「こう見えて元タカラジェンヌです」(天真みちる著) [読書]

100年以上の歴史を持つ、日本の誇るユニークなエンターテーメント宝塚少女歌劇に、これまた、新たな男役バイプレーヤーのキャラクターを打ち立て「オジサン」役に徹した天真みちるの「清く、正しく、美しい」女の世界の爆笑内幕本。自身も「誰も悲しまない暴露本」を標榜する。

おばあちゃんに言われて目指したタカラヅカに見事一発不合格…から始まり、究極の本番初日台詞落ちまで、爆笑の自虐ネタが満載。

得意にするタンバリン芸は、内輪の宴会の余興芸から生まれたのだとか。最初はピン芸人・ゴンゾーの物真似から始まったが、これが“たそ”の大ウケのパワー芸になった。

“たそ”とは彼女のニックネーム。愛称(ニックネーム)は、タカラジェンヌを身近に感じさせる伝統の風習。もともと本名にちなんで「うめちゃん」→「うめタン」と自称しようとしたが、ヘタ文字の「タン」が「タソ」と読まれてしまい、失笑とともにそれがそのまま愛称になったという。

トップスターの輝かんばかりの才色兼備とは縁遠い、何だかちょっと落伍気味の脇役と受けとめられるかもしれないが、宝塚音楽学校の文化祭では、ピアノが得意そうだからと先生の指導でラフマニノフの前奏曲「鐘」とかもっと難しい「ト短調」とかを披露したというからけっして並の凡才ではない。そんな話しも爆笑ネタにしてしまうところに、タカラヅカという場所の凄みが伝わる。

入学から卒業、試験と競争、組への配属、新人と年長者、トップスターへの道…とタカラヅカの厳しい世界とともに、その対極にあるタカラジェンヌたちの女の友情や、後輩への暖かい情愛と濃やかな気づかいなど、ヅカの分厚く深い芸道の世界が見えてくる。そこが、トップスターの成功体験だけの評伝からは見えてこない、独自の世界なんだと思う。

文調もイマドキの若者用語、女性用語、新奇な誤用、用法を駆使していて楽しい。そんな文章も雰囲気満点で、私のようなホンモノの「オジサン」にも楽しめた。

こう見えて 元タカラジェンヌです

天真みちる 著

左右社

おばあちゃんに言われて目指したタカラヅカに見事一発不合格…から始まり、究極の本番初日台詞落ちまで、爆笑の自虐ネタが満載。

得意にするタンバリン芸は、内輪の宴会の余興芸から生まれたのだとか。最初はピン芸人・ゴンゾーの物真似から始まったが、これが“たそ”の大ウケのパワー芸になった。

“たそ”とは彼女のニックネーム。愛称(ニックネーム)は、タカラジェンヌを身近に感じさせる伝統の風習。もともと本名にちなんで「うめちゃん」→「うめタン」と自称しようとしたが、ヘタ文字の「タン」が「タソ」と読まれてしまい、失笑とともにそれがそのまま愛称になったという。

トップスターの輝かんばかりの才色兼備とは縁遠い、何だかちょっと落伍気味の脇役と受けとめられるかもしれないが、宝塚音楽学校の文化祭では、ピアノが得意そうだからと先生の指導でラフマニノフの前奏曲「鐘」とかもっと難しい「ト短調」とかを披露したというからけっして並の凡才ではない。そんな話しも爆笑ネタにしてしまうところに、タカラヅカという場所の凄みが伝わる。

入学から卒業、試験と競争、組への配属、新人と年長者、トップスターへの道…とタカラヅカの厳しい世界とともに、その対極にあるタカラジェンヌたちの女の友情や、後輩への暖かい情愛と濃やかな気づかいなど、ヅカの分厚く深い芸道の世界が見えてくる。そこが、トップスターの成功体験だけの評伝からは見えてこない、独自の世界なんだと思う。

文調もイマドキの若者用語、女性用語、新奇な誤用、用法を駆使していて楽しい。そんな文章も雰囲気満点で、私のようなホンモノの「オジサン」にも楽しめた。

こう見えて 元タカラジェンヌです

天真みちる 著

左右社

タグ:宝塚

「新冷戦時代の超克」(片山杜秀著)読了 [読書]

著者は、むしろ、音楽評論家としてのほうが名が通っている。本業は、日本近代政治思想史研究で慶応大学法学部教授。本業というより、家業とか生業というのだろうか。とはいえ、どちらで主たる生計を立てているのかさえも定かではない。

そういう著者が、編集者を相手に雑談、放談的に語ったものが面白いということで本になった。雑誌に連載され、最後の2章が付け加えられ本書が出来上がっているそうだ。その2章は、戦中に雑誌「文学界」に掲載された、名だたる思想家、文筆家たちの座談会『近代の超克』を俯瞰したもの。座談会は「大東亜戦争」の思想的根拠を探ったものだが、そこに戦中、戦後に生き延びた知識人たちの生き様を見ている。本書の表題は、編集者がつけたものだそうだが、そのパロディというわけだ。

雑誌に連載された前半の三章は、今の時代をどう認識するかという時勢放談というわけだ。それは、冷戦時代は終わったが、その冷戦の遺構にとらわれたまま内外の政治も経済・財政も行方が定まらない状態が続いている。特に、日本を取り巻く東アジアは、南北朝鮮も、核抑止力による均衡も、日米同盟と中国・ロシアの覇権主義との軍事力対立も変わらない。イデオロギー対立という冷戦の核心だけが骨抜きにされたままの、その遺構への置き去り状態をすなわち「新冷戦時代」と著者は呼んでいるのだろう。

「冷戦」構造の惰性のようなものだが、この地域でのアメリカの経済・軍事両面での顕著な衰退が加わると、それはもうむしろ戦前の日本の矛盾だらけの不安定さ、不確かさにまで逆戻りだと言っても過言ではないというわけなのだろう。

座談会『近代の超克』には、小林秀雄などの文筆家だけでなく、作曲家の諸井三郎も加わっていたという。そこから作曲家の伊福部昭や映画監督の小津安二郎にまで話しが及ぶところが、いかにも著者らしい。

北海道生まれの伊福部は、アイヌ民族との共生から、西洋音楽にアジア的情感を混淆したハイブリッド様式を貫き、「大東亜共栄圏」であれ「戦後民主主義」であれそのままに生き抜いた。小津安二郎は、ハリウッド的大作に憧れ夢を見続けたのに、物資も資金もない耐乏と葛藤のなかで正反対の作風で日本を代表する映画監督として称揚されるに至った。

要するに、あまり元気を出さず、立派なことも言わず、つまりは現・憲法もそのままにして、目の前にある無数の具体的な小事象にこだわることが、この時代を生きる最善の生き様だというわけだ。何とも気が抜けるような評論だが、これがよくもわるくもいかにも本業不詳の著者らしい語り口なのだろう。

新冷戦時代の超克

「持たざる国」日本の流儀

片山杜秀著

新潮新書

そういう著者が、編集者を相手に雑談、放談的に語ったものが面白いということで本になった。雑誌に連載され、最後の2章が付け加えられ本書が出来上がっているそうだ。その2章は、戦中に雑誌「文学界」に掲載された、名だたる思想家、文筆家たちの座談会『近代の超克』を俯瞰したもの。座談会は「大東亜戦争」の思想的根拠を探ったものだが、そこに戦中、戦後に生き延びた知識人たちの生き様を見ている。本書の表題は、編集者がつけたものだそうだが、そのパロディというわけだ。

雑誌に連載された前半の三章は、今の時代をどう認識するかという時勢放談というわけだ。それは、冷戦時代は終わったが、その冷戦の遺構にとらわれたまま内外の政治も経済・財政も行方が定まらない状態が続いている。特に、日本を取り巻く東アジアは、南北朝鮮も、核抑止力による均衡も、日米同盟と中国・ロシアの覇権主義との軍事力対立も変わらない。イデオロギー対立という冷戦の核心だけが骨抜きにされたままの、その遺構への置き去り状態をすなわち「新冷戦時代」と著者は呼んでいるのだろう。

「冷戦」構造の惰性のようなものだが、この地域でのアメリカの経済・軍事両面での顕著な衰退が加わると、それはもうむしろ戦前の日本の矛盾だらけの不安定さ、不確かさにまで逆戻りだと言っても過言ではないというわけなのだろう。

座談会『近代の超克』には、小林秀雄などの文筆家だけでなく、作曲家の諸井三郎も加わっていたという。そこから作曲家の伊福部昭や映画監督の小津安二郎にまで話しが及ぶところが、いかにも著者らしい。

北海道生まれの伊福部は、アイヌ民族との共生から、西洋音楽にアジア的情感を混淆したハイブリッド様式を貫き、「大東亜共栄圏」であれ「戦後民主主義」であれそのままに生き抜いた。小津安二郎は、ハリウッド的大作に憧れ夢を見続けたのに、物資も資金もない耐乏と葛藤のなかで正反対の作風で日本を代表する映画監督として称揚されるに至った。

要するに、あまり元気を出さず、立派なことも言わず、つまりは現・憲法もそのままにして、目の前にある無数の具体的な小事象にこだわることが、この時代を生きる最善の生き様だというわけだ。何とも気が抜けるような評論だが、これがよくもわるくもいかにも本業不詳の著者らしい語り口なのだろう。

新冷戦時代の超克

「持たざる国」日本の流儀

片山杜秀著

新潮新書

タグ:片山杜秀

「尊皇攘夷」(片山杜秀 著) [読書]

これは政治思想史の快作、会心の書。

選書としては厚手の大部で通読には多少の骨は必要。だが、著者は独特の語り口で読ませてしまう。江戸から幕末にかけてという時代の、ありとあらゆる史実の雑多な切片が逆巻き、浮遊し、ぶつかり合う激しい歴史の嵐の混沌。その真っ只中を駆け抜けたような爽快な読後感がある。

「尊皇攘夷」とは、現代の日本人誰もが知る歴史的常套句でありながら、実のところ、私たちは何もわかっていない。そこに秘められた狂信的で原理主義的なエネルギーは、明治維新を成し遂げたパトスとなった一方で、破滅的で暴発的な側面も同時に秘めていたからこそ怖れられ封印されたということだろう。だから、表だって公に教えられることがなかった。しかし、その精神構造は日本の近代国家の深層心理のマグマとしてしばしば政治の表舞台に噴出した。そのことをこれほど徹底して解き明かしたのは本書が初めてなのではないだろうか。

水戸学の通史は、実にどろどろと人間臭く、二重に血なまぐさい。二重の血の臭いとは、ひとつは血統であり、もうひとつは文字通り流血の臭いだ。

水戸学の起源は水戸光圀にある。光圀の動機は、自らの出自にあったという。光圀の出生は、正妻どころか妾の腹でもなかった。父の頼房が奥付きの老女の娘に手をつけて孕ませた子。家臣が、堕胎せよとの主命に背いてまでかくまって生ませた子。しかも、光圀には同じ運命の同腹の兄がいた。それが経緯不明のまま先に認知され世子となり、ついには実兄を差し置いて当主を継ぐことになる。それが光圀にとって負担となった。非行を重ねた後に、儒学的な原理主義に走らせることになる。万世一系の皇統に絶対的価値を見いだす「尊皇」思想は、ここから生まれる。

水戸学を、さらに狂信的な思想にまで純化させたのは斉昭だ。彼も、継嗣血統の正統に苦しむ。藩主を継いだ長兄・斉脩が子を成さぬまま病死、長く部屋住みで他家へ養子に行くことなく残っていた斉昭が、家中の大騒動の末に当主を継いだからだ。

「尊皇」に「攘夷」を結合させたのは、その斉昭の時代だった。万世一系の皇統をいただく日本は世界に希な国柄であり、その頃から近海に出没することになった外敵に侵犯されることから守り抜くことが尊皇そのものとなる。幕藩体制下の領主分国には、皇国日本を専守するという意識がない。「尊皇攘夷」は、外敵侵犯への危機感から、南北朝時代の天皇親政の再現を目指すことになる。いわば総力戦・国家総動員の発想と言える。その論理に鮮烈なまでに感化されたのが吉田松陰であり、やがて遠く長州藩が「尊皇攘夷」のセンターとなっていく。

本書のクライマックスは、後半の天狗党の興亡と、水戸家そのものの、文字通り血で血を洗う内部抗争と自壊の過程だ。

「攘夷」とは、斉昭にとってはすなわち軍備増強そのものだった。ただでさえ小藩の「持たざる藩」だったにもかかわらず副将軍の格式を支えてきた藩財政は常に困窮していた。そこに大砲鋳造やら外船建造などの軍備拡張に邁進する。国民皆兵的な身分を超えた登用も強行する。それがやがて天狗党の中核を成していく。そのことが藩内守旧派の憎悪を高めていく。

斉昭にも、自らの藩主継嗣に反対した守旧派家臣への遺恨があった。彼らを藩政から遠ざけたことも、斉昭派、すなわち、水戸学派との対立分断を深めた。安政の大獄など幕閣との対立と斉昭の死は、いよいよ水戸藩内部の抗争を統制不能の状態へと陥れていく。尊王攘夷も左派右派への分裂や過激派ともいうべき天狗党の蹶起など四分五裂の状態となり、終には水戸城下を実力で実効支配した守旧派(諸生党)の復讐が始まる。

諸生党鎮撫に向かった藩主慶篤の名代の宍戸藩主松平頼徳の軍と那珂湊で壮絶な砲撃戦を交わす。その頼徳は、奸計に遭って捉えられ何と幕命により切腹となる。江戸時代、切腹となった大名は赤穂・浅野内匠頭ほか五指で数えられるほど少ないが頼徳はその最後の大名となった。諸士が取り囲み見物するなかで介錯もなく悶え死んだというから、この争乱の血なまぐさ残虐性が見えてくる。この戦闘の虎口を脱した天狗党一派は、一路京都を目指すが、かつてスターと仰いだ一橋慶喜が自ら率いる掃討軍に直面し、絶望壊滅する。天狗党の斬首には、彦根藩士が志願し主君・直弼の恨みを晴らしたという。

水戸藩内紛の悲劇は、戊辰戦争以上のものがある。忠義大義の核心を失えば内戦は際限なく続く。幕末維新の内戦崩壊の危機を最後に止めたのも「尊皇攘夷」だ。国防という「攘夷」が暴走を始めれば内紛と亡国に至るが、それを最後の最後で鎮めるのも「尊皇」だということなのだろう。「尊皇攘夷」発祥の水戸ではそうならなかった。

錦の御旗を見て、一転して抵抗を止め恭順した慶喜はそのことを水戸の惨状を通じて見通していたのかもしれない。

戦争へ戦争へと日本を駆り立て、最後の最後まで本土決戦・徹底抗戦を叫んだ軍部が一夜にして自ら粛々と武装解除したのも、同じ精神構造だったように思えてくる。

徳川慶喜は、長寿だった。明治41年、明治天皇自ら慶喜に勲一等旭日大綬章を賜っている。大政奉還こそが明治維新を確立したとその功を顕彰するものだった。

尊皇攘夷

水戸学の四百年

片山杜秀 著

新潮選書

選書としては厚手の大部で通読には多少の骨は必要。だが、著者は独特の語り口で読ませてしまう。江戸から幕末にかけてという時代の、ありとあらゆる史実の雑多な切片が逆巻き、浮遊し、ぶつかり合う激しい歴史の嵐の混沌。その真っ只中を駆け抜けたような爽快な読後感がある。

「尊皇攘夷」とは、現代の日本人誰もが知る歴史的常套句でありながら、実のところ、私たちは何もわかっていない。そこに秘められた狂信的で原理主義的なエネルギーは、明治維新を成し遂げたパトスとなった一方で、破滅的で暴発的な側面も同時に秘めていたからこそ怖れられ封印されたということだろう。だから、表だって公に教えられることがなかった。しかし、その精神構造は日本の近代国家の深層心理のマグマとしてしばしば政治の表舞台に噴出した。そのことをこれほど徹底して解き明かしたのは本書が初めてなのではないだろうか。

水戸学の通史は、実にどろどろと人間臭く、二重に血なまぐさい。二重の血の臭いとは、ひとつは血統であり、もうひとつは文字通り流血の臭いだ。

水戸学の起源は水戸光圀にある。光圀の動機は、自らの出自にあったという。光圀の出生は、正妻どころか妾の腹でもなかった。父の頼房が奥付きの老女の娘に手をつけて孕ませた子。家臣が、堕胎せよとの主命に背いてまでかくまって生ませた子。しかも、光圀には同じ運命の同腹の兄がいた。それが経緯不明のまま先に認知され世子となり、ついには実兄を差し置いて当主を継ぐことになる。それが光圀にとって負担となった。非行を重ねた後に、儒学的な原理主義に走らせることになる。万世一系の皇統に絶対的価値を見いだす「尊皇」思想は、ここから生まれる。

水戸学を、さらに狂信的な思想にまで純化させたのは斉昭だ。彼も、継嗣血統の正統に苦しむ。藩主を継いだ長兄・斉脩が子を成さぬまま病死、長く部屋住みで他家へ養子に行くことなく残っていた斉昭が、家中の大騒動の末に当主を継いだからだ。

「尊皇」に「攘夷」を結合させたのは、その斉昭の時代だった。万世一系の皇統をいただく日本は世界に希な国柄であり、その頃から近海に出没することになった外敵に侵犯されることから守り抜くことが尊皇そのものとなる。幕藩体制下の領主分国には、皇国日本を専守するという意識がない。「尊皇攘夷」は、外敵侵犯への危機感から、南北朝時代の天皇親政の再現を目指すことになる。いわば総力戦・国家総動員の発想と言える。その論理に鮮烈なまでに感化されたのが吉田松陰であり、やがて遠く長州藩が「尊皇攘夷」のセンターとなっていく。

本書のクライマックスは、後半の天狗党の興亡と、水戸家そのものの、文字通り血で血を洗う内部抗争と自壊の過程だ。

「攘夷」とは、斉昭にとってはすなわち軍備増強そのものだった。ただでさえ小藩の「持たざる藩」だったにもかかわらず副将軍の格式を支えてきた藩財政は常に困窮していた。そこに大砲鋳造やら外船建造などの軍備拡張に邁進する。国民皆兵的な身分を超えた登用も強行する。それがやがて天狗党の中核を成していく。そのことが藩内守旧派の憎悪を高めていく。

斉昭にも、自らの藩主継嗣に反対した守旧派家臣への遺恨があった。彼らを藩政から遠ざけたことも、斉昭派、すなわち、水戸学派との対立分断を深めた。安政の大獄など幕閣との対立と斉昭の死は、いよいよ水戸藩内部の抗争を統制不能の状態へと陥れていく。尊王攘夷も左派右派への分裂や過激派ともいうべき天狗党の蹶起など四分五裂の状態となり、終には水戸城下を実力で実効支配した守旧派(諸生党)の復讐が始まる。

諸生党鎮撫に向かった藩主慶篤の名代の宍戸藩主松平頼徳の軍と那珂湊で壮絶な砲撃戦を交わす。その頼徳は、奸計に遭って捉えられ何と幕命により切腹となる。江戸時代、切腹となった大名は赤穂・浅野内匠頭ほか五指で数えられるほど少ないが頼徳はその最後の大名となった。諸士が取り囲み見物するなかで介錯もなく悶え死んだというから、この争乱の血なまぐさ残虐性が見えてくる。この戦闘の虎口を脱した天狗党一派は、一路京都を目指すが、かつてスターと仰いだ一橋慶喜が自ら率いる掃討軍に直面し、絶望壊滅する。天狗党の斬首には、彦根藩士が志願し主君・直弼の恨みを晴らしたという。

水戸藩内紛の悲劇は、戊辰戦争以上のものがある。忠義大義の核心を失えば内戦は際限なく続く。幕末維新の内戦崩壊の危機を最後に止めたのも「尊皇攘夷」だ。国防という「攘夷」が暴走を始めれば内紛と亡国に至るが、それを最後の最後で鎮めるのも「尊皇」だということなのだろう。「尊皇攘夷」発祥の水戸ではそうならなかった。

錦の御旗を見て、一転して抵抗を止め恭順した慶喜はそのことを水戸の惨状を通じて見通していたのかもしれない。

戦争へ戦争へと日本を駆り立て、最後の最後まで本土決戦・徹底抗戦を叫んだ軍部が一夜にして自ら粛々と武装解除したのも、同じ精神構造だったように思えてくる。

徳川慶喜は、長寿だった。明治41年、明治天皇自ら慶喜に勲一等旭日大綬章を賜っている。大政奉還こそが明治維新を確立したとその功を顕彰するものだった。

尊皇攘夷

水戸学の四百年

片山杜秀 著

新潮選書

シャルラン・レコード [オーディオ]

オールド・アナログ・ファンには懐かしい伝説のレーベル。

フランスの独立系レーベルで、天才エンジニアと言われたアンドレ・シャルランが自らの名を冠して立ち上げた。1960年代にかけて次々とLPをリリースしたが、一貫してこだわり抜いたのがワンポイント録音。

日本では、トリオレコードが代理店となり、当時、聴く機会の少なかったフランス音楽や宗教音楽など知的で高尚な内容とそのこだわりの録音は、当時のオーディオや音楽雑誌が盛んに持ち上げたので優秀録音の名盤としてマニアックなファンの憧れのレーベルでした。

しかし、このレーベルは長続きせず、税金の滞納が続き、ついにはオリジナルマスターなどが差し押さえられ、無知な税吏によって廃棄されてしまう。シャルランは失意のうちに1983年に病死している。そういうこともあってシャルランは、いよいよ伝説中の伝説となっているというわけです。

ところが、いざ、そのLPを実際に再生してみたマニアの評は必ずしもかんばしいものではありません。

「極端なハイ上がり」「弦楽器は薄っぺらで、軽く弱々しく、時に耳障り」「バランスが悪い」などなど。実際、私自身も、あの当時、どこかで実際に試聴してみて、その耳障りで腰高な音にすっかり興ざめしてしまい、持ち上げる評論家諸氏の弁に首をかしげた記憶がはっきり残っています。

そのシャルランのことが、マイミクのUNICORNさんとのあいだで話題になったのは、紀尾井ホール管でモーツァルトの「セレナータ・ノットゥルナ」(K239)が取り上げられたときのこと。シャルランのLPがあるからと聴かせていただくと演奏の良さもさることながら、なかなか良い音でした。もちろんアナログ再生にこだわり抜くUNICORNさんだからこそのところがありますが、それまでのシャルランのイメージとは違っているので意外でした。

先日の相互訪問で、再び、話題沸騰。さすがのLPコレクターのUNICORNさん、何枚か所有しているそうで、そのうちの何枚かを聴かせていただきました。

トリオ・レコードの国内販売盤ですが、ディスクは輸入盤でマトリックスは手書きのもの。ジャケットは、あのおなじみの茶色がかったギリシャ・レリーフ風の統一デザインです。若林俊介氏の解説リーフレットも入っています。

まずは、フォーレのレクイエム。

同時代のクリュイタンスの名盤(EMI)と聴き較べるとかなり聴き劣りがします。

名録音とはほど遠い。音場も左右の拡がりが乏しく高さもでません。奥行きもモノラル的で単調です。何よりも高域が混濁してしまいフォーレの音楽の透明感が出ません。

2枚目は、ヴィヴァルディ。

A面は、バッハが4台のチェンバロ協奏曲に編曲したもので、B面はその原曲となった4つのヴァイオリンのための協奏曲。こうした取り合わせは参加アーティストが膨大になるので、企画としてまず成り立たない。それを両面に1枚のアルバムとして収録してしまうこだわりかたです。チェンバロ奏者には若きクラウディオ・アバドなど後年の大家がずらり。こういうところもシャルランの面目躍如。聴いたのはB面のヴィヴァルディの原曲のほう。

ところが音はかなり劣悪。極端なハイ上がりで音場もなく音がごちゃごちゃと整理がつきません。酷評するひとたちの言うとおりの音がします。

ここでUNICORNさんにお願いして、この2枚のディスクをお借りすることにしました。自分のシステムでも同じようになるのか確かめてみたかったのです。

すると…

驚いたことに素晴らしい立体的な拡がりで再生されたのです。上下の高さも出ますし広大な音場が現出。帯域バランスも不自然さを感じません。EQカーブもトーンコントロームもなにも弄らないのに激変しました。何よりも聴きづらかったヴィヴァルディの高域がすっきりとほぐれて解像度も現代録音に決してひけをとりません。

このことは、後日、拙宅にお出でいただいたUNICORNさんに確かめていただきました。UNICORNさんもぜんぜんイメージが違ったと驚いておられました。

さて…

あくまでも個人の憶測ですが、これはフォノEQアンプの位相精度の問題だと思います。

UNICORNさんのプリアンプは、Maranz7のレプリカ。綿密に調整されていてこの名器本来の素晴らしい音がします。そのMaranz 7のフォノ回路はNFB型になっています。

一般的にEQ特性を持たせたフォノアンプ回路は位相回転が避けられません。EQ回路は、NFB型とCR型に大きく分けられますが、どちらにも一長一短あってアナログオーディオファンにとってはその優劣について尽きることのない論議となっています。負帰還にEQ特性を持たせて所定のEQカーブを得るというNFB型の最大の泣き所は、負帰還の位相が回転してしまい正しい負帰還がかからないということです。

私のプリアンプもNFB型ですが、設計者・金田氏は徹底的に位相にこだわり抜いています。

金田式では、回路を標準の電圧出力ではなく電流出力アンプにすることでオープンゲインでEQ特性の出力を得られるようにしています。それで同位相・同特性の正しい負帰還がかかることになり、完全にニュートラルなクローズドゲイン特性が得られます。これが、いわゆる理想型NFBイコライザー回路です。

この違いが、シャルランのワンポイント録音では顕著に出てしまったということだと思うのです。ワンポイント録音では、マイクセッティングが極めて微妙で、それこそミリ単位での詰めが必要だと言われます。難度の高い大編成の収録で、まだまだそういう楽器配置やマイクセッティングに習熟しきれていなかった比較的初期の録音では、そういう位相の問題が顕著に現れてしまうのではないかというのが私の憶測です。

再生システムの違いということが、ソフトによっては大きく出てしまうことがあります。相性といえば相性と言えるのですが、実際のところは再生の忠実度の問題であって奥が深い問題です。それを好みの違いだから口出し無用だとか、あるいは悪いのは録音のせいだとか言って、切り捨ててしまうことがいかに多いことか。

私も、システムの進化につれて、それまで録音が悪いと切り捨てていたLPやCDがいきなり変貌して、あっと驚き、ディスクに向かって、自分が間違っていました、ごめんなさいと謝ったことが何度もあります。せっかくの録音・演奏を、そうやってソフトのせいにして聴かないでしまうのはもったいないことです。あるいは、優秀録音だという巷の評に踊らされて、裸の王様になっているのはなお悲しい。

オーディオはあくまでも音楽を楽しむ手段ですが、それは同時によい音を追求することでもあります。プロの音楽家も録音エンジニアもみんな、よい音を磨くためにそれぞれの人生をかけているのですから。オーディオも同じようにその音を正しく引き出すという《よい音》の追求なんだと思っています。

フランスの独立系レーベルで、天才エンジニアと言われたアンドレ・シャルランが自らの名を冠して立ち上げた。1960年代にかけて次々とLPをリリースしたが、一貫してこだわり抜いたのがワンポイント録音。

日本では、トリオレコードが代理店となり、当時、聴く機会の少なかったフランス音楽や宗教音楽など知的で高尚な内容とそのこだわりの録音は、当時のオーディオや音楽雑誌が盛んに持ち上げたので優秀録音の名盤としてマニアックなファンの憧れのレーベルでした。

しかし、このレーベルは長続きせず、税金の滞納が続き、ついにはオリジナルマスターなどが差し押さえられ、無知な税吏によって廃棄されてしまう。シャルランは失意のうちに1983年に病死している。そういうこともあってシャルランは、いよいよ伝説中の伝説となっているというわけです。

ところが、いざ、そのLPを実際に再生してみたマニアの評は必ずしもかんばしいものではありません。

「極端なハイ上がり」「弦楽器は薄っぺらで、軽く弱々しく、時に耳障り」「バランスが悪い」などなど。実際、私自身も、あの当時、どこかで実際に試聴してみて、その耳障りで腰高な音にすっかり興ざめしてしまい、持ち上げる評論家諸氏の弁に首をかしげた記憶がはっきり残っています。

そのシャルランのことが、マイミクのUNICORNさんとのあいだで話題になったのは、紀尾井ホール管でモーツァルトの「セレナータ・ノットゥルナ」(K239)が取り上げられたときのこと。シャルランのLPがあるからと聴かせていただくと演奏の良さもさることながら、なかなか良い音でした。もちろんアナログ再生にこだわり抜くUNICORNさんだからこそのところがありますが、それまでのシャルランのイメージとは違っているので意外でした。

先日の相互訪問で、再び、話題沸騰。さすがのLPコレクターのUNICORNさん、何枚か所有しているそうで、そのうちの何枚かを聴かせていただきました。

トリオ・レコードの国内販売盤ですが、ディスクは輸入盤でマトリックスは手書きのもの。ジャケットは、あのおなじみの茶色がかったギリシャ・レリーフ風の統一デザインです。若林俊介氏の解説リーフレットも入っています。

まずは、フォーレのレクイエム。

同時代のクリュイタンスの名盤(EMI)と聴き較べるとかなり聴き劣りがします。

名録音とはほど遠い。音場も左右の拡がりが乏しく高さもでません。奥行きもモノラル的で単調です。何よりも高域が混濁してしまいフォーレの音楽の透明感が出ません。

2枚目は、ヴィヴァルディ。

A面は、バッハが4台のチェンバロ協奏曲に編曲したもので、B面はその原曲となった4つのヴァイオリンのための協奏曲。こうした取り合わせは参加アーティストが膨大になるので、企画としてまず成り立たない。それを両面に1枚のアルバムとして収録してしまうこだわりかたです。チェンバロ奏者には若きクラウディオ・アバドなど後年の大家がずらり。こういうところもシャルランの面目躍如。聴いたのはB面のヴィヴァルディの原曲のほう。

ところが音はかなり劣悪。極端なハイ上がりで音場もなく音がごちゃごちゃと整理がつきません。酷評するひとたちの言うとおりの音がします。

ここでUNICORNさんにお願いして、この2枚のディスクをお借りすることにしました。自分のシステムでも同じようになるのか確かめてみたかったのです。

すると…

驚いたことに素晴らしい立体的な拡がりで再生されたのです。上下の高さも出ますし広大な音場が現出。帯域バランスも不自然さを感じません。EQカーブもトーンコントロームもなにも弄らないのに激変しました。何よりも聴きづらかったヴィヴァルディの高域がすっきりとほぐれて解像度も現代録音に決してひけをとりません。

このことは、後日、拙宅にお出でいただいたUNICORNさんに確かめていただきました。UNICORNさんもぜんぜんイメージが違ったと驚いておられました。

さて…

あくまでも個人の憶測ですが、これはフォノEQアンプの位相精度の問題だと思います。

UNICORNさんのプリアンプは、Maranz7のレプリカ。綿密に調整されていてこの名器本来の素晴らしい音がします。そのMaranz 7のフォノ回路はNFB型になっています。

一般的にEQ特性を持たせたフォノアンプ回路は位相回転が避けられません。EQ回路は、NFB型とCR型に大きく分けられますが、どちらにも一長一短あってアナログオーディオファンにとってはその優劣について尽きることのない論議となっています。負帰還にEQ特性を持たせて所定のEQカーブを得るというNFB型の最大の泣き所は、負帰還の位相が回転してしまい正しい負帰還がかからないということです。

私のプリアンプもNFB型ですが、設計者・金田氏は徹底的に位相にこだわり抜いています。

金田式では、回路を標準の電圧出力ではなく電流出力アンプにすることでオープンゲインでEQ特性の出力を得られるようにしています。それで同位相・同特性の正しい負帰還がかかることになり、完全にニュートラルなクローズドゲイン特性が得られます。これが、いわゆる理想型NFBイコライザー回路です。

この違いが、シャルランのワンポイント録音では顕著に出てしまったということだと思うのです。ワンポイント録音では、マイクセッティングが極めて微妙で、それこそミリ単位での詰めが必要だと言われます。難度の高い大編成の収録で、まだまだそういう楽器配置やマイクセッティングに習熟しきれていなかった比較的初期の録音では、そういう位相の問題が顕著に現れてしまうのではないかというのが私の憶測です。

再生システムの違いということが、ソフトによっては大きく出てしまうことがあります。相性といえば相性と言えるのですが、実際のところは再生の忠実度の問題であって奥が深い問題です。それを好みの違いだから口出し無用だとか、あるいは悪いのは録音のせいだとか言って、切り捨ててしまうことがいかに多いことか。

私も、システムの進化につれて、それまで録音が悪いと切り捨てていたLPやCDがいきなり変貌して、あっと驚き、ディスクに向かって、自分が間違っていました、ごめんなさいと謝ったことが何度もあります。せっかくの録音・演奏を、そうやってソフトのせいにして聴かないでしまうのはもったいないことです。あるいは、優秀録音だという巷の評に踊らされて、裸の王様になっているのはなお悲しい。

オーディオはあくまでも音楽を楽しむ手段ですが、それは同時によい音を追求することでもあります。プロの音楽家も録音エンジニアもみんな、よい音を磨くためにそれぞれの人生をかけているのですから。オーディオも同じようにその音を正しく引き出すという《よい音》の追求なんだと思っています。

来てくれてありがとう! (紀尾井ホール管弦楽団定期) [コンサート]

昨年以来、コロナ禍により休演やプログラム変更が続いてきましたが、ようやく首席指揮者のライナー・ホーネックとコンサートマスターのアントン・バラホフスキーが帰ってきました。

二人の共演は、1年半ぶりのこと。このプログラムは、昨年6月に予定されていたもののリターンマッチということになります。二人の来日に際しては関係省庁との協議を重ね、日本への入国また滞在期間中における厳重な防疫措置と行動の管理を行う条件 ― いわゆるバブル方式 ― で入国が認められたとのこと。

プログラム一曲目は、ドヴォルザークの管楽セレナード。

ドヴォルザークのセレナードといえば、弦楽セレナードを思い浮かべるのが常で、管楽器アンサンブルのこの曲を聴く機会はなかなかないと思います。チェロとコントラバスも加わった編成の生の響きは、モーツァルトの「グラン・パルティータ」よりも厚みがあって吹奏楽に近い。生の音の響きを確認する貴重な機会になりました。おそらく、ホーネック来日前に十分に仕上げられていたのでしょう、まさにそういう集中度の高い渾身の演奏でした。

二曲目は、これもまた演奏機会の希なブルックナーの弦楽五重奏曲。

これは指揮者なしの、コントラバスも加わった五部の弦楽オーケストラとして演奏されました。

トップに、ウィーン・フィルとバイエルン放送響のコンサートマスター二人が並ぶというのはまさに壮観といえます。

二人の椅子だけが、他のメンバーからちょっと離れた位置にあるというのは、つまり、バブル方式のひとつなのでしょう。この日は舞台上の配置も定常よりも相互に距離をとったり、指揮者の出入りの際にメンバーが一斉に後に下がるとか、客席も中央の前3列は空席にするとか、ここかしこに工夫があって、二人の来日にかけたスタッフの並々ならぬ対策への尽力が垣間見られます。

それだけに、このブルックナーの演奏は格別のものでした。

世界的に優秀な日本の弦楽器奏者の選りすぐりのアンサンブルといえども、これほどの演奏はないのではないかと思います。ウィーンなのかミュンヘンなのか、どこか別次元の場所へワープして聴いているのではないかと思うほどの超絶的な快演。スクロヴァチェフスキの編曲の手が入っているということもあるのかもしれませんが、ブルックナーにもこんな曲があったのだと、思わず彼を抱きしめたくなるような気持ちでうるうるしてしまいました。

休憩をはさんでの後半は、ブラームスのヴァイオリン協奏曲。

これもまた、別次元の名演でした。

私たちの耳にはどうしても20世紀に肥大化した管弦楽の音響が残っていて、ブラームスの擬古典的な響きのバランスになじまないところがありますが、本来の2管編成による引き締まったアンサンブルと各パート首席による選りすぐりの美音、それらとヴァイオリン・ソロの名人芸との対比がものの見事に発揮された至芸の世界。

ぽつんとコンサートマスターの席がひとつだけ離れているのは、バブルのバラホフスキーが座るからなのでしょう。それはともかく、弾き振りのホーネックはアンサンブルの中央に立ち、彼のストラディヴァリウス(1725年製“シャコンヌ”)の真後ろにフルート、オーボエ、ファゴットのトップ三人が正三角形に配置される。そういう中央にくっきりと焦点が合った響きというのは希有の生演奏体験で、その効果に酔いしれました。

アンコールは、ホーネックとバラホフスキーによる、とても素敵なモーツァルトの二重奏。

それはあたかもおふたりが持ってきてくれたお土産のチョコレート菓子のよう。

その甘美な粒を頬張ると、またまた夢見心地の気分。

お二人にはほんとうにありがとうと言う言葉しかありませんでした。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第127回定期演奏会

2021年9月18日(土) 14:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 2列13番)

ライナー・ホーネック 指揮・ヴァイオリン

アントン・バラホフスキー コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

ドヴォルジャーク:管楽セレナード ニ短調 op.44 B.77

ブルックナー:弦楽五重奏曲ヘ長調 WAB112~アダージョ(スクロヴァチェフスキ編曲)

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.77

(アンコール)ホーネック&バラホフスキー

モーツァルト:2つのヴァイオリン二重奏

(ヴァイオリン・ソナタ第34番変ロ長調 K.378より A. シュルツ編)

二人の共演は、1年半ぶりのこと。このプログラムは、昨年6月に予定されていたもののリターンマッチということになります。二人の来日に際しては関係省庁との協議を重ね、日本への入国また滞在期間中における厳重な防疫措置と行動の管理を行う条件 ― いわゆるバブル方式 ― で入国が認められたとのこと。

プログラム一曲目は、ドヴォルザークの管楽セレナード。

ドヴォルザークのセレナードといえば、弦楽セレナードを思い浮かべるのが常で、管楽器アンサンブルのこの曲を聴く機会はなかなかないと思います。チェロとコントラバスも加わった編成の生の響きは、モーツァルトの「グラン・パルティータ」よりも厚みがあって吹奏楽に近い。生の音の響きを確認する貴重な機会になりました。おそらく、ホーネック来日前に十分に仕上げられていたのでしょう、まさにそういう集中度の高い渾身の演奏でした。

二曲目は、これもまた演奏機会の希なブルックナーの弦楽五重奏曲。

これは指揮者なしの、コントラバスも加わった五部の弦楽オーケストラとして演奏されました。

トップに、ウィーン・フィルとバイエルン放送響のコンサートマスター二人が並ぶというのはまさに壮観といえます。

二人の椅子だけが、他のメンバーからちょっと離れた位置にあるというのは、つまり、バブル方式のひとつなのでしょう。この日は舞台上の配置も定常よりも相互に距離をとったり、指揮者の出入りの際にメンバーが一斉に後に下がるとか、客席も中央の前3列は空席にするとか、ここかしこに工夫があって、二人の来日にかけたスタッフの並々ならぬ対策への尽力が垣間見られます。

それだけに、このブルックナーの演奏は格別のものでした。

世界的に優秀な日本の弦楽器奏者の選りすぐりのアンサンブルといえども、これほどの演奏はないのではないかと思います。ウィーンなのかミュンヘンなのか、どこか別次元の場所へワープして聴いているのではないかと思うほどの超絶的な快演。スクロヴァチェフスキの編曲の手が入っているということもあるのかもしれませんが、ブルックナーにもこんな曲があったのだと、思わず彼を抱きしめたくなるような気持ちでうるうるしてしまいました。

休憩をはさんでの後半は、ブラームスのヴァイオリン協奏曲。

これもまた、別次元の名演でした。

私たちの耳にはどうしても20世紀に肥大化した管弦楽の音響が残っていて、ブラームスの擬古典的な響きのバランスになじまないところがありますが、本来の2管編成による引き締まったアンサンブルと各パート首席による選りすぐりの美音、それらとヴァイオリン・ソロの名人芸との対比がものの見事に発揮された至芸の世界。

ぽつんとコンサートマスターの席がひとつだけ離れているのは、バブルのバラホフスキーが座るからなのでしょう。それはともかく、弾き振りのホーネックはアンサンブルの中央に立ち、彼のストラディヴァリウス(1725年製“シャコンヌ”)の真後ろにフルート、オーボエ、ファゴットのトップ三人が正三角形に配置される。そういう中央にくっきりと焦点が合った響きというのは希有の生演奏体験で、その効果に酔いしれました。

アンコールは、ホーネックとバラホフスキーによる、とても素敵なモーツァルトの二重奏。

それはあたかもおふたりが持ってきてくれたお土産のチョコレート菓子のよう。

その甘美な粒を頬張ると、またまた夢見心地の気分。

お二人にはほんとうにありがとうと言う言葉しかありませんでした。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第127回定期演奏会

2021年9月18日(土) 14:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 2列13番)

ライナー・ホーネック 指揮・ヴァイオリン

アントン・バラホフスキー コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

ドヴォルジャーク:管楽セレナード ニ短調 op.44 B.77

ブルックナー:弦楽五重奏曲ヘ長調 WAB112~アダージョ(スクロヴァチェフスキ編曲)

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.77

(アンコール)ホーネック&バラホフスキー

モーツァルト:2つのヴァイオリン二重奏

(ヴァイオリン・ソナタ第34番変ロ長調 K.378より A. シュルツ編)

大きく、美しい (南紫音 ヴァイオリン・リサイタル) [コンサート]

久しぶりのフィリアホール。

ちょっと遠くて往き帰りに時間がかかる。それで足が遠のいたのはコロナ禍以前のことでしたらもうずいぶんと経ちます。それが南紫音を久しぶりに聴きたいという誘惑に勝てず足を運びました。南紫音を聴くのも、これもまたほんとうにに久しぶり。

クララ・シューマンの3つのロマンス。ヴァイオリンの旋律は、いかにも女性らしく叙情的で繊細、精妙。南の情感表現もいっそう磨きがかかった気がします。一方でピアノはとても情熱的でむしろ男性的。こういう男女の情感の交歓を描くのはブラームスに顕著だけど、その模範はクララにあるのではないでしょうか。

シューベルトのソナタ。ソナチネとも呼ばれるようですが、4楽章形式で内容も堂々とした構成。第一楽章などは、むしろベートーヴェン的。それでも第2楽章などはいかにも歌にあふれていてシューベルトそのもの。情感の揺れ動き、あてどもない旅路の起伏、光の明滅。そういうシューベルトにも南のヴァイオリンにいっそうの磨きがかかったような気がしました。

後半は、R.シュトラウスのソナタ。若き日の修業時代の伝統的な古典的様式の集大成、一方で、いよいよ交響詩作曲家として名を知らしめる成長の飛躍という、二面性を秘めた曲。たいがいのヴァイオリニストは、そのどちらか、特に、前者の古典的様式美に、全体の雰囲気を合わせている様な気がします。

南紫音は、むしろ、後者。そもそも、前半から二目盛りぐらいあげた音量の大きさに思わず目を瞠らされます。

確かに、第一楽章を聴くと、簡明でなおかつ明朗な響きと音楽の流れは伝統的な形式美に満ちています。第二楽章も甘美な叙情に満ちていますが、そのロマン的嗜好にはぐっとドラマの深みがこめられています。

あっと驚いたのは第三楽章で、これはもう交響詩「ドン・ファン」のような管弦楽を聴いているかのようなスケールの大きい、吹き上がりが爽快で豊穣な色彩に満ちた音響です。ピアノの山中惇史は、作曲科出身らしくピアノのソノリティを磨くというよりも、音楽の構造そのものを描き出すガッツリとした音色で、さながら管弦楽曲のトランスクリプションのようなピアノ。

南紫音は、この曲をデビュー2枚目のアルバムに録れています。家に帰って、あわててこのCDを引っ張り出して聴いてみました。すると南の演奏はこのときから一貫していて変わっていないということにまたびっくり。チョン・キョンファやジャン=ジャック・カントロフなどとも聴き較べてみましたが、その目指す方向の違いは明らかです。

今回は、中央からやや右の3列目の席でした。ほとんどかぶりつきといってよい席でした。それだけに、たくましく、スケールの大きい、強く美しい音の印象が耳に焼き付いています。

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 第291回

南 紫音

ヴァイオリン・リサイタル

2021年9月11日(土) 19:00~

横浜市・青葉台 青葉区民文化センター フィリアホール

(1階3列16番)

南紫音:ヴァイオリン

山中惇史:ピアノ

クララ・シューマン:3つのロマンス Op.22

シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ(ソナチネ)イ短調 D385

R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18

(アンコール)

ブラームス:歌の調べのように Op.105-1

FAEソナタより スケルツォ

ちょっと遠くて往き帰りに時間がかかる。それで足が遠のいたのはコロナ禍以前のことでしたらもうずいぶんと経ちます。それが南紫音を久しぶりに聴きたいという誘惑に勝てず足を運びました。南紫音を聴くのも、これもまたほんとうにに久しぶり。

クララ・シューマンの3つのロマンス。ヴァイオリンの旋律は、いかにも女性らしく叙情的で繊細、精妙。南の情感表現もいっそう磨きがかかった気がします。一方でピアノはとても情熱的でむしろ男性的。こういう男女の情感の交歓を描くのはブラームスに顕著だけど、その模範はクララにあるのではないでしょうか。

シューベルトのソナタ。ソナチネとも呼ばれるようですが、4楽章形式で内容も堂々とした構成。第一楽章などは、むしろベートーヴェン的。それでも第2楽章などはいかにも歌にあふれていてシューベルトそのもの。情感の揺れ動き、あてどもない旅路の起伏、光の明滅。そういうシューベルトにも南のヴァイオリンにいっそうの磨きがかかったような気がしました。

後半は、R.シュトラウスのソナタ。若き日の修業時代の伝統的な古典的様式の集大成、一方で、いよいよ交響詩作曲家として名を知らしめる成長の飛躍という、二面性を秘めた曲。たいがいのヴァイオリニストは、そのどちらか、特に、前者の古典的様式美に、全体の雰囲気を合わせている様な気がします。

南紫音は、むしろ、後者。そもそも、前半から二目盛りぐらいあげた音量の大きさに思わず目を瞠らされます。

確かに、第一楽章を聴くと、簡明でなおかつ明朗な響きと音楽の流れは伝統的な形式美に満ちています。第二楽章も甘美な叙情に満ちていますが、そのロマン的嗜好にはぐっとドラマの深みがこめられています。

あっと驚いたのは第三楽章で、これはもう交響詩「ドン・ファン」のような管弦楽を聴いているかのようなスケールの大きい、吹き上がりが爽快で豊穣な色彩に満ちた音響です。ピアノの山中惇史は、作曲科出身らしくピアノのソノリティを磨くというよりも、音楽の構造そのものを描き出すガッツリとした音色で、さながら管弦楽曲のトランスクリプションのようなピアノ。

南紫音は、この曲をデビュー2枚目のアルバムに録れています。家に帰って、あわててこのCDを引っ張り出して聴いてみました。すると南の演奏はこのときから一貫していて変わっていないということにまたびっくり。チョン・キョンファやジャン=ジャック・カントロフなどとも聴き較べてみましたが、その目指す方向の違いは明らかです。

今回は、中央からやや右の3列目の席でした。ほとんどかぶりつきといってよい席でした。それだけに、たくましく、スケールの大きい、強く美しい音の印象が耳に焼き付いています。

土曜ソワレシリーズ《女神との出逢い》 第291回

南 紫音

ヴァイオリン・リサイタル

2021年9月11日(土) 19:00~

横浜市・青葉台 青葉区民文化センター フィリアホール

(1階3列16番)

南紫音:ヴァイオリン

山中惇史:ピアノ

クララ・シューマン:3つのロマンス Op.22

シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ(ソナチネ)イ短調 D385

R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18

(アンコール)

ブラームス:歌の調べのように Op.105-1

FAEソナタより スケルツォ

能・狂言の時空世界 (国立能楽堂 9月普及公演)

ここのところ日本の伝統芸能に足を運ぶことが多くなっています。

今回は「普及公演」ということで、解説付きの公演です。以前、出かけた公演がたまたま解説付きの公演で、その解説がなかなか面白く本番鑑賞のよい助走になったので、今回も「普及公演」を選んで出かけることにしたのです。

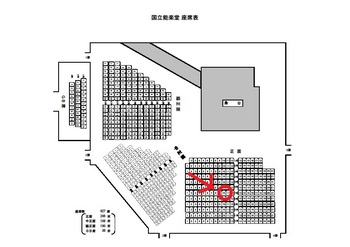

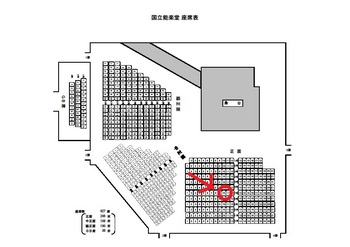

国立能楽堂は、このコロナ禍のなかでも、いつも満席です。今回は最前列の席も入れていましたので文字通り完売満席の状態でした。幸い、早くに申し込んだせいか初めて正面中央の最上席が取れました。能舞台は、脇正面、中正面などどんな角度からでも面白さは尽きないのですが、初めて正面中央から観劇してみるといろいろ発見や気づきもあり、興味は尽きません。

名取川は、忘れないようにと袖に付けた戒名を、川を渡ろうとして深みに足を取られて流してしまうという出家僧の間抜けなお話し。在所の男の名前が名取(なとり)と聞いて、おまえが名をとったのかと詰め寄るという滑稽話。男のふとした言葉からなくした戒名を思い出し、めでたし、めでたしというわけです。

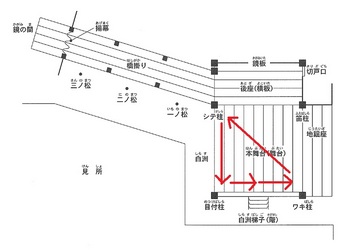

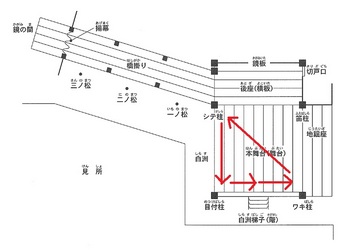

名取川というのは、宮城県中部を流れる大河のこと。比叡山からの遠い旅路があるわけですが、ミニマルな能舞台ではそれを何周か周回するだけで表現します。舞台中央前面から、前縁へと進み、そこから向かって右に進み、そこから左手奥へと対角線上へと進み、反転して正面へ進み、左に曲がり正面前縁に戻る。そういう律儀な幾何学的直線移動を繰り返して長大な移動を表現してしまいます。

舞台転換ももちろん何もありません。面白いのは、顔を常に進行方向に向け続けることによって、人物が発する台詞の色合いが立体的な変化を帯びることです。横を向けばそれだけで声色は変わります。斜め後ろを向けばさらに遠くなり、それが奥へと進むことで遠ざかる。前に向き直ればそれが近くなり、前進するにつれてクローズアップされてくる。ミニマル舞台での映像的な移動(=旅路)に加えて、声のそうしたわずかな移動感覚がよりいっそう立体感を演出する。そのことの面白さに気づきました。

熊坂は、牛若丸の盗賊退治のお話し。当然、主役は若き元服前の少年・牛若丸ですが、舞台にはその姿は一切現れません。旅の僧(ワキ)が美濃の国・赤坂にたどり着くと、主も知らぬ古塚の回向を頼まれる。深夜、旅の僧が弔っていると大盗賊・熊坂長範の亡霊が現れ、三条の吉地(金売り吉次)の一行を襲って牛若丸に討たれた時のことを語るというお話し。

亡霊の昔語りというのは、能の世界によくある仕掛けですが、中世の時空世界の森厳さと、人間の怨念や情愛が霊魂となって現世と来世をさまよう幽玄の世界というわけですが、それがこうした活劇の世界で、なお、二重の時空の飛躍として表現することの面白さに魅了されてしまいます。

舞台中央で帷子に身を固めた熊坂が長刀を振るって、大格闘を立ち回るという華やかな舞台。その大剣劇のリアルなこと。しかし、それはあくまでも亡霊の問わず語りであって、あくまでも幻想幻影。しかも、右へ左へと身も軽く跳躍し、長刀を振るう大男を翻弄する牛若丸は目に見えない。二重の幻影に観客すらも翻弄されるわけですが、ついには具足の隙間を斬られて熊坂がどっと崩れ落ちて体を落とす瞬間には、確かに牛若丸の姿を見たような幻惑すら覚えるほど。

ここではもちろん、見えない牛若の跳躍を見せる後シテの身体をはった至芸があるわけですが、足を踏みならす床の音、息づかい、翻る衣づれの音など様々な自然音(ノイズ)が効果音として舞踏劇を盛り上げることになります。もちろん、龍笛、小鼓、大鼓に太鼓も加わった囃子も音曲のクライマックスにあるのですが、それに埋もれずこうした自然音も極めて大事な要素となって、この幻想の活劇を盛り上がているのです。

踏みならす音のために吟味し尽くした檜が選別され、それを床板として根太に張られ、床下にはその床板を直接支える形でいくつもの束が立てられていて念入りに張力を調整しているそうです。さらには床下の地面には壺がいくつも埋め込まれ吸音チューニングが仕掛けられている。床下の地表は目の細かい土で覆い固めて残響を適度に保つ工夫もされていたそうです。そこまで音響面の仕掛けがしてあるわけで、その音響の立体空間マジックに知らず知らずのうちに取り込まれているのです。

今回は、つくづくそういう視覚だけではない音響、聴覚による能・狂言の時空世界のトリックを堪能できた思いがしました。

国立能楽堂

9月普及公演 名取川・熊坂

2021年9月11日 13:00~

東京・千駄ヶ谷 国立能楽堂

(正面7列10番)

解説・能楽案内

牛若の盗賊退治 表きよし(国士舘大学教授)

狂言 名取川 山本則重(大蔵流)

能 熊坂 替之型 梅若紀彰(観世流)

今回は「普及公演」ということで、解説付きの公演です。以前、出かけた公演がたまたま解説付きの公演で、その解説がなかなか面白く本番鑑賞のよい助走になったので、今回も「普及公演」を選んで出かけることにしたのです。

国立能楽堂は、このコロナ禍のなかでも、いつも満席です。今回は最前列の席も入れていましたので文字通り完売満席の状態でした。幸い、早くに申し込んだせいか初めて正面中央の最上席が取れました。能舞台は、脇正面、中正面などどんな角度からでも面白さは尽きないのですが、初めて正面中央から観劇してみるといろいろ発見や気づきもあり、興味は尽きません。

名取川は、忘れないようにと袖に付けた戒名を、川を渡ろうとして深みに足を取られて流してしまうという出家僧の間抜けなお話し。在所の男の名前が名取(なとり)と聞いて、おまえが名をとったのかと詰め寄るという滑稽話。男のふとした言葉からなくした戒名を思い出し、めでたし、めでたしというわけです。

名取川というのは、宮城県中部を流れる大河のこと。比叡山からの遠い旅路があるわけですが、ミニマルな能舞台ではそれを何周か周回するだけで表現します。舞台中央前面から、前縁へと進み、そこから向かって右に進み、そこから左手奥へと対角線上へと進み、反転して正面へ進み、左に曲がり正面前縁に戻る。そういう律儀な幾何学的直線移動を繰り返して長大な移動を表現してしまいます。

舞台転換ももちろん何もありません。面白いのは、顔を常に進行方向に向け続けることによって、人物が発する台詞の色合いが立体的な変化を帯びることです。横を向けばそれだけで声色は変わります。斜め後ろを向けばさらに遠くなり、それが奥へと進むことで遠ざかる。前に向き直ればそれが近くなり、前進するにつれてクローズアップされてくる。ミニマル舞台での映像的な移動(=旅路)に加えて、声のそうしたわずかな移動感覚がよりいっそう立体感を演出する。そのことの面白さに気づきました。

熊坂は、牛若丸の盗賊退治のお話し。当然、主役は若き元服前の少年・牛若丸ですが、舞台にはその姿は一切現れません。旅の僧(ワキ)が美濃の国・赤坂にたどり着くと、主も知らぬ古塚の回向を頼まれる。深夜、旅の僧が弔っていると大盗賊・熊坂長範の亡霊が現れ、三条の吉地(金売り吉次)の一行を襲って牛若丸に討たれた時のことを語るというお話し。

亡霊の昔語りというのは、能の世界によくある仕掛けですが、中世の時空世界の森厳さと、人間の怨念や情愛が霊魂となって現世と来世をさまよう幽玄の世界というわけですが、それがこうした活劇の世界で、なお、二重の時空の飛躍として表現することの面白さに魅了されてしまいます。

舞台中央で帷子に身を固めた熊坂が長刀を振るって、大格闘を立ち回るという華やかな舞台。その大剣劇のリアルなこと。しかし、それはあくまでも亡霊の問わず語りであって、あくまでも幻想幻影。しかも、右へ左へと身も軽く跳躍し、長刀を振るう大男を翻弄する牛若丸は目に見えない。二重の幻影に観客すらも翻弄されるわけですが、ついには具足の隙間を斬られて熊坂がどっと崩れ落ちて体を落とす瞬間には、確かに牛若丸の姿を見たような幻惑すら覚えるほど。

ここではもちろん、見えない牛若の跳躍を見せる後シテの身体をはった至芸があるわけですが、足を踏みならす床の音、息づかい、翻る衣づれの音など様々な自然音(ノイズ)が効果音として舞踏劇を盛り上げることになります。もちろん、龍笛、小鼓、大鼓に太鼓も加わった囃子も音曲のクライマックスにあるのですが、それに埋もれずこうした自然音も極めて大事な要素となって、この幻想の活劇を盛り上がているのです。

踏みならす音のために吟味し尽くした檜が選別され、それを床板として根太に張られ、床下にはその床板を直接支える形でいくつもの束が立てられていて念入りに張力を調整しているそうです。さらには床下の地面には壺がいくつも埋め込まれ吸音チューニングが仕掛けられている。床下の地表は目の細かい土で覆い固めて残響を適度に保つ工夫もされていたそうです。そこまで音響面の仕掛けがしてあるわけで、その音響の立体空間マジックに知らず知らずのうちに取り込まれているのです。

今回は、つくづくそういう視覚だけではない音響、聴覚による能・狂言の時空世界のトリックを堪能できた思いがしました。

国立能楽堂

9月普及公演 名取川・熊坂

2021年9月11日 13:00~

東京・千駄ヶ谷 国立能楽堂

(正面7列10番)

解説・能楽案内

牛若の盗賊退治 表きよし(国士舘大学教授)

狂言 名取川 山本則重(大蔵流)

能 熊坂 替之型 梅若紀彰(観世流)

文楽の音 (国立劇場 第217回文楽公演) [芸能]

久しぶりの文楽です。

今年は、国立劇場開場55周年にあたるそうです。たまたま、TVの人気長寿番組「笑点」を観ていたら同じように「55周年記念」ということで座布団を連発していたのを思い出し、ちょっとほっこりした気分になりました。

最初の出し物は、三十三間堂の建立をめぐってのお話し。

横曾根平太郎は、父の仇討ちを背負う浪人ですが、お柳(りゅう)と出会って夫婦となり子をもうけ、老母と、熊野の里で、ひっそりと暮らしています。実はそのお柳は、柳の木の精。平太郎のおかげで伐り倒されることを免れた恩返しに人間の身になって夫婦愛を貫きます。それが白河天皇の縁があって平太郎が出世の糸口を得、そのために柳の木は、いよいよ三十三間堂の棟木として伐り出されることになる。

平穏で静かな暮らしのなか、母子の愛情や夫婦のしっとりとした語らいが見所。面白いのは平太郎のアンチヒーローぶり。母親の言うがままに従うのも孝行だと足を洗ってもらっていると、畑の野菜を採ったと因縁をつけに押しかけた悪者に、それも弱みにされて、強請られるままでなすすべもない。妻のお柳が、自分が棟木として差し出されることで別れる運命を、ひっそりとほのめかすのに、そのことに気がつかない。そういう平太郎の弱さが、かえって、この夫婦ふたりの平穏な暮らしを満たしている夫婦愛を切ないほどに伝えて胸を打つのです。

吉田和生の女房お柳がそういう誠実味あふれる仕草を儚いまでに演じきる。ここでは、中を語った睦太夫の声と清志郎の太棹が艶があってしかも強く冴え渡った。もちろん、奥を務めてくれた呂勢太夫と清治の至芸の世界に触れられたことも嬉しい。

後半は、安珍清姫のお話し。道成寺の鐘に隠れた安珍を蛇になってまとわりついて追い詰める話しからの一段。今で言えば、女が男を追うストーカーといったところだが、その清姫が安珍を追って日高川に飛び込み、蛇体を顕し火を吹きながら対岸まで行き着くという大スペクタクル。姫の頭(かしら)が一瞬にして鬼に面変わりする人形のカラクリ《ガブ》も見どころ。

東京の文楽公演はなかなか良い席が取れないのですが、今回は右手の席がとれました。人形が演ずる舞台からはちょっと遠いけれど、浄瑠璃の太夫と三味線が語る「床(ゆか)」に近い。

その分、太い肉声の語りや太棹の厚い響きとパルシブな反響音が大迫力。

邦楽の劇場音響は残響が短くドライ。直接音主体の音響なので、それだけに音の立ち上がり立ち下がりが鋭く、音像の方向性もはっきりする。

人形浄瑠璃は、演ずる人形という映像と、語りとその伴奏である三味線の「床」という音響が、はっきりと独立していて二本柱を成している。音声の雄弁さは素浄瑠璃(すじょうるり)として独立した芸鑑賞も可能なほど。かといって人形の細やかな遣いの至芸や、仕草、形、人形の美しくも生々しい姿態からも片時も目が離せない。

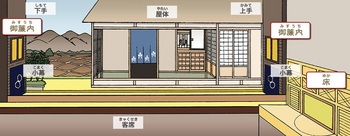

しかし、人形の舞台は正面、太夫と三味線の床は右手にある。

舞台は、当然、正面にあるが、音声はそれに重ねることができない。西洋歌劇では、舞台前に穴のようなスペース(ピット)を設けてオーケストラをそこに沈めて、映像と音声の正面性を確保したが、日本の伝統芸能は頑なに従来の舞台構造を引き継いできた。

もし、これを家庭で鑑賞するための映画やブルーレイにしたら、どうするでしょうか。

生(リアリティ)を尊重して、そういう音響音場定位を保つか、それとも、床の音声も正面フロントに定位させるか。

私だったら、正面にする。その方が集中できる。

伝統芸能の舞台構造のリアリティを持ち込む必然性を感じないし、映像にはクローズアップやカメラ位置の切り換えも大いにあるだろう。そうでこそ、映画などで観ることが客席鑑賞を超える利点も出てくる。だからむしろ音声音場は、正面にあって安定している方が聴きやすい。クローズアップは、現実の感覚は意識の領域であって物理的な近接映像ではない。だから音声はそのカメラ位置移動に同調する必要もないし、同調はかえって集中を阻害する。

大スペクタクルの「日高川」では、床には九人の太夫、三味線が並ぶ。川を渡る場面では、向かって左手の御簾内から笛や太鼓の囃子方が賑やかに鳴る。こういう場面は、右左の立体音響を存分に表現して場面の大きさとその臨場感を体感させてくれるといい。

そんなことまで、客席であれこれ考えているのは、たぶん、私だけだと思います(笑)。

2021年9月6日 14:15~

東京・千代田区 国立劇場

人形浄瑠璃 文楽 9月公演

第二部

「卅三間堂棟由来」

平太郎住家より木遣音頭の段

「日高川入相花王」

渡し場の段

(9列29番)

今年は、国立劇場開場55周年にあたるそうです。たまたま、TVの人気長寿番組「笑点」を観ていたら同じように「55周年記念」ということで座布団を連発していたのを思い出し、ちょっとほっこりした気分になりました。

最初の出し物は、三十三間堂の建立をめぐってのお話し。

横曾根平太郎は、父の仇討ちを背負う浪人ですが、お柳(りゅう)と出会って夫婦となり子をもうけ、老母と、熊野の里で、ひっそりと暮らしています。実はそのお柳は、柳の木の精。平太郎のおかげで伐り倒されることを免れた恩返しに人間の身になって夫婦愛を貫きます。それが白河天皇の縁があって平太郎が出世の糸口を得、そのために柳の木は、いよいよ三十三間堂の棟木として伐り出されることになる。

平穏で静かな暮らしのなか、母子の愛情や夫婦のしっとりとした語らいが見所。面白いのは平太郎のアンチヒーローぶり。母親の言うがままに従うのも孝行だと足を洗ってもらっていると、畑の野菜を採ったと因縁をつけに押しかけた悪者に、それも弱みにされて、強請られるままでなすすべもない。妻のお柳が、自分が棟木として差し出されることで別れる運命を、ひっそりとほのめかすのに、そのことに気がつかない。そういう平太郎の弱さが、かえって、この夫婦ふたりの平穏な暮らしを満たしている夫婦愛を切ないほどに伝えて胸を打つのです。

吉田和生の女房お柳がそういう誠実味あふれる仕草を儚いまでに演じきる。ここでは、中を語った睦太夫の声と清志郎の太棹が艶があってしかも強く冴え渡った。もちろん、奥を務めてくれた呂勢太夫と清治の至芸の世界に触れられたことも嬉しい。

後半は、安珍清姫のお話し。道成寺の鐘に隠れた安珍を蛇になってまとわりついて追い詰める話しからの一段。今で言えば、女が男を追うストーカーといったところだが、その清姫が安珍を追って日高川に飛び込み、蛇体を顕し火を吹きながら対岸まで行き着くという大スペクタクル。姫の頭(かしら)が一瞬にして鬼に面変わりする人形のカラクリ《ガブ》も見どころ。

東京の文楽公演はなかなか良い席が取れないのですが、今回は右手の席がとれました。人形が演ずる舞台からはちょっと遠いけれど、浄瑠璃の太夫と三味線が語る「床(ゆか)」に近い。

その分、太い肉声の語りや太棹の厚い響きとパルシブな反響音が大迫力。

邦楽の劇場音響は残響が短くドライ。直接音主体の音響なので、それだけに音の立ち上がり立ち下がりが鋭く、音像の方向性もはっきりする。

人形浄瑠璃は、演ずる人形という映像と、語りとその伴奏である三味線の「床」という音響が、はっきりと独立していて二本柱を成している。音声の雄弁さは素浄瑠璃(すじょうるり)として独立した芸鑑賞も可能なほど。かといって人形の細やかな遣いの至芸や、仕草、形、人形の美しくも生々しい姿態からも片時も目が離せない。

しかし、人形の舞台は正面、太夫と三味線の床は右手にある。

舞台は、当然、正面にあるが、音声はそれに重ねることができない。西洋歌劇では、舞台前に穴のようなスペース(ピット)を設けてオーケストラをそこに沈めて、映像と音声の正面性を確保したが、日本の伝統芸能は頑なに従来の舞台構造を引き継いできた。

もし、これを家庭で鑑賞するための映画やブルーレイにしたら、どうするでしょうか。

生(リアリティ)を尊重して、そういう音響音場定位を保つか、それとも、床の音声も正面フロントに定位させるか。

私だったら、正面にする。その方が集中できる。

伝統芸能の舞台構造のリアリティを持ち込む必然性を感じないし、映像にはクローズアップやカメラ位置の切り換えも大いにあるだろう。そうでこそ、映画などで観ることが客席鑑賞を超える利点も出てくる。だからむしろ音声音場は、正面にあって安定している方が聴きやすい。クローズアップは、現実の感覚は意識の領域であって物理的な近接映像ではない。だから音声はそのカメラ位置移動に同調する必要もないし、同調はかえって集中を阻害する。

大スペクタクルの「日高川」では、床には九人の太夫、三味線が並ぶ。川を渡る場面では、向かって左手の御簾内から笛や太鼓の囃子方が賑やかに鳴る。こういう場面は、右左の立体音響を存分に表現して場面の大きさとその臨場感を体感させてくれるといい。

そんなことまで、客席であれこれ考えているのは、たぶん、私だけだと思います(笑)。

2021年9月6日 14:15~

東京・千代田区 国立劇場

人形浄瑠璃 文楽 9月公演

第二部

「卅三間堂棟由来」

平太郎住家より木遣音頭の段

「日高川入相花王」

渡し場の段

(9列29番)

タグ:文楽