「ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年」(橘しづゑ 著)読了 [読書]

浮世絵をはじめとする日本美術のコレクションが充実していることでよく知られるボストン美術館。戦前、戦中、戦後の長きにわたっ、てそのアジア部の中枢を担ってきた富田幸次郎。日米関係の緊張が高まる中で買い求めた『吉備大臣入唐絵詞』が、国宝級の海外流出と反感を買い「国賊」とまで呼ばれた。その富田幸次郎の、渡米から戦後の復興までの50年の足跡をたどる。

著者は、長年、茶道と華道の研鑽を続けてきたが、50歳を過ぎて一念発起、東京女子大の門を叩き社会人学生となった。夫の赴任に伴い1年間、家族とともにボストンに在住。そこで目の当たりにしたボストン美術館の絢爛豪華な日本コレクションに驚き、学部の卒論で富田幸次郎を取り上げた。

著述はいたって実直。幸次郎の渡米のいきさつから、その当時、ボストン美術館中国・日本美術部に迎えられていた岡倉天心と出会い、以来、美術館の東洋美術の発展・充実に尽くし、日本美術を欧米に広く深く知らしめたその功績を、ほぼ経時的にたどっていく。

その実直な筆致がかえって、明治以来の日本美術の興隆を俯瞰してよどみがない。

東京遷都の後、抜け殻のようになった古都に廃仏毀釈が追い打ちをかける。明治初期の京都の荒廃ぶりはすさまじかったという。漆工芸職人の家系にあった富田は、欧米でジャポニズムがもてはやされ、そこに活路を見いだそうとする政府が公募した実業練習生として渡米する。後援したのが文部省ではなく農商務省だったということに、西洋文明導入と殖産振興に明け暮れていた当時の日本の姿が映し出される。

ボストンに滞在して次第に富田は、塗材・艶出しなどの技術習得に限界を覚え、工芸製造や商業貿易といったビジネスへの動機が薄れ、一方で「学問方の学者にあらざる学者」「大審美学者」になりたいとの希望に目覚める。まだキュレーターとか学芸員といった考え方がなかった時代のこと。

その伏線として、フェノロサやモースらの「お雇い」、岡倉天心など、日本の伝統美術の「再発見」に尽くした人々との連なりや、彼らとの出会いが鮮やかに描かれる。また、ウィリアム・スタージス・ビゲローやエドワード・ジャクソン・ホームズ、イザベラ・スチュワート・ガードナー夫人など芸術支援を通じて、当時のボストン社会の親日的で誇り高い富裕層の実相も見えてくる。

富田は、「源氏物語」の翻訳で有名なアーサー・ウェーリと司馬江漢の落款をめぐって論争している。司馬江漢は、鈴木春信門下として浮世絵から出発し西洋絵画・版画画家、科学者へと転身した人だが、春信の代作者としてその落款には真偽混同が多い。「源氏物語」翻訳者といえども外国人には漢字など文字の判読には限界があった。こういったところに「学問方にあらざる学者」としての立ち位置や役割、あるいは文献学者と、審美学者、美術蒐集・保存の実務者、それぞれの交流協同の重要性が見えてくる。

富田を「国賊」と非難したのは東京帝大教授の瀧精一だった。日米関係が悪化の一途をたどり軍国主義化する日本の国粋的な論調に大いに押されたこともあったが、瀧はもともと美術品の海外流出対策として「重美保存法」の成立に熱心だった。かえってこの事件でそれが立法制定され、美術品を一般の鑑賞も受けずに隠匿され、人知れず売買されるということへの危機意識が表に浮かび上がりもした。それが戦後の文化財保護法につながっていったという。

戦争中の富田は、旅行制限などの差別は受けたが、本国送還されることもなくボストン美術館は引き続き幹部職員として遇した。その彼が、日本の古都を空襲から救ったということはあまり知られていない。共に天心に仕えた親友のラングドン・ウォーナーがロバーツ委員会の日本部主任を務めていて、日本における美術歴史遺跡の保護のためのリスト作成にあたり富田もこれに協力した。いわゆるウォーナー・リストである。京都が爆撃されなかった経緯は諸説あるが、このリストが実在することは事実だ。富田は戦中のことは一切語らなかったというが、本書は周囲の証言などを丁寧にたどっている。

日本美術も美術館も今やゴールデンエイジとも言うべき隆盛にある。今日の私たちはそれをあたりまえののように享受してるが、そのことに内包されている歴史やそれに尽くした人々のことが、本書を読むととてもよく見えてくる。誠実な著述は、平易でありながら、決して俗受けも狙わない。

美術に少しでも興味がある方なら、ぜひ一読をおすすめしたい。目立たない好著。

ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年

たとえ国賊と呼ばれても

橘しづゑ 著

彩流社

はじめに

第一部 ボストン美術館アジア部キュレーターへの道のり

第一章 父親、蒔絵師富田幸七──漆の近代を見つめて(1854~1910)

第二章 幸次郎の生い立ちと米国留学(1890~1907)

第三章 ボストン美術館──めぐり合う人々(1908~1915)

第四章 目覚め──美術史家として(1916~1930)

──アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考

第二部 富田幸次郎の文化交流──日米戦争のはざまを米国で生きる

第五章 祖国に国賊と呼ばれて(1931~1935)

──『吉備大臣入唐絵詞』の購入

第六章 1936年「ボストン日本古美術展覧会」の試み(1936~1940)

──戦間期における日米文化交流の一事例として

終 章 太平洋戦争とその後(194 ~1976)

富田孝次郎年譜

著者は、長年、茶道と華道の研鑽を続けてきたが、50歳を過ぎて一念発起、東京女子大の門を叩き社会人学生となった。夫の赴任に伴い1年間、家族とともにボストンに在住。そこで目の当たりにしたボストン美術館の絢爛豪華な日本コレクションに驚き、学部の卒論で富田幸次郎を取り上げた。

著述はいたって実直。幸次郎の渡米のいきさつから、その当時、ボストン美術館中国・日本美術部に迎えられていた岡倉天心と出会い、以来、美術館の東洋美術の発展・充実に尽くし、日本美術を欧米に広く深く知らしめたその功績を、ほぼ経時的にたどっていく。

その実直な筆致がかえって、明治以来の日本美術の興隆を俯瞰してよどみがない。

東京遷都の後、抜け殻のようになった古都に廃仏毀釈が追い打ちをかける。明治初期の京都の荒廃ぶりはすさまじかったという。漆工芸職人の家系にあった富田は、欧米でジャポニズムがもてはやされ、そこに活路を見いだそうとする政府が公募した実業練習生として渡米する。後援したのが文部省ではなく農商務省だったということに、西洋文明導入と殖産振興に明け暮れていた当時の日本の姿が映し出される。

ボストンに滞在して次第に富田は、塗材・艶出しなどの技術習得に限界を覚え、工芸製造や商業貿易といったビジネスへの動機が薄れ、一方で「学問方の学者にあらざる学者」「大審美学者」になりたいとの希望に目覚める。まだキュレーターとか学芸員といった考え方がなかった時代のこと。

その伏線として、フェノロサやモースらの「お雇い」、岡倉天心など、日本の伝統美術の「再発見」に尽くした人々との連なりや、彼らとの出会いが鮮やかに描かれる。また、ウィリアム・スタージス・ビゲローやエドワード・ジャクソン・ホームズ、イザベラ・スチュワート・ガードナー夫人など芸術支援を通じて、当時のボストン社会の親日的で誇り高い富裕層の実相も見えてくる。

富田は、「源氏物語」の翻訳で有名なアーサー・ウェーリと司馬江漢の落款をめぐって論争している。司馬江漢は、鈴木春信門下として浮世絵から出発し西洋絵画・版画画家、科学者へと転身した人だが、春信の代作者としてその落款には真偽混同が多い。「源氏物語」翻訳者といえども外国人には漢字など文字の判読には限界があった。こういったところに「学問方にあらざる学者」としての立ち位置や役割、あるいは文献学者と、審美学者、美術蒐集・保存の実務者、それぞれの交流協同の重要性が見えてくる。

富田を「国賊」と非難したのは東京帝大教授の瀧精一だった。日米関係が悪化の一途をたどり軍国主義化する日本の国粋的な論調に大いに押されたこともあったが、瀧はもともと美術品の海外流出対策として「重美保存法」の成立に熱心だった。かえってこの事件でそれが立法制定され、美術品を一般の鑑賞も受けずに隠匿され、人知れず売買されるということへの危機意識が表に浮かび上がりもした。それが戦後の文化財保護法につながっていったという。

戦争中の富田は、旅行制限などの差別は受けたが、本国送還されることもなくボストン美術館は引き続き幹部職員として遇した。その彼が、日本の古都を空襲から救ったということはあまり知られていない。共に天心に仕えた親友のラングドン・ウォーナーがロバーツ委員会の日本部主任を務めていて、日本における美術歴史遺跡の保護のためのリスト作成にあたり富田もこれに協力した。いわゆるウォーナー・リストである。京都が爆撃されなかった経緯は諸説あるが、このリストが実在することは事実だ。富田は戦中のことは一切語らなかったというが、本書は周囲の証言などを丁寧にたどっている。

日本美術も美術館も今やゴールデンエイジとも言うべき隆盛にある。今日の私たちはそれをあたりまえののように享受してるが、そのことに内包されている歴史やそれに尽くした人々のことが、本書を読むととてもよく見えてくる。誠実な著述は、平易でありながら、決して俗受けも狙わない。

美術に少しでも興味がある方なら、ぜひ一読をおすすめしたい。目立たない好著。

ボストン美術館 富田幸次郎の五〇年

たとえ国賊と呼ばれても

橘しづゑ 著

彩流社

はじめに

第一部 ボストン美術館アジア部キュレーターへの道のり

第一章 父親、蒔絵師富田幸七──漆の近代を見つめて(1854~1910)

第二章 幸次郎の生い立ちと米国留学(1890~1907)

第三章 ボストン美術館──めぐり合う人々(1908~1915)

第四章 目覚め──美術史家として(1916~1930)

──アーサー・ウエーリと司馬江漢の落款をめぐる論争考

第二部 富田幸次郎の文化交流──日米戦争のはざまを米国で生きる

第五章 祖国に国賊と呼ばれて(1931~1935)

──『吉備大臣入唐絵詞』の購入

第六章 1936年「ボストン日本古美術展覧会」の試み(1936~1940)

──戦間期における日米文化交流の一事例として

終 章 太平洋戦争とその後(194 ~1976)

富田孝次郎年譜

タグ:ボストン美術館

ヴェルディ「ファルスタッフ」 (新国立劇場) [コンサート]

素晴らしいプロダクションで、このオペラをこんなに楽しめたことは今までにないことでした。

「ファルスタッフ」といえば、数多いヴェルディの名作オペラのなかでも最晩年の傑作と言われています。先般の日経新聞「私の履歴書」でリッカルド・ムーティが『彼(ヴェルディ)が80歳になってもイタリアの作曲家の中で最も革新的だったことがわかる』と、何度も言及しているし、古くはトスカニーニも傑作中の傑作と言っていて、その評価はすでに常識化しています。

ところが、個人的にはそのことがなかなか実感できなかった。自分が初めて、直接、相対したのは、シカゴ響の演奏会形式での上演。タイトルロールがギジェルモ・サラビアというメキシコ出身のアメリカ人だったが、陽気な女房たちはカーティア・リッチャレッリ(フォード夫人)、クリスタ・ルードウィッヒ(クイックリー夫人)、アン・マレー(ページ夫人)と豪華で、ナンネッタが当時売り出し中のキャスリーン・バトル。指揮もショルティだから、悪かろうはずがない。もちろん、九重唱とかフーガとか、その颯爽たる大アンサンブルの音楽技巧には圧倒されたけれど、オペラとしては脈絡も人間味も何もない、ただのせわしないドタバタにしか思えません。その後、METライブビューイングも含めてステージを何度も観ましたがどうもぴんとこなかったのです。

それが、今回の上演でぱっと霧が晴れるような気がしました。

なぜ、そいういうことが起こったのか?

自分でもよくわかりません。ひとつは舞台上の視覚的な立体感と、転換のテンポのよさ。歌手たちの、歌唱ばかりでなく、細かな仕草も含めた演技のアンサンブルが実に見事だったこと。演出が、あえて時代的翻案などをしない写実主義的な演劇リアルで的確な感性とユーモアにあふれていたことなどがあげられるのかもしれません。しかも、立体的な演劇(演出)が音楽的なアンサンブルと極めて高い同調性を発揮したこと。それはとても高度な多次元的な同調だったのだと思えるのです。

実際、演出のジョナサン・ミラーは、

「伝統的なしきたりに則った舞台の中でのみ花開き、何らかの理論をはてはめようと試みても、受け付けない」

「現代の批評家が好む〈コンセプト〉とは無縁。ドイツに始まった〈コンセプト〉に基づく演出、意図的に観客の期待を裏切ったり、露骨な性描写を多用するやり方には興味がありません。…人間同士のやりとりにこそ真実があるのです」

と語っていました(プログラムの過去インタビュー再掲載)。

ミラーの演出は、この新国立劇場での定番になっていて何度も繰り返し採用されていたのですが、どうも今回の上演が最大級の成功を収めたようです。そのことの要因が何なのかは、これまた私には不明なのですが、とにかく素晴らしく活き活きとしていて観るものをわくわくさえる傑作上演だったことは確かです。客席は大騒ぎでした。

ですから歌手も、いちいち個別に言及するのも無意味に感じるほど素晴らしかったとしか言いようがありません。ひとりひとりの歌唱や容姿、演技をあげて言うことより、そのアンサンブルの素晴らしさを褒め称えたいと思うのです。あえて言えば、あれだけの演技上のアンサンブルとアイデアを仕上げた舞台監督、演技指導にブラボー!

もうひとつだけ、特筆したいのはオーケストラ。

今回のピットは、いつもの東響なのですが、とにもかくにも腰が抜けるほど驚喜する思いがしました。緩急や強弱のコントラストが素晴らしく、音にスピードがある。特に木管のアンサンブルが素晴らしく、ソロも単に上手下手ということを超えて舞台上の歌手たちと対話するかのように豊かに「演技」する――そのことに驚喜したのです。器楽と歌唱の対話がこの上なく楽しかった。指揮のコッラード・ロヴァリースは見たところ、実に淡々と指示するだけに見えましたが、それだけオーケストラに信頼を置いていたのでしょう。日本の歌劇場のオーケストラがこんな風に本場の名門歌劇場を上回る演奏をしてくれるなんて!

早くも、今年のマイ・ベスト間違い無しと思わせる体験となりました。

新国立劇場

ヴェルディ 「ファルスタッフ」

2023年2月18日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階4列12番)

【指 揮】コッラード・ロヴァーリス

【演 出】ジョナサン・ミラー

【美 術・衣 裳】イザベラ・バイウォーター

【再演演出】三浦 安浩

【照 明】ペーター・ペッディニック

【舞台監督】高橋 尚史

【プロンプター】飯坂 純

【演出助手】上原 真希/根岸 幸

【ファルスタッフ】ニコラ・アライモ

【フォード】ホルヘ・エスピーノ

【フェントン】村上公太

【医師カイウス】青地英幸

【バルドルフォ】糸賀修平

【ピストーラ】久保田真澄

【フォード夫人アリーチェ】ロベルタ・マンテーニャ

【ナンネッタ】三宅理恵

【クイックリー夫人】マリアンナ・ピッツォラート

【ページ夫人メグ】脇園 彩

【合 唱】新国立劇場合唱団

【合唱指揮】三澤洋史

【管弦楽】東京交響楽団

「ファルスタッフ」といえば、数多いヴェルディの名作オペラのなかでも最晩年の傑作と言われています。先般の日経新聞「私の履歴書」でリッカルド・ムーティが『彼(ヴェルディ)が80歳になってもイタリアの作曲家の中で最も革新的だったことがわかる』と、何度も言及しているし、古くはトスカニーニも傑作中の傑作と言っていて、その評価はすでに常識化しています。

ところが、個人的にはそのことがなかなか実感できなかった。自分が初めて、直接、相対したのは、シカゴ響の演奏会形式での上演。タイトルロールがギジェルモ・サラビアというメキシコ出身のアメリカ人だったが、陽気な女房たちはカーティア・リッチャレッリ(フォード夫人)、クリスタ・ルードウィッヒ(クイックリー夫人)、アン・マレー(ページ夫人)と豪華で、ナンネッタが当時売り出し中のキャスリーン・バトル。指揮もショルティだから、悪かろうはずがない。もちろん、九重唱とかフーガとか、その颯爽たる大アンサンブルの音楽技巧には圧倒されたけれど、オペラとしては脈絡も人間味も何もない、ただのせわしないドタバタにしか思えません。その後、METライブビューイングも含めてステージを何度も観ましたがどうもぴんとこなかったのです。

それが、今回の上演でぱっと霧が晴れるような気がしました。

なぜ、そいういうことが起こったのか?

自分でもよくわかりません。ひとつは舞台上の視覚的な立体感と、転換のテンポのよさ。歌手たちの、歌唱ばかりでなく、細かな仕草も含めた演技のアンサンブルが実に見事だったこと。演出が、あえて時代的翻案などをしない写実主義的な演劇リアルで的確な感性とユーモアにあふれていたことなどがあげられるのかもしれません。しかも、立体的な演劇(演出)が音楽的なアンサンブルと極めて高い同調性を発揮したこと。それはとても高度な多次元的な同調だったのだと思えるのです。

実際、演出のジョナサン・ミラーは、

「伝統的なしきたりに則った舞台の中でのみ花開き、何らかの理論をはてはめようと試みても、受け付けない」

「現代の批評家が好む〈コンセプト〉とは無縁。ドイツに始まった〈コンセプト〉に基づく演出、意図的に観客の期待を裏切ったり、露骨な性描写を多用するやり方には興味がありません。…人間同士のやりとりにこそ真実があるのです」

と語っていました(プログラムの過去インタビュー再掲載)。

ミラーの演出は、この新国立劇場での定番になっていて何度も繰り返し採用されていたのですが、どうも今回の上演が最大級の成功を収めたようです。そのことの要因が何なのかは、これまた私には不明なのですが、とにかく素晴らしく活き活きとしていて観るものをわくわくさえる傑作上演だったことは確かです。客席は大騒ぎでした。

ですから歌手も、いちいち個別に言及するのも無意味に感じるほど素晴らしかったとしか言いようがありません。ひとりひとりの歌唱や容姿、演技をあげて言うことより、そのアンサンブルの素晴らしさを褒め称えたいと思うのです。あえて言えば、あれだけの演技上のアンサンブルとアイデアを仕上げた舞台監督、演技指導にブラボー!

もうひとつだけ、特筆したいのはオーケストラ。

今回のピットは、いつもの東響なのですが、とにもかくにも腰が抜けるほど驚喜する思いがしました。緩急や強弱のコントラストが素晴らしく、音にスピードがある。特に木管のアンサンブルが素晴らしく、ソロも単に上手下手ということを超えて舞台上の歌手たちと対話するかのように豊かに「演技」する――そのことに驚喜したのです。器楽と歌唱の対話がこの上なく楽しかった。指揮のコッラード・ロヴァリースは見たところ、実に淡々と指示するだけに見えましたが、それだけオーケストラに信頼を置いていたのでしょう。日本の歌劇場のオーケストラがこんな風に本場の名門歌劇場を上回る演奏をしてくれるなんて!

早くも、今年のマイ・ベスト間違い無しと思わせる体験となりました。

新国立劇場

ヴェルディ 「ファルスタッフ」

2023年2月18日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階4列12番)

【指 揮】コッラード・ロヴァーリス

【演 出】ジョナサン・ミラー

【美 術・衣 裳】イザベラ・バイウォーター

【再演演出】三浦 安浩

【照 明】ペーター・ペッディニック

【舞台監督】高橋 尚史

【プロンプター】飯坂 純

【演出助手】上原 真希/根岸 幸

【ファルスタッフ】ニコラ・アライモ

【フォード】ホルヘ・エスピーノ

【フェントン】村上公太

【医師カイウス】青地英幸

【バルドルフォ】糸賀修平

【ピストーラ】久保田真澄

【フォード夫人アリーチェ】ロベルタ・マンテーニャ

【ナンネッタ】三宅理恵

【クイックリー夫人】マリアンナ・ピッツォラート

【ページ夫人メグ】脇園 彩

【合 唱】新国立劇場合唱団

【合唱指揮】三澤洋史

【管弦楽】東京交響楽団

「愚者の階梯」(松井今朝子 著)読了 [読書]

松井今朝子の歌舞伎ミステリー最新作。

歌舞伎といっても、時代は戦前の昭和。生活感覚も現代人に身近で共通する部分が多い。近現代の歴史小説とミステリー仕立てとが相互作用で、日常的なリアリティを互いに高めあっていて、先へ先へとよどみなく読み進むことができる。

舞台は、いよいよ日本が戦争へと突き進む昭和10年のこと。その年に、満州国皇帝が日本に招かれ大歓待を受け、歌舞伎座で奉迎式典が催される。同じ年、憲法学者の美濃部達吉の学説が、前年に起こった国体明徴運動の攻撃の的となり貴族院議員の座を追われる。いわゆる「天皇機関説事件」である。

歌舞伎座といえば、今でこそ伝統演劇「歌舞伎」の確固たる殿堂だけれど、実のところは松竹という関西から東京に進出してきた民間興行会社の所有。大方の歌舞伎役者もそこに属している。そこに至るまでには紆余曲折がある。焼失再建途上にあった歌舞伎座は、建物躯体が完成したところで関東大震災によって再び灰燼に帰する。復興した豪華な施設は東京の新名所となるが、明治座や新富座など他の劇場の経営を圧迫する。昭和6年にこれらが合併して松竹興行株式会社となる。

この時代は、第一次大戦後の好景気、震災、その復興景気も間もなく世界大恐慌に見舞われるという激しい経済変動のなかで経営の浮沈が大きかった。破産、首切り、減俸などが広がり、労働争議や小作争議が頻発し、共産主義などの左翼思想に染まった労働運動も活発で、ストライキも頻発する。

歌舞伎界も例外ではなく、劇場従業員も含めた人員淘汰と減俸で、幹部俳優も含めて、下々に至るまで不安と動揺を与えた。こうした動きと呼応するように、中村翫右衛門や、一時、松竹を飛び出した二代目・猿之助のように、旧態依然とした歌舞伎の因習に反発して、新しい演劇運動に身を投ずる俳優たちもいた。この頃に設立された前進座もそのひとつだった。

歌舞伎界や新演劇運動と密接な関係にあったのが映画界。映画俳優は、歌舞伎出身やその縁者たちであり、新演劇運動のかたわらに映画俳優に身を投じたものが多い。時代は、ちょうど無声映画からトーキー映画への変遷期で、廃業の憂き目にさらされたのが活動弁士だ。日本には浄瑠璃など話芸の伝統があったから、こうした活弁士たちも伝統演劇とは親密な縁があった。

こうした時代の歴史とフィクションを巧みに虚実取り混ぜながら、三人の連続不審死をめぐって疑惑の謎解きが進行する。

『天皇機関説の排撃で憲法の解釈が改められた今年、ひょっとしたら日本は踏み板から一段足を滑らせたようなものなのかもしれない。そしてさらに一段、また一段と階梯を転がり落ちて、奈落に沈んでしまう日もそう遠くはないのではないか…』

そう主人公は感慨にふける。「愚者の階梯」との標題は、そのことを指しているようだ。

ミステリー解決の後10年、その感慨が予言したかのように、日本は、誰が企図し、誰が命令したのか、実行者はその確信もないままに、一段、一段と足を滑らせていくように自滅戦争の奈落に落ちていった。

その壊滅について、犯人らしい犯人が見当たらない。誰も責任の自覚もないし、誰も自分が主犯だと思っていない。誰もがただただ悔悟改悛の念にかられるだけなのだ。

「愚者の階梯」

松井今朝子 著

集英社

2022年9月10日 新刊

歌舞伎といっても、時代は戦前の昭和。生活感覚も現代人に身近で共通する部分が多い。近現代の歴史小説とミステリー仕立てとが相互作用で、日常的なリアリティを互いに高めあっていて、先へ先へとよどみなく読み進むことができる。

舞台は、いよいよ日本が戦争へと突き進む昭和10年のこと。その年に、満州国皇帝が日本に招かれ大歓待を受け、歌舞伎座で奉迎式典が催される。同じ年、憲法学者の美濃部達吉の学説が、前年に起こった国体明徴運動の攻撃の的となり貴族院議員の座を追われる。いわゆる「天皇機関説事件」である。

歌舞伎座といえば、今でこそ伝統演劇「歌舞伎」の確固たる殿堂だけれど、実のところは松竹という関西から東京に進出してきた民間興行会社の所有。大方の歌舞伎役者もそこに属している。そこに至るまでには紆余曲折がある。焼失再建途上にあった歌舞伎座は、建物躯体が完成したところで関東大震災によって再び灰燼に帰する。復興した豪華な施設は東京の新名所となるが、明治座や新富座など他の劇場の経営を圧迫する。昭和6年にこれらが合併して松竹興行株式会社となる。

この時代は、第一次大戦後の好景気、震災、その復興景気も間もなく世界大恐慌に見舞われるという激しい経済変動のなかで経営の浮沈が大きかった。破産、首切り、減俸などが広がり、労働争議や小作争議が頻発し、共産主義などの左翼思想に染まった労働運動も活発で、ストライキも頻発する。

歌舞伎界も例外ではなく、劇場従業員も含めた人員淘汰と減俸で、幹部俳優も含めて、下々に至るまで不安と動揺を与えた。こうした動きと呼応するように、中村翫右衛門や、一時、松竹を飛び出した二代目・猿之助のように、旧態依然とした歌舞伎の因習に反発して、新しい演劇運動に身を投ずる俳優たちもいた。この頃に設立された前進座もそのひとつだった。

歌舞伎界や新演劇運動と密接な関係にあったのが映画界。映画俳優は、歌舞伎出身やその縁者たちであり、新演劇運動のかたわらに映画俳優に身を投じたものが多い。時代は、ちょうど無声映画からトーキー映画への変遷期で、廃業の憂き目にさらされたのが活動弁士だ。日本には浄瑠璃など話芸の伝統があったから、こうした活弁士たちも伝統演劇とは親密な縁があった。

こうした時代の歴史とフィクションを巧みに虚実取り混ぜながら、三人の連続不審死をめぐって疑惑の謎解きが進行する。

『天皇機関説の排撃で憲法の解釈が改められた今年、ひょっとしたら日本は踏み板から一段足を滑らせたようなものなのかもしれない。そしてさらに一段、また一段と階梯を転がり落ちて、奈落に沈んでしまう日もそう遠くはないのではないか…』

そう主人公は感慨にふける。「愚者の階梯」との標題は、そのことを指しているようだ。

ミステリー解決の後10年、その感慨が予言したかのように、日本は、誰が企図し、誰が命令したのか、実行者はその確信もないままに、一段、一段と足を滑らせていくように自滅戦争の奈落に落ちていった。

その壊滅について、犯人らしい犯人が見当たらない。誰も責任の自覚もないし、誰も自分が主犯だと思っていない。誰もがただただ悔悟改悛の念にかられるだけなのだ。

「愚者の階梯」

松井今朝子 著

集英社

2022年9月10日 新刊

タグ:松井今朝子

「ピアノ・デュオの極み」 (芸劇ブランチコンサート) [コンサート]

なかなか聴く機会の少ない2台のピアノデュオ。ステージには2台のピアノ差し向かいに置かれていて、右手鍵盤・手前のピアノの上蓋は外されています。

ちょうど2年前には若手の入江一雄さんとのデュオでしたが、今回は、同じ桐朋学園大学でともに教鞭をとる同僚の有吉亮治さん。前回のように、デュオは苦手だとかそんな言い訳もなくずいぶんとリラックスした雰囲気なのは、互いにとても気心が知れた仲だからということでしょうか。

最近でこそ聴く機会が増えてきましたが、今回改めてステージ上の2台連弾を聴いてみると、ふたりのそれぞれのパートがずいぶんとはっきりと分離して聴き取れるのが意外なほどでした。ほとんどユニゾンで始まるモーツァルトですが、すぐに二人で愉快そうに掛け合いが始まります。早いパッセージと基音の連打のタッチの引き分けもそれぞれにあるのですが、二人のタッチの個性のようなものも感じ取れて楽しさも増します。清水さんはとてもクリーンな透明感が魅力、有吉さんは暖かみがあってスラーのつながりがとてもまろやか。

二曲目は、有吉さんの独奏でブラームスの間奏曲。

晩年にはピアノ独奏曲ばかりを書いたブラームスですが、その中でもとびきり優しく感情を抑えた静謐さのなかに慈愛に満ちあふれた曲集です。「きれいな音」を連発していた清水さんの紹介の通りで有吉さんの音色はほんとうにピュア。弾き手のいない蓋が外されたピアノが共鳴しているのでしょうか、心優しいぬくもりを感じさせます。2台ピアノの音の魅力の秘密をちょっとだけ垣間見たような気もしました。

三曲目は、ハイドンヴァリエーション。

オーケストラ版も魅力ですが、先に完成したのはこの2台連弾版で、もちろんスケッチとしての性格もあるのでしょうが、こちらが本家本元。このピアノ連弾版はCD時代になってからいくつもの演奏が聴けるようになりましたが、生演奏はたぶん今回が初体験。お二人の演奏は、融け込むようなアンサンブルが引き立ち、闊達な変奏が続くのにもかかわらずとても耳に心地よい。和声的な部分と対位法的な部分が錯綜前後しますが、やはり、ここでも2つのパートの聞き分けの魅力があって楽しいのです。まったく同じ楽器から様々な色彩とテンペラメントを編み出していく、そういう楽器手法の魅力を感じて心が華やぎます。ゴッホが毛糸玉をキャンバスの手元に置いて、様々な色合わせを確認しながら、色絵の具を隣り合わせたり塗り重ねたりして画いていたというエピソードを思い出しました。

とても素敵な2台ピアノのデュオでした。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第40回「ピアノ・デュオの極み」

2023年2月15日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列18番)

モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448

清水 和音(Pf) 有吉亮治(Pf)

ブラームス:3つの間奏曲 op.117

有吉亮治(Pf)

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 op.56b

有吉亮治(Pf) 清水 和音(Pf)

ちょうど2年前には若手の入江一雄さんとのデュオでしたが、今回は、同じ桐朋学園大学でともに教鞭をとる同僚の有吉亮治さん。前回のように、デュオは苦手だとかそんな言い訳もなくずいぶんとリラックスした雰囲気なのは、互いにとても気心が知れた仲だからということでしょうか。

最近でこそ聴く機会が増えてきましたが、今回改めてステージ上の2台連弾を聴いてみると、ふたりのそれぞれのパートがずいぶんとはっきりと分離して聴き取れるのが意外なほどでした。ほとんどユニゾンで始まるモーツァルトですが、すぐに二人で愉快そうに掛け合いが始まります。早いパッセージと基音の連打のタッチの引き分けもそれぞれにあるのですが、二人のタッチの個性のようなものも感じ取れて楽しさも増します。清水さんはとてもクリーンな透明感が魅力、有吉さんは暖かみがあってスラーのつながりがとてもまろやか。

二曲目は、有吉さんの独奏でブラームスの間奏曲。

晩年にはピアノ独奏曲ばかりを書いたブラームスですが、その中でもとびきり優しく感情を抑えた静謐さのなかに慈愛に満ちあふれた曲集です。「きれいな音」を連発していた清水さんの紹介の通りで有吉さんの音色はほんとうにピュア。弾き手のいない蓋が外されたピアノが共鳴しているのでしょうか、心優しいぬくもりを感じさせます。2台ピアノの音の魅力の秘密をちょっとだけ垣間見たような気もしました。

三曲目は、ハイドンヴァリエーション。

オーケストラ版も魅力ですが、先に完成したのはこの2台連弾版で、もちろんスケッチとしての性格もあるのでしょうが、こちらが本家本元。このピアノ連弾版はCD時代になってからいくつもの演奏が聴けるようになりましたが、生演奏はたぶん今回が初体験。お二人の演奏は、融け込むようなアンサンブルが引き立ち、闊達な変奏が続くのにもかかわらずとても耳に心地よい。和声的な部分と対位法的な部分が錯綜前後しますが、やはり、ここでも2つのパートの聞き分けの魅力があって楽しいのです。まったく同じ楽器から様々な色彩とテンペラメントを編み出していく、そういう楽器手法の魅力を感じて心が華やぎます。ゴッホが毛糸玉をキャンバスの手元に置いて、様々な色合わせを確認しながら、色絵の具を隣り合わせたり塗り重ねたりして画いていたというエピソードを思い出しました。

とても素敵な2台ピアノのデュオでした。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第40回「ピアノ・デュオの極み」

2023年2月15日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列18番)

モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448

清水 和音(Pf) 有吉亮治(Pf)

ブラームス:3つの間奏曲 op.117

有吉亮治(Pf)

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 op.56b

有吉亮治(Pf) 清水 和音(Pf)

タグ:芸劇ブランチコンサート 清水和音

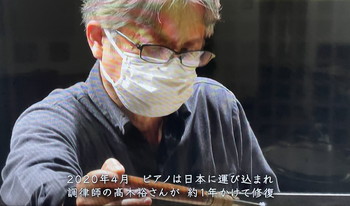

ラフマニノフが愛したピアノ [オーディオ]

メジューエヴァのラフマニノフ作品集。

先日のNHKBS「クラシック倶楽部」にすっかり魅せられしまいました。

その演奏の素晴らしいこと。TV音声ですがピアノの音も素晴らしい。

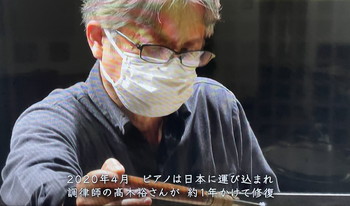

使っている楽器は、《ラフマニノフが愛したピアノ》。

画面を見ると、傷だらけ。鍵盤を覆わんばかりの大きな手を持ったラフマニノフの爪がぶつかって引っ掻いた痕なんだとか。

その楽器は、アメリカの倉庫で長期間保管されていて、虫食いやひび割れで演奏できない状態。2020年4月 ピアノは日本に運び込まれ、調律師の高木祐さんが 約1年かけて修復。1つ1つの部品が修理され よみがえった。そして、ラフマニノフが弾いていた当時の音を響かせる。

メジューエヴァさんは、こう言っています。

『ラフマニノフのタッチを覚えている楽器

古い楽器なので調子が(定まらない)

時間と共に様々な音色を出してくれるすばらしい楽器だと思う』

これを見てたまらずCDを買いました(正確にはe-onkyoからDL)。

プログラムもほぼ同じなのでライブかと思ったら、これはれっきとしたセッション録音。収録場所も違います。そして肝心のピアノなのですが、残念ながらこれも違う。とはいっても、こちらの楽器も、あのピアノ(1932年製)と同じニューヨークスタインウェイCD135(1925年製)。むしろ、こちらのほうが目鼻立ちがよりはっきりしている。

メジューエヴァさんは、日本の宝もののようなピアニスト。その真正のロシアンピアニズムにいつも魂を奪われる。ラフマニノフを堪能しました。

先日のNHKBS「クラシック倶楽部」にすっかり魅せられしまいました。

その演奏の素晴らしいこと。TV音声ですがピアノの音も素晴らしい。

使っている楽器は、《ラフマニノフが愛したピアノ》。

画面を見ると、傷だらけ。鍵盤を覆わんばかりの大きな手を持ったラフマニノフの爪がぶつかって引っ掻いた痕なんだとか。

その楽器は、アメリカの倉庫で長期間保管されていて、虫食いやひび割れで演奏できない状態。2020年4月 ピアノは日本に運び込まれ、調律師の高木祐さんが 約1年かけて修復。1つ1つの部品が修理され よみがえった。そして、ラフマニノフが弾いていた当時の音を響かせる。

メジューエヴァさんは、こう言っています。

『ラフマニノフのタッチを覚えている楽器

古い楽器なので調子が(定まらない)

時間と共に様々な音色を出してくれるすばらしい楽器だと思う』

これを見てたまらずCDを買いました(正確にはe-onkyoからDL)。

プログラムもほぼ同じなのでライブかと思ったら、これはれっきとしたセッション録音。収録場所も違います。そして肝心のピアノなのですが、残念ながらこれも違う。とはいっても、こちらの楽器も、あのピアノ(1932年製)と同じニューヨークスタインウェイCD135(1925年製)。むしろ、こちらのほうが目鼻立ちがよりはっきりしている。

メジューエヴァさんは、日本の宝もののようなピアニスト。その真正のロシアンピアニズムにいつも魂を奪われる。ラフマニノフを堪能しました。

「クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇」(ケイシー・ミシェル 著)読了 [読書]

「クレプトクラシー」とは「泥棒政治」のこと。権力者や政治エリートが国庫や国民から膨大な富を盗み取り私服を肥やす。汚職による横領収奪や賄賂などで得た違法の金を「洗浄」して合法的な資産に変えようとする。

本書の主役は、主にふたり。

まずは、アフリカの小国・赤道ギニアの独裁者の息子。この小国に、たまたま産出する石油利権をこの親子が独り占めする。おかげでアフリカでも一二を争うGDPを誇るこの国の国民はアフリカでも最貧の生活を強いられる。その息子は、王子を自認して放蕩三昧。父親に統制能力を認めさせるために、ついにはマイケル・ジャクソンの遺品を支配するコレクターになることを思いつく…という倒錯した人物。

この狂気的な驕奢ぶりにはいささかうんざりさせられる。しかも、アメリカ人にありがちな過剰で饒舌で、醜悪で不快な叙述が延々と繰り返される。不正な金が、アメリカに流れ込み「洗浄」され安全に隠匿される。今やアメリカこそが世界最大の課税回避のオフショア市場だということには驚くが、これがアメリカの主導する貪欲資本主義が招いたことと思えば、他人の行状をとやかくいうことに何の意味があるのかと辟易する。

ところが、ふたりめの主役、ウクライナのオリガルヒの登場に至って、少々、話の様相が変わってくる。オリガルヒとは、ロシアをはじめとする旧ソ連圏諸国の経済崩壊と産業民営化のどさくさからのし上がった新興財閥のこと。その国富簒奪の資金もやはり米国オフショア市場になだれ込む。

資金洗浄のテクニックの次第がようやく飲み込めてくる。それは、要するにアメリカの法規制のあちこちに穿たれた《匿名性》の穴のことなのだ。

過疎や産業衰退に苦しむ中西部やラストベルトのコミュニティが、あれこれと優遇や特例、特権をもうけてこうした資金の流入をはかる。それは地域銀行などの金融にとどまらずやがて不動産業界にも及ぶ。不動産こそは《匿名性》の巣窟なのだ。単に放蕩息子の御殿の購入にとどまらない。それは、クリーブランドの中心に買い手もなく取り残された高層オフィスビルや、オハイオの陳腐化した製鉄所やイリノイの片田舎に半ば廃屋と化したモトローラの巨大な携帯電話工場にも及ぶ。

買い手がついた一瞬は、地域経済の活性化や衰退産業の復活に結びつくかと地域社会は色めき立つが、実のところオーナーは無為のままに放置、あるいはコスト削減を強いて収奪を進め、仲間内の転売を繰り返し表面的な価格維持をはかる。最後には廃墟となっても土地という残存価値は残る。こうしたクレプトクラシーは、むしろ、地域経済を廃墟へと追いやるのだ。

問題は、それだけにとどまらない。こうしたクレプトクラシーの不動産売買で巨額な利益を得て大統領にまでのし上がったのが他ならぬトランプというわけだ。不正にまみれ、実利のためには手段を選ばぬ悪党どもは、アメリカの民主主義政治そのものをも蝕んでいく。

ここにきてようやく著者の意図が飲み込めてくる。

専制主義国家との戦いは、かつての東西冷戦のようなイデオロギー対立ではない。専制主義は、絶対的な不正腐敗のうえに成り立っている。現代の反米活動や反民主主義的政権は、共産主義のような非合理的で偏狭なイデオロギーやファシズムのようなゆがんだ思想に根ざしているわけではない。それらはいずれも貪欲を基盤としている。「武器化された腐敗」は、国外において悪意ある活動を定着させ、拡大し、強化させている収奪政治である。その腐敗は民主主義国家に侵入し、それを内側から腐らせていく。

著者は、そういうことに警鐘乱打する。

幸か不幸か、今の日本は外資の恩恵に与ることもないしマネーロンダリングの草刈り場とはなっていない。外国人の不動産取得も、主に中国人を対象に安全保障の文脈だけで部分的に語られているだけだ。果たして、そういう「清貧」がこのまま続くと思っていてよいのだろうか。

クレプトクラシー

資金洗浄の巨大な闇

世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ

ケイシー・ミシェル (著)

秋山 勝 (訳)

草思社

本書の主役は、主にふたり。

まずは、アフリカの小国・赤道ギニアの独裁者の息子。この小国に、たまたま産出する石油利権をこの親子が独り占めする。おかげでアフリカでも一二を争うGDPを誇るこの国の国民はアフリカでも最貧の生活を強いられる。その息子は、王子を自認して放蕩三昧。父親に統制能力を認めさせるために、ついにはマイケル・ジャクソンの遺品を支配するコレクターになることを思いつく…という倒錯した人物。

この狂気的な驕奢ぶりにはいささかうんざりさせられる。しかも、アメリカ人にありがちな過剰で饒舌で、醜悪で不快な叙述が延々と繰り返される。不正な金が、アメリカに流れ込み「洗浄」され安全に隠匿される。今やアメリカこそが世界最大の課税回避のオフショア市場だということには驚くが、これがアメリカの主導する貪欲資本主義が招いたことと思えば、他人の行状をとやかくいうことに何の意味があるのかと辟易する。

ところが、ふたりめの主役、ウクライナのオリガルヒの登場に至って、少々、話の様相が変わってくる。オリガルヒとは、ロシアをはじめとする旧ソ連圏諸国の経済崩壊と産業民営化のどさくさからのし上がった新興財閥のこと。その国富簒奪の資金もやはり米国オフショア市場になだれ込む。

資金洗浄のテクニックの次第がようやく飲み込めてくる。それは、要するにアメリカの法規制のあちこちに穿たれた《匿名性》の穴のことなのだ。

過疎や産業衰退に苦しむ中西部やラストベルトのコミュニティが、あれこれと優遇や特例、特権をもうけてこうした資金の流入をはかる。それは地域銀行などの金融にとどまらずやがて不動産業界にも及ぶ。不動産こそは《匿名性》の巣窟なのだ。単に放蕩息子の御殿の購入にとどまらない。それは、クリーブランドの中心に買い手もなく取り残された高層オフィスビルや、オハイオの陳腐化した製鉄所やイリノイの片田舎に半ば廃屋と化したモトローラの巨大な携帯電話工場にも及ぶ。

買い手がついた一瞬は、地域経済の活性化や衰退産業の復活に結びつくかと地域社会は色めき立つが、実のところオーナーは無為のままに放置、あるいはコスト削減を強いて収奪を進め、仲間内の転売を繰り返し表面的な価格維持をはかる。最後には廃墟となっても土地という残存価値は残る。こうしたクレプトクラシーは、むしろ、地域経済を廃墟へと追いやるのだ。

問題は、それだけにとどまらない。こうしたクレプトクラシーの不動産売買で巨額な利益を得て大統領にまでのし上がったのが他ならぬトランプというわけだ。不正にまみれ、実利のためには手段を選ばぬ悪党どもは、アメリカの民主主義政治そのものをも蝕んでいく。

ここにきてようやく著者の意図が飲み込めてくる。

専制主義国家との戦いは、かつての東西冷戦のようなイデオロギー対立ではない。専制主義は、絶対的な不正腐敗のうえに成り立っている。現代の反米活動や反民主主義的政権は、共産主義のような非合理的で偏狭なイデオロギーやファシズムのようなゆがんだ思想に根ざしているわけではない。それらはいずれも貪欲を基盤としている。「武器化された腐敗」は、国外において悪意ある活動を定着させ、拡大し、強化させている収奪政治である。その腐敗は民主主義国家に侵入し、それを内側から腐らせていく。

著者は、そういうことに警鐘乱打する。

幸か不幸か、今の日本は外資の恩恵に与ることもないしマネーロンダリングの草刈り場とはなっていない。外国人の不動産取得も、主に中国人を対象に安全保障の文脈だけで部分的に語られているだけだ。果たして、そういう「清貧」がこのまま続くと思っていてよいのだろうか。

クレプトクラシー

資金洗浄の巨大な闇

世界最大のマネーロンダリング天国アメリカ

ケイシー・ミシェル (著)

秋山 勝 (訳)

草思社

パリからの風 春が立つ (紀尾井ホール管弦楽団定期) [コンサート]

こんなふうにフランスを感じるなんて思いもよりませんでした。

前日の雪は一転して、外堀の堤には青空が広がり2月とは思えないような陽気があふれています。そのせいなのか、まさにパリからの爽やかな風に立春大吉。

指揮者は、紀尾井ホール管初登場のパスカルは、南フランスの出身。そしてショスタコーヴィチで鮮やかなソロを聴かせてくれたアルトシュテットは、ハイデルベルク出身のフランス系。そんなふたりに二十世紀に芸術の都として花開いたパリの馥郁とした風を感じてしまうのです。

コンサートの白眉は、やはり、ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲。

スターリンの大粛正時代を生き抜いてきたショスタコーヴィチは、旧・ソ連(ロシア)の囲いもののような生涯を送ったけれど、若い頃から西欧の進歩的な音楽を貪欲に吸収していました。多くのピアニストや作曲家が活躍したパリにも憧れていたに違いありません。

スターリンの没後の雪解けで、そのカーテンが一陣の風でさっと開いたような時期の音楽。そんな前向きさと、うっ屈した環境のなかで身につけたシンプルな楽想とわくわくさせるような超絶技巧が、この曲には満載。第一楽章は、春爛漫の小径を早足で歩む行進曲のようだし、第二楽章は春ののどけさをかみしめるような安逸と恍惚のひととき。間奏曲ふうの第三楽章のカデンツァで聴かせる超高音に至るソロの超絶技巧は壮絶。そこでため込まれた緊張と期待が終楽章で一気にはじけ飛ぶ。こんなに気持ちをもっていかれる曲だったなんて、今まで思ってもみなかった。

アルトシュテットの音色は、とてもレンジが広く自在。冒頭ではとても深みのある雄渾な音色にはっとさせられたのですが、次第に色彩の振幅の大きさに心が躍らされていく。アンコールでのバッハは、さながらガット弦を弾いているかのような質感と古めかしい舞曲のステップが軽やか。実際、エンドピンを引き込んでバロックチェロのように膝にはさんで弾いています。ピリオド楽器と奏法を極めて、モダンとを行き来するというのは最近のトップアーティストの大きな潮流になっているようですが、そこにこのチェリストの創造の未来が開けているように感じます。外見的な人気に埋没せずに大きく成長してほしい。

最後のベートーヴェンも堪能しました。「北欧神話の巨人にはさまれてギリシャ乙女」なんていうステレオタイプにはまらない、優美軽快かつ活気にあふれた音楽。やっぱりこれもまさに春が立つという音楽。マロニエの花咲くパリの並木道に飛び出していくというたとえはあまりに俗っぽいかもしれませんが、霧がよどむような序奏の暗がりが、ぱあーっと晴れた陽光のなかにはじけて飛び出していく気分は、まさにアレグロ・ヴィヴァーチェ。

絶賛しておきたいのは、紀尾井ホール管の木管パート。

縦横に大活躍だったホルンの日橋さんはもちろん格別。全曲にわたって印象的だったのは、ファゴットの河村幹子さん。岩佐雅美さんとともに低域のステップが陽気で軽快で、アンサンブルのハーモニーを美しく下から支えていた。ベートーヴェンでは一本だけで加わったフルートの上野博昭さんも線がとても綺麗。オーケストラの顔ぶれも徐々に若くなっています。そういえばティンパニの川瀬達也さんもショスタコーヴィチでの一撃がとてもかっこよかった。

反面、前半、ちょっと影が薄かったのが弦楽器パート。最初のフォーレはまとまりが悪くて木管パートに完全に主役をゆずった感じ。本来、このオーケストラは弦楽器が自慢。あえて苦言を呈すれば、コンマスの千々岩さんは解釈上のリーダーシップに若干欠けるところがあります。もちろん、最後のベートーヴェンでがぜん汚名返上・名誉挽回の素晴らしい大活躍でしたが。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第133回定期演奏会

2023年2月11日(土) 14:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 2列13番)

マクシム・パスカル 指揮

二コラ・アルトシュテット チェロ

千々岩英一 コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

フォーレ:組曲《マスクとベルガマスク》op.112 + パヴァーヌ op.50

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番変ホ長調 op.107

(アンコール)

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調BWV1007より第4曲サラバンド

ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 op.60

前日の雪は一転して、外堀の堤には青空が広がり2月とは思えないような陽気があふれています。そのせいなのか、まさにパリからの爽やかな風に立春大吉。

指揮者は、紀尾井ホール管初登場のパスカルは、南フランスの出身。そしてショスタコーヴィチで鮮やかなソロを聴かせてくれたアルトシュテットは、ハイデルベルク出身のフランス系。そんなふたりに二十世紀に芸術の都として花開いたパリの馥郁とした風を感じてしまうのです。

コンサートの白眉は、やはり、ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲。

スターリンの大粛正時代を生き抜いてきたショスタコーヴィチは、旧・ソ連(ロシア)の囲いもののような生涯を送ったけれど、若い頃から西欧の進歩的な音楽を貪欲に吸収していました。多くのピアニストや作曲家が活躍したパリにも憧れていたに違いありません。

スターリンの没後の雪解けで、そのカーテンが一陣の風でさっと開いたような時期の音楽。そんな前向きさと、うっ屈した環境のなかで身につけたシンプルな楽想とわくわくさせるような超絶技巧が、この曲には満載。第一楽章は、春爛漫の小径を早足で歩む行進曲のようだし、第二楽章は春ののどけさをかみしめるような安逸と恍惚のひととき。間奏曲ふうの第三楽章のカデンツァで聴かせる超高音に至るソロの超絶技巧は壮絶。そこでため込まれた緊張と期待が終楽章で一気にはじけ飛ぶ。こんなに気持ちをもっていかれる曲だったなんて、今まで思ってもみなかった。

アルトシュテットの音色は、とてもレンジが広く自在。冒頭ではとても深みのある雄渾な音色にはっとさせられたのですが、次第に色彩の振幅の大きさに心が躍らされていく。アンコールでのバッハは、さながらガット弦を弾いているかのような質感と古めかしい舞曲のステップが軽やか。実際、エンドピンを引き込んでバロックチェロのように膝にはさんで弾いています。ピリオド楽器と奏法を極めて、モダンとを行き来するというのは最近のトップアーティストの大きな潮流になっているようですが、そこにこのチェリストの創造の未来が開けているように感じます。外見的な人気に埋没せずに大きく成長してほしい。

最後のベートーヴェンも堪能しました。「北欧神話の巨人にはさまれてギリシャ乙女」なんていうステレオタイプにはまらない、優美軽快かつ活気にあふれた音楽。やっぱりこれもまさに春が立つという音楽。マロニエの花咲くパリの並木道に飛び出していくというたとえはあまりに俗っぽいかもしれませんが、霧がよどむような序奏の暗がりが、ぱあーっと晴れた陽光のなかにはじけて飛び出していく気分は、まさにアレグロ・ヴィヴァーチェ。

絶賛しておきたいのは、紀尾井ホール管の木管パート。

縦横に大活躍だったホルンの日橋さんはもちろん格別。全曲にわたって印象的だったのは、ファゴットの河村幹子さん。岩佐雅美さんとともに低域のステップが陽気で軽快で、アンサンブルのハーモニーを美しく下から支えていた。ベートーヴェンでは一本だけで加わったフルートの上野博昭さんも線がとても綺麗。オーケストラの顔ぶれも徐々に若くなっています。そういえばティンパニの川瀬達也さんもショスタコーヴィチでの一撃がとてもかっこよかった。

反面、前半、ちょっと影が薄かったのが弦楽器パート。最初のフォーレはまとまりが悪くて木管パートに完全に主役をゆずった感じ。本来、このオーケストラは弦楽器が自慢。あえて苦言を呈すれば、コンマスの千々岩さんは解釈上のリーダーシップに若干欠けるところがあります。もちろん、最後のベートーヴェンでがぜん汚名返上・名誉挽回の素晴らしい大活躍でしたが。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第133回定期演奏会

2023年2月11日(土) 14:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 2列13番)

マクシム・パスカル 指揮

二コラ・アルトシュテット チェロ

千々岩英一 コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

フォーレ:組曲《マスクとベルガマスク》op.112 + パヴァーヌ op.50

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番変ホ長調 op.107

(アンコール)

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調BWV1007より第4曲サラバンド

ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 op.60

情熱のメンデルスゾーン (葵トリオ@紀尾井レジデント・シリーズ) [コンサート]

3年にわたり1年に1回の演奏をじっくりと聴かせるという「紀尾井レジデント・シリーズ」。

葵トリオは、シューマンの3つのピアノ・トリオを1曲ずつ配して構成しています。そのシリーズ第2回。

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人がそれぞれに自由にやりたいことをしていること。みっしりとした全体造形が基本にあって、しかも、三人がそれぞれに違った文様を描くようなところ、お互いに他をちっとも縛らずに語り合う面白さがあります。

第1回では、現代曲でいきなりそのアンサンブルの精密さと細部の紋様の重なり合う波紋を見せつけて度肝を抜かれましたが、今回は、テーマであるシューマンをプログラム第1曲目に持ってくるということで意表をつかれました。

2曲目は、何とショパン。

古典的で直截、平明で楽器間の均衡のとれたシューマンの2番に対して、ショパンは、まるでピアノ協奏曲の室内楽版。ひときわ個性的でマイペースの秋元さんが縦横無尽にショパンのロマンチシズムを弾きまくる。協奏曲とは違って、他の奏者がステージの前縁にあるという違いはあっても、明らかに主役はピアノ。点と点をつないでいくピアノにはどうしても足らないテヌートやハーモニーの厚みをヴァイオリンとチェロが華麗なペルシャ絨毯のように敷き詰めていく。そこがシューマンとまるで違うのに、立ち上っていくロマンチックな多幸感はまったく同質的。そこにまた度肝を抜かれる思いがします。

最後に、ピアノ・トリオというジャンルの数少ないとびきりの名曲を持ってきてコンサートを大いに盛り上げるというのが、どうやらこのグループの企みらしい。

そのメンデルスゾーンが半端なかった。

メンデルスゾーンといえば、流麗優美で心地よく聴きやすいけれど、どこか予定調和。柔和に溶け込むようなアンサンブルに徹すればどこかBGM的で、逆に思い入れたっぷりに演奏すれば「らしくない」…ということになりがち。ところが、葵トリオにかかるととんでもなく情熱的なロマンチシズムが炸裂する。シューマンもショパンも、そして、メンデルスゾーンも同じロマン主義全盛の時代をともに生き、同じ土地を行き来したという実感がたっぷりとわいてきます。

そして、シューマン好きな文学青年も、ショパンが好きな多感な少女も、そして、ちょっと控えめでひとり夢見るようなメンデルスゾーン好きのお嬢さんも、みんなこぞってエミリー・ブロンテの「嵐が丘」を読もうよ!…みたいな演奏。

ほんとうに楽しみな三人の演奏。次に聴く機会が待ち遠しい。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第2回)

2023年2月3日(金) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 7列12番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調 op.80

ショパン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.8

メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 op.49

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 op.63より

第2楽章「活き活きと、しかし速過ぎずに」

葵トリオは、シューマンの3つのピアノ・トリオを1曲ずつ配して構成しています。そのシリーズ第2回。

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人がそれぞれに自由にやりたいことをしていること。みっしりとした全体造形が基本にあって、しかも、三人がそれぞれに違った文様を描くようなところ、お互いに他をちっとも縛らずに語り合う面白さがあります。

第1回では、現代曲でいきなりそのアンサンブルの精密さと細部の紋様の重なり合う波紋を見せつけて度肝を抜かれましたが、今回は、テーマであるシューマンをプログラム第1曲目に持ってくるということで意表をつかれました。

2曲目は、何とショパン。

古典的で直截、平明で楽器間の均衡のとれたシューマンの2番に対して、ショパンは、まるでピアノ協奏曲の室内楽版。ひときわ個性的でマイペースの秋元さんが縦横無尽にショパンのロマンチシズムを弾きまくる。協奏曲とは違って、他の奏者がステージの前縁にあるという違いはあっても、明らかに主役はピアノ。点と点をつないでいくピアノにはどうしても足らないテヌートやハーモニーの厚みをヴァイオリンとチェロが華麗なペルシャ絨毯のように敷き詰めていく。そこがシューマンとまるで違うのに、立ち上っていくロマンチックな多幸感はまったく同質的。そこにまた度肝を抜かれる思いがします。

最後に、ピアノ・トリオというジャンルの数少ないとびきりの名曲を持ってきてコンサートを大いに盛り上げるというのが、どうやらこのグループの企みらしい。

そのメンデルスゾーンが半端なかった。

メンデルスゾーンといえば、流麗優美で心地よく聴きやすいけれど、どこか予定調和。柔和に溶け込むようなアンサンブルに徹すればどこかBGM的で、逆に思い入れたっぷりに演奏すれば「らしくない」…ということになりがち。ところが、葵トリオにかかるととんでもなく情熱的なロマンチシズムが炸裂する。シューマンもショパンも、そして、メンデルスゾーンも同じロマン主義全盛の時代をともに生き、同じ土地を行き来したという実感がたっぷりとわいてきます。

そして、シューマン好きな文学青年も、ショパンが好きな多感な少女も、そして、ちょっと控えめでひとり夢見るようなメンデルスゾーン好きのお嬢さんも、みんなこぞってエミリー・ブロンテの「嵐が丘」を読もうよ!…みたいな演奏。

ほんとうに楽しみな三人の演奏。次に聴く機会が待ち遠しい。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第2回)

2023年2月3日(金) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 7列12番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調 op.80

ショパン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.8

メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 op.49

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 op.63より

第2楽章「活き活きと、しかし速過ぎずに」