CENYA邸訪問オフ会 [オーディオ]

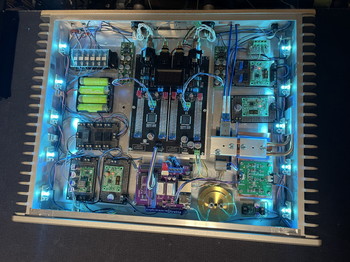

独自の、R2R-DACとDIRETTAをワンボックス化した自作システムの完成ということで聴かせていただきました。

とにかく何でもかんでも自作してしまうすご腕のCENYAさん。スピーカーキャビネットも自作で、AVアンプの多チャンネルを活用して2way+ウーファーというマルチアンプ構成をBTLでドライブ、さらにデジアン内蔵のサブサブウーファー。独自のユニット設置で多指向性を舐め尽くした立体音響は独自の世界。

今回は、NOS、Non-filterのラダー型のR2R-DAC基板を導入した、その完成型のお披露目ということになります。DIRETTAはDST-00の新ヴァージョンのプロトタイプなのだとか。自作はお手の物ということで、このあたりは特権みたいなもの。これをワンボックス化してスイッチひとつで一体的に起動させる。中はぎっしりで、放熱やアース、内部照明などは凝りに凝っていて、凄い。

さらにまだまだ先があって、凝りに凝っているのは、電源供給ユニットとライン。それぞれのユニットに適材適所ということで、低ノイズACアダプターからDC-DCコンバーターから降圧レギュレーターを介して分岐させそれぞれに独立した給電ラインで直接供給。最もキーとなるR2R DACの電源は、どうしても2次バッテリーが最善ということで充電池からダイレクト供給。これには電圧がモニターできるディスプレイまでつけています。もはや、私には詳細は理解を超えています。

さっそく試聴。

とてもクリーンで、微細な音もそのままに繊細極まりない音。クリアとかくっきり系とは断然別世界なのは、ホンモノの超低ノイズだからなのでしょう。音像はむしろソフトで丸みを帯びていて、なおかつスピード感もある。いままで聴いたことのないような音も聞こえてきて、音楽が楽しい。

同行のいたちょうさんは、女性ボーカル鑑定士。

さっそく音色バランスということで、AVアンプでハイとローの調整です。これはけっこう二転三転しました。以前のような極端なボーカル転がしにはならずに、精妙な音色合わせ。結局、ほぼCENYAさんのオリジナル通り。空間情報をどこまで際立たせるか、女性ボーカルとバックスのインストとどう両立させるかの最終戦争。実に微妙極まりない焦点合わせのようなことになってしまいました。

面白いのは、以前のように際立った空間表現はずっと控えめになったということ。冴えわたるような精密な音像分離は鳴りを潜めて、ずっとナチュラルなステージ空間になったのです。聴いていてとても安心感があって、うれしい気分です。やはり、NOSでデジタル信号を素のままにアナログ変換するというR2R-DACの威力なのでしょうか。とにかく自然そのもの。何も足さない何もひかない天然水。

最後に、オペアンプの比較をしました。これが、ちょっとびっくり。

この時点まで、デフォルトはMUSE03。それをMUSE05に交換して聴いてみたというわけです。これは、いたちょうさんともども迷うことなく05に軍配を上げました。あれれ?どうして03だったの?ということに。記憶があまりはっきりしないのですが、以前、聴き較べした時には03の方が好ましいということだったそうです。詳しくないので、03と05と何がどう違うのかは知りませんが、要するに05の方がスペック的に上だということ。やはり上流のスペックが上がると、例えばスルーレートなどは実力通り良いものが良いということになるということでしょうか。音色の濃度や彩度のコントラストなどはがぜん良くなります。

現状では、DIRETTAのバージョンのせいで、プレーヤーソフトをfoober2000を使用せざるを得ないそうです。これはちょっとハンディキャップ。音の鮮度のようなところで、まだまだ上に行けるという感じで、それもすごく楽しみ。

とにかく何でもかんでも自作してしまうすご腕のCENYAさん。スピーカーキャビネットも自作で、AVアンプの多チャンネルを活用して2way+ウーファーというマルチアンプ構成をBTLでドライブ、さらにデジアン内蔵のサブサブウーファー。独自のユニット設置で多指向性を舐め尽くした立体音響は独自の世界。

今回は、NOS、Non-filterのラダー型のR2R-DAC基板を導入した、その完成型のお披露目ということになります。DIRETTAはDST-00の新ヴァージョンのプロトタイプなのだとか。自作はお手の物ということで、このあたりは特権みたいなもの。これをワンボックス化してスイッチひとつで一体的に起動させる。中はぎっしりで、放熱やアース、内部照明などは凝りに凝っていて、凄い。

さらにまだまだ先があって、凝りに凝っているのは、電源供給ユニットとライン。それぞれのユニットに適材適所ということで、低ノイズACアダプターからDC-DCコンバーターから降圧レギュレーターを介して分岐させそれぞれに独立した給電ラインで直接供給。最もキーとなるR2R DACの電源は、どうしても2次バッテリーが最善ということで充電池からダイレクト供給。これには電圧がモニターできるディスプレイまでつけています。もはや、私には詳細は理解を超えています。

さっそく試聴。

とてもクリーンで、微細な音もそのままに繊細極まりない音。クリアとかくっきり系とは断然別世界なのは、ホンモノの超低ノイズだからなのでしょう。音像はむしろソフトで丸みを帯びていて、なおかつスピード感もある。いままで聴いたことのないような音も聞こえてきて、音楽が楽しい。

同行のいたちょうさんは、女性ボーカル鑑定士。

さっそく音色バランスということで、AVアンプでハイとローの調整です。これはけっこう二転三転しました。以前のような極端なボーカル転がしにはならずに、精妙な音色合わせ。結局、ほぼCENYAさんのオリジナル通り。空間情報をどこまで際立たせるか、女性ボーカルとバックスのインストとどう両立させるかの最終戦争。実に微妙極まりない焦点合わせのようなことになってしまいました。

面白いのは、以前のように際立った空間表現はずっと控えめになったということ。冴えわたるような精密な音像分離は鳴りを潜めて、ずっとナチュラルなステージ空間になったのです。聴いていてとても安心感があって、うれしい気分です。やはり、NOSでデジタル信号を素のままにアナログ変換するというR2R-DACの威力なのでしょうか。とにかく自然そのもの。何も足さない何もひかない天然水。

最後に、オペアンプの比較をしました。これが、ちょっとびっくり。

この時点まで、デフォルトはMUSE03。それをMUSE05に交換して聴いてみたというわけです。これは、いたちょうさんともども迷うことなく05に軍配を上げました。あれれ?どうして03だったの?ということに。記憶があまりはっきりしないのですが、以前、聴き較べした時には03の方が好ましいということだったそうです。詳しくないので、03と05と何がどう違うのかは知りませんが、要するに05の方がスペック的に上だということ。やはり上流のスペックが上がると、例えばスルーレートなどは実力通り良いものが良いということになるということでしょうか。音色の濃度や彩度のコントラストなどはがぜん良くなります。

現状では、DIRETTAのバージョンのせいで、プレーヤーソフトをfoober2000を使用せざるを得ないそうです。これはちょっとハンディキャップ。音の鮮度のようなところで、まだまだ上に行けるという感じで、それもすごく楽しみ。

タグ:訪問オフ会

光カートリッジは左右逆相(!) [オーディオ]

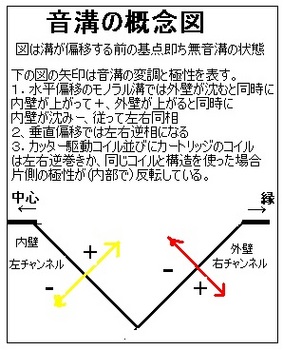

カートリッジは正相で出力されているからふだんは気にすることもない――けれども、最近、一部で話題になっている光カートリッジはこの常識が通じません。

何と、光カートリッジは、音溝のままに右左で逆相のままに出力されています。

そのためにフォノアンプ以降で片chを反転させる必要があります。どうもそのことに多くの人が気づいていない。

光カートリッジ一昨年来、何回か聴く機会がありましたが、正直申し上げてどうもしっくりきません。

ひと言で言ってしまえば、左右の位相が微妙に合っていないようなのです。

音が平板で、響きが拡がらず、音像がスピーカーの間に限られてしまう。ポップ・ロックなどのマルチで別録りし、ダビングで重ねていき、定位をパンポットで作る左右平面ステレオでは気にならないのですが、クラシックなど空間表現を要求される再生では、そういう不満が一気に現れてしまいます。

このことは、同じ音源を、MCと光とで切り換えて比較試聴してみて、はっきりと認識できました。いくつかのディスクを比較しながら聴いていくと、そういう録音方式の違いで再生に得意、不得意がはっきりと分かれてしまいます。そのことは、以前からもやもやしていたものを一気に晴らすことになりました。これは、おそらく現在唯一の兼用フォノアンプであるSOULENOTE E2の威力のおかげでした。

その理由をたぐっていくと、この左右逆相出力問題に行き当たるのです。

もちろん、専用フォノアンプでは、片ch側を位相反転させて左右を同じ位相にそろえています。ところが左右の増幅回路構成が違ってしまうので、どうしても微妙に位相が不ぞろいになってしまう。そのことが、各社の光カートリッジアンプに共通するようです。すべてのアンプを聴いたわけではありませんが、聴いたものは共通した現象が現れます。

なぜ、逆相出力なのか?

そもそもステレオレコードの音溝が逆相に刻まれていることは前に述べました。電磁誘導型では、簡単に位相を反転できてしまいますが、光カートリッジではそれができないのです。光ダイオードという単極性の素子なので反転はできないからです。

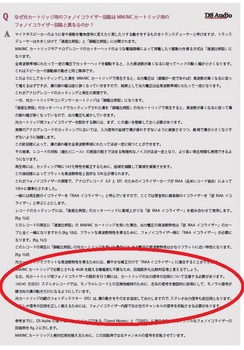

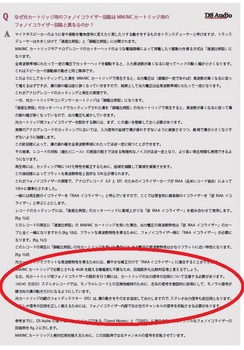

以上の事情は、販売元のDS AudioのHPの「フォノイコライザー回路についての技術情報」に開示されています。

https://ds-audio.biz/cms/wp-content/uploads/2021/11/2fd18e0924ee712ca728300098fd1762.pdf

位相を反転させるということは昔からあって、それ自体は目新しいことではありません。プッシュプル(PP)回路を構成するには必ず必要ですから、真空管時代からPK分割などが考案されて普通に使われてきました。光カートリッジでの問題は、左右で回路が違ってしまうという点です。どうも左右の位相が微妙に合わないというのは、左右の回路構成が不ぞろい(非対称)で非相似特性となってしまうからだと思います。この聴感上の印象は、複数の人が口をそろえて指摘するのを聞いています。

この片側だけ位相反転するということについて、DS Audioの純正アンプや他社の専用アンプがどのように対応しているかは不明です。前述のDS Audioのマニュアルでは、単に右chが反転アンプ(inverted)、左chが非反転アンプ(Non Inverted)となっているだけです。詳細は不明です。

光カートリッジ用プリアンプの設計の詳細ということでは、金田式アンプで知られる金田明彦氏が昨年初の「MJ(無線と実験)」誌に公表しています(「DCアンプシリーズNo.286」)。

氏のアンプは、もともと差動回路(ディスクリートOPアンプ)を使用しているので、入力を入れ換えるだけで同一回路で反転・非反転アンプが可能です。この製作記事では、左chを同一の回路構成で反転アンプとしています。それでも、右左の特性は入力インピーダンスなどが違うために完全に同一とは言えないようです。イコライザーの抵抗値をごくわずか変更して左右の特性をそろえています。

位相反転は、いろいろ考えられますが、左右の厳格なバランスということを考えると、片側だけ位相反転回路をシリーズに入れるなどというのは論外でしょうし、金田式アンプのようにOPアンプで反転・非反転で構成しても、上記のように左右同じとは言えないようです。

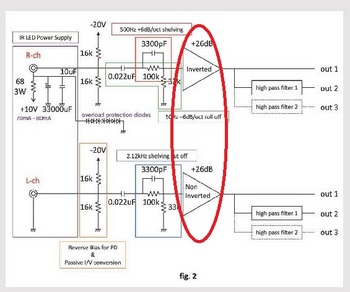

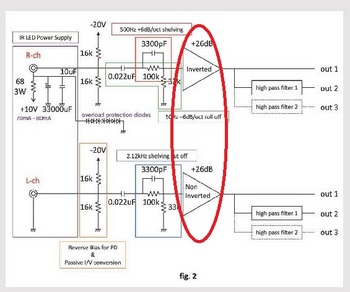

記事には、左右chの周波数特性を掲載しています。これまでは特性値測定は右chなどどちらかで代表させていましたから左右両方並べるのは異例のことのように思います。やはり金田氏も左右が違う回路であることはかなり気になるようです。

一番無難なのは、トランス結合として片chの接続を逆にすることです。上杉アンプは真空管アンプなのでもしかしたらそういう構成かもしれません。一番、謎なのは、SOULENOTEです。全段平衡伝送なのでどこかで片側だけホット・コールドを入れ換えればすむのかもしれませんが、電磁誘導型と兼用のE-2ではどうしているのでしょうか。あくまでも入力は単相の非平衡ですから、イコライザでの切り換えは容易ではないと思います。少なくとも、現段階では光カートリッジ独特の左右位相の不ぞろいを感じさせることは純正も含めた他のアンプと共通です。

もう一点、光カートリッジの難点は、カートリッジへの電源供給です。カートリッジにはLEDとPDがあるので、ここに電流を供給させる必要があります。この電源供給を、既存のカートリッジと接続互換性を持たせるために本来のアースラインを利用しています。これもかなり無理があって、右ch側だけで左右のすべてのLEDの電源を供給するなど、ここでも右左が不ぞろいです。また、金田氏はグラウンドの取り方について改善案を示していますが、これはカートリッジの内部配線の問題ですので、外部からはどうしようもありません。いずれにせよ、配線上の左右不ぞろいは解決しませんので、気持ち悪さはどうしても残ってしまいます。

金田氏は記事の終わりに、『われわれは(光カートリッジという)音楽再生の新しい手段を手に入れた。今後はこの手段を大切に育てていかなければならない』と述べています。まったく正論だと思います。しかし、そうするには現状の課題について、ちゃんと耳を澄ませて音を聴いて、課題にちゃんと向き合うことが大前提だと思います。無条件の大絶賛一辺倒では、育つものも育たなくなってしまうでしょう。

何と、光カートリッジは、音溝のままに右左で逆相のままに出力されています。

そのためにフォノアンプ以降で片chを反転させる必要があります。どうもそのことに多くの人が気づいていない。

光カートリッジ一昨年来、何回か聴く機会がありましたが、正直申し上げてどうもしっくりきません。

ひと言で言ってしまえば、左右の位相が微妙に合っていないようなのです。

音が平板で、響きが拡がらず、音像がスピーカーの間に限られてしまう。ポップ・ロックなどのマルチで別録りし、ダビングで重ねていき、定位をパンポットで作る左右平面ステレオでは気にならないのですが、クラシックなど空間表現を要求される再生では、そういう不満が一気に現れてしまいます。

このことは、同じ音源を、MCと光とで切り換えて比較試聴してみて、はっきりと認識できました。いくつかのディスクを比較しながら聴いていくと、そういう録音方式の違いで再生に得意、不得意がはっきりと分かれてしまいます。そのことは、以前からもやもやしていたものを一気に晴らすことになりました。これは、おそらく現在唯一の兼用フォノアンプであるSOULENOTE E2の威力のおかげでした。

その理由をたぐっていくと、この左右逆相出力問題に行き当たるのです。

もちろん、専用フォノアンプでは、片ch側を位相反転させて左右を同じ位相にそろえています。ところが左右の増幅回路構成が違ってしまうので、どうしても微妙に位相が不ぞろいになってしまう。そのことが、各社の光カートリッジアンプに共通するようです。すべてのアンプを聴いたわけではありませんが、聴いたものは共通した現象が現れます。

なぜ、逆相出力なのか?

そもそもステレオレコードの音溝が逆相に刻まれていることは前に述べました。電磁誘導型では、簡単に位相を反転できてしまいますが、光カートリッジではそれができないのです。光ダイオードという単極性の素子なので反転はできないからです。

以上の事情は、販売元のDS AudioのHPの「フォノイコライザー回路についての技術情報」に開示されています。

https://ds-audio.biz/cms/wp-content/uploads/2021/11/2fd18e0924ee712ca728300098fd1762.pdf

位相を反転させるということは昔からあって、それ自体は目新しいことではありません。プッシュプル(PP)回路を構成するには必ず必要ですから、真空管時代からPK分割などが考案されて普通に使われてきました。光カートリッジでの問題は、左右で回路が違ってしまうという点です。どうも左右の位相が微妙に合わないというのは、左右の回路構成が不ぞろい(非対称)で非相似特性となってしまうからだと思います。この聴感上の印象は、複数の人が口をそろえて指摘するのを聞いています。

この片側だけ位相反転するということについて、DS Audioの純正アンプや他社の専用アンプがどのように対応しているかは不明です。前述のDS Audioのマニュアルでは、単に右chが反転アンプ(inverted)、左chが非反転アンプ(Non Inverted)となっているだけです。詳細は不明です。

光カートリッジ用プリアンプの設計の詳細ということでは、金田式アンプで知られる金田明彦氏が昨年初の「MJ(無線と実験)」誌に公表しています(「DCアンプシリーズNo.286」)。

氏のアンプは、もともと差動回路(ディスクリートOPアンプ)を使用しているので、入力を入れ換えるだけで同一回路で反転・非反転アンプが可能です。この製作記事では、左chを同一の回路構成で反転アンプとしています。それでも、右左の特性は入力インピーダンスなどが違うために完全に同一とは言えないようです。イコライザーの抵抗値をごくわずか変更して左右の特性をそろえています。

位相反転は、いろいろ考えられますが、左右の厳格なバランスということを考えると、片側だけ位相反転回路をシリーズに入れるなどというのは論外でしょうし、金田式アンプのようにOPアンプで反転・非反転で構成しても、上記のように左右同じとは言えないようです。

記事には、左右chの周波数特性を掲載しています。これまでは特性値測定は右chなどどちらかで代表させていましたから左右両方並べるのは異例のことのように思います。やはり金田氏も左右が違う回路であることはかなり気になるようです。

一番無難なのは、トランス結合として片chの接続を逆にすることです。上杉アンプは真空管アンプなのでもしかしたらそういう構成かもしれません。一番、謎なのは、SOULENOTEです。全段平衡伝送なのでどこかで片側だけホット・コールドを入れ換えればすむのかもしれませんが、電磁誘導型と兼用のE-2ではどうしているのでしょうか。あくまでも入力は単相の非平衡ですから、イコライザでの切り換えは容易ではないと思います。少なくとも、現段階では光カートリッジ独特の左右位相の不ぞろいを感じさせることは純正も含めた他のアンプと共通です。

もう一点、光カートリッジの難点は、カートリッジへの電源供給です。カートリッジにはLEDとPDがあるので、ここに電流を供給させる必要があります。この電源供給を、既存のカートリッジと接続互換性を持たせるために本来のアースラインを利用しています。これもかなり無理があって、右ch側だけで左右のすべてのLEDの電源を供給するなど、ここでも右左が不ぞろいです。また、金田氏はグラウンドの取り方について改善案を示していますが、これはカートリッジの内部配線の問題ですので、外部からはどうしようもありません。いずれにせよ、配線上の左右不ぞろいは解決しませんので、気持ち悪さはどうしても残ってしまいます。

金田氏は記事の終わりに、『われわれは(光カートリッジという)音楽再生の新しい手段を手に入れた。今後はこの手段を大切に育てていかなければならない』と述べています。まったく正論だと思います。しかし、そうするには現状の課題について、ちゃんと耳を澄ませて音を聴いて、課題にちゃんと向き合うことが大前提だと思います。無条件の大絶賛一辺倒では、育つものも育たなくなってしまうでしょう。

タグ:光カートリッジ

ステレオレコードは左右逆相(?) [オーディオ]

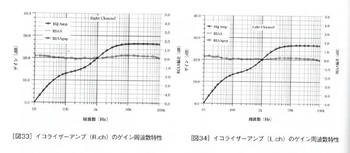

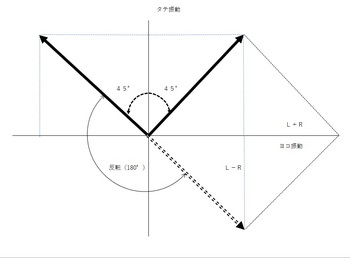

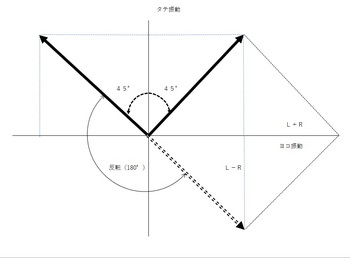

ステレオレコードはLchとRchとは逆相になっています。

従って、再生時には左右どちらかのチャンネルを位相反転して再生しないと、正しい再生はできません。

このことを知っている人は、たとえ老練なオーディオマニア、アナログファンであってもはごくわずかだと思います。というのもふだん聴いている分には、ステレオレコードのカッティング状況など何も気にしないで聴いているからです。何も知らなくも何の不都合はありません。

それというのもMCやMMカートリッジでは、片側のchのコイルの巻線を逆にするとか単に接続極性を逆にするだけで、なんなく左右とも正相で出力されているからです。

なぜそんなことをしているのでしょうか?

その理由は、45/45ステレオ方式が開発・普及するにあたって、モノーラルレコードとの互換性を持たせるためでした。本来モノーラルのレコードを、ステレオカートリッジで再生しても支障のないようにするためです。モノーラルレコードは水平方向に溝が切られています。モノーラルカートリッジは水平方向の振動にのみ感度があり、垂直方向の振動は拾わないように作られています。

一方のステレオレコードは、水平方向に対して45°の角度となるV字型の溝にカッティングされています。左の溝の壁にはLchの信号が溝の壁に対して垂直方向にカッティングされ、右の溝の壁にはRchの信号が壁に対して垂直方向にカッティングされます。それぞれのカッティングの向きは互いに90°の角度で向かい合うようになっています。

簡単なベクトル図を書いてみるとわかりますが、ステレオカートリッジで左右の振動を拾って合成した振動(L+R)は、このままでは、垂直方向では同じ方向ですので足し算され、水平方向は逆向きなので引き算となって打ち消し合ってしまいます。これでは音は出ません。

図ではベクトルの原点を合わせてあるので、向かい合っている溝の振動はちょうど背中合わせになります。垂直方向は互いに同じ向き、水平方向は逆向きになるというわけです。これを、タテヨコ逆の関係にするには、片方のベクトルを180°回転させればよいことになります。すなわちこれが位相反転ということになります。互いに逆相にすることで、垂直方向では引き算となって打ち消し合い、水平方向は足し算となってモノーラルの水平方向の信号をちゃんと拾うことができることになります。

このように片側を逆相にすることは、ステレオ再生にとっても都合のよいことでした。左右の信号に極端な位相差がなければ、垂直方向の振幅(L-R)は小さくなるので、針飛びの心配も少なくなります。けれども、低音の大振幅時には、垂直方向の振幅も大きくなるので、針飛びのリスクも大きくなります。これを避けるために、250Hz以下の低音はモノーラル合成してカッティングすることが広く行われました。アナログ時代、センター1本のスーパーウーファーで問題なく豊かな超低音が得られると喧伝され製作記事がよく雑誌に掲載されていたのもこのためです。

よく大砲の轟音で針飛びするなどと、それがさも愉快であるかのように、グルーヴの拡大写真かなんかを見せて自慢する轟音好きが今でもいますが、それは見た目の音溝の振幅の大きさというよりも、垂直方向の合成振幅が大きくなって音溝が浅くなるせいだと言うのが真相です。

個人的にも、かつてどうしても針飛びを起こすディスクがありました。それは、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」のレコードです。決まって針飛びを起こすのは、決して轟音の場面ではありません。それは第4場のマーケットの場面。熊遣いが現れ、のし歩く熊をチューバが演奏するのですが、チューバという楽器は逆相成分をふんだんに含むために針が飛んでしまうのです。逆相の逆相は正相でタテ振動が足し算になってしまうというわけです。

この針飛びは、プレーヤーを買い換えるとピタリと無くなりました。アームの感度が上がり、垂直方向の共振周波数も吟味され、カートリッジのコンプライアンスが上がったからだと思います。当時は新しく買い換えるたびにスペックが上がりました。また、エンジニアの間には、マスタリング時にあまり逆相成分を多く入れないようにとの戒めがあるそうですが、これらはどれも今は昔のお話しです。

ステレオカートリッジでモノーラルレコードをかける際に、左右のどちらかのチャネルのみにして、それを左右チャネルにミックスして再生するのを良しとするベテランの方もいます。マランツ#7などには、便利なセレクターがついています。けれども、それでは左右のどちらに合わせるべきなのでしょうか。すなわち左右どちらが、本来の正相なのでしょうか。

これには答えはありません。

モノーラル時代に極性の規定はなかったし、ステレオ時代に規定されたのは、このように左右位相を互いに逆にするということだけです。1987年中頃になってようやく、『2チャンネル再生装置で針先が外側方向に動いた時、左右スピーカに音源と同様の増圧を生ずべし』と規定されるようになったそうです。録音上の絶対極性も問題にもなっていません。ある人曰く『絶対極性などはオーディオマニアののんきな夢想にすぎない』というわけです。

ステレオレコードの音溝が、実は、左右逆相でカッティングされている。そんなことなど知らなくとも何の支障もありません。カートリッジの出力は、同位相で出力されているからです。それはもう空気のようにあたりまえのことなのです。

けれども、最近になってどうもそうでもなくなってきたようです。……

従って、再生時には左右どちらかのチャンネルを位相反転して再生しないと、正しい再生はできません。

このことを知っている人は、たとえ老練なオーディオマニア、アナログファンであってもはごくわずかだと思います。というのもふだん聴いている分には、ステレオレコードのカッティング状況など何も気にしないで聴いているからです。何も知らなくも何の不都合はありません。

それというのもMCやMMカートリッジでは、片側のchのコイルの巻線を逆にするとか単に接続極性を逆にするだけで、なんなく左右とも正相で出力されているからです。

なぜそんなことをしているのでしょうか?

その理由は、45/45ステレオ方式が開発・普及するにあたって、モノーラルレコードとの互換性を持たせるためでした。本来モノーラルのレコードを、ステレオカートリッジで再生しても支障のないようにするためです。モノーラルレコードは水平方向に溝が切られています。モノーラルカートリッジは水平方向の振動にのみ感度があり、垂直方向の振動は拾わないように作られています。

一方のステレオレコードは、水平方向に対して45°の角度となるV字型の溝にカッティングされています。左の溝の壁にはLchの信号が溝の壁に対して垂直方向にカッティングされ、右の溝の壁にはRchの信号が壁に対して垂直方向にカッティングされます。それぞれのカッティングの向きは互いに90°の角度で向かい合うようになっています。

簡単なベクトル図を書いてみるとわかりますが、ステレオカートリッジで左右の振動を拾って合成した振動(L+R)は、このままでは、垂直方向では同じ方向ですので足し算され、水平方向は逆向きなので引き算となって打ち消し合ってしまいます。これでは音は出ません。

図ではベクトルの原点を合わせてあるので、向かい合っている溝の振動はちょうど背中合わせになります。垂直方向は互いに同じ向き、水平方向は逆向きになるというわけです。これを、タテヨコ逆の関係にするには、片方のベクトルを180°回転させればよいことになります。すなわちこれが位相反転ということになります。互いに逆相にすることで、垂直方向では引き算となって打ち消し合い、水平方向は足し算となってモノーラルの水平方向の信号をちゃんと拾うことができることになります。

このように片側を逆相にすることは、ステレオ再生にとっても都合のよいことでした。左右の信号に極端な位相差がなければ、垂直方向の振幅(L-R)は小さくなるので、針飛びの心配も少なくなります。けれども、低音の大振幅時には、垂直方向の振幅も大きくなるので、針飛びのリスクも大きくなります。これを避けるために、250Hz以下の低音はモノーラル合成してカッティングすることが広く行われました。アナログ時代、センター1本のスーパーウーファーで問題なく豊かな超低音が得られると喧伝され製作記事がよく雑誌に掲載されていたのもこのためです。

よく大砲の轟音で針飛びするなどと、それがさも愉快であるかのように、グルーヴの拡大写真かなんかを見せて自慢する轟音好きが今でもいますが、それは見た目の音溝の振幅の大きさというよりも、垂直方向の合成振幅が大きくなって音溝が浅くなるせいだと言うのが真相です。

個人的にも、かつてどうしても針飛びを起こすディスクがありました。それは、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」のレコードです。決まって針飛びを起こすのは、決して轟音の場面ではありません。それは第4場のマーケットの場面。熊遣いが現れ、のし歩く熊をチューバが演奏するのですが、チューバという楽器は逆相成分をふんだんに含むために針が飛んでしまうのです。逆相の逆相は正相でタテ振動が足し算になってしまうというわけです。

この針飛びは、プレーヤーを買い換えるとピタリと無くなりました。アームの感度が上がり、垂直方向の共振周波数も吟味され、カートリッジのコンプライアンスが上がったからだと思います。当時は新しく買い換えるたびにスペックが上がりました。また、エンジニアの間には、マスタリング時にあまり逆相成分を多く入れないようにとの戒めがあるそうですが、これらはどれも今は昔のお話しです。

ステレオカートリッジでモノーラルレコードをかける際に、左右のどちらかのチャネルのみにして、それを左右チャネルにミックスして再生するのを良しとするベテランの方もいます。マランツ#7などには、便利なセレクターがついています。けれども、それでは左右のどちらに合わせるべきなのでしょうか。すなわち左右どちらが、本来の正相なのでしょうか。

これには答えはありません。

モノーラル時代に極性の規定はなかったし、ステレオ時代に規定されたのは、このように左右位相を互いに逆にするということだけです。1987年中頃になってようやく、『2チャンネル再生装置で針先が外側方向に動いた時、左右スピーカに音源と同様の増圧を生ずべし』と規定されるようになったそうです。録音上の絶対極性も問題にもなっていません。ある人曰く『絶対極性などはオーディオマニアののんきな夢想にすぎない』というわけです。

ステレオレコードの音溝が、実は、左右逆相でカッティングされている。そんなことなど知らなくとも何の支障もありません。カートリッジの出力は、同位相で出力されているからです。それはもう空気のようにあたりまえのことなのです。

けれども、最近になってどうもそうでもなくなってきたようです。……

横須賀のtraneshepp会さん宅をお訪ねしました [オーディオ]

横須賀のtraneshepp会さん宅をお訪ねしました。

ヴィンテージ機器を、入念にリファインされたセッティングとラインアップで現代的なサウンドで鳴らしておられる。その朗々たる鳴りっぷりは見事としか言いようがありません。

中でも目を引くのが、50年代の名器パトリシアン。

聴かせていただいのが、ジョージ・セル/クリーヴランド管の名録音・名演奏であるコダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。 当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しを蒸し返したら、これまた某氏から“SX68”のことを散々に言われてしまいました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分。

それで、このパトリシアンを見てふつふつと血が騒ぎ、勇んで取り出してかけていただいたというわけですが、聴いてみると目も醒めんばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。

このグランカッサが床を揺るがすのにたじろいだのか、TさんがあわててSOULENOTEのローカットのスイッチをON。まさかとは思うけど希少なユニットを壊されてはたまらん…とTさんが苦笑します。

「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。 一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

だから"SX68"といったロゴとそのサウンドこそが、この時代の心意気そのものなのです。 鳴らすもので鳴らせば、がぜん本領を発揮する。

それこそ「これを貶すやからは舌をかんで、死ね」です(笑)。

ヴィンテージ機器を、入念にリファインされたセッティングとラインアップで現代的なサウンドで鳴らしておられる。その朗々たる鳴りっぷりは見事としか言いようがありません。

中でも目を引くのが、50年代の名器パトリシアン。

聴かせていただいのが、ジョージ・セル/クリーヴランド管の名録音・名演奏であるコダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。 当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しを蒸し返したら、これまた某氏から“SX68”のことを散々に言われてしまいました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分。

それで、このパトリシアンを見てふつふつと血が騒ぎ、勇んで取り出してかけていただいたというわけですが、聴いてみると目も醒めんばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。

このグランカッサが床を揺るがすのにたじろいだのか、TさんがあわててSOULENOTEのローカットのスイッチをON。まさかとは思うけど希少なユニットを壊されてはたまらん…とTさんが苦笑します。

「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。 一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

だから"SX68"といったロゴとそのサウンドこそが、この時代の心意気そのものなのです。 鳴らすもので鳴らせば、がぜん本領を発揮する。

それこそ「これを貶すやからは舌をかんで、死ね」です(笑)。

八王子のNさんを訪問しました [オーディオ]

八王子のNさんを訪問しました。

オールSOULENOTEのサウンドは初めて。

改めてNさんのスピーカーセッティングのお手伝い。なかなか自分のシステムとはいっても重量物でもあるし自分ひとりではなかなかセッティングを詰めるのはたいへん。

そこは、三人寄ればなんとやら、です。スピーカーの焦点合わせということでは、びっくりするほど手際よく進みます。やはり機器の潜在能力が高まるとやりやすい。最後はミリ単位の調整ですが、音の違いがはっきりと解るからです。

SOULENOTEのE-2は、光カートリッジも再生可能で、従来のMCカートリッジとの聴き較べもできます。

これが、とても刺激的。光カートリッジへの懐疑がますます確信的になりました。

いろいろととても刺激的なオフ会となりました。

オールSOULENOTEのサウンドは初めて。

改めてNさんのスピーカーセッティングのお手伝い。なかなか自分のシステムとはいっても重量物でもあるし自分ひとりではなかなかセッティングを詰めるのはたいへん。

そこは、三人寄ればなんとやら、です。スピーカーの焦点合わせということでは、びっくりするほど手際よく進みます。やはり機器の潜在能力が高まるとやりやすい。最後はミリ単位の調整ですが、音の違いがはっきりと解るからです。

SOULENOTEのE-2は、光カートリッジも再生可能で、従来のMCカートリッジとの聴き較べもできます。

これが、とても刺激的。光カートリッジへの懐疑がますます確信的になりました。

いろいろととても刺激的なオフ会となりました。

ジョージ・セルの「ハーリ・ヤーノシュ」 [オーディオ]

久しぶりに聴いてみました。素晴らしい名録音・名演奏。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

“SX68”のことについては、以前、日記に書いたことがあります。

https://bellwood-3524.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しをあるところで蒸し返したら、“SX68”のことを散々に言う人が現れました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分でした。

それで、久しぶりに引っ張り出してみたわけですが、聴いてみると目も醒めるばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。

一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

この録音は、クリーヴランド・セバランス・ホールでのコンサートと並行してセッション収録されたもの。セル晩年になっての録音でした。レーベルのなかでの立場もあっていささか保守的な路線のたがをはめられ、20世紀音楽の録音を手がけるのが遅きに失したことは残念です。ハンガリー同郷のオーマンディやライナーは、すでにバルトークやコダーイ、ヤナーチェクなどをとっくに手がけていました。ハンガリーとチェコの血をひいたセルも、ここからというところでの急逝でした。

演奏は、一見していかにもセルらしい生真面目なもの。しかし、ここかしこにうまい語り口のウィットを、まるでウォーターマークのように埋め込んでいる。そこがいかにもセルらしい音楽づくり。こういうともすれば俗っぽい巧さに堕してしまいがちな音楽を純正な正統音楽として、情緒と格調を両立させるのがセルのセルたる由縁なのだと思います。

やはり圧巻は、前述の「間奏曲」。ロマやユダヤの民俗楽団の奏でるような情が鳴り響くと、私たち日本人までもが東欧の喧噪や哀感を思い浮かべてノックダウンです。クリーブランド管の精密なアンサンブルに熱き魂を注ぎ込むセル晩年の《冷熱》の魅力がここにぎっしりと詰まっています。

間違いなくセルのベスト10に入る代表的名演だと思います。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

“SX68”のことについては、以前、日記に書いたことがあります。

https://bellwood-3524.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しをあるところで蒸し返したら、“SX68”のことを散々に言う人が現れました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分でした。

それで、久しぶりに引っ張り出してみたわけですが、聴いてみると目も醒めるばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。

一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

この録音は、クリーヴランド・セバランス・ホールでのコンサートと並行してセッション収録されたもの。セル晩年になっての録音でした。レーベルのなかでの立場もあっていささか保守的な路線のたがをはめられ、20世紀音楽の録音を手がけるのが遅きに失したことは残念です。ハンガリー同郷のオーマンディやライナーは、すでにバルトークやコダーイ、ヤナーチェクなどをとっくに手がけていました。ハンガリーとチェコの血をひいたセルも、ここからというところでの急逝でした。

演奏は、一見していかにもセルらしい生真面目なもの。しかし、ここかしこにうまい語り口のウィットを、まるでウォーターマークのように埋め込んでいる。そこがいかにもセルらしい音楽づくり。こういうともすれば俗っぽい巧さに堕してしまいがちな音楽を純正な正統音楽として、情緒と格調を両立させるのがセルのセルたる由縁なのだと思います。

やはり圧巻は、前述の「間奏曲」。ロマやユダヤの民俗楽団の奏でるような情が鳴り響くと、私たち日本人までもが東欧の喧噪や哀感を思い浮かべてノックダウンです。クリーブランド管の精密なアンサンブルに熱き魂を注ぎ込むセル晩年の《冷熱》の魅力がここにぎっしりと詰まっています。

間違いなくセルのベスト10に入る代表的名演だと思います。

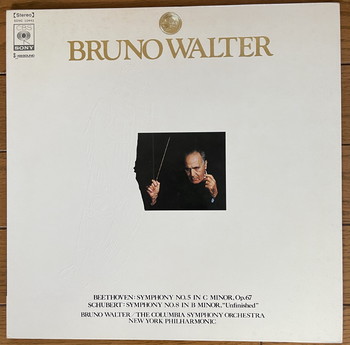

ワルターの未完成を聴き較べてみました。 [オーディオ]

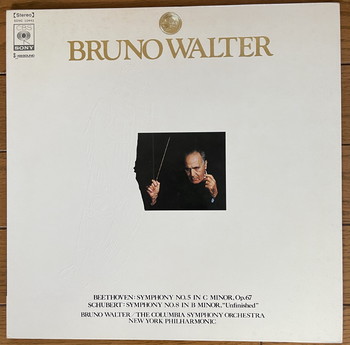

ワルターの未完成を聴き較べてみました。

米国コロンビアの《"360°SOUND"》盤とCBS/SONYの《SX68SOUND》盤です。ともに《運命》と組み合わせた初心者向けの再販盤。米国盤の方は、1963年頃の発売だったようです。

結論を先に言ってしまえば、さほどの違いはありません。目をつぶって聴いてみて、どちらか一つを残せと言われたらCBS/SONYの《SX68SOUND》盤を取ります。音質だけをとれば《SX68SOUND》の方が良いからです。

米国盤にも、けっこうテクニカルなことが書いてあります。

使用しているマイクで筆頭に挙げられているのは、ソニーのC-37A。その他、ノイマンのU67、U47、M49B、KM54A、KM56、AKGのC60、C12、EVの655Cの名前が挙がっています。録音にはカスタムメイドの16トラックのテープレコーダーが使われている。カッターヘッドはウェストレックス。カッティング時は、綿密にマザーテープ再生音と比較チェックが行われているのだとか。

もちろん、これらはあくまでもコロンビアの《"360°SOUND》の説明であって、厳密にはこの録音についての個別具体的なクレジットではありません。

この《未完成》は、1958年1月にNYのブルックリン橋近くブルックリン側のホテルのボール・ルームで収録されています。ワルターは、その前年の2月末に現役引退を表明しましたが、その直後の3月に心筋梗塞で倒れてしまいます。ヨーロッパなどで予定していたお別れコンサートはことごとくキャンセルになってしまう。

ところが、しばらくの休養を経て翌年明けから精力的に活動を再開します。ステレオ時代を迎えたコロンビアの強い要請もあって、住居のビバリーヒルズ近くの会場(在郷軍人会館/リージョンホール)で、ロサンゼルス・フィルやハリウッドのスタジオミュージシャンを集めた臨時編成のコロンビア交響楽団との多くのステレオ録音が残ることになります。

この《未完成》は、その年にNY、シカゴとコンサートツアーを行っていて、その演奏会の直後に収録されたもの。全盛期のNYフィルとのステレオ録音として貴重なものとなっています。確かに、ハリウッド録音だってよいものはあるし、腕っこきの音楽家が集められたのは事実ですが、しょせんは臨時編成であり、モノラル時代のNYの30丁目スタジオやカーネギーホールで収録した『コロンビア交響楽団』とは同名であっても別物です。そのことは、裏面の《運命》を聴いてみればわかります。

録音そのものの担当プロデューサーも、再販盤にクレジットされているジョン・マックルーアではなく、ベテランのトーマス・フロストが手がけたもの。《360°SOUND》のうたい文句とはちょっと違ってとてもナチュラルなサウンドで、再カッティング盤であっても基本的には、ともに原マスターを尊重したものだと感じます。

それだけに、違いがあるとしたら、基本はカッティングの技術に起因するものだと思えるのです。"MASTER WORKS - STEREO 360°SUND"は、比較するとレンジが狭く、冒頭のコントラバスとチェロのピッチカートも深みやリアルな明瞭な響きで若干劣るようです。特に高域はレンジが延びておらず、歪みも多い。シューベルトは、五線譜をはみ出す高域を多用していますが、音が潰れたり倍音不足でオクターブ下の音色とあまり区別がつきません。弦のシンコペーションのさざ波に浮かび上がる木管の音色もわずかに遠目で艷が不足する。

わかりやすいのは、暗騒音。この録音はかなり正直に楽員たちのノイズを拾っています。第2楽章の最後の繰り返し(280小節目)の頭で譜面を慌てたのか乱暴にめくるノイズが入っていますが、米国盤ではこれが何かものを落としたような音になってしまっています。ノイズで聴き較べなどは、バカなオーディオマニアの邪道ですが、主観が入りにくい公平な聴き較べということではわかりやすいポイントだと言えると思います。

この録音は、とても優秀で素性が良いうえに、ペンシルヴァニア州の山中にあるテープ・アーカイヴで厳重な温度・湿度管理のもと保管されているオリジナル・マザー・マスター・テープが存在します。ですから、なにもこんなアナログ盤を聴かなくともソニーミュージックが最近そこからリマスターしたCDを聴くことのほうをおすすめします。

こんな無駄な聴き較べは、それこそ邪道だと思いますが、SX68SOUNDに着せられた汚名が本当かどうかを確かめるためということで聴いてみました。60年代は、やはり、オーディオの進歩を競い合ったよき時代なんだと思います。

米国コロンビアの《"360°SOUND"》盤とCBS/SONYの《SX68SOUND》盤です。ともに《運命》と組み合わせた初心者向けの再販盤。米国盤の方は、1963年頃の発売だったようです。

結論を先に言ってしまえば、さほどの違いはありません。目をつぶって聴いてみて、どちらか一つを残せと言われたらCBS/SONYの《SX68SOUND》盤を取ります。音質だけをとれば《SX68SOUND》の方が良いからです。

米国盤にも、けっこうテクニカルなことが書いてあります。

使用しているマイクで筆頭に挙げられているのは、ソニーのC-37A。その他、ノイマンのU67、U47、M49B、KM54A、KM56、AKGのC60、C12、EVの655Cの名前が挙がっています。録音にはカスタムメイドの16トラックのテープレコーダーが使われている。カッターヘッドはウェストレックス。カッティング時は、綿密にマザーテープ再生音と比較チェックが行われているのだとか。

もちろん、これらはあくまでもコロンビアの《"360°SOUND》の説明であって、厳密にはこの録音についての個別具体的なクレジットではありません。

この《未完成》は、1958年1月にNYのブルックリン橋近くブルックリン側のホテルのボール・ルームで収録されています。ワルターは、その前年の2月末に現役引退を表明しましたが、その直後の3月に心筋梗塞で倒れてしまいます。ヨーロッパなどで予定していたお別れコンサートはことごとくキャンセルになってしまう。

ところが、しばらくの休養を経て翌年明けから精力的に活動を再開します。ステレオ時代を迎えたコロンビアの強い要請もあって、住居のビバリーヒルズ近くの会場(在郷軍人会館/リージョンホール)で、ロサンゼルス・フィルやハリウッドのスタジオミュージシャンを集めた臨時編成のコロンビア交響楽団との多くのステレオ録音が残ることになります。

この《未完成》は、その年にNY、シカゴとコンサートツアーを行っていて、その演奏会の直後に収録されたもの。全盛期のNYフィルとのステレオ録音として貴重なものとなっています。確かに、ハリウッド録音だってよいものはあるし、腕っこきの音楽家が集められたのは事実ですが、しょせんは臨時編成であり、モノラル時代のNYの30丁目スタジオやカーネギーホールで収録した『コロンビア交響楽団』とは同名であっても別物です。そのことは、裏面の《運命》を聴いてみればわかります。

録音そのものの担当プロデューサーも、再販盤にクレジットされているジョン・マックルーアではなく、ベテランのトーマス・フロストが手がけたもの。《360°SOUND》のうたい文句とはちょっと違ってとてもナチュラルなサウンドで、再カッティング盤であっても基本的には、ともに原マスターを尊重したものだと感じます。

それだけに、違いがあるとしたら、基本はカッティングの技術に起因するものだと思えるのです。"MASTER WORKS - STEREO 360°SUND"は、比較するとレンジが狭く、冒頭のコントラバスとチェロのピッチカートも深みやリアルな明瞭な響きで若干劣るようです。特に高域はレンジが延びておらず、歪みも多い。シューベルトは、五線譜をはみ出す高域を多用していますが、音が潰れたり倍音不足でオクターブ下の音色とあまり区別がつきません。弦のシンコペーションのさざ波に浮かび上がる木管の音色もわずかに遠目で艷が不足する。

わかりやすいのは、暗騒音。この録音はかなり正直に楽員たちのノイズを拾っています。第2楽章の最後の繰り返し(280小節目)の頭で譜面を慌てたのか乱暴にめくるノイズが入っていますが、米国盤ではこれが何かものを落としたような音になってしまっています。ノイズで聴き較べなどは、バカなオーディオマニアの邪道ですが、主観が入りにくい公平な聴き較べということではわかりやすいポイントだと言えると思います。

この録音は、とても優秀で素性が良いうえに、ペンシルヴァニア州の山中にあるテープ・アーカイヴで厳重な温度・湿度管理のもと保管されているオリジナル・マザー・マスター・テープが存在します。ですから、なにもこんなアナログ盤を聴かなくともソニーミュージックが最近そこからリマスターしたCDを聴くことのほうをおすすめします。

こんな無駄な聴き較べは、それこそ邪道だと思いますが、SX68SOUNDに着せられた汚名が本当かどうかを確かめるためということで聴いてみました。60年代は、やはり、オーディオの進歩を競い合ったよき時代なんだと思います。

快音レコード!持ち寄りオフ会2023 (横浜のMさん邸訪問記) [オーディオ]

今年もやりましょうとのお声がけをいただきました。

オーディオ仲間が集まって、それぞれがこれはと思う《快音レコード》を持ち寄ってのオフ会です。オール・アナログレコード。

一聴して、思わずのけぞってしまうほどの衝撃。

昨年からすれば大違い!そういうと去年は何だったのかと言われそうですが、オーディオというのはそういうものなのです。もうこれで極めたと思うほどの音も、次にはまた新たな衝撃が。上には上があるもの。じゃあ、それが次から次へと進化すればどれほどのものになるのかとツッコまれそうですが、オーディオというのは際限がありません。

Mさんのシステムは、マッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプがアウトプット、そして光電式のカートリッジがインプットという構成。背丈を超えるツィタータワーですが、広いサロンの天井はずっと高い。ターンテーブルは、テクニクスの最高グレードのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めたもの。

昨年との違いは何かといえば、先ずは光カートリッジをさらに上級のものに交換したことと、フォノイコライザアンプ。

従来はカートリッジメーカー純正のアンプでしたが、これをDVAS(DeepValleyAudioSystems)の最新モデル(model 1b)に置き換えられています。直感的には、このフォノアンプがスゴイ!という感触です。Mさんによると、中は大型トランスがいくつも並び、大容量コンデンサでぎっしりなのだそうです。

先ずはMさんが準備したLP盤。

昨年以上と思わせたのは、何と言ってもボーカル。朗々と歌う声色は、少しの滲みも曇りも感じさせず熱くほとばしるように雄弁に聴き手の胸に飛び込んできます。

度肝を抜かれた思いがしたのは、谷村新司の《翡翠/JADE》。

谷村はとにかく歌がうまいし声がいい。それがセンターで朗々と歌い、腹に届きます。今回の進境ぶりはこれに尽きるとさえ思いましたが、女性ボーカルであっても、大橋純子や、あるいは、いたちょうさん持参の中本マリであっても本質は同じだと感じました。あるいは、太田裕美のいかにもソニーらしい硬質の精緻な音調であってさえ共通のものを感じるのです。一年前には、ソフトによってはセンターの女性ボーカルが奥まってしまいがちだったのですが、今回は実在感確かで力強く前に向かってくるし、バックスがいかに強烈であっても埋もれることがない。

一年前の比較ということでは、とてもわかりやすかったのは、デュプレとバレンボイムのデュオ。

二人の存在感が確固としていてぶれない。チェロとピアノの音色・質感も確かで、その個性が実に鮮やか。BBCによるライブ収録の背景雑音がリアルで鮮明なことはヴィニル盤ばなれしたところさえあります。

実は、昨年、私が定位がやや不安定だと言って、そのことを気にされてMさんはスピーカーのセッティングを徹底的に見直したそうです。マッキントッシュには厳然としたセオリーとかフォーミュラーとかがあるそうですが、それをいったん無視して、聴感だけで追い込めるだけ追い込んでいった。そう言われてみると、バスユニットなど平行法からすればかなり内向きだし、左右幅もわずかに狭めてあるようです。

皆さんが持ち込まれたヴィニル盤の《快音》ぶりにすっかり圧倒されて、おずおずと取り出した私の持参盤は全てクラシック。

これが実はあまり鳴りっぷりがよくなかったのです。

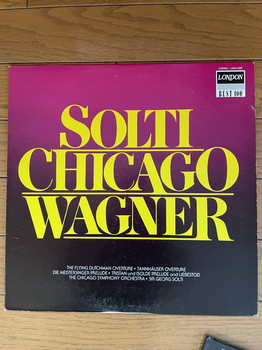

ショルティ/シカゴ響のワーグナー管弦楽集。皆さんの《快音》レア盤に対して、私のは国内再販の廉価盤。ちょっと肩身が狭い思いもあって、かけた曲も「さまよえるオランダ人」序曲。

聴いていて、それこそ「さまよえる」気分になったのですが、曲が終わったとたんに思わぬ声があらぬ方向から…。

「もう一度かけてみて!」

ベテランのUNICORNさんの断固だる声。どうも納得できないという時の「プレイ・イット・アゲイン」です。これに対するMさんの反応に2度びっくりしました。すかさず、左の出入り口のドアを開け始めたのです。

広いサロンですが、いわゆる長手方向に置かれたシステムは左手の出入り口に近い方にセットされています。つまり左右非対称。皆さんの快音ディスクを目一杯のボリュームで鳴らしていて、クロークスペースを通じて外に音がもれることを気遣ったMさんがいつの間にか内側のドアを閉めていたのです。

ドアを開けて、もう一度同じディスクに針を落としてみると、閉じ込められていたように萎縮していた響きが開放されたように鳴り出しました。聴いている自分たちの肩からふっと力が抜けるような気さえします。これにはUNICORNさんも思わずニヤリとされています。

クラシック、特にこのようなオーケストラの曲には響きがとても大事。左手のドアが閉められていたことで、響きに解放感が不足し、左右の響きの非対称ということがより響きを狭めてしまっていたようです。

それでも、私自身は、実は、あまり納得していたわけではありません。

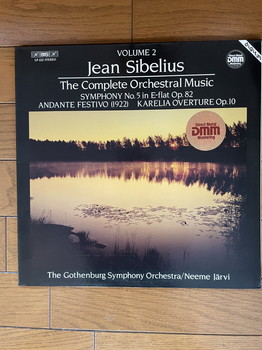

次にかけたシベリウスは、さらに大きな空間感覚を期待していたからです。60年代のショルティ/シカゴ響の録音に対して、こちらはすでにディジタル録音の時代。しかも空間表現に長けていた新興の北欧レーベルであるBIS。鮮度の高いメタルマスター盤。けれども期待に反して、あまり空間を感じない。皆さんが持ち込んだディスクに較べて《快音》感がありません。これは見込み違いをやらかしてしまったなぁとちょっと落ち込んでしまいました。

UNICORNさんご持参のジャズ。さすがのベテランだけによくディスクを聴き込んでおられる。テナーの音にもっと手触り感が欲しい…などなど的確に指示を出す。これにMさんが、イコライザやトーンコントロールを操作すると、すぐにサックスのブローに質感とリアリティが浮かんでくる。ベテラン同志のこのやりとりには舌を巻く思いがします。

懇親会では、こういう音質チューニングの秘術の一端をMさんが明かしてくれました。それはある楽器やボーカルなどに耳を集中させて焦点を合わせていく。楽器と楽器では音色の違いがあるので、こちらを立てればあちらが立たずという難しさがあるのですが、その折り合いをつけてバランスを取るのが難しいのだそうです。

このお話しを聞いて、考え込んでしまいました。その場でイコライザなどで合わせていくことは自分にはなかなかできない芸当だということはともかく、例えシステムのセッティングやルームアコースティックをチューニングする際でも、自分の焦点合わせの方法と感覚的にかなり違うと痛感したからです。もちろん、瞬間瞬間には個々の楽器に耳を集中させることは当然なのですが、自分の「焦点」の感覚は個々の音色ではないからです。そもそも楽器数の多いオーケストラ曲で個別の楽器に合わせて全体の折り合いをつけていくことはほぼ不可能です。録音もそのように出来ていません。

どうも自分自身の焦点合わせは、基本的に《空間》とか《音場》に頼っているようです。

持ち込んだディスクのなかで、思い通りに鳴ってくれたと思えたのは、G.グールドの「フーガの技法」でした。なるほど、グールドの録音は(パイプオルガンに限らず)個々のタッチや色彩感に集中していて空間表現はむしろ乏しい。クラシックの録音としては例外的かもしれません。このグールドのオルガン演奏録音は、グールド・ファンもあまり取り上げないし、ましてやオーディオファイルが話題にすることもないのですが、ストップの選択や重ね合わせが素晴らしいと改めて感じさせる素晴らしい録音ですし、パイプの位置や存在感の明瞭な見事なステレオ効果に感激します。けれども、パイプオルガンの優秀録音につきものの大聖堂の響きとか空間感覚はあまりありません。

Mさんがかけてくれた「カンターテ・ドミノ」が、そういう《大教会のパイプオルガン》にとても近い録音です。Mさんのディスクは、希少な『白盤』。これこそオリジナルというべきディスクのはずですが、ふだんSACDなどで聴き慣れた耳にとっているもと違う響きの感覚でした。合唱の高さはありますが、ソロの高さはずっと一定ですし、オルガン音響の回り込むような逆相感はなく終結のオルガンの響きも包み込まれるようなスペースの大きさがあまり感じられなかったのです。(以前にも似たような体験をしたことがあるので、このソフトのアナログ盤とデジタルリマスタリングとの違いでもあるのかもしれません。)

自分のこういう空間とか音場で焦点合わせをしているというのは、単なる思い込みであって何だか独りよがりの錯覚なのかなぁと、その後、数日はひどく考え込んで落ち込んでいました。何しろそういう基準で選んだはずのディスクがどうにも空振りだったからです。考えてみると、空間で焦点合わせなんてどうやってやっているのか、真面目に考えると自分でもわからなくなってきます。

それほど、今回のMさんのサウンドは強烈で素晴らしいものでした。

オーディオ仲間が集まって、それぞれがこれはと思う《快音レコード》を持ち寄ってのオフ会です。オール・アナログレコード。

一聴して、思わずのけぞってしまうほどの衝撃。

昨年からすれば大違い!そういうと去年は何だったのかと言われそうですが、オーディオというのはそういうものなのです。もうこれで極めたと思うほどの音も、次にはまた新たな衝撃が。上には上があるもの。じゃあ、それが次から次へと進化すればどれほどのものになるのかとツッコまれそうですが、オーディオというのは際限がありません。

Mさんのシステムは、マッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプがアウトプット、そして光電式のカートリッジがインプットという構成。背丈を超えるツィタータワーですが、広いサロンの天井はずっと高い。ターンテーブルは、テクニクスの最高グレードのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めたもの。

昨年との違いは何かといえば、先ずは光カートリッジをさらに上級のものに交換したことと、フォノイコライザアンプ。

従来はカートリッジメーカー純正のアンプでしたが、これをDVAS(DeepValleyAudioSystems)の最新モデル(model 1b)に置き換えられています。直感的には、このフォノアンプがスゴイ!という感触です。Mさんによると、中は大型トランスがいくつも並び、大容量コンデンサでぎっしりなのだそうです。

先ずはMさんが準備したLP盤。

昨年以上と思わせたのは、何と言ってもボーカル。朗々と歌う声色は、少しの滲みも曇りも感じさせず熱くほとばしるように雄弁に聴き手の胸に飛び込んできます。

度肝を抜かれた思いがしたのは、谷村新司の《翡翠/JADE》。

谷村はとにかく歌がうまいし声がいい。それがセンターで朗々と歌い、腹に届きます。今回の進境ぶりはこれに尽きるとさえ思いましたが、女性ボーカルであっても、大橋純子や、あるいは、いたちょうさん持参の中本マリであっても本質は同じだと感じました。あるいは、太田裕美のいかにもソニーらしい硬質の精緻な音調であってさえ共通のものを感じるのです。一年前には、ソフトによってはセンターの女性ボーカルが奥まってしまいがちだったのですが、今回は実在感確かで力強く前に向かってくるし、バックスがいかに強烈であっても埋もれることがない。

一年前の比較ということでは、とてもわかりやすかったのは、デュプレとバレンボイムのデュオ。

二人の存在感が確固としていてぶれない。チェロとピアノの音色・質感も確かで、その個性が実に鮮やか。BBCによるライブ収録の背景雑音がリアルで鮮明なことはヴィニル盤ばなれしたところさえあります。

実は、昨年、私が定位がやや不安定だと言って、そのことを気にされてMさんはスピーカーのセッティングを徹底的に見直したそうです。マッキントッシュには厳然としたセオリーとかフォーミュラーとかがあるそうですが、それをいったん無視して、聴感だけで追い込めるだけ追い込んでいった。そう言われてみると、バスユニットなど平行法からすればかなり内向きだし、左右幅もわずかに狭めてあるようです。

皆さんが持ち込まれたヴィニル盤の《快音》ぶりにすっかり圧倒されて、おずおずと取り出した私の持参盤は全てクラシック。

これが実はあまり鳴りっぷりがよくなかったのです。

ショルティ/シカゴ響のワーグナー管弦楽集。皆さんの《快音》レア盤に対して、私のは国内再販の廉価盤。ちょっと肩身が狭い思いもあって、かけた曲も「さまよえるオランダ人」序曲。

聴いていて、それこそ「さまよえる」気分になったのですが、曲が終わったとたんに思わぬ声があらぬ方向から…。

「もう一度かけてみて!」

ベテランのUNICORNさんの断固だる声。どうも納得できないという時の「プレイ・イット・アゲイン」です。これに対するMさんの反応に2度びっくりしました。すかさず、左の出入り口のドアを開け始めたのです。

広いサロンですが、いわゆる長手方向に置かれたシステムは左手の出入り口に近い方にセットされています。つまり左右非対称。皆さんの快音ディスクを目一杯のボリュームで鳴らしていて、クロークスペースを通じて外に音がもれることを気遣ったMさんがいつの間にか内側のドアを閉めていたのです。

ドアを開けて、もう一度同じディスクに針を落としてみると、閉じ込められていたように萎縮していた響きが開放されたように鳴り出しました。聴いている自分たちの肩からふっと力が抜けるような気さえします。これにはUNICORNさんも思わずニヤリとされています。

クラシック、特にこのようなオーケストラの曲には響きがとても大事。左手のドアが閉められていたことで、響きに解放感が不足し、左右の響きの非対称ということがより響きを狭めてしまっていたようです。

それでも、私自身は、実は、あまり納得していたわけではありません。

次にかけたシベリウスは、さらに大きな空間感覚を期待していたからです。60年代のショルティ/シカゴ響の録音に対して、こちらはすでにディジタル録音の時代。しかも空間表現に長けていた新興の北欧レーベルであるBIS。鮮度の高いメタルマスター盤。けれども期待に反して、あまり空間を感じない。皆さんが持ち込んだディスクに較べて《快音》感がありません。これは見込み違いをやらかしてしまったなぁとちょっと落ち込んでしまいました。

UNICORNさんご持参のジャズ。さすがのベテランだけによくディスクを聴き込んでおられる。テナーの音にもっと手触り感が欲しい…などなど的確に指示を出す。これにMさんが、イコライザやトーンコントロールを操作すると、すぐにサックスのブローに質感とリアリティが浮かんでくる。ベテラン同志のこのやりとりには舌を巻く思いがします。

懇親会では、こういう音質チューニングの秘術の一端をMさんが明かしてくれました。それはある楽器やボーカルなどに耳を集中させて焦点を合わせていく。楽器と楽器では音色の違いがあるので、こちらを立てればあちらが立たずという難しさがあるのですが、その折り合いをつけてバランスを取るのが難しいのだそうです。

このお話しを聞いて、考え込んでしまいました。その場でイコライザなどで合わせていくことは自分にはなかなかできない芸当だということはともかく、例えシステムのセッティングやルームアコースティックをチューニングする際でも、自分の焦点合わせの方法と感覚的にかなり違うと痛感したからです。もちろん、瞬間瞬間には個々の楽器に耳を集中させることは当然なのですが、自分の「焦点」の感覚は個々の音色ではないからです。そもそも楽器数の多いオーケストラ曲で個別の楽器に合わせて全体の折り合いをつけていくことはほぼ不可能です。録音もそのように出来ていません。

どうも自分自身の焦点合わせは、基本的に《空間》とか《音場》に頼っているようです。

持ち込んだディスクのなかで、思い通りに鳴ってくれたと思えたのは、G.グールドの「フーガの技法」でした。なるほど、グールドの録音は(パイプオルガンに限らず)個々のタッチや色彩感に集中していて空間表現はむしろ乏しい。クラシックの録音としては例外的かもしれません。このグールドのオルガン演奏録音は、グールド・ファンもあまり取り上げないし、ましてやオーディオファイルが話題にすることもないのですが、ストップの選択や重ね合わせが素晴らしいと改めて感じさせる素晴らしい録音ですし、パイプの位置や存在感の明瞭な見事なステレオ効果に感激します。けれども、パイプオルガンの優秀録音につきものの大聖堂の響きとか空間感覚はあまりありません。

Mさんがかけてくれた「カンターテ・ドミノ」が、そういう《大教会のパイプオルガン》にとても近い録音です。Mさんのディスクは、希少な『白盤』。これこそオリジナルというべきディスクのはずですが、ふだんSACDなどで聴き慣れた耳にとっているもと違う響きの感覚でした。合唱の高さはありますが、ソロの高さはずっと一定ですし、オルガン音響の回り込むような逆相感はなく終結のオルガンの響きも包み込まれるようなスペースの大きさがあまり感じられなかったのです。(以前にも似たような体験をしたことがあるので、このソフトのアナログ盤とデジタルリマスタリングとの違いでもあるのかもしれません。)

自分のこういう空間とか音場で焦点合わせをしているというのは、単なる思い込みであって何だか独りよがりの錯覚なのかなぁと、その後、数日はひどく考え込んで落ち込んでいました。何しろそういう基準で選んだはずのディスクがどうにも空振りだったからです。考えてみると、空間で焦点合わせなんてどうやってやっているのか、真面目に考えると自分でもわからなくなってきます。

それほど、今回のMさんのサウンドは強烈で素晴らしいものでした。

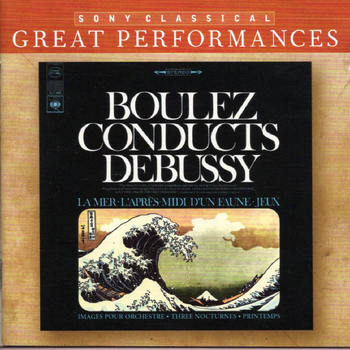

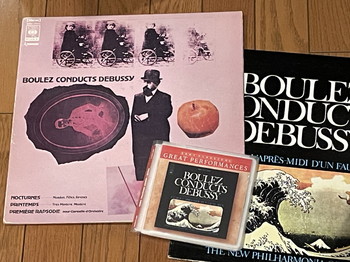

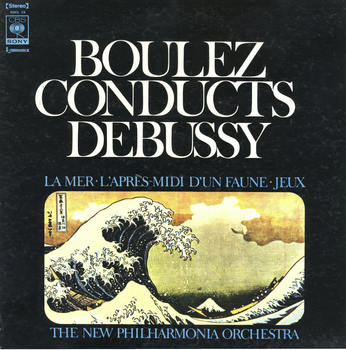

ブーレーズのドビュッシーをふたたび聴く [オーディオ]

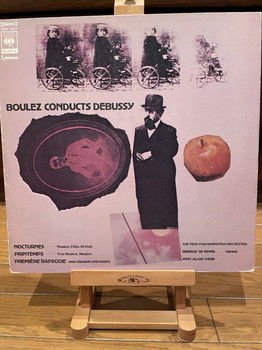

ブーレーズのドビュッシーをもう一度聴き直してみました。

ブーレーズの「海」のことを書いたら、ある人から「SX-68盤の音はひどい」と酷評を受けたのです。

ブーレーズにはもう一枚のドビュッシーがあってこちらの方が買った当初からの愛聴盤でした。曲は「ノクチュルヌ」「交響組曲《春》」といった渋めの作品。こちらは“SX68Sound”で聴いてみるととてもナチュラルな好録音。

一方の「海」(SX68MarkⅡ)盤は、確かに誇張感があってコントラストがきつくて聴き疲れがします。だからあまり繰り返す聴くことはなかったというのも正直なところ。

この違いを、その後のDSDマスタリングによるCD盤と聴き較べてみました。このCDはBMGエンターテイメントと合併した後のSONY|BMG時代(2006年)のものでヨーロッパで制作・制盤されたもの。

これを基準として聴き較べてみると、「ノクチュルヌ」と「海」の違いがはっきりします。

「ノクチュルヌ」では、まさにスコアの底まで見透かしたような精妙、精緻な演奏で、ドビュッシーの色彩や明暗、光彩陰影の千変万化に息を呑む思いがして、描出され、しかも木管パートなどの重なりのバランスの見事さに感嘆してしまう。トゥッティから浮かび上がるコールアングレイやソロのヴィオラの中音域の音色などには、やはり録音技術の新しい時代の到来を感じさせます。そのことが、CDと、このSX68盤で変わらない。当時、このソニー盤を初めて聴いた人々は皆驚いたに違いありません。

一方の「海」。こちらは、1969年に録音されたもので、71年に録音された「ノクチュルヌ」は後。SX68MarkⅡですが、私の所有している盤が制盤されたのは録音とは後先が逆転しているというわけです。これは明らかに、CD盤の基準からは逸脱した音調になっています。

わかりやすくB面に切られている「牧神の午後への前奏曲」で比較すると、SX68MarkⅡでは、ハイ上がりで音が堅くてコントラストがきつく聴き疲れがする。木管楽器などの高域には金属的な響きの付帯音がまとわりつきます。最後に現れるアンティークシンバルの“チーン”という澄んだ音もかなり変調されている。miとsiの二音が指定されていますが、最初に鳴るsi音はかなり浮き上がって聞こえるし、そのことは最後の最後の終結の音も同じです。

よく聴いてみると、帯域バランスは同じようなもので決してイコライジングなどで編集加工したというものには思えません。こういった音調は、NFBのかけ過ぎなどで体験するもの。カッティングレースですからMFBということかもしれません。いずれにせよ負帰還が深過ぎるとか、そういった技術追求の暴走に起因するというもののような気がします。

いずれにせよ、何だか二通りのマシンがあったとか、制作スタッフが2班に分かれていたのではないかと思わせるような違いです。SX68Soundではおとなしかったのに半導体アンプを導入したMarkⅡになってから暴れ出したとも考えられますが、いちいちは示しませんがグレン・グールドや国内制作盤にはナチュラルな音質がほとんどで、こうした逸脱は先だっての投稿で取り上げたアンソニー・ニューマンのチェンバロぐらいなものです。

やはり、一部の盤でソニーらしさを押し出そうと技術主義や商業主義的な音質の追求が暴走したところがあったのではないでしょうか。それもこれも《原音》を知らなかったから起こったことだと思わざるを得ません。

ソニーのレコード産業参入は劇的な事件でした。ソニーが日本コロンビアから版権を強奪したかのように思っている人が多いようですが、本当の事情は真逆で、CBSコロンビアを袖にしたのは、実は日本コロンビアの方でした。

日本の資本自由化が50%まで開放され、レコード産業でも一気に欧米メジャーとの合弁が進んだ。CBSは、当然、それまでの提携先であった日本コロンビアに話しを持ち込んだ。それを日本コロンビアが断ったのだという。それは外資による支配を恐れたからだ。日本コロンビアは邦楽市場に自信を持っていた。親会社の日立グループは、当時、高収益を上げていた邦楽部門を外資合弁とはいえ手放すことを惜しんだし、音響メーカーである日本電気音響(デンオン/デノン)との車の両輪にこだわったのです。

その一方で、代替先として話しを受けたソニーは、もともとソフトへの進出という構想を抱いていたから、この話しに飛びついた。経験豊富な米人経営者を受け入れるとともに、経営資源を惜しげもなくつぎこんで邦楽部門を立ち上げあっという間に大手へとのし上がっていく。見事な経営戦略だというべきでしょう。

とはいえ、製造現場はまったく一からの出発でした。合弁と同時に大井川工場を立ち上げる。技術志向の会社にソフト制作のノウハウはなかったに違いない。だからこそ設備技術の先進性にこだわった。当初のCBSソニー盤は、他社へのOEMだったそうです。大井川工場で自社生産するようになってからSX68のロゴを使った。

それでも時間が経てば、他社もノイマン製のカッティングレースなど新しい機器や技術を競うように導入する。ソニーの設備年齢の若さをウリにする商法も色あせてくるし、逆にソニーのレコード制作スタッフの人材も着実に層が厚くなってくる。その後のSX74といったロゴはあるにはあったが、すべて帯に印刷されていてジャケット本体にはもはや印刷されていなかったはず。もはやカッターヘッド頼りのマーケティングは無用になっいったからです。

ソニーの積極的な経営は目覚ましかった。邦楽を中核にして自社制作の経験も蓄積する。再生音質の管理は、何よりも原音を知っているかどうかがカギとなる。アンプなど再生機器だって生録音と並行してこそ信頼のできる設計製作が可能なんだと思うのです。

創業当初のCBSソニーには、そういう原音知らずの技術主義があったかもしれません。しかし、このブーレーズの「海」を冷静に聴いてみると、やはり、SX68や半導体アンプの高性能の魅力は確かにあります。アナログLPの鮮度の高さは、リマスターのCDからはなかなか聞こえてこない。CDでは失われてしまった、そういう若々しいフレッシュな先進性を感じます。何と言ってもその広い帯域と高い解像度です。

複雑に重なりうごめく精妙な動きが万華鏡を覗くかのように華麗に展開する。第1曲「海上の夜明けから正午まで」で、様々なテンポとリズム、音色のうねりを内包した断片的主題が、コーダに突入してその全てがトゥッティとなって重なり音量を増す。その壮大なファンファーレの見事な分解能の実現にソニーの少壮のスタッフは快哉を叫んだのではないでしょうか。ブーレーズの「海」には、そういう坂の上の雲を見上げるような快感があります。

古きものばかりを称賛し、新しきものを否定し受け入れようとしない。進化を若気の至りと見下し受け入れようとしないのは、頑迷固陋、老耄の性(さが)としか言いようがない。バブルが終わってからの日本のエレクロトニクス産業やオーディオメーカーの衰退は目を覆うばかりです。

ブーレーズの「海」のことを書いたら、ある人から「SX-68盤の音はひどい」と酷評を受けたのです。

ブーレーズにはもう一枚のドビュッシーがあってこちらの方が買った当初からの愛聴盤でした。曲は「ノクチュルヌ」「交響組曲《春》」といった渋めの作品。こちらは“SX68Sound”で聴いてみるととてもナチュラルな好録音。

一方の「海」(SX68MarkⅡ)盤は、確かに誇張感があってコントラストがきつくて聴き疲れがします。だからあまり繰り返す聴くことはなかったというのも正直なところ。

この違いを、その後のDSDマスタリングによるCD盤と聴き較べてみました。このCDはBMGエンターテイメントと合併した後のSONY|BMG時代(2006年)のものでヨーロッパで制作・制盤されたもの。

これを基準として聴き較べてみると、「ノクチュルヌ」と「海」の違いがはっきりします。

「ノクチュルヌ」では、まさにスコアの底まで見透かしたような精妙、精緻な演奏で、ドビュッシーの色彩や明暗、光彩陰影の千変万化に息を呑む思いがして、描出され、しかも木管パートなどの重なりのバランスの見事さに感嘆してしまう。トゥッティから浮かび上がるコールアングレイやソロのヴィオラの中音域の音色などには、やはり録音技術の新しい時代の到来を感じさせます。そのことが、CDと、このSX68盤で変わらない。当時、このソニー盤を初めて聴いた人々は皆驚いたに違いありません。

一方の「海」。こちらは、1969年に録音されたもので、71年に録音された「ノクチュルヌ」は後。SX68MarkⅡですが、私の所有している盤が制盤されたのは録音とは後先が逆転しているというわけです。これは明らかに、CD盤の基準からは逸脱した音調になっています。

わかりやすくB面に切られている「牧神の午後への前奏曲」で比較すると、SX68MarkⅡでは、ハイ上がりで音が堅くてコントラストがきつく聴き疲れがする。木管楽器などの高域には金属的な響きの付帯音がまとわりつきます。最後に現れるアンティークシンバルの“チーン”という澄んだ音もかなり変調されている。miとsiの二音が指定されていますが、最初に鳴るsi音はかなり浮き上がって聞こえるし、そのことは最後の最後の終結の音も同じです。

よく聴いてみると、帯域バランスは同じようなもので決してイコライジングなどで編集加工したというものには思えません。こういった音調は、NFBのかけ過ぎなどで体験するもの。カッティングレースですからMFBということかもしれません。いずれにせよ負帰還が深過ぎるとか、そういった技術追求の暴走に起因するというもののような気がします。

いずれにせよ、何だか二通りのマシンがあったとか、制作スタッフが2班に分かれていたのではないかと思わせるような違いです。SX68Soundではおとなしかったのに半導体アンプを導入したMarkⅡになってから暴れ出したとも考えられますが、いちいちは示しませんがグレン・グールドや国内制作盤にはナチュラルな音質がほとんどで、こうした逸脱は先だっての投稿で取り上げたアンソニー・ニューマンのチェンバロぐらいなものです。

やはり、一部の盤でソニーらしさを押し出そうと技術主義や商業主義的な音質の追求が暴走したところがあったのではないでしょうか。それもこれも《原音》を知らなかったから起こったことだと思わざるを得ません。

ソニーのレコード産業参入は劇的な事件でした。ソニーが日本コロンビアから版権を強奪したかのように思っている人が多いようですが、本当の事情は真逆で、CBSコロンビアを袖にしたのは、実は日本コロンビアの方でした。

日本の資本自由化が50%まで開放され、レコード産業でも一気に欧米メジャーとの合弁が進んだ。CBSは、当然、それまでの提携先であった日本コロンビアに話しを持ち込んだ。それを日本コロンビアが断ったのだという。それは外資による支配を恐れたからだ。日本コロンビアは邦楽市場に自信を持っていた。親会社の日立グループは、当時、高収益を上げていた邦楽部門を外資合弁とはいえ手放すことを惜しんだし、音響メーカーである日本電気音響(デンオン/デノン)との車の両輪にこだわったのです。

その一方で、代替先として話しを受けたソニーは、もともとソフトへの進出という構想を抱いていたから、この話しに飛びついた。経験豊富な米人経営者を受け入れるとともに、経営資源を惜しげもなくつぎこんで邦楽部門を立ち上げあっという間に大手へとのし上がっていく。見事な経営戦略だというべきでしょう。

とはいえ、製造現場はまったく一からの出発でした。合弁と同時に大井川工場を立ち上げる。技術志向の会社にソフト制作のノウハウはなかったに違いない。だからこそ設備技術の先進性にこだわった。当初のCBSソニー盤は、他社へのOEMだったそうです。大井川工場で自社生産するようになってからSX68のロゴを使った。

それでも時間が経てば、他社もノイマン製のカッティングレースなど新しい機器や技術を競うように導入する。ソニーの設備年齢の若さをウリにする商法も色あせてくるし、逆にソニーのレコード制作スタッフの人材も着実に層が厚くなってくる。その後のSX74といったロゴはあるにはあったが、すべて帯に印刷されていてジャケット本体にはもはや印刷されていなかったはず。もはやカッターヘッド頼りのマーケティングは無用になっいったからです。

ソニーの積極的な経営は目覚ましかった。邦楽を中核にして自社制作の経験も蓄積する。再生音質の管理は、何よりも原音を知っているかどうかがカギとなる。アンプなど再生機器だって生録音と並行してこそ信頼のできる設計製作が可能なんだと思うのです。

創業当初のCBSソニーには、そういう原音知らずの技術主義があったかもしれません。しかし、このブーレーズの「海」を冷静に聴いてみると、やはり、SX68や半導体アンプの高性能の魅力は確かにあります。アナログLPの鮮度の高さは、リマスターのCDからはなかなか聞こえてこない。CDでは失われてしまった、そういう若々しいフレッシュな先進性を感じます。何と言ってもその広い帯域と高い解像度です。

複雑に重なりうごめく精妙な動きが万華鏡を覗くかのように華麗に展開する。第1曲「海上の夜明けから正午まで」で、様々なテンポとリズム、音色のうねりを内包した断片的主題が、コーダに突入してその全てがトゥッティとなって重なり音量を増す。その壮大なファンファーレの見事な分解能の実現にソニーの少壮のスタッフは快哉を叫んだのではないでしょうか。ブーレーズの「海」には、そういう坂の上の雲を見上げるような快感があります。

古きものばかりを称賛し、新しきものを否定し受け入れようとしない。進化を若気の至りと見下し受け入れようとしないのは、頑迷固陋、老耄の性(さが)としか言いようがない。バブルが終わってからの日本のエレクロトニクス産業やオーディオメーカーの衰退は目を覆うばかりです。

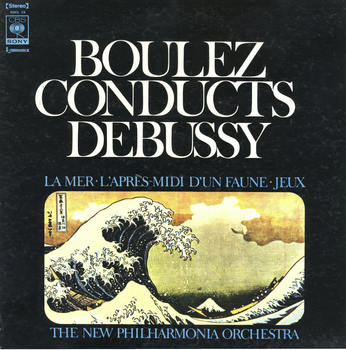

ブーレーズ ドビュッシー・交響詩「海」 [オーディオ]

ブーレーズの、ドビュッシー・交響詩「海」。

ブーレーズといえば、60年代後半に指揮者としてCBSソニーにメジャーデビューしストラヴィンスキー「春の祭典」での精緻なリズム構成や、ラヴェルやドビュッシーではキレの鋭いアーティキュレーアションと透かし彫りのように細部まで精緻に浮かびあがらせた演奏で時代を画しました。

私の持っている盤は、(おそらく)再販の国内盤。これがものの見事に《SX68 MARK II》。

前の投稿でご紹介したキャッチフレーズには続きがあります。

『なかでも歪みはSX-68カッティング・ヘッドの40~16KHz±0.5dBという広い周波数帯全域にわたり0.03%以下になり、カッティングに起因する歪は事実上追放されました』

注目なのは、周波数帯域が40~16KHzとあること。当時のLPの再生帯域上限は16KHzまでと認識されていたこと。もちろんそこでストンとカットされていたわけではないけど、当時のDL-103のデータシートでは文字通り16KHzでストンと落ちていました。放送規格もそうなっていたはずです。

改めていま現在、自分の最新システムでその演奏を聴いてみると、その革新性に再び目が醒める思いがします。「海」といえばドビュッシーのみならずいわゆる「印象派」音楽を代表する傑作であることは間違いありません。けれども、広くゆきわたったある種の思い込みのような受け止めかたがあります。それはこの曲が標題が示す通りの「交響詩」であり印象派の響きの粋をこらした「絵画的」音楽だということ。

ブーレーズの演奏を聴いてみると、説明的な「絵画」というよりビジュアルな「動画」というべきで、海のうねりや千変万化する波の様相を、光や色彩の変化や、泡立ちとかしぶき、水鳥やイルカのような海生動物の躍動など、ある種の触感的な肌理とともに多彩に感じさせてくれる、まさに心に刻まれた《印象》を描いた音楽だということがよく感じ取れるのです。

構成もしっかりしていて、プロローグともいうべき序部と気宇壮大なコーダ、序部における異国情緒の五音音階的な音列が全体的な気分を支配し、第一部の主題が第三部で回帰するなど循環的構造が明白です。それが、広大な大洋の果てしない拡がりと波の生々流転という無限を見事なまでに感得させてくれるのです。

そういうことを明らかにしたブーレーズのドビュッシー演奏は画期的だったのだと思います。それを実現できたのも録音技術やLPのカッティング技術の進歩だったと思うのです。残念ながらオリジナルプレスは持っていないので比較はできていませんが、想像するにこういう演奏においては、SX68の優位性は顕著なのではないでしょうか。

指揮やオーケストラの技術もさらに進歩し、こうした精緻なリズムやアンサンブルを難なく実現できるような時代になりましたが、それでも微妙なずれで響きが薄くなったりかすかに白濁してしまうとかつてのようなのっぺりと茫洋とした「印象」を並べた音楽になってしまったり、逆に粗っぽいディナミークやソロの演技が過剰になればシンドバットの冒険譚のような劇的な音楽になってしまいます。

これをデジタル時代の新盤(CD)と較べてみると、旧盤はさすがに録音に古さを感じさせますが、アナログ特有のコクとしっかりとした隈取りの色合いが鮮やかで、いまだにその魅力を失っていません。新盤は、デジタルらしい高解像度・広帯域ですが、再生システムによってはそれがかえって薄味の印象になってしまい、本来のブーレーズの意図が聴き取りにくくなってしまうので注意が必要かもしれません。

ブーレーズといえば、60年代後半に指揮者としてCBSソニーにメジャーデビューしストラヴィンスキー「春の祭典」での精緻なリズム構成や、ラヴェルやドビュッシーではキレの鋭いアーティキュレーアションと透かし彫りのように細部まで精緻に浮かびあがらせた演奏で時代を画しました。

私の持っている盤は、(おそらく)再販の国内盤。これがものの見事に《SX68 MARK II》。

前の投稿でご紹介したキャッチフレーズには続きがあります。

『なかでも歪みはSX-68カッティング・ヘッドの40~16KHz±0.5dBという広い周波数帯全域にわたり0.03%以下になり、カッティングに起因する歪は事実上追放されました』

注目なのは、周波数帯域が40~16KHzとあること。当時のLPの再生帯域上限は16KHzまでと認識されていたこと。もちろんそこでストンとカットされていたわけではないけど、当時のDL-103のデータシートでは文字通り16KHzでストンと落ちていました。放送規格もそうなっていたはずです。

改めていま現在、自分の最新システムでその演奏を聴いてみると、その革新性に再び目が醒める思いがします。「海」といえばドビュッシーのみならずいわゆる「印象派」音楽を代表する傑作であることは間違いありません。けれども、広くゆきわたったある種の思い込みのような受け止めかたがあります。それはこの曲が標題が示す通りの「交響詩」であり印象派の響きの粋をこらした「絵画的」音楽だということ。

ブーレーズの演奏を聴いてみると、説明的な「絵画」というよりビジュアルな「動画」というべきで、海のうねりや千変万化する波の様相を、光や色彩の変化や、泡立ちとかしぶき、水鳥やイルカのような海生動物の躍動など、ある種の触感的な肌理とともに多彩に感じさせてくれる、まさに心に刻まれた《印象》を描いた音楽だということがよく感じ取れるのです。

構成もしっかりしていて、プロローグともいうべき序部と気宇壮大なコーダ、序部における異国情緒の五音音階的な音列が全体的な気分を支配し、第一部の主題が第三部で回帰するなど循環的構造が明白です。それが、広大な大洋の果てしない拡がりと波の生々流転という無限を見事なまでに感得させてくれるのです。

そういうことを明らかにしたブーレーズのドビュッシー演奏は画期的だったのだと思います。それを実現できたのも録音技術やLPのカッティング技術の進歩だったと思うのです。残念ながらオリジナルプレスは持っていないので比較はできていませんが、想像するにこういう演奏においては、SX68の優位性は顕著なのではないでしょうか。

指揮やオーケストラの技術もさらに進歩し、こうした精緻なリズムやアンサンブルを難なく実現できるような時代になりましたが、それでも微妙なずれで響きが薄くなったりかすかに白濁してしまうとかつてのようなのっぺりと茫洋とした「印象」を並べた音楽になってしまったり、逆に粗っぽいディナミークやソロの演技が過剰になればシンドバットの冒険譚のような劇的な音楽になってしまいます。

これをデジタル時代の新盤(CD)と較べてみると、旧盤はさすがに録音に古さを感じさせますが、アナログ特有のコクとしっかりとした隈取りの色合いが鮮やかで、いまだにその魅力を失っていません。新盤は、デジタルらしい高解像度・広帯域ですが、再生システムによってはそれがかえって薄味の印象になってしまい、本来のブーレーズの意図が聴き取りにくくなってしまうので注意が必要かもしれません。