前の10件 | -

「日本の建築」(隈 研吾 著)読了 [読書]

隈研吾といえば、今の日本人の建築家のなかでおそらく最も多忙な人だろう。本書は、そのひとが八年かけて書いたという。

日本の建築が、西欧の様式建築やモダニズム建築と出会って150年。それ以来の建築家たちの覚醒、葛藤や迷い、自己矛盾、変節を、忖度なく、徹底的に読み解いた日本現代建築史。

その思考思索の決着のように自身の建築へと帰着する。隈研吾の建築は、木材などの自然素材を多用し、居丈高なタテの巨大な柱が無い。和のモダニズム…とでも呼んでよいような、そういう隈の設計思想を理解するうえでも格好の書。

.jpg)

著者である自身は、巻末の「おわりに」で、『従来の日本建築史の退屈は、二項対立にあると感じた』と書いている。

しかし、本書の面白さは《二項対立》にある。

よくも、まあ、これだけの対立項目があるかと感心するほどに多面的で様々な対立が建築の歴史にあるのかと、もうそれだけで面白く、ハラハラ、ドキドキの連続だ。退屈するどころではない。

日本の現代建築の始まりに必ず登場するのが《桂離宮》と「モダニズム建築の巨匠」ブルーノ・タウト。しかし、そこにはタウトと、鉄とコンクリートを多用したシンプルでキレのある形態を全面に押し出してタウトを時代遅れとしてモダニズムの主役から引きずり落とした「フォルマリズム」のコルビジェらとの対立があるという。タウトは、その桂離宮を大礼賛した一方で、それと対比させるように日光東照宮をこきおろしたことはよく知られているが、そこには質実・清貧主義vs権威的様式主義の二項対立があったという。

…という具合で、のっけから二項対立の連鎖。反ファシズムvs反アメリカ、弥生vs縄文、西の大陸的合理性vs東の武士的合理性、関東の大きさvs関西の小ささ、北欧的後進性vs西欧的産業社会、土俗的民衆vs権力と権威、鉄とコンクリートvs木材、柱vs壁、製材木材vs丸太、数理的工業規格vsあいまいな和建築の身体単位、垂直vs水平、デカルト空間vs斜め線、西洋流「大きな構造設計」vs日本の「小さな構造設計」…等々。

数え切れないほどの《二項対立》があるが、そうした対立項を明らかにして、戦争や冷戦などの政治対立、経済成長やその停滞、自然災害や環境破壊などと、どう建築家たちが向き合い、迷い悩み、内外面で反目し合ったかを解き明かしているからこそ、本書は面白い。二項対立は退屈だと最後っ屁のように言い放った隈自身こそ矛盾だらけだ。

建築家は、得てして饒舌だし理屈っぽい。しかし、本書を読むと、なぜそうなのかということもわかるような気がしてくる。建築というものは、人間の衣食住という生活万端に関わる根本だ。だからこそ、人間臭く奥が深い。

隈の文筆の才にも感歎させられた。

日本の建築

隈 研吾 (著)

岩波新書 新赤版 1995

2023/11/29

日本の建築が、西欧の様式建築やモダニズム建築と出会って150年。それ以来の建築家たちの覚醒、葛藤や迷い、自己矛盾、変節を、忖度なく、徹底的に読み解いた日本現代建築史。

その思考思索の決着のように自身の建築へと帰着する。隈研吾の建築は、木材などの自然素材を多用し、居丈高なタテの巨大な柱が無い。和のモダニズム…とでも呼んでよいような、そういう隈の設計思想を理解するうえでも格好の書。

.jpg)

著者である自身は、巻末の「おわりに」で、『従来の日本建築史の退屈は、二項対立にあると感じた』と書いている。

しかし、本書の面白さは《二項対立》にある。

よくも、まあ、これだけの対立項目があるかと感心するほどに多面的で様々な対立が建築の歴史にあるのかと、もうそれだけで面白く、ハラハラ、ドキドキの連続だ。退屈するどころではない。

日本の現代建築の始まりに必ず登場するのが《桂離宮》と「モダニズム建築の巨匠」ブルーノ・タウト。しかし、そこにはタウトと、鉄とコンクリートを多用したシンプルでキレのある形態を全面に押し出してタウトを時代遅れとしてモダニズムの主役から引きずり落とした「フォルマリズム」のコルビジェらとの対立があるという。タウトは、その桂離宮を大礼賛した一方で、それと対比させるように日光東照宮をこきおろしたことはよく知られているが、そこには質実・清貧主義vs権威的様式主義の二項対立があったという。

…という具合で、のっけから二項対立の連鎖。反ファシズムvs反アメリカ、弥生vs縄文、西の大陸的合理性vs東の武士的合理性、関東の大きさvs関西の小ささ、北欧的後進性vs西欧的産業社会、土俗的民衆vs権力と権威、鉄とコンクリートvs木材、柱vs壁、製材木材vs丸太、数理的工業規格vsあいまいな和建築の身体単位、垂直vs水平、デカルト空間vs斜め線、西洋流「大きな構造設計」vs日本の「小さな構造設計」…等々。

数え切れないほどの《二項対立》があるが、そうした対立項を明らかにして、戦争や冷戦などの政治対立、経済成長やその停滞、自然災害や環境破壊などと、どう建築家たちが向き合い、迷い悩み、内外面で反目し合ったかを解き明かしているからこそ、本書は面白い。二項対立は退屈だと最後っ屁のように言い放った隈自身こそ矛盾だらけだ。

建築家は、得てして饒舌だし理屈っぽい。しかし、本書を読むと、なぜそうなのかということもわかるような気がしてくる。建築というものは、人間の衣食住という生活万端に関わる根本だ。だからこそ、人間臭く奥が深い。

隈の文筆の才にも感歎させられた。

日本の建築

隈 研吾 (著)

岩波新書 新赤版 1995

2023/11/29

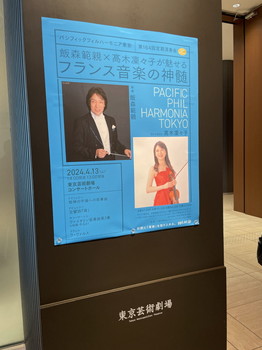

「真髄」ではないけれど… (パシフィックフィルハーモニア東京) [コンサート]

パシフィックフィルハーモニア東京は、もともとは東京ニューシティ管弦楽団と称していたオーケストラ。「東京で9番目のプロオーケストラ」として1990年に創設。

東京でローカルというのはヘンかもしれませんが、いわゆる「地域密着型」というのでしょうか、そういうものを感じさせます。

まず何よりも、大編成であることに驚きました。メジャーではないのにビッグ。正規メンバーの人数(試用期間中4名を含み45名)よりもはるかに大人数の楽員がステージ上に並んでいます。堂々の3管編成でコントラバスは7台。さすが東京です。

そのオール・フランス音楽・プログラム――フランス音楽とは、言いながらとても日本的。

最初の「牧神の午後」には、うむと唸らされました。ゆったりとしたテンポで、フルートを始め個々の楽器のメロディアスな音色と澄んだ鳴り物の音がどこまでも綺麗に響く。そのことは、次の「海」でも同じ。ドビュッシーの思い描く大洋がどこかは定かではないのですが、この「海」は、まるで日本海。佐渡島を望む日本海の絶景という感覚。

こうしたことは、最後のラヴェルにも共通します。茫漠と混沌とした響きから狂乱のなかで崩壊していく音楽を、ものの見事なマスゲームのようなスペクタクル。飯盛さんのポディアム上のダンスも素晴らしかった。

フランス音楽の「神髄」とは思わないけど、堪能しました。

圧巻だったのは、高木凜々子さんのソロによるサン・サーンス。

サン・サーンスは、ドビュッシーやラヴェルのいささか知性が勝ちすぎの高踏な「フランス音楽」のイメージとは違って古典的で、日本人の西洋音楽――伝統的クラシック音楽にぴったり。パリ音楽院で同窓だったサラサーテに献じた曲だそうです。サン・サーンスのヴァイオリン曲といえば、「序奏とロンド・カプリチオーソ」や「ハバネラ」が大好きでよく聴いていますが、この協奏曲はうかつにも見落としていました。

高木凜々子さんは、アーティスティック・パートナーとして楽団員のひとり。それだけに、オーケストラとはフィーリングがぴったり。息の合った音楽の起伏やダイナミックスのバランスがとても良くて聴き映えがします。第三楽章のコラールから大団円のコーダにかけての技巧の限りを尽くした部分は、まるでモーグルの目眩くターンの連続のよう。ここを駆け抜けた高木さんは快心の笑み。

深く腰を折っての答礼が印象的――何て爽やかで柔らかい身のこなしでしょうか。弾ききったという満足にはち切れんばかりに満面に笑みを浮かべて、とってもチャーミング。

どんどんと国籍不明化していく東京のトップオーケストラですが、このパシフィックフィルハーモニア東京は、この大都会の懐の深さを感じさせて、親近感あふれるシンフォニーコンサートでした。

パシフィックフィルハーモニア東京

第164回定期演奏会

飯盛範親X高木凜々子が魅せる

フランス音楽の神髄

2024年4月13日(土)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階D列30番)

指揮:飯森範親

ヴァイオリン:髙木凜々子

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

ドビュッシー/交響詩「海」

サン = サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調 作品61

(アンコール)

バッハ:無伴ヴァイオリン・パルティータ第3番より Ⅶ. ジーグ

ラヴェル/ラ・ヴァルス

東京でローカルというのはヘンかもしれませんが、いわゆる「地域密着型」というのでしょうか、そういうものを感じさせます。

まず何よりも、大編成であることに驚きました。メジャーではないのにビッグ。正規メンバーの人数(試用期間中4名を含み45名)よりもはるかに大人数の楽員がステージ上に並んでいます。堂々の3管編成でコントラバスは7台。さすが東京です。

そのオール・フランス音楽・プログラム――フランス音楽とは、言いながらとても日本的。

最初の「牧神の午後」には、うむと唸らされました。ゆったりとしたテンポで、フルートを始め個々の楽器のメロディアスな音色と澄んだ鳴り物の音がどこまでも綺麗に響く。そのことは、次の「海」でも同じ。ドビュッシーの思い描く大洋がどこかは定かではないのですが、この「海」は、まるで日本海。佐渡島を望む日本海の絶景という感覚。

こうしたことは、最後のラヴェルにも共通します。茫漠と混沌とした響きから狂乱のなかで崩壊していく音楽を、ものの見事なマスゲームのようなスペクタクル。飯盛さんのポディアム上のダンスも素晴らしかった。

フランス音楽の「神髄」とは思わないけど、堪能しました。

圧巻だったのは、高木凜々子さんのソロによるサン・サーンス。

サン・サーンスは、ドビュッシーやラヴェルのいささか知性が勝ちすぎの高踏な「フランス音楽」のイメージとは違って古典的で、日本人の西洋音楽――伝統的クラシック音楽にぴったり。パリ音楽院で同窓だったサラサーテに献じた曲だそうです。サン・サーンスのヴァイオリン曲といえば、「序奏とロンド・カプリチオーソ」や「ハバネラ」が大好きでよく聴いていますが、この協奏曲はうかつにも見落としていました。

高木凜々子さんは、アーティスティック・パートナーとして楽団員のひとり。それだけに、オーケストラとはフィーリングがぴったり。息の合った音楽の起伏やダイナミックスのバランスがとても良くて聴き映えがします。第三楽章のコラールから大団円のコーダにかけての技巧の限りを尽くした部分は、まるでモーグルの目眩くターンの連続のよう。ここを駆け抜けた高木さんは快心の笑み。

深く腰を折っての答礼が印象的――何て爽やかで柔らかい身のこなしでしょうか。弾ききったという満足にはち切れんばかりに満面に笑みを浮かべて、とってもチャーミング。

どんどんと国籍不明化していく東京のトップオーケストラですが、このパシフィックフィルハーモニア東京は、この大都会の懐の深さを感じさせて、親近感あふれるシンフォニーコンサートでした。

パシフィックフィルハーモニア東京

第164回定期演奏会

飯盛範親X高木凜々子が魅せる

フランス音楽の神髄

2024年4月13日(土)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階D列30番)

指揮:飯森範親

ヴァイオリン:髙木凜々子

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

ドビュッシー/交響詩「海」

サン = サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調 作品61

(アンコール)

バッハ:無伴ヴァイオリン・パルティータ第3番より Ⅶ. ジーグ

ラヴェル/ラ・ヴァルス

「言語の力」(ビオリカ・マリアン 著)読了 [読書]

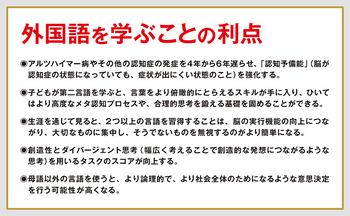

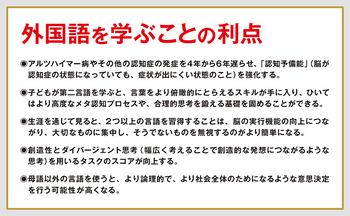

複数の言語を話すことで、人間の脳は変わる。認知や思考に大きな影響を与えコミュニケーションの能力が拡大し、果ては認知症のリスクも減らすという。

意外に思うかもしれないが、全世界に暮らす人の過半数がバイリンガルかマルチリンガルだという。全世界的に見ると、複数の言語を話す人は、例外ではなくむしろ普通の存在だ。

そして、外国語を習得することはさほど難しくない。

個人的な話しだけれど、昔、東大生は他の大学よりも帰国子女や留学体験者が格段に多いと教わった。そのことを教えてくれたのは東大教養学部のフランス文学の教授だった。調査の結果は学外秘とされていた。公表すると世の中の教育熱心な親たちがパニックになるだろうと懸念したからだそうだ。もう40年も昔の話しだけれど。

著者は、米国ノースウェスタン大学のコミュニケーション科学の教授。自らもルーマニア語を母語とするマルチリンガル。ロシア語はほぼ母語と同等、もちろん英語も話す。その他、様々な言語の研究に携わってきた。そうした立場と、自らの研究・調査結果から、マルチリンガルは良いことだらけだという。

そもそも脳は、それぞれの言語を別々に処理しているわけではない。聴覚、視覚といった知覚や認知も、記憶、思考など様々に連携するネットワークになっていて、言語によってその連携に違いは無いという。

つまり、人間の脳はひとつのオーケストラ。

同じオーケストラが、ベートーヴェンもブラームスでも、どんな曲でも演奏できる。曲によって楽団員が違うわけでも、楽器を持ち替えるわけでもない。それでまるで別の曲、ちがう音響を奏でる。

これも個人的な話しだけれど、会社の先輩で帰国子女で英語が堪能なバイリンガルがいた。通訳をしながら、日本語でメモを取り、それと同時に相手の英語でのひそひそ話しまで聴き取っていた。ひとつの脳でいくらでもこなせる。

言語は、人格を作るし文化や習慣も違ってくる。色や形などの認知までも言語によって変わってくる。だから、マルチリンガルは違った文化に対し寛容で、様々な感受性、表現の違いや表情や言葉の裏表への理解や思いやりが高まる。寛容度が上がり、他者を受け入れやすくなるという。だから、本人の幸福度も高まり、社会の分断リスクを低めて、世界はより平和になる。

米国国務省のレポートによると、日本語は最も難しい言語だそうだ。英語話者にとって習得するまでに要する時間が最長のカテゴリーに属する。単一性の高い民族で、島国という地勢もあってモノリンガルがあたりまえと思っている。

著者の紹介する言語学的、脳科学的な事例は、身近で、しかも、かなりショッキングな話しも多い。

読むと、きっとひとつでも外国語を学ぼうという気になるに違いありません。著者の調査によると、言語習得には幼児からの教育である必要はなく、高齢になっても学習に要する時間はさほど変わらないそうですから。

言語の力

「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか?

ビオリカ・マリアン 著

今井むつみ 監訳・解説

桜田直美 訳

KADOKAWA

2023年12月21日 初版発行

The Power of Language

Viorica Marian

意外に思うかもしれないが、全世界に暮らす人の過半数がバイリンガルかマルチリンガルだという。全世界的に見ると、複数の言語を話す人は、例外ではなくむしろ普通の存在だ。

そして、外国語を習得することはさほど難しくない。

個人的な話しだけれど、昔、東大生は他の大学よりも帰国子女や留学体験者が格段に多いと教わった。そのことを教えてくれたのは東大教養学部のフランス文学の教授だった。調査の結果は学外秘とされていた。公表すると世の中の教育熱心な親たちがパニックになるだろうと懸念したからだそうだ。もう40年も昔の話しだけれど。

著者は、米国ノースウェスタン大学のコミュニケーション科学の教授。自らもルーマニア語を母語とするマルチリンガル。ロシア語はほぼ母語と同等、もちろん英語も話す。その他、様々な言語の研究に携わってきた。そうした立場と、自らの研究・調査結果から、マルチリンガルは良いことだらけだという。

そもそも脳は、それぞれの言語を別々に処理しているわけではない。聴覚、視覚といった知覚や認知も、記憶、思考など様々に連携するネットワークになっていて、言語によってその連携に違いは無いという。

つまり、人間の脳はひとつのオーケストラ。

同じオーケストラが、ベートーヴェンもブラームスでも、どんな曲でも演奏できる。曲によって楽団員が違うわけでも、楽器を持ち替えるわけでもない。それでまるで別の曲、ちがう音響を奏でる。

これも個人的な話しだけれど、会社の先輩で帰国子女で英語が堪能なバイリンガルがいた。通訳をしながら、日本語でメモを取り、それと同時に相手の英語でのひそひそ話しまで聴き取っていた。ひとつの脳でいくらでもこなせる。

言語は、人格を作るし文化や習慣も違ってくる。色や形などの認知までも言語によって変わってくる。だから、マルチリンガルは違った文化に対し寛容で、様々な感受性、表現の違いや表情や言葉の裏表への理解や思いやりが高まる。寛容度が上がり、他者を受け入れやすくなるという。だから、本人の幸福度も高まり、社会の分断リスクを低めて、世界はより平和になる。

米国国務省のレポートによると、日本語は最も難しい言語だそうだ。英語話者にとって習得するまでに要する時間が最長のカテゴリーに属する。単一性の高い民族で、島国という地勢もあってモノリンガルがあたりまえと思っている。

著者の紹介する言語学的、脳科学的な事例は、身近で、しかも、かなりショッキングな話しも多い。

読むと、きっとひとつでも外国語を学ぼうという気になるに違いありません。著者の調査によると、言語習得には幼児からの教育である必要はなく、高齢になっても学習に要する時間はさほど変わらないそうですから。

言語の力

「思考・価値観・感情」なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのか?

ビオリカ・マリアン 著

今井むつみ 監訳・解説

桜田直美 訳

KADOKAWA

2023年12月21日 初版発行

The Power of Language

Viorica Marian

チャンピオンベルト [雑感]

朝ドラ「虎に翼」を楽しみに見ています。

伊藤沙莉がちょっとぶっ飛んでる女の子を演じていてその快調な演技ぶりがなんともいえず痛快。

兄の結婚式で、宝塚版の「モン・パパ」を歌いまくって大盛り上がりという場面は絶品でした。

♪うちのパパとうちのママが並んだ時

大きくて立派なはママ

うちのパパとうちのママと喧嘩して

大きな声でどなるは いつもママ

いやな声であやまるのはいつもパパ

うちのパパ毎晩おそい

うちのママ ヒステリー

暴れてどなるはいつもママ

はげ頭下げるはいつもパパ

出鱈目いう それはパパ

胸ぐらをとる それはママ

パパの体はゆれるゆれる

クルクルとまわされる♪

主人公が通うのは、お茶の水にある女学校。

そのセーラー服姿を見てちょっとのけぞりました。あの、ぶっといベルトには見覚えがあります。その時のトラウマがよみがえって胸がうずく。あれを我々はチャンピオンベルトと呼んでいました。

高校生の時、女子高生と合同読書会をやることになって、そこに現れたチャンピオンベルト・ガールズ。女子高生と楽しい時を過ごせると浮かれていたわれわれは、ぐうの音もでないほどに言い負かされ、そんな読解力と知能程度でよくも恥ずかしくないわね…とコテンパンにやられたのです。

チャンピオンベルトに恐怖さえ覚え、半泣きでした。

伊藤沙莉がちょっとぶっ飛んでる女の子を演じていてその快調な演技ぶりがなんともいえず痛快。

兄の結婚式で、宝塚版の「モン・パパ」を歌いまくって大盛り上がりという場面は絶品でした。

♪うちのパパとうちのママが並んだ時

大きくて立派なはママ

うちのパパとうちのママと喧嘩して

大きな声でどなるは いつもママ

いやな声であやまるのはいつもパパ

うちのパパ毎晩おそい

うちのママ ヒステリー

暴れてどなるはいつもママ

はげ頭下げるはいつもパパ

出鱈目いう それはパパ

胸ぐらをとる それはママ

パパの体はゆれるゆれる

クルクルとまわされる♪

主人公が通うのは、お茶の水にある女学校。

そのセーラー服姿を見てちょっとのけぞりました。あの、ぶっといベルトには見覚えがあります。その時のトラウマがよみがえって胸がうずく。あれを我々はチャンピオンベルトと呼んでいました。

高校生の時、女子高生と合同読書会をやることになって、そこに現れたチャンピオンベルト・ガールズ。女子高生と楽しい時を過ごせると浮かれていたわれわれは、ぐうの音もでないほどに言い負かされ、そんな読解力と知能程度でよくも恥ずかしくないわね…とコテンパンにやられたのです。

チャンピオンベルトに恐怖さえ覚え、半泣きでした。

ある官僚の死 [自転車散策・紀行]

僕たちは、八ッ場ダムに行った。

碧水を満々と湛え静かに、しかし、堂々と渓谷の美景のなかに眠っている。

大学時代の仲間たちとともに、このダムの工事のために命を削った畏友の慰霊をするためだった。

政治に翻弄され続けたダムの建設工事。

彼は、その工事事務所の所長だった。

県立高校時代はボート部のキャプテンだった彼は、川をこよなく愛した。だから、いつも「水辺と人間との共生」という理想を抱き夢を追っていた。

だが、水運が廃れ、土地利用に余裕のない現代の日本では、広々とした河川敷や遊水池、流速を落とすための河川の蛇行すらも許されない。そんな人間の生活と対立的におかれがちな河川行政に悩んだ。

工事事務所長は工事監督というよりも、国土行政の最前線の指揮官。「ダムづくりは地域づくりである」を標榜し、用地補償、代替地計画など地元との交渉の先頭に立つ。地元住民の意向を汲みながら、うまちづくりの絵を描き、賛成と反対が対立する地元の説得・とりまとめ、交渉に奔走し、心身を消耗する日々が続く。

彼は体調を崩した。

ある時、突然、山を下りて霞ヶ関に同僚を訪ねてきた。総髪は真白となりよれよれの作業服姿を見て、本庁の受付は異端者の闖入かとたじろいだという。その晩、大学以来の私たち友人のひとりでもあるその同僚と痛飲した彼はそれでも多くは語らなかったという。

やがてラインを外れ公益法人の閑職へと天下った。そして、早過ぎる死。食道ガンで彼が逝ったのは平成19年(2007年)のことだった。

彼の死の2年後に、「コンクリートから人へ」をスローガンに政権交代を果たした鳩山政権が、八ッ場ダム中止を唐突に宣言する。着工にまでこぎ着けた友人の血を吐く思いを知るだけに僕たちは憤ったが、政権はあっという間に前言を翻して再開を決定する。身勝手な政治の無責任さに鼻白む思いだったが、そんなことも今は昔のこと。

湖岸の展望台に、仲間たち14名(ひとりは声なき遺影だが)が集まった。

僕らは声を枯らして大学の応援歌を歌った。

碧水を満々と湛え静かに、しかし、堂々と渓谷の美景のなかに眠っている。

大学時代の仲間たちとともに、このダムの工事のために命を削った畏友の慰霊をするためだった。

政治に翻弄され続けたダムの建設工事。

彼は、その工事事務所の所長だった。

県立高校時代はボート部のキャプテンだった彼は、川をこよなく愛した。だから、いつも「水辺と人間との共生」という理想を抱き夢を追っていた。

だが、水運が廃れ、土地利用に余裕のない現代の日本では、広々とした河川敷や遊水池、流速を落とすための河川の蛇行すらも許されない。そんな人間の生活と対立的におかれがちな河川行政に悩んだ。

工事事務所長は工事監督というよりも、国土行政の最前線の指揮官。「ダムづくりは地域づくりである」を標榜し、用地補償、代替地計画など地元との交渉の先頭に立つ。地元住民の意向を汲みながら、うまちづくりの絵を描き、賛成と反対が対立する地元の説得・とりまとめ、交渉に奔走し、心身を消耗する日々が続く。

彼は体調を崩した。

ある時、突然、山を下りて霞ヶ関に同僚を訪ねてきた。総髪は真白となりよれよれの作業服姿を見て、本庁の受付は異端者の闖入かとたじろいだという。その晩、大学以来の私たち友人のひとりでもあるその同僚と痛飲した彼はそれでも多くは語らなかったという。

やがてラインを外れ公益法人の閑職へと天下った。そして、早過ぎる死。食道ガンで彼が逝ったのは平成19年(2007年)のことだった。

彼の死の2年後に、「コンクリートから人へ」をスローガンに政権交代を果たした鳩山政権が、八ッ場ダム中止を唐突に宣言する。着工にまでこぎ着けた友人の血を吐く思いを知るだけに僕たちは憤ったが、政権はあっという間に前言を翻して再開を決定する。身勝手な政治の無責任さに鼻白む思いだったが、そんなことも今は昔のこと。

湖岸の展望台に、仲間たち14名(ひとりは声なき遺影だが)が集まった。

僕らは声を枯らして大学の応援歌を歌った。

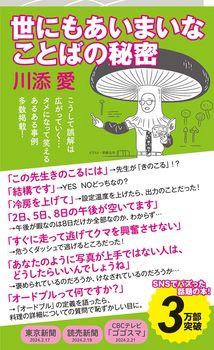

世にもあいまいなことばの秘密 [読書]

日本語はあいまいな言語だとよく言われる。

「世にもあいまいなことば(=日本語)・の秘密」という題名を一見して、日本語という言語のもつ特有のあいまいさを言語学的に解明しようという本だと思い、手にしてみた。

ところが読み始めてみるとそうではない。

「世にもあいまいな・ことばの秘密」ということで、(ことば=あいまい)という意味。表現にはあいまいさがつきまとうが、それは日本語に限ったことではない。そういうことばのあいまいさ(=複数の解釈が可能)を回避するための実用書みたいな本でした。

ことばといっても、日常の日本語。言語学といった難しい本ではなく、ごくごく身の回りの会話とか、メールやSNSでのやりとり、ニュースの見出しなどのお話し。例文もごく簡単なものだから、親しみやすいし、わかりやすい。

でも笑ってすませるわけにもいかない。

メールやSNSなど、短文のやりとりばかりの昨今。こんな短いことばでも誤解のすき間だらけとびっくり。短文だからこそ言葉を選び、磨いてみよう。

世にもあいまいなことばの秘密

川添愛著

ちくまプリマー新書442

2023年12月10日 初版第一刷発行

「世にもあいまいなことば(=日本語)・の秘密」という題名を一見して、日本語という言語のもつ特有のあいまいさを言語学的に解明しようという本だと思い、手にしてみた。

ところが読み始めてみるとそうではない。

「世にもあいまいな・ことばの秘密」ということで、(ことば=あいまい)という意味。表現にはあいまいさがつきまとうが、それは日本語に限ったことではない。そういうことばのあいまいさ(=複数の解釈が可能)を回避するための実用書みたいな本でした。

ことばといっても、日常の日本語。言語学といった難しい本ではなく、ごくごく身の回りの会話とか、メールやSNSでのやりとり、ニュースの見出しなどのお話し。例文もごく簡単なものだから、親しみやすいし、わかりやすい。

でも笑ってすませるわけにもいかない。

メールやSNSなど、短文のやりとりばかりの昨今。こんな短いことばでも誤解のすき間だらけとびっくり。短文だからこそ言葉を選び、磨いてみよう。

世にもあいまいなことばの秘密

川添愛著

ちくまプリマー新書442

2023年12月10日 初版第一刷発行

「謎の平安前期」(榎村 寛之 (著)読了 [読書]

平安時代は400年も続いた。桓武天皇が平安京に遷都してから藤原道長が摂政関白太政大臣の頂点に立つまでには約200年の時が流れている。私たちは平安時代といっても、前半の200年のことは何も知らない。

本書は、そのあまり知られていない「平安前期」を深掘りして再考してみようというもの。

著者によれば、平安時代の歴史があまり知られていないのは仕方のないこと。そもそも、この時代になって正規の歴史書(「正史」)というものが書かれなくなった。王朝交代を繰り返す中国と違って、政権交代の正統性を謳うための前史を編纂する必要が無くなった。唐も滅び、新羅も渤海も滅び、大陸や朝鮮半島との行き来も途絶え外交不在だから記録するほどのこともない。平安時代というのは、そういうユルい時代。教科書で習うのは、「古今和歌集」や「源氏物語」「枕草子」のことばかりになる。

ところが、その平安前期が、なかなかに面白い。ぼんやりと、奈良時代に完成した律令国家の衰退が平安時代だ…などと思い込んでいると、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそう。

著者は、古代史研究家。特に、伊勢神宮または賀茂神社に巫女として奉仕した未婚の内親王(天皇の皇女)に詳しい。平安前期の歴史を、天皇家の女系を中心にジェンダーの視点から見直し再評価しようというのが本書。

桓武天皇が完成させた律令国家は、あくまでも中国の統治体制のコピペ。それを日本の現実に合わせていくのが平安前期。それは建前先行の大きな政府から、地方重視の小さな政府へと実利的な改革が重ねられた時代。むしろ国は豊かになり、平安京は未曾有の繁栄を誇る本格的な都市となる。

建前から現実へ移行していくにつれて、王家のあり方も変わっていく。皇族皇統とそれを支援する有力豪族による「護送船団方式」から、やがて、門閥貴族が外戚として血統を支配していく「摂関政治」へと変質し身分も固定化していく。皇統直系の身位であるべき皇后とか、それに仕える女官という建前が薄まっていき、天皇の寝所に侍する女はすべからく女御や更衣となって政治とは無縁の『女御・更衣あまたさぶらひける…』後宮を形成していく。政治の実権は、皇子の母系となる摂関家や幼い天皇に譲位した太上天皇(上皇)が握ることになる。

つまり正式の官位もあり活躍していた女性たちは次第に表舞台から排除され、政治はもっぱら殿方たちの専管事項となっていくというわけ。

天皇血統の皇后がいなくなれば、女性天皇の可能性も無くなる。皇女たちは、もっと悲惨で、行き場を失う。その多くは未婚のまま。巫女として神に仕えるという形で天皇家を守る斎王というのもそこから生まれるが、京を離れ遠く伊勢に下る本人たちやそれに付き添う女たちの立場は微妙だろう。そこから六条御息所のような生霊、死霊の祟りへの恐怖物語も生ずる。

政治統治の公用語である漢文も使いこなした皇后とそれを取り巻く女官たちの教養は、やがては女御に付く女房へとどんどんと下級へと沈下していくことに。一方で、外交不在の時代になって外国語としての漢文(中国語)はどんどんと形式化・形骸化し、活き活きとした文化は口語表音文字としての仮名文字が担うことになっていくというわけです。

こうした女御、あるいはそれに仕える名も無き女房たちは、ある種の文化サロンを主催し、それを通じて天皇やその側近たちに直接まみえることもできた。紀貫之などの下級貴族といえども和歌などの文化活動を通じて権力の頂点の知己を得る機会があったというのがこの時代の宮廷文化であり、政治の実態だったというわけです。地方の風物事情も知悉する下級貴族は紀行文学も生み出し、京のことしか知らない宮廷とその周辺にもてはやされる。

とにかく目からウロコの連続で、なるほどと面白い。

…が、ちょっと読みにくく、後半になればなるほど重たい。個人名が多く、家系、血統などが複雑だし、テーマが前後錯綜し繰り返しも多いので、読み進めるのはちょっと根気が必要。後半は、重複も多いのでもどかしい。もう少し流れや主題を整理して、読みやすくわかりやすいものにして欲しかった。

謎の平安前期

―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年

榎村 寛之 (著)

中公新書 2783

2023/12/25 発行

本書は、そのあまり知られていない「平安前期」を深掘りして再考してみようというもの。

著者によれば、平安時代の歴史があまり知られていないのは仕方のないこと。そもそも、この時代になって正規の歴史書(「正史」)というものが書かれなくなった。王朝交代を繰り返す中国と違って、政権交代の正統性を謳うための前史を編纂する必要が無くなった。唐も滅び、新羅も渤海も滅び、大陸や朝鮮半島との行き来も途絶え外交不在だから記録するほどのこともない。平安時代というのは、そういうユルい時代。教科書で習うのは、「古今和歌集」や「源氏物語」「枕草子」のことばかりになる。

ところが、その平安前期が、なかなかに面白い。ぼんやりと、奈良時代に完成した律令国家の衰退が平安時代だ…などと思い込んでいると、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそう。

著者は、古代史研究家。特に、伊勢神宮または賀茂神社に巫女として奉仕した未婚の内親王(天皇の皇女)に詳しい。平安前期の歴史を、天皇家の女系を中心にジェンダーの視点から見直し再評価しようというのが本書。

桓武天皇が完成させた律令国家は、あくまでも中国の統治体制のコピペ。それを日本の現実に合わせていくのが平安前期。それは建前先行の大きな政府から、地方重視の小さな政府へと実利的な改革が重ねられた時代。むしろ国は豊かになり、平安京は未曾有の繁栄を誇る本格的な都市となる。

建前から現実へ移行していくにつれて、王家のあり方も変わっていく。皇族皇統とそれを支援する有力豪族による「護送船団方式」から、やがて、門閥貴族が外戚として血統を支配していく「摂関政治」へと変質し身分も固定化していく。皇統直系の身位であるべき皇后とか、それに仕える女官という建前が薄まっていき、天皇の寝所に侍する女はすべからく女御や更衣となって政治とは無縁の『女御・更衣あまたさぶらひける…』後宮を形成していく。政治の実権は、皇子の母系となる摂関家や幼い天皇に譲位した太上天皇(上皇)が握ることになる。

つまり正式の官位もあり活躍していた女性たちは次第に表舞台から排除され、政治はもっぱら殿方たちの専管事項となっていくというわけ。

天皇血統の皇后がいなくなれば、女性天皇の可能性も無くなる。皇女たちは、もっと悲惨で、行き場を失う。その多くは未婚のまま。巫女として神に仕えるという形で天皇家を守る斎王というのもそこから生まれるが、京を離れ遠く伊勢に下る本人たちやそれに付き添う女たちの立場は微妙だろう。そこから六条御息所のような生霊、死霊の祟りへの恐怖物語も生ずる。

政治統治の公用語である漢文も使いこなした皇后とそれを取り巻く女官たちの教養は、やがては女御に付く女房へとどんどんと下級へと沈下していくことに。一方で、外交不在の時代になって外国語としての漢文(中国語)はどんどんと形式化・形骸化し、活き活きとした文化は口語表音文字としての仮名文字が担うことになっていくというわけです。

こうした女御、あるいはそれに仕える名も無き女房たちは、ある種の文化サロンを主催し、それを通じて天皇やその側近たちに直接まみえることもできた。紀貫之などの下級貴族といえども和歌などの文化活動を通じて権力の頂点の知己を得る機会があったというのがこの時代の宮廷文化であり、政治の実態だったというわけです。地方の風物事情も知悉する下級貴族は紀行文学も生み出し、京のことしか知らない宮廷とその周辺にもてはやされる。

とにかく目からウロコの連続で、なるほどと面白い。

…が、ちょっと読みにくく、後半になればなるほど重たい。個人名が多く、家系、血統などが複雑だし、テーマが前後錯綜し繰り返しも多いので、読み進めるのはちょっと根気が必要。後半は、重複も多いのでもどかしい。もう少し流れや主題を整理して、読みやすくわかりやすいものにして欲しかった。

謎の平安前期

―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年

榎村 寛之 (著)

中公新書 2783

2023/12/25 発行

モダンとピリオドの美麗な出会い (吉井瑞穂&川口成彦) [コンサート]

何とモダンのオーボエと、ピリオドのフォルテピアノの組み合わせというエープリルフールのような話し。

吉井さんのオーボエはたぶんYAMAHA。川口さんのフォルテピアノは18世紀末のレプリカだけれど、A=442Hzにも調弦できるということで、このデュオリサイタルが実現できたとのこと。

吉井さんが、古楽器と共演するというのを聴いたのはこれが初めてではないですし、フルートやオーボエのモダンと古楽器の合奏ということは、チェンバロなどの古楽器が珍しくなくなった今日、決して希ではありません。でもフォルテピアノとのデュオ・リサイタルというのは聴いたことがありません。

最初の、バッハ親子こそチェンバロでの演奏でしたが、通奏低音を欠いたチェンバロとのアンサンブルは、ある意味ではちょっとエキゾチックな響きに感じました。

その後は、すべてフォルテピアノ。これが素晴らしかった。

吉井さんのオーボエの音色が冴え渡る。コンクリート打ちっぱなしの小ホールは、やや冷たいドライな響き。それが、いざオーボエになるとかえって音が曇らず実に艶やかで延びのある艶やかな歌を聴かせてくれます。フォルテピアノとの音量バランスはどうなのかまったく未知でしたが、実にしっくりとくる。川口さんのタッチは思い切り繊細で、そのかそけきピアニッシモは本当に幻想の精霊のささやき。思い切って堂々と響かせると、そのダイナミックスの広さに驚きます。その音量の幅が、すべてオーボエとマッチするのが驚き。

吉井さんは、フォルテピアノは「オーガニック」、だから聴いていても疲れない、自然と耳が聴きに行くからアンサンブルが楽しい…というような主旨を言っていますが、それは聴き手も同じ。

プログラムの大半は、すべてが初聴きの作曲家ばかり。モーツァルトやベートーヴェンと同時代の曲は、やっぱりフォルテピアノが似合う。ドヴィエンヌもヴィダーケアもパリの作曲家。やっぱり木管楽器はフランス。その伸びやかで小粋な歌にフランスの古典時代の典雅さも加わる。ふたりとも管楽器奏者でもあったとのことで、吉井さんのうれしそうなこと。もちろんもっとうれしいのは聴いているほうです。

ブラスコ・デ・ネブラはカタルーニャ生まれ。スペインで初めて初めて出版譜に「ピアノのために= para fuerte-piano」と明記したそうで、スペイン音楽オタクの川口さんはちゃっかりここでフォルテピアノの独奏。その前後に、ちゃんと吉井さんにご馳走しています。プラというリスボンで活躍したオーボエ奏者でもあった作曲家のオーボエ・ソナタ。最後は、パリで活躍したヴィダーケア。その代表作がこのヴァイオリンまたはオーボエとピアノのための二重奏曲集ということなんだそうです。とにかく、相手がいないことには実現できないレパートリー。吉井さんも川口さんも実に嬉しそう。聴いているこちらも、初めて聴くこの曲には何とも言えない幸福感でいっぱい。アンコールもヴィダーケアで、吉井さんの「もし会場に同業者の方がいたらぜひレパートリーに」というトークに会場は爆笑でした。

二人の朗らかな笑顔が素敵。こんなハッピーなデュオ・リサイタルは前代未聞。

東京・春・音楽祭2024

吉井瑞穂(オーボエ)&川口成彦(フォルテピアノ/チェンバロ)

2024年4月1日(月)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列33番)

オーボエ:モダン(A=442Hz)

フォルテピアノ:ルイ・デュルケン(1790年頃)のレプリカ

J.S.バッハ:フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ 変ホ長調 BWV1031

C.P.E.バッハ:オーボエ・ソナタ ト短調 Wq.135

F.ドヴィエンヌ:オーボエと通奏低音のためのソナタ ニ短調 op.71 No.2

J.B.プラ:オーボエ・ソナタ 変ロ長調

M.ブラスコ・デ・ネブラ:ソナタ ホ短調 op.1-6

J.ヴィダーケア:ソナタ 第1番 ホ短調

(アンコール曲)

ヴィダーケア:デュオ・ソナタ 第3番 第2楽章

タグ:東京・春・音楽祭2024

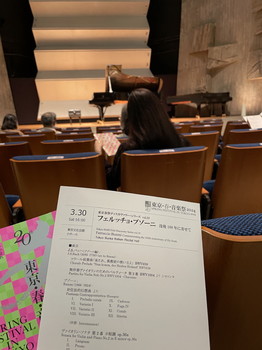

ブゾーニ没後100年に寄せて(東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ) [コンサート]

東京・春・音楽祭は、毎年、サクラの季節の楽しみ。でもポスト・コロナ時代になって、私の気持ちは、この音楽祭の別の側面であるミニマルな世界のほうに今やすっかり切り替わってしまっています。

そうした私のお目当てのひとつが〈ディスカヴァリー・シリーズ〉。

今回、取り上げられたのはブゾーニ。今年が没後100年にあたるのだそうです。

ブゾーニは、どこかつかみどころのない作曲家です。

ブゾーニと言えば、バッハのシャコンヌを始めとするピアノ編曲版が有名。ピアニストとしては、最後のロマン主義ピアニストと呼ばれてもいて、バッハ編曲はピアニストとして盛んに活動していた頃のこと。イタリア生まれでありながら、ウィーンやベルリンなどドイツ圏で活動し、とても保守的なイメージを持ちます。

一方で作曲家としては、クルト・ヴァイルやエドガー・ヴァレーズらを育て、さらには、米国における電子音楽の先駆者の一人となるオットー・ルーニンも弟子のひとり。伊福部昭も、晩年にはピアノ編曲の参考にと、リストとともにブゾーニの楽譜ばかり眺めていたそうです。現代音楽の作曲家に大きな影響を与えた人でもあるわけです。

そういうブゾーニの多面性から何かその魅力を深掘りできないかと期待したコンサートですが、どちらかといえばブゾーニの保守的なイメージばかりが印象に残るレクチャー・コンサートでした。

最初は、やっぱり、バッハ。

加藤洋之さんのピアノは、ずっしりと重い。構えもがっちりとしていていかにも中央ヨーロッパの本流派とも言うべきピアノ。これはちょっとバッハ編曲家としてのブゾーニのドツボにはまったという感じ。

二曲目は、ピアノ2台の連弾。山縣美季さんが第一ピアノを担当。対面型ではなく、横に同じ向きに並べての連弾はちょっと珍しい。ブゾーニの代表作と言われていて、この2台ピアノ版の他に独奏版も2種類あるそうです。バッハの「フーガの技法」からの引用や「B・A・C・H」の音型が現れるなど、やはりバッハ編曲のブゾーニらしい曲。この日は抜粋での演奏ですが、構造的でがっしりとした建築のようなイメージがあり、ブゾーニ自身、全体を建造物を図式化したもので説明しているというお話しでした。

休憩後は、ヴァイオリン・ソナタ。

フェデリコ・アゴスティーニの音色は魅力的。もともとブゾーニの理解者とも言うべきシゲティの演奏でも知られていて、いかにも新古典主義というスタイル。おそらくピアノ曲以外で最もよく取り上げられる曲ですが、第三楽章の変奏の主題は、やっぱりバッハの引用となっています。

ブゾーニというとやっぱり、バッハ… しかも、重厚長大な保守的な構造物的バッハということになってしまうのでしょうか。解説も、そういう路線に沿ったお話しに終始して意外性はなく、いささか退屈。

ブゾーニは、やはりバッハなのかな。せっかくブゾーニを取り上げられながら、ちょっと通り一遍に終始するコンサートでした。テーマが地味過ぎるのか、客席は空きが多くて残念でした。

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.10

フェルッチョ・ブゾーニ

没後100年に寄せて

2024年3月30日(土)16:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(G列22番)

ヴァイオリン:フェデリコ・アゴスティーニ

ピアノ:加藤洋之、山縣美季

お話:畑野小百合(音楽学)

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「来たれ、異教徒の救い主よ」BWV659

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004 より

シャコンヌ

ブゾーニ:

対位法的幻想曲 より

ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ホ短調 op.36a

そうした私のお目当てのひとつが〈ディスカヴァリー・シリーズ〉。

今回、取り上げられたのはブゾーニ。今年が没後100年にあたるのだそうです。

ブゾーニは、どこかつかみどころのない作曲家です。

ブゾーニと言えば、バッハのシャコンヌを始めとするピアノ編曲版が有名。ピアニストとしては、最後のロマン主義ピアニストと呼ばれてもいて、バッハ編曲はピアニストとして盛んに活動していた頃のこと。イタリア生まれでありながら、ウィーンやベルリンなどドイツ圏で活動し、とても保守的なイメージを持ちます。

一方で作曲家としては、クルト・ヴァイルやエドガー・ヴァレーズらを育て、さらには、米国における電子音楽の先駆者の一人となるオットー・ルーニンも弟子のひとり。伊福部昭も、晩年にはピアノ編曲の参考にと、リストとともにブゾーニの楽譜ばかり眺めていたそうです。現代音楽の作曲家に大きな影響を与えた人でもあるわけです。

そういうブゾーニの多面性から何かその魅力を深掘りできないかと期待したコンサートですが、どちらかといえばブゾーニの保守的なイメージばかりが印象に残るレクチャー・コンサートでした。

最初は、やっぱり、バッハ。

加藤洋之さんのピアノは、ずっしりと重い。構えもがっちりとしていていかにも中央ヨーロッパの本流派とも言うべきピアノ。これはちょっとバッハ編曲家としてのブゾーニのドツボにはまったという感じ。

二曲目は、ピアノ2台の連弾。山縣美季さんが第一ピアノを担当。対面型ではなく、横に同じ向きに並べての連弾はちょっと珍しい。ブゾーニの代表作と言われていて、この2台ピアノ版の他に独奏版も2種類あるそうです。バッハの「フーガの技法」からの引用や「B・A・C・H」の音型が現れるなど、やはりバッハ編曲のブゾーニらしい曲。この日は抜粋での演奏ですが、構造的でがっしりとした建築のようなイメージがあり、ブゾーニ自身、全体を建造物を図式化したもので説明しているというお話しでした。

休憩後は、ヴァイオリン・ソナタ。

フェデリコ・アゴスティーニの音色は魅力的。もともとブゾーニの理解者とも言うべきシゲティの演奏でも知られていて、いかにも新古典主義というスタイル。おそらくピアノ曲以外で最もよく取り上げられる曲ですが、第三楽章の変奏の主題は、やっぱりバッハの引用となっています。

ブゾーニというとやっぱり、バッハ… しかも、重厚長大な保守的な構造物的バッハということになってしまうのでしょうか。解説も、そういう路線に沿ったお話しに終始して意外性はなく、いささか退屈。

ブゾーニは、やはりバッハなのかな。せっかくブゾーニを取り上げられながら、ちょっと通り一遍に終始するコンサートでした。テーマが地味過ぎるのか、客席は空きが多くて残念でした。

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.10

フェルッチョ・ブゾーニ

没後100年に寄せて

2024年3月30日(土)16:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(G列22番)

ヴァイオリン:フェデリコ・アゴスティーニ

ピアノ:加藤洋之、山縣美季

お話:畑野小百合(音楽学)

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「来たれ、異教徒の救い主よ」BWV659

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004 より

シャコンヌ

ブゾーニ:

対位法的幻想曲 より

ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ホ短調 op.36a

タグ:東京・春・音楽祭2024

「世界を、こんなふうに見てごらん」(日高敏隆 著)読了 [読書]

真面目なようでいて、ちょっと不真面目なエッセイ。

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

前の10件 | -