ジョージ・セルの「ハーリ・ヤーノシュ」 [オーディオ]

久しぶりに聴いてみました。素晴らしい名録音・名演奏。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

“SX68”のことについては、以前、日記に書いたことがあります。

https://bellwood-3524.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しをあるところで蒸し返したら、“SX68”のことを散々に言う人が現れました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分でした。

それで、久しぶりに引っ張り出してみたわけですが、聴いてみると目も醒めるばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。

一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

この録音は、クリーヴランド・セバランス・ホールでのコンサートと並行してセッション収録されたもの。セル晩年になっての録音でした。レーベルのなかでの立場もあっていささか保守的な路線のたがをはめられ、20世紀音楽の録音を手がけるのが遅きに失したことは残念です。ハンガリー同郷のオーマンディやライナーは、すでにバルトークやコダーイ、ヤナーチェクなどをとっくに手がけていました。ハンガリーとチェコの血をひいたセルも、ここからというところでの急逝でした。

演奏は、一見していかにもセルらしい生真面目なもの。しかし、ここかしこにうまい語り口のウィットを、まるでウォーターマークのように埋め込んでいる。そこがいかにもセルらしい音楽づくり。こういうともすれば俗っぽい巧さに堕してしまいがちな音楽を純正な正統音楽として、情緒と格調を両立させるのがセルのセルたる由縁なのだと思います。

やはり圧巻は、前述の「間奏曲」。ロマやユダヤの民俗楽団の奏でるような情が鳴り響くと、私たち日本人までもが東欧の喧噪や哀感を思い浮かべてノックダウンです。クリーブランド管の精密なアンサンブルに熱き魂を注ぎ込むセル晩年の《冷熱》の魅力がここにぎっしりと詰まっています。

間違いなくセルのベスト10に入る代表的名演だと思います。

これを取り出したのは、CBS/SONYが標榜した“SX68SOUND”盤だったから。当時の最新鋭のノイマン製のカッティングヘッドを使用していて、レコード会社として創業まもないSONYは、その技術力を誇示していました。そういうスペックを争ういわゆるオーディオ時代の幕開けでした。

“SX68”のことについては、以前、日記に書いたことがあります。

https://bellwood-3524.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているのだそうです。この話しをあるところで蒸し返したら、“SX68”のことを散々に言う人が現れました。「舌を噛めとまでは言わないが、米国コロンビア盤に較べると酷すぎる。即刻、処分した」との言い分でした。

それで、久しぶりに引っ張り出してみたわけですが、聴いてみると目も醒めるばかりの、広帯域、広ダイナミックレンジ。さすがにアナログの充実期の録音だと感嘆するばかりです。

何よりもヴァイオリンの強奏の高音が容赦なく、かつ、伸びやかに捉えられている。これは実にアメリカならではのオーケストラであって、シカゴ響と双璧。1800席の大ホールで強力な金管楽器軍団と渡り合える筋肉質の弦パートの真骨頂。ffのユニゾンでメロディを奏でるところの純音の美しさは、残響にまみれた1000席ほどのホールに甘やかされたヨーロッパの楽団には到底到達不可能の技術的境地でした。

巷間言われるような「高域寄り」ではまったくなく、冒頭の「大くしゃみ」の後の、ティンパニとピアノ低音のトレモロに低弦が加わるppの部分などローエンドにも凄味があります。「ウィーンの音楽時計」のチューブラーベルやシンバルなどの鳴り物の胸のすくようなキレのあるパーカッションは壮絶ともいうべきサウンド。

一番の聴きどころは、第5曲の「間奏曲」でしょう。とにかく土臭く濃密な弦楽合奏と民俗楽器のツィンバロムの絡みには胸をかきむしられるような郷愁を感じます。弦の濃厚な響きの中にツィンバロムのオリエンタルな響きが決して埋もれることもない。しかも決して音量バランスに誇張や強調がないところが凄い。この時代には考えられなかった分解能の高さです。

カッティングアンプは、SX68MARK-IIになって、SONY得意の半導体の低歪率・大出力アンプになりました。このCBS-EPIC録音チーム高音質マスターを得て、SONYのカッティングエンジニアたちは快哉を叫んだのではないでしょうか。

そういう創業間もない頃のCBS/SONYの技術的に尖っていた部分は、次第に丸くなっていき、レーベルが青白ではなくなって“SX68”“SX72”“360°SOUND”といったキャッチが消え失せると、すっかりおとなしくなってしまったのは残念です。

この録音は、クリーヴランド・セバランス・ホールでのコンサートと並行してセッション収録されたもの。セル晩年になっての録音でした。レーベルのなかでの立場もあっていささか保守的な路線のたがをはめられ、20世紀音楽の録音を手がけるのが遅きに失したことは残念です。ハンガリー同郷のオーマンディやライナーは、すでにバルトークやコダーイ、ヤナーチェクなどをとっくに手がけていました。ハンガリーとチェコの血をひいたセルも、ここからというところでの急逝でした。

演奏は、一見していかにもセルらしい生真面目なもの。しかし、ここかしこにうまい語り口のウィットを、まるでウォーターマークのように埋め込んでいる。そこがいかにもセルらしい音楽づくり。こういうともすれば俗っぽい巧さに堕してしまいがちな音楽を純正な正統音楽として、情緒と格調を両立させるのがセルのセルたる由縁なのだと思います。

やはり圧巻は、前述の「間奏曲」。ロマやユダヤの民俗楽団の奏でるような情が鳴り響くと、私たち日本人までもが東欧の喧噪や哀感を思い浮かべてノックダウンです。クリーブランド管の精密なアンサンブルに熱き魂を注ぎ込むセル晩年の《冷熱》の魅力がここにぎっしりと詰まっています。

間違いなくセルのベスト10に入る代表的名演だと思います。

「ヒトラー馬を奪還せよ」(アルテュール・ブラント 著)読了 [読書]

ヒトラー総統の官邸前に威容を誇っていた高さ3メートルを超える一対の馬の巨大なブロンズ像。爆撃で徹底的に破壊されたと信じられていたこのブロンズ像が現存し、しかもネオナチがらみの闇市場で取引されてた。

2015年に、このブロンズ像が当局によって奪還されて世間をあっと言わせた。

この奪還に実際に関わった著者が、いわばミステリー仕立てでその経緯の詳細を語ったドキュメンタリー。全てが実話。

なかなか興味をそそられる話しなのだけど、残念ながらさほど面白くなかったというのが本音。

そもそも、私たち日本人にとって「ヒトラーの馬」と言われても、ありがたくもなんともない。70年近く経ってそれが突然見つかったといっても、そんなものがあったことすらも知らない。

写真を見ても、いかにも悪趣味。むしろヒトラーとスターリンの嗜好があまりにも似ていることに驚き、嫌悪すら感じる。美術品として無価値だとまでは思わないが、戦後自由主義の時代に育った私たちにとっては、ナチスに退廃芸術として弾圧されたモダニズム芸術や建築の方がはるかに親しみがある。

問題は、そういう親ナチ芸術をいまでも信奉し秘匿して愛玩している人々がいて、高額な価値で闇取引されているという気味の悪さだ。こうした美術品の多くがソ連軍によって東側に持ち去られ、冷戦の間、東ドイツの外貨獲得のために西側のナチの残党やネオナチに売りさばかれていたという。そこにKGBや東ドイツの秘密警察が暗躍し仲介していた。戦後の追求を免れた親ナチで稼いだ大富豪。ネオナチが闇取引の対価として共産主義者に巨額の金銭を渡していた。そういう不正義の臭いみたいなものがほのかに香りながら話しは進む。

著者は、盗品や贋作美術を内偵・摘発する「美術探偵」なんだそうだ。一人称で語られるミステリーは、さながら小説を読んでいるようだが、あくまでもノンフィクション。だから、かえってミステリー性が中途半端。確かにどこか間抜けな探偵風でもあり、だましだまされながらたどり着くのは手先の小物ばかりで、巨悪が暴かれるわけでもない。事実は、しょせん小説ほどにはドラマチックではないのだ。

肝心の奪還の現場や所有者の正体などについても尻切れとんぼ。民間人で外国人の著者は現場に居合わせなかったからだろうが、あまりに正直過ぎる。読後のカタルシスは皆無。

まあ、ガッカリ本とまでは言わないが、ダン・ブラウンの小説のようだとかいった帯書きに踊らされない方が良い。

ヒトラーの馬を奪還せよ

――美術探偵、ナチ地下世界を往く

アルテュール・ブラント (著), 安原 和見 (訳)

筑摩書房

2023年7月30日初版

De paarden van Hitler

(オランダ語原著の英訳本よりの翻訳)

2015年に、このブロンズ像が当局によって奪還されて世間をあっと言わせた。

この奪還に実際に関わった著者が、いわばミステリー仕立てでその経緯の詳細を語ったドキュメンタリー。全てが実話。

なかなか興味をそそられる話しなのだけど、残念ながらさほど面白くなかったというのが本音。

そもそも、私たち日本人にとって「ヒトラーの馬」と言われても、ありがたくもなんともない。70年近く経ってそれが突然見つかったといっても、そんなものがあったことすらも知らない。

写真を見ても、いかにも悪趣味。むしろヒトラーとスターリンの嗜好があまりにも似ていることに驚き、嫌悪すら感じる。美術品として無価値だとまでは思わないが、戦後自由主義の時代に育った私たちにとっては、ナチスに退廃芸術として弾圧されたモダニズム芸術や建築の方がはるかに親しみがある。

問題は、そういう親ナチ芸術をいまでも信奉し秘匿して愛玩している人々がいて、高額な価値で闇取引されているという気味の悪さだ。こうした美術品の多くがソ連軍によって東側に持ち去られ、冷戦の間、東ドイツの外貨獲得のために西側のナチの残党やネオナチに売りさばかれていたという。そこにKGBや東ドイツの秘密警察が暗躍し仲介していた。戦後の追求を免れた親ナチで稼いだ大富豪。ネオナチが闇取引の対価として共産主義者に巨額の金銭を渡していた。そういう不正義の臭いみたいなものがほのかに香りながら話しは進む。

著者は、盗品や贋作美術を内偵・摘発する「美術探偵」なんだそうだ。一人称で語られるミステリーは、さながら小説を読んでいるようだが、あくまでもノンフィクション。だから、かえってミステリー性が中途半端。確かにどこか間抜けな探偵風でもあり、だましだまされながらたどり着くのは手先の小物ばかりで、巨悪が暴かれるわけでもない。事実は、しょせん小説ほどにはドラマチックではないのだ。

肝心の奪還の現場や所有者の正体などについても尻切れとんぼ。民間人で外国人の著者は現場に居合わせなかったからだろうが、あまりに正直過ぎる。読後のカタルシスは皆無。

まあ、ガッカリ本とまでは言わないが、ダン・ブラウンの小説のようだとかいった帯書きに踊らされない方が良い。

ヒトラーの馬を奪還せよ

――美術探偵、ナチ地下世界を往く

アルテュール・ブラント (著), 安原 和見 (訳)

筑摩書房

2023年7月30日初版

De paarden van Hitler

(オランダ語原著の英訳本よりの翻訳)

ミュンヘン・フィル コンサートマスター就任記念(青木尚佳@紀尾井ホール) [コンサート]

紀尾井レジデント・シリーズ第3弾に青木尚佳が登場。

その青木さん、演奏後のスピーチで「え~、いろいろありまして…」と、ここに至るまでのことを思って感無量の様子。それでも、ちょっとはにかんだような笑みを漏らすだけでほとんど何も語りません。

実は、紀尾井ホールは初めてではない。昨年春、紀尾井ホール室内管弦楽団の首席指揮者に就任したトレヴァー・ピノックの就任記念コンサートが、ピノックの来日中止という危機にあって、プログラムが急遽変更。突然に指名されてベートーヴェンの協奏曲を弾いたのが紀尾井ホール・デビューでした。それはまさにミュンヘン・フィル コンサートマスター正式就任の翌月のことだったのです。

ミュンヘン・フィルのオーディションを受けたのは2020年秋。その年の春、ミュンヘン音楽大学でアナ・チュマチェンコに師事していた学生生活も終わろうとしていた頃――コロナ禍で予定が全部キャンセルになって今後に悩んでいたことがきっかけだという。

その時、キャンセルになった東京での公演のプログラムが今回のイザイの無伴奏ソナタ全6曲。そもそも、無伴奏でのソロ・リサイタル自体が初めて。先輩に聞くと「孤独」だけど、その一方でとても「自由」なんだと言う。やってみたら、「客席からの力ももらって…無事に演奏できました」と、晴れ晴れとした笑顔。

――というのが、「いろいろあった」ことのおおよその中身なんだと思います。

このイザイには万感の思いが込められている。相当の準備もしてきたに違いない。そのことで、この曲の演奏を従来のものとは次元の違う高みへと導くことになったのではないでしょうか。以前は、超難技巧曲として取り上げられることが少なかった曲ですが、近年、コンクールの課題曲として常連となったことから若い演奏家が、リサイタルやデビューCDなどで盛んに取り上げる。青木さんの演奏は、そういうアクロバチックな技巧曲とはまったく次元を異にする。

第1曲目のソナタは、まさにバッハへのオマージュ。当時、バッハの無伴奏を盛んに演奏していたシゲティに献呈されています。二重のオマージュになっている。その分、ちょっと重たいプログラムの開始になりましたが、6曲のソナタへの思いが揺るぎないものであることを宣誓するかのような演奏です。

2曲目のソナタは、ジャック・ティボーに献呈された曲。循環主題的に「怒りの日」が奏されて、激情と苦衷、諦観のような感情が入り乱れる。第1番と同じく対位法的な重音奏法を駆使するが、ほの暗い不気味さを湛えた終末的な「怒り」のテーマがそこかしこに浮かび上がる。

第3番のソナタは、「バラード」と題されてジョルジュ・エネスコの捧げられた。並行的な重音奏法や複数弦を使った激しいアルペジオを駆使して、前半を締めくくる総括的なドラマを展開する。その雄弁さは、技巧の披瀝や顕示のはるか上を行く。

後半も、律儀に番号順で進みます。けれども青木さんの演奏を聴いていて、第4番からの3曲はその性格を変えていることに気がつきました。バッハと同じ6曲の連作ですが、全てを「ソナタ」と称しています。でも、後半グループは明らかに舞曲的で、つまりは「パルティータ」を踏まえたもの。

現に、もっとも単独で取り上げられることの多い第4番は、「アルマンド」「サラバンド」、速いブーレ風の「終曲」と擬古的な構成を取っています。こうした舞曲的で、闊達なリズムが主導する演奏に客席も重石が取れたように一気に華やぎます。クライスラーへの献呈ということがなるほどと思わせるような典雅な雰囲気。そういう弾き分けがとても鮮やか。

第5番は、後半の3曲のなかでも最もリズムの複雑さが際立ちます。左手ピッチカートを駆使してのリズムの交代、目眩くアルペジオによる複リズム的な曲想は、いわばリズムの重音奏法と言ってもよいほど。場面を変えて二曲目の5拍子という変拍子の民俗的な舞踏も跳躍的な重音がアクロバチック。基本的に単旋律の楽器であるヴァイオリンにはとてつもないリズム感と技術を要求するのだと思いますが、青木さんは実に見事なグルーブ感で一気呵成に終曲となります。凄いと思ったのは、その運弓、運指の見事さ。まったく無駄がなく、タメを作って見得を切るようなリズムの中段もない。その演奏の視覚的な美技に思わず見とれてしまうほど。

掉尾を飾る第6番は、文字通り全6曲のファイナル。フィギュアスケートの連続ジャンプやステップシークェンスを見るかのような技の連続。あっけにとられるような高揚感。フィニッシュで大きく弓を振り上げ、快心の笑みをたたえる青木さんは本当に楽しそうでした。

これだけの演奏を追体験するような全曲版のメディアはほとんどありません。この演奏に匹敵できるのは、ごく最近リリースされた、ヒラリー・ハーンの録音ぐらいしかないと思います。まさにこのソナタ6曲演奏の新時代。こんな演奏を目の当たりにすると、バッハ無伴奏の演奏も今後は進化・深化していくのではないでしょうか?

紀尾井レジデント・シリーズ Ⅲ

青木尚佳(ヴァイオリン)(第1回)

2023年12月21日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階7列13番)

青木尚佳(ヴァイオリン)

使用楽器:アントニオ・ストラディヴァリウス(1713年製"Rodewald")

イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ op.27(全曲)

第1番ト短調

第2番イ短調

第3番ニ短調〈バラード〉

第4番ホ短調

第5番ト長調

第6番ホ長調

その青木さん、演奏後のスピーチで「え~、いろいろありまして…」と、ここに至るまでのことを思って感無量の様子。それでも、ちょっとはにかんだような笑みを漏らすだけでほとんど何も語りません。

実は、紀尾井ホールは初めてではない。昨年春、紀尾井ホール室内管弦楽団の首席指揮者に就任したトレヴァー・ピノックの就任記念コンサートが、ピノックの来日中止という危機にあって、プログラムが急遽変更。突然に指名されてベートーヴェンの協奏曲を弾いたのが紀尾井ホール・デビューでした。それはまさにミュンヘン・フィル コンサートマスター正式就任の翌月のことだったのです。

ミュンヘン・フィルのオーディションを受けたのは2020年秋。その年の春、ミュンヘン音楽大学でアナ・チュマチェンコに師事していた学生生活も終わろうとしていた頃――コロナ禍で予定が全部キャンセルになって今後に悩んでいたことがきっかけだという。

その時、キャンセルになった東京での公演のプログラムが今回のイザイの無伴奏ソナタ全6曲。そもそも、無伴奏でのソロ・リサイタル自体が初めて。先輩に聞くと「孤独」だけど、その一方でとても「自由」なんだと言う。やってみたら、「客席からの力ももらって…無事に演奏できました」と、晴れ晴れとした笑顔。

――というのが、「いろいろあった」ことのおおよその中身なんだと思います。

このイザイには万感の思いが込められている。相当の準備もしてきたに違いない。そのことで、この曲の演奏を従来のものとは次元の違う高みへと導くことになったのではないでしょうか。以前は、超難技巧曲として取り上げられることが少なかった曲ですが、近年、コンクールの課題曲として常連となったことから若い演奏家が、リサイタルやデビューCDなどで盛んに取り上げる。青木さんの演奏は、そういうアクロバチックな技巧曲とはまったく次元を異にする。

第1曲目のソナタは、まさにバッハへのオマージュ。当時、バッハの無伴奏を盛んに演奏していたシゲティに献呈されています。二重のオマージュになっている。その分、ちょっと重たいプログラムの開始になりましたが、6曲のソナタへの思いが揺るぎないものであることを宣誓するかのような演奏です。

2曲目のソナタは、ジャック・ティボーに献呈された曲。循環主題的に「怒りの日」が奏されて、激情と苦衷、諦観のような感情が入り乱れる。第1番と同じく対位法的な重音奏法を駆使するが、ほの暗い不気味さを湛えた終末的な「怒り」のテーマがそこかしこに浮かび上がる。

第3番のソナタは、「バラード」と題されてジョルジュ・エネスコの捧げられた。並行的な重音奏法や複数弦を使った激しいアルペジオを駆使して、前半を締めくくる総括的なドラマを展開する。その雄弁さは、技巧の披瀝や顕示のはるか上を行く。

後半も、律儀に番号順で進みます。けれども青木さんの演奏を聴いていて、第4番からの3曲はその性格を変えていることに気がつきました。バッハと同じ6曲の連作ですが、全てを「ソナタ」と称しています。でも、後半グループは明らかに舞曲的で、つまりは「パルティータ」を踏まえたもの。

現に、もっとも単独で取り上げられることの多い第4番は、「アルマンド」「サラバンド」、速いブーレ風の「終曲」と擬古的な構成を取っています。こうした舞曲的で、闊達なリズムが主導する演奏に客席も重石が取れたように一気に華やぎます。クライスラーへの献呈ということがなるほどと思わせるような典雅な雰囲気。そういう弾き分けがとても鮮やか。

第5番は、後半の3曲のなかでも最もリズムの複雑さが際立ちます。左手ピッチカートを駆使してのリズムの交代、目眩くアルペジオによる複リズム的な曲想は、いわばリズムの重音奏法と言ってもよいほど。場面を変えて二曲目の5拍子という変拍子の民俗的な舞踏も跳躍的な重音がアクロバチック。基本的に単旋律の楽器であるヴァイオリンにはとてつもないリズム感と技術を要求するのだと思いますが、青木さんは実に見事なグルーブ感で一気呵成に終曲となります。凄いと思ったのは、その運弓、運指の見事さ。まったく無駄がなく、タメを作って見得を切るようなリズムの中段もない。その演奏の視覚的な美技に思わず見とれてしまうほど。

掉尾を飾る第6番は、文字通り全6曲のファイナル。フィギュアスケートの連続ジャンプやステップシークェンスを見るかのような技の連続。あっけにとられるような高揚感。フィニッシュで大きく弓を振り上げ、快心の笑みをたたえる青木さんは本当に楽しそうでした。

これだけの演奏を追体験するような全曲版のメディアはほとんどありません。この演奏に匹敵できるのは、ごく最近リリースされた、ヒラリー・ハーンの録音ぐらいしかないと思います。まさにこのソナタ6曲演奏の新時代。こんな演奏を目の当たりにすると、バッハ無伴奏の演奏も今後は進化・深化していくのではないでしょうか?

紀尾井レジデント・シリーズ Ⅲ

青木尚佳(ヴァイオリン)(第1回)

2023年12月21日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階7列13番)

青木尚佳(ヴァイオリン)

使用楽器:アントニオ・ストラディヴァリウス(1713年製"Rodewald")

イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ op.27(全曲)

第1番ト短調

第2番イ短調

第3番ニ短調〈バラード〉

第4番ホ短調

第5番ト長調

第6番ホ長調

「言語の本質」(今井むつみ、秋田喜美 共著)読了 [読書]

学術的なテーマにもかかわらず18万部を突破する大ヒット。各方面からも絶賛の声があがっている注目の書。

言語というのは、誰にも身近な事象だけに関心を集めやすい。本書もオノマトペと幼児語、語学学習という身近で日常的な問題を取り上げていています。、しかも女性学者らしいその平易で語り口と丁寧な説明がとてもわかりやすく、親しみが持てます。異例のベストセラーとなった秘訣だと思います。

オノマトペとは、音声を模倣した擬声語のこと。

単語の形をしたシンボルマークやアイコンとも受け取られる。日本語は、このオノマトペがとても豊富。このことは欧米人もびっくり。言語が専門の人々からもうらやましがられるのだそうです。マンガ文化のおかげかと思いきや、万葉集などの古い和語にも頻繁に現れるのだそうです。

このオノマトペという赤ちゃん語が、子育てには欠かせない。子どもの言葉の発達にとても大事と言われれば、誰もがウンウンとうなずいてしまいます。でも、それは本当なの?なぜ?どうして?――ボーッと生きてる場合じゃありません。

ここから著者は、私たちを本格的な言語学の世界、その深く大きな謎へと導いてくれます。優しい顔つきながら、実はとても本気なのです。

まず最初に、オノマトペは、ほんとうに言葉(=言語)と言えるのか?と問いかけます。オノマトペとは、単なる擬声(音声の模倣)、あるいはトイレの男女マークのようなシンボル(=アイコン)に過ぎないのか?その検証のために「言語の十大原則」というものがあるそうです。著者は、そのひとつひとつを検証していく。いよいよ言語学の世界に突入します。そしてその検証の結果には、ちょっと驚いてしまいます。オノマトペは、(幼さはあっても)立派な言葉だと言えるのだそうです。

では、ほんとうに子どもが言葉をおぼえていく上で重要なのか?これが次の問題です。確かにオノマトペは、子どもの注意を引きやすいし、わかりやすい。赤ちゃんには「イヌ」とは言わずに「ワンワン」と言ったほうがわかりやすい。これはオノマトペの「アイコン」性のおかげですが、子どもが成長するにつれて「イヌ」「犬」、「犬ころ」「飼い犬」「走狗」…と果てしない豊穣の知識の世界へと展開していく。これこそ言葉の奇跡ともいうべき世界です。

ここで、いきなり人工知能の話しが登場します。ChatGTPとか生成AIの話題は、いままさに議論沸騰中。え?オノマトペと生成AI??

「記号接地問題」。

90年代から提唱されてきたAIの未解決の大問題。この名称を唱えたハルナッドというひとは、「記号から記号への漂流」とも言っています。『機械が辞書の定義だけでことばの意味を「理解」しようとするのは、一度も地面に接地することなく、「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーランドに乗っているようなもの』だとも。機械には実体に触れる機会も学習する方法もないので、実は言葉が示す実体を知らないのです。生成AIといえども、人間が構築した巨大なデータベースを徘徊し、単語と単語の前後の並べ方を学習し文章を構築しているに過ぎない…。

その「接地」の役割を果たすのがオノマトペだと言うのです。幼子の言い間違いは可愛い。でもそこに「接地問題」が隠されている。赤ん坊は、最初は「ワンワン」が吠えることなのか、毛並みの色のことなのか、四つ足動物のことなのか、いったいどれのことなのかはわかっていない。犬という実体と抽象性を持った言葉の意味を対応させていくことが発達の最初のステップ。この「接地」された知識ベースは驚くほどの自走性を持っていて目覚ましい拡大深化を始めるというのです。

もうひとつの視点は、自分で自分の言葉を成長させていく子どものたくましさ。教えたわけではないのに、子どもはいつの間にか新しい言葉を憶えていて、え?と驚くほど適切な場面でその大人びた言い回しを発して親をあきれさせるということがあります。そういう言葉の成長に欠かせないのが「推論」という認知科学的な問題。

ここに「アブダクション推論」という聞き慣れない言葉が登場します。

「アブダクション推論」とは、論理を対称的に推論するバイアス(=傾向・性癖)のこと。「AならばB」なら「BならばA」であると推論するのは間違っています。それは私たちが中学生の頃に散々習ったこと。いわゆる「逆はまた真ならず」という論理学のイロハです。ところが、人間はもともとそういう誤って推論するバイアスを持っていて、実は、そのことで言語習得が可能になっているというのです。このバイアスは、チンパンジーなどとの比較実験をしてみると、人間にしか見られない性癖なのだそうです。

誤った推論なのですから、子どもの勘違いはしばしばあって、それがまた可愛い。でもそれがあるからこそ言葉や知恵の目を瞠るような成長があるわけです。私たちが子どもの言い間違いや勘違いに思わず目を細めてしまうのはそのせいでしょうか。

本書は、単に堅苦しい学術的啓蒙書ではない…というにとどまらず、言語学の本質やそれが抱える謎(未解決問題)へと私たちを誘ってくれる。そうした問題は、比較文化、英語などの外国語学習や手話学習、子どもの発達障害や学習障害といった身近で切実な問題へのアプローチを示しているだけでなく、人工知能や認知科学のさらに大きい世界にも広がりを持っています。

これは、なるほどすごい本です。

オノマトペ?言語学?そんなのカンケーねぇなどと言わずにぜひ手に取って読んでほしい。知的冒険の世界が拓けます。

言語の本質

――ことばはどう生まれ、進化したか

今井 むつみ、秋田 喜美 (共著)

中公新書 2756

2023年5月 新刊

■本書の目次■

はじめに

第1章 オノマトペとは何か

第2章 アイコン性――形式と意味の類似性

第3章 オノマトペは言語か

第4章 子どもの言語習得1――オノマトペ篇

第5章 言語の進化

第6章 子どもの言語習得2――アブダクション推論篇

第7章 ヒトと動物を分かつもの――推論と思考バイアス

終 章 言語の本質

あとがき/参考文献

言語というのは、誰にも身近な事象だけに関心を集めやすい。本書もオノマトペと幼児語、語学学習という身近で日常的な問題を取り上げていています。、しかも女性学者らしいその平易で語り口と丁寧な説明がとてもわかりやすく、親しみが持てます。異例のベストセラーとなった秘訣だと思います。

オノマトペとは、音声を模倣した擬声語のこと。

単語の形をしたシンボルマークやアイコンとも受け取られる。日本語は、このオノマトペがとても豊富。このことは欧米人もびっくり。言語が専門の人々からもうらやましがられるのだそうです。マンガ文化のおかげかと思いきや、万葉集などの古い和語にも頻繁に現れるのだそうです。

このオノマトペという赤ちゃん語が、子育てには欠かせない。子どもの言葉の発達にとても大事と言われれば、誰もがウンウンとうなずいてしまいます。でも、それは本当なの?なぜ?どうして?――ボーッと生きてる場合じゃありません。

ここから著者は、私たちを本格的な言語学の世界、その深く大きな謎へと導いてくれます。優しい顔つきながら、実はとても本気なのです。

まず最初に、オノマトペは、ほんとうに言葉(=言語)と言えるのか?と問いかけます。オノマトペとは、単なる擬声(音声の模倣)、あるいはトイレの男女マークのようなシンボル(=アイコン)に過ぎないのか?その検証のために「言語の十大原則」というものがあるそうです。著者は、そのひとつひとつを検証していく。いよいよ言語学の世界に突入します。そしてその検証の結果には、ちょっと驚いてしまいます。オノマトペは、(幼さはあっても)立派な言葉だと言えるのだそうです。

では、ほんとうに子どもが言葉をおぼえていく上で重要なのか?これが次の問題です。確かにオノマトペは、子どもの注意を引きやすいし、わかりやすい。赤ちゃんには「イヌ」とは言わずに「ワンワン」と言ったほうがわかりやすい。これはオノマトペの「アイコン」性のおかげですが、子どもが成長するにつれて「イヌ」「犬」、「犬ころ」「飼い犬」「走狗」…と果てしない豊穣の知識の世界へと展開していく。これこそ言葉の奇跡ともいうべき世界です。

ここで、いきなり人工知能の話しが登場します。ChatGTPとか生成AIの話題は、いままさに議論沸騰中。え?オノマトペと生成AI??

「記号接地問題」。

90年代から提唱されてきたAIの未解決の大問題。この名称を唱えたハルナッドというひとは、「記号から記号への漂流」とも言っています。『機械が辞書の定義だけでことばの意味を「理解」しようとするのは、一度も地面に接地することなく、「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーランドに乗っているようなもの』だとも。機械には実体に触れる機会も学習する方法もないので、実は言葉が示す実体を知らないのです。生成AIといえども、人間が構築した巨大なデータベースを徘徊し、単語と単語の前後の並べ方を学習し文章を構築しているに過ぎない…。

その「接地」の役割を果たすのがオノマトペだと言うのです。幼子の言い間違いは可愛い。でもそこに「接地問題」が隠されている。赤ん坊は、最初は「ワンワン」が吠えることなのか、毛並みの色のことなのか、四つ足動物のことなのか、いったいどれのことなのかはわかっていない。犬という実体と抽象性を持った言葉の意味を対応させていくことが発達の最初のステップ。この「接地」された知識ベースは驚くほどの自走性を持っていて目覚ましい拡大深化を始めるというのです。

もうひとつの視点は、自分で自分の言葉を成長させていく子どものたくましさ。教えたわけではないのに、子どもはいつの間にか新しい言葉を憶えていて、え?と驚くほど適切な場面でその大人びた言い回しを発して親をあきれさせるということがあります。そういう言葉の成長に欠かせないのが「推論」という認知科学的な問題。

ここに「アブダクション推論」という聞き慣れない言葉が登場します。

「アブダクション推論」とは、論理を対称的に推論するバイアス(=傾向・性癖)のこと。「AならばB」なら「BならばA」であると推論するのは間違っています。それは私たちが中学生の頃に散々習ったこと。いわゆる「逆はまた真ならず」という論理学のイロハです。ところが、人間はもともとそういう誤って推論するバイアスを持っていて、実は、そのことで言語習得が可能になっているというのです。このバイアスは、チンパンジーなどとの比較実験をしてみると、人間にしか見られない性癖なのだそうです。

誤った推論なのですから、子どもの勘違いはしばしばあって、それがまた可愛い。でもそれがあるからこそ言葉や知恵の目を瞠るような成長があるわけです。私たちが子どもの言い間違いや勘違いに思わず目を細めてしまうのはそのせいでしょうか。

本書は、単に堅苦しい学術的啓蒙書ではない…というにとどまらず、言語学の本質やそれが抱える謎(未解決問題)へと私たちを誘ってくれる。そうした問題は、比較文化、英語などの外国語学習や手話学習、子どもの発達障害や学習障害といった身近で切実な問題へのアプローチを示しているだけでなく、人工知能や認知科学のさらに大きい世界にも広がりを持っています。

これは、なるほどすごい本です。

オノマトペ?言語学?そんなのカンケーねぇなどと言わずにぜひ手に取って読んでほしい。知的冒険の世界が拓けます。

言語の本質

――ことばはどう生まれ、進化したか

今井 むつみ、秋田 喜美 (共著)

中公新書 2756

2023年5月 新刊

■本書の目次■

はじめに

第1章 オノマトペとは何か

第2章 アイコン性――形式と意味の類似性

第3章 オノマトペは言語か

第4章 子どもの言語習得1――オノマトペ篇

第5章 言語の進化

第6章 子どもの言語習得2――アブダクション推論篇

第7章 ヒトと動物を分かつもの――推論と思考バイアス

終 章 言語の本質

あとがき/参考文献

三浦友理枝 ドビュッシー・ピアノ作品全曲演奏会 第3回 [コンサート]

三浦友理枝さんのドビュッシー・ピアノ作品全曲演奏の第3回。

前回が昨年の1月でした。2年近く間が空いたのは、ホールの天井耐震化工事が入ったためです。コロナ禍などもあってとてもゆっくりとしたペースの全曲演奏。三浦さんは、おかげさまでじっくりとドビュッシーに向き合うことができますと言っています。その言葉がとても真摯に胸を打つ。そんなリサイタルでした。

演奏の前のトーク。いつものようにとてもシックな色合いのワンピース。花柄が可愛い。今回は、前奏曲全2巻を通しで演奏する。言ってみればドビュッシーのピアノ曲の本丸天守閣。12曲ずつの演奏なので、最初に概括的な解説だけで、曲毎の解説は、手元のプログラムを見てほしいとのこと。

ドビュッシーの前奏曲は、バッハやショパン、ラフマニノフのように12音の長短調を順番に網羅したものではない。いってみれば、散文詩を一冊に綴じた詩集のようなもの。三浦さんは、それを暗譜で弾くのは大変だったという。曲順の前後に脈絡が無いので、次は何だったかしらと不安になるという。

実は、そのことは聴く方も同じ。漫然と聴いていると、いつの間にか自分がどこにいるのかわからなくなってしまいます。睡魔が襲うことも…。このシリーズは、1曲毎に三浦さんのトークが入るのでプログラムはいたって簡素。今回は通しの演奏なので、プログラムには1曲毎に2行だけの説明がついている。見開きの一覧はページもめくる必要もなく静かに鑑賞できて、それを曲毎にちらりと確認できるので集中が途切れません。とても気の利いた配慮です。

しかも、久々に2階バルコニー席は、ちょうど鍵盤を見下ろすような絶好の位置。三浦さんの鍵盤上の指先を目で追いながら耳で音を聴く。そういう直感のおかげもあってドビュッシーを堪能しました。そして、天井の高いこのホールのバルコニー席の音の良さを、あらためて実感することもできました。

三浦さんのドビュッシーは、ハーモニーもリズムも、とても明解。前奏曲は、標題そのものがとても詩的。パリ万博、第一次世界大戦前夜のベル・エポックの時代背景もあって異国趣味が馥郁と薫るドビュッシーの音楽は、印象派という絵画的なものよりも、絵はがきの文面に詩文を綴ったような文学的な音楽。三浦さんはペダルを重用せずに響きを濁らさず、音色や拍節のモビリティを、穏やかに、しかも、とても艶やかに奏でていく。こういうドビュッシーは、そのピアニズムがとてもわかりやすくて、心地が良い。

三浦さんによれば、しばしば現れる三段譜も二本の腕でどうやって弾くんだと思うけれど、高中低の音域の弾きわけが明解になりかえって弾きやすいとのこと。これは目からウロコ。「沈める寺」は三段譜ではないのですが、これもよく見るととても三段譜的。浮かび上がった大聖堂の梵鐘の響きのような鍵盤最低音側の左手の動きなど鍵盤上の三浦さんの手を見ていると本当に明解です。「霧」での右の黒鍵と左の白鍵の両手の交錯とその白濁したような響きなど全身で感じるような感覚です。

そうした♭や♯だらけの音調と正音とを交錯させる手法はストラヴィンスキーとの交遊から得たそうですが、なるほど「花火」の冒頭は、花火そのものではなくてパリ祭の雑踏の人の頭だったのかと初めて納得しました。以前に聴いたメルニコフの手指の動きのすさまじさはまるで回転花火のようでしたが、三浦さんの演奏を聴くと、ここはなるほど「ペトルーシュカ」の市場の場面と同じでパリ祭の群衆の喧噪なんですね。その目もくらむような速さの手の動きの鮮やかさはメルニコフに負けていませんが、とても流麗。

三浦さんの技巧技術は、よく練られていて合理的で円滑。しっかりと安定しています。だからとても明晰明解な音と響きがします。第Ⅱ巻ではどんどんと前衛の面持ちを色濃くするのですが、そのドビュッシーがとたんにわかりやすくなって、とても楽しかった。ドビュッシーの音楽に向き合い、時間をかけてじっくりと準備してきた成果なんだと思うのです。

だから、次回もとても楽しみ。その予定はまだ未定なのだそうです。

土曜マチネシリーズ 第4回

三浦友理枝

ドビュッシー・ピアノ作品全曲演奏会 第3回(全4回)

2023年12月16日(土) 17:00

ドビュッシー:

前奏曲集 第Ⅰ巻

1. デルフィの舞姫 - Danseuses de Delphes

2. ヴェール(帆) - Voiles

3. 野を渡る風 - Le vent dans la plaine

4. 夕べの大気に漂う音と香り

- Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

5. アナカプリの丘 - Les collines d'Anacapri

6. 雪の上の足跡 - Des pas sur la neige

7. 西風の見たもの - Ce qu'a vu le vent d'ouest

8. 亜麻色の髪の乙女 - La fille aux cheveux de lin

9. とだえたセレナード - La serenade interrompue

10. 沈める寺 - La cathedrale engloutie

11. パックの踊り - La danse de Puck

12. ミンストレル - Minstrels

前奏曲集 第Ⅱ巻

1. 霧 - Brouillards

2. 枯葉 - Feuilles mortes

3. ヴィーノの門 - La Puerta del Vino

4. 妖精たちはあでやかな踊り子 - Les Fees sont d'exquises danseuses

5. ヒース - Bruyeres

6. 奇人ラヴィーヌ将軍 - General Lavine - excentrique

7. 月の光が降り注ぐテラス - La terrasse des audiences du clair de lune

8. 水の精 - Ondine

9. ピクウィック殿をたたえて - Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.

10. カノープ - Canope

11. 交代する三度 - Les tierces alternees

12. 花火 - Feux d'artifice

前回が昨年の1月でした。2年近く間が空いたのは、ホールの天井耐震化工事が入ったためです。コロナ禍などもあってとてもゆっくりとしたペースの全曲演奏。三浦さんは、おかげさまでじっくりとドビュッシーに向き合うことができますと言っています。その言葉がとても真摯に胸を打つ。そんなリサイタルでした。

演奏の前のトーク。いつものようにとてもシックな色合いのワンピース。花柄が可愛い。今回は、前奏曲全2巻を通しで演奏する。言ってみればドビュッシーのピアノ曲の本丸天守閣。12曲ずつの演奏なので、最初に概括的な解説だけで、曲毎の解説は、手元のプログラムを見てほしいとのこと。

ドビュッシーの前奏曲は、バッハやショパン、ラフマニノフのように12音の長短調を順番に網羅したものではない。いってみれば、散文詩を一冊に綴じた詩集のようなもの。三浦さんは、それを暗譜で弾くのは大変だったという。曲順の前後に脈絡が無いので、次は何だったかしらと不安になるという。

実は、そのことは聴く方も同じ。漫然と聴いていると、いつの間にか自分がどこにいるのかわからなくなってしまいます。睡魔が襲うことも…。このシリーズは、1曲毎に三浦さんのトークが入るのでプログラムはいたって簡素。今回は通しの演奏なので、プログラムには1曲毎に2行だけの説明がついている。見開きの一覧はページもめくる必要もなく静かに鑑賞できて、それを曲毎にちらりと確認できるので集中が途切れません。とても気の利いた配慮です。

しかも、久々に2階バルコニー席は、ちょうど鍵盤を見下ろすような絶好の位置。三浦さんの鍵盤上の指先を目で追いながら耳で音を聴く。そういう直感のおかげもあってドビュッシーを堪能しました。そして、天井の高いこのホールのバルコニー席の音の良さを、あらためて実感することもできました。

三浦さんのドビュッシーは、ハーモニーもリズムも、とても明解。前奏曲は、標題そのものがとても詩的。パリ万博、第一次世界大戦前夜のベル・エポックの時代背景もあって異国趣味が馥郁と薫るドビュッシーの音楽は、印象派という絵画的なものよりも、絵はがきの文面に詩文を綴ったような文学的な音楽。三浦さんはペダルを重用せずに響きを濁らさず、音色や拍節のモビリティを、穏やかに、しかも、とても艶やかに奏でていく。こういうドビュッシーは、そのピアニズムがとてもわかりやすくて、心地が良い。

三浦さんによれば、しばしば現れる三段譜も二本の腕でどうやって弾くんだと思うけれど、高中低の音域の弾きわけが明解になりかえって弾きやすいとのこと。これは目からウロコ。「沈める寺」は三段譜ではないのですが、これもよく見るととても三段譜的。浮かび上がった大聖堂の梵鐘の響きのような鍵盤最低音側の左手の動きなど鍵盤上の三浦さんの手を見ていると本当に明解です。「霧」での右の黒鍵と左の白鍵の両手の交錯とその白濁したような響きなど全身で感じるような感覚です。

そうした♭や♯だらけの音調と正音とを交錯させる手法はストラヴィンスキーとの交遊から得たそうですが、なるほど「花火」の冒頭は、花火そのものではなくてパリ祭の雑踏の人の頭だったのかと初めて納得しました。以前に聴いたメルニコフの手指の動きのすさまじさはまるで回転花火のようでしたが、三浦さんの演奏を聴くと、ここはなるほど「ペトルーシュカ」の市場の場面と同じでパリ祭の群衆の喧噪なんですね。その目もくらむような速さの手の動きの鮮やかさはメルニコフに負けていませんが、とても流麗。

三浦さんの技巧技術は、よく練られていて合理的で円滑。しっかりと安定しています。だからとても明晰明解な音と響きがします。第Ⅱ巻ではどんどんと前衛の面持ちを色濃くするのですが、そのドビュッシーがとたんにわかりやすくなって、とても楽しかった。ドビュッシーの音楽に向き合い、時間をかけてじっくりと準備してきた成果なんだと思うのです。

だから、次回もとても楽しみ。その予定はまだ未定なのだそうです。

土曜マチネシリーズ 第4回

三浦友理枝

ドビュッシー・ピアノ作品全曲演奏会 第3回(全4回)

2023年12月16日(土) 17:00

ドビュッシー:

前奏曲集 第Ⅰ巻

1. デルフィの舞姫 - Danseuses de Delphes

2. ヴェール(帆) - Voiles

3. 野を渡る風 - Le vent dans la plaine

4. 夕べの大気に漂う音と香り

- Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

5. アナカプリの丘 - Les collines d'Anacapri

6. 雪の上の足跡 - Des pas sur la neige

7. 西風の見たもの - Ce qu'a vu le vent d'ouest

8. 亜麻色の髪の乙女 - La fille aux cheveux de lin

9. とだえたセレナード - La serenade interrompue

10. 沈める寺 - La cathedrale engloutie

11. パックの踊り - La danse de Puck

12. ミンストレル - Minstrels

前奏曲集 第Ⅱ巻

1. 霧 - Brouillards

2. 枯葉 - Feuilles mortes

3. ヴィーノの門 - La Puerta del Vino

4. 妖精たちはあでやかな踊り子 - Les Fees sont d'exquises danseuses

5. ヒース - Bruyeres

6. 奇人ラヴィーヌ将軍 - General Lavine - excentrique

7. 月の光が降り注ぐテラス - La terrasse des audiences du clair de lune

8. 水の精 - Ondine

9. ピクウィック殿をたたえて - Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.

10. カノープ - Canope

11. 交代する三度 - Les tierces alternees

12. 花火 - Feux d'artifice

アイドル・クァルテット (タレイア・クァルテット) [コンサート]

若手演奏家を紹介する紀尾井ホール「明日への扉」シリーズ。新進気鋭の演奏家の登竜門というわけですが、登場する時点ですでにそこかしこで活躍し知名度も高い昇竜の勢いの若手ということが多い。ところが今回のタレイア・クァルテットは、久しぶりにちょっと異色の演奏家の登場となりました。

というのも、この若いクァルテット、2014年に芸大在学中に結成。途中でメンバーのひとりが変わったけれど、いまや10周年を迎えようとしている。「明日への扉」デビューのクァルテットには2017年登場のカルテット・アマービレがあるけど、実はアマービレが桐朋学園在学中に結成したのは2015年。いわば後輩に入幕で追い抜かれてしまった学生横綱といったところ。

10年選手なのに、見かけはとてもフレッシュというのが、よくも悪くもこの団体の個性なのだと思います。いってみればアイドルグループ永遠の二列目センター。この日も全員、真紅のドレスの勝負服。プログラムは四重奏曲鉄板の曲ばかり。

前半はベートーヴェンとメンデルスゾーン。とてもよいのだけれども、抜け出るものがない。華とか凄味とか、何かが足りないという感じ。ベートーヴェンは、独特の覇気とか晩年の孤高の領域が垣間見えるゾクッとするようなスリルに欠ける。メンデルスゾーンは、その予定調和の形式美・旋律美が、このクァルテットの性格そのもの。だからかえって自意識とか主張といったものが埋没してしまうような気がします。

後半、得意の「死と乙女」でようやく火がついた。

久しぶりの2階バルコニー席は、ステージ前縁から数メートルのところで音響を俯瞰するには最上の位置。紀尾井ホールは800席の中ホールで、室内楽にはほぼ理想の音響です。それでいて少し音量的には不満が残ります。以前、彼女たちの演奏を聴いたのは、だいぶ小さなレクチャールームでかぶりつきだったので、彼女たちの丁々発止がよく聞こえました。このぐらいの大きさのホールになると彼女たちには少々荷が重いのかも知れません。

それでも何よりもヴァイオリンの山田香子さんにスイッチが入った。変奏曲楽章も大熱演。それに対抗するはずのチェロの石崎美雨さんがちょっと弱い。音はきれいで滑らかで歌心はあるのだけれど、切り込んでいく気迫が不足するのでどうしても全体に従属することで終わってしまう。音色が軽く薄くて、だから、アンサンブルの厚みを支え切れていない。第二ヴァイオリンの二村裕美さんも相方としては不足はなくそつがない。ヴィオラの渡部咲耶は、明らかにアンサンブルの要として要所要所を締めていて、その刻みはさすがのもの。曲のせいなのかここぞというヴィオラの音色が出てこないのでちょっと不満が残りました。これは、また、ブラームスとかドボルザークとかを聴いてみたいところでした。

気持ちとしては、この「明日への扉」を大きな節目として何か大きく変わっていってほしいというところが本音です。たぶん、今の売れっ子ぶりなら食うには困らないのだと思います。このまま、今の良さを活かしてその延長としての次の十年があってもおかしくない。でも、応援する気持ちとしては、《二列目センター》から脱してもっとずっと上に向けて変質してほしい。楽器も変える必要があるのかもしれません。お金も度胸も必要。

登竜門には年齢制限はないのだと思います。あるのは目の前の飛躍への舞台だけ。それがこの「明日への扉」シリーズの面白さなのです。

紀尾井 明日への扉37

タレイア・クァルテット(弦楽四重奏)

2023年12月13日(水) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(2階BL 18列25番)

山田香子(ヴァイオリン)

二村裕美(ヴァイオリン)

渡部咲耶(ヴィオラ)

石崎美雨(チェロ)

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第11番ヘ短調 op.95《セリオーソ》

メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲第1番変ホ長調 op.12

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番ニ短調 D 810《死と乙女》

(アンコール)

シベリウス:アンダンテ・フェスティーヴォ

というのも、この若いクァルテット、2014年に芸大在学中に結成。途中でメンバーのひとりが変わったけれど、いまや10周年を迎えようとしている。「明日への扉」デビューのクァルテットには2017年登場のカルテット・アマービレがあるけど、実はアマービレが桐朋学園在学中に結成したのは2015年。いわば後輩に入幕で追い抜かれてしまった学生横綱といったところ。

10年選手なのに、見かけはとてもフレッシュというのが、よくも悪くもこの団体の個性なのだと思います。いってみればアイドルグループ永遠の二列目センター。この日も全員、真紅のドレスの勝負服。プログラムは四重奏曲鉄板の曲ばかり。

前半はベートーヴェンとメンデルスゾーン。とてもよいのだけれども、抜け出るものがない。華とか凄味とか、何かが足りないという感じ。ベートーヴェンは、独特の覇気とか晩年の孤高の領域が垣間見えるゾクッとするようなスリルに欠ける。メンデルスゾーンは、その予定調和の形式美・旋律美が、このクァルテットの性格そのもの。だからかえって自意識とか主張といったものが埋没してしまうような気がします。

後半、得意の「死と乙女」でようやく火がついた。

久しぶりの2階バルコニー席は、ステージ前縁から数メートルのところで音響を俯瞰するには最上の位置。紀尾井ホールは800席の中ホールで、室内楽にはほぼ理想の音響です。それでいて少し音量的には不満が残ります。以前、彼女たちの演奏を聴いたのは、だいぶ小さなレクチャールームでかぶりつきだったので、彼女たちの丁々発止がよく聞こえました。このぐらいの大きさのホールになると彼女たちには少々荷が重いのかも知れません。

それでも何よりもヴァイオリンの山田香子さんにスイッチが入った。変奏曲楽章も大熱演。それに対抗するはずのチェロの石崎美雨さんがちょっと弱い。音はきれいで滑らかで歌心はあるのだけれど、切り込んでいく気迫が不足するのでどうしても全体に従属することで終わってしまう。音色が軽く薄くて、だから、アンサンブルの厚みを支え切れていない。第二ヴァイオリンの二村裕美さんも相方としては不足はなくそつがない。ヴィオラの渡部咲耶は、明らかにアンサンブルの要として要所要所を締めていて、その刻みはさすがのもの。曲のせいなのかここぞというヴィオラの音色が出てこないのでちょっと不満が残りました。これは、また、ブラームスとかドボルザークとかを聴いてみたいところでした。

気持ちとしては、この「明日への扉」を大きな節目として何か大きく変わっていってほしいというところが本音です。たぶん、今の売れっ子ぶりなら食うには困らないのだと思います。このまま、今の良さを活かしてその延長としての次の十年があってもおかしくない。でも、応援する気持ちとしては、《二列目センター》から脱してもっとずっと上に向けて変質してほしい。楽器も変える必要があるのかもしれません。お金も度胸も必要。

登竜門には年齢制限はないのだと思います。あるのは目の前の飛躍への舞台だけ。それがこの「明日への扉」シリーズの面白さなのです。

紀尾井 明日への扉37

タレイア・クァルテット(弦楽四重奏)

2023年12月13日(水) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(2階BL 18列25番)

山田香子(ヴァイオリン)

二村裕美(ヴァイオリン)

渡部咲耶(ヴィオラ)

石崎美雨(チェロ)

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第11番ヘ短調 op.95《セリオーソ》

メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲第1番変ホ長調 op.12

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番ニ短調 D 810《死と乙女》

(アンコール)

シベリウス:アンダンテ・フェスティーヴォ

将軍の世紀 下巻(山内 昌之 著) 読了 [読書]

下巻は、ほぼすべてが幕末に費やされている。

今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。

下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。

水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。

それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。

家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。

しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。

こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。

「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。

本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。

実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。

「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。

とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。

著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。

いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。

壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。

将軍の世紀 下巻

パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで

山内 昌之 (著)

文藝春秋

2023年4月新刊

今までの幕末維新の歴史観はすべて倒幕側からのもの。本書はあくまでも標題の通りで将軍、すなわち江戸幕府側からの視点で書かれている。そのことが本書の独創的なところで、とても面白い。

下巻を読み通して、つくづく思うのは江戸幕府は内側から自壊したのだということ。滅ぼしたのは徳川御三家。その源泉であり中核となったのが水戸藩の斉昭。その実子である一橋慶喜が「大政奉還」という形で幕を引くことになる。

水戸が伝統的に背負っていたのは、藩主血統の正統性とその自戒から生まれた「水戸学」。その真髄は、儒学的な日本の社会秩序の精神的な権力体系。皇統に絶対的支配の頂点を求める「尊皇」思想のこと。この水戸学を狂信的な「攘夷」と結びつけたのが斉昭だった。

それは、第12代家斉の時代から始まった幕藩体制の弛緩とロシアなどの外国船の度重なる侵犯という社会背景によって、熱烈な反幕運動となって日本国中に浸透していくことになる。その否定の論理は過激化し、同時に強烈な保守の抵抗勢力を生み、互いに相容れない対立・分裂の危機を深めていく精神構造を胚胎していた。

家斉時代の反動としての家慶時代は、天保改革で幕を開ける。それは苛烈な緊縮・禁制に終始し、結局は幕府内部の改革には結びつかず挫折する。それほど幕内の既得権益は岩盤だった。そこに登場したのが「逆説の政治家」斉昭。

しかし「賢君」と期待された斉昭は、世間一般では人気が高かったが、その声望にふさわしい内実がともなわない。自らの「尊皇攘夷」が、将軍の人格を否定しその大権を干犯することに気がつかない。幕閣やその中核を成す親藩・譜代の大名たちは、斉昭の空疎なアジテーションを嫌いぬいた。幕政が混迷を深めるその一方で、足元の水戸藩も泥沼の派閥抗争に陥っていく。

こうした「尊皇攘夷」の狂気がもたらす対立・分裂の構造は、何も徳川幕府に限らない。薩長を中心とする外様の国持大名でも同じことになった。幕府も有力外様も、こうした血で血を洗う内部抗争で人材を消耗していく。幕府内の抗争はついに「安政の大獄」を生み、「桜田門外の変」で大局を喪失する。井伊直弼を闇討ちにしたのは水戸藩の脱藩浪士だった。幕府内に残されたのは、政治のリアリズムと実務には長けた人材だけで、大局を動かす人材は消失した。慶喜は斉昭の実子として生まれついたゆえに嫌われ続け、その不運が一生つきまとうことになる。

「攘夷」や「公武合体」を旗印に慶喜の周辺に輪を成した、会津の容保、桑名の定敬の兄弟も水戸徳川家の直系であり、彼らが頼みにした尾張藩慶勝も母方を通じて水戸につながっている。その血は、すなわち、そのまま水戸学「尊皇攘夷」のシンパということになる。こうした御三家、親藩譜代たちも、慶喜の醒めたリアリズムの足かせになるばかりで、結局は、薩摩のマキャベリズムの前に屈することになる。

本当に最後の将軍と言えるのは第14代の家茂だったのかもしれない。吉宗以来の紀伊徳川血統による血の入れ替えを図ったわけだが、何しろ家茂は若すぎた。心身ともに健全で見識もあり世情にも明るい青年政治家で幕閣からの敬愛も深かったが、結局は、その誠実な真情も幕末の政治的混沌には抗しきれない。長州征討の途上で虚しく夭折したのは政治に翻弄され続けた精神的抑圧がもたらした悲劇というしかない。

実際、家茂には「攘夷」論の愚を明瞭に見通す眼力があった。「世界の大勢は、和親を結び互いに富強を図る習いに変わったのに、日本だけは一向に外交に関わらないというのでは『卑怯退縮』であり、国のかたちも威信もかえって立たない」と喝破していた。孝明天皇が、一貫して佐幕の立場を貫いたのはこうした家茂の誠実さだった。孝明天皇は暗愚ではなかったが、あまりに世間知らずで朝廷をめぐる陰謀を統御できなかった。その「攘夷」は、むしろ無知ゆえの「ゼノフォビア(外国人恐怖)」であって、終始、家茂を悩ませた。「攘夷」の狂気がさっぱりと消え失せたのは孝明天皇崩御の瞬間だったいえる。日本国中がようやく冷静を取り戻すことになる。

「大政奉還」を果断に実行したのは慶喜の功績といえるが、「将軍辞職」は何も最後の土壇場に浮上したわけではないという。家茂も深刻に考えていた。表明寸前で幕閣に抵抗されて挫折している。薩摩の武力倒幕論に対して、建白による平和革命を説いたのが土佐藩だった。大政奉還の建白を思いついたのは、高知の漢方医・今井順青だったそうだ。それを坂本龍馬が後藤象二郎に伝え、山内容堂が諒承する。著者は、容堂の律儀さを称賛してやまない。慶喜の名誉は、容堂によって与えられたものであり、滅びゆく武家社会最後の道徳観の発露だったとさえ言う。

とにかく長大な幕末史を語って倦むことがない「下巻」だが、慶喜の時代はそのほんのわずかな紙数に過ぎない。実際、慶喜が将軍職にあったのは1年にわずかに満たない。この間、江戸城にすらも入ったことがない。しかし、一橋慶喜とその行動は家茂時代にはむしろ家茂以上に言及されている。なんといっても徳川幕府終焉をもたらしたのは、水戸の副将軍・斉昭とその子・慶喜だったのだから。

著者によれば、慶喜の犯した取り返しのつかない錯誤は、薩長の挑発に乗って鳥羽伏見の戦端を開いたことだという。薩長の武力倒幕は幕末維新の最大の汚点だが、それは島津久光の病による統制喪失のせいもあったという。せっかくの大政奉還にもかかわらず、慶喜がかえって戦乱を招いたことになっのは不幸なことだったと著者は惜しむ。

いずれにせよ、もはや将軍の世紀は終わっていて、戊辰戦争以後は章外のこととなる。

壮大かつ詳細を究める幕末史として「下巻」だけでも大変に読み応えがあった。

将軍の世紀 下巻

パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで

山内 昌之 (著)

文藝春秋

2023年4月新刊

異相と複層と輻輳の音楽(読響・第633回定期) [コンサート]

天晴れというしかない。快演。

リゲティの生誕100年を記念してのピアノ協奏曲をエマールが弾くというので、矢も楯もたまらず駆けつけたサントリーホール。

リゲティを取り上げた在京オケが都響と読響だけというのは、そもそも何ともはやというところだけど、こちらも都響のコパチンスカヤにも負けず劣らずというほどの快演でした。

プログラム構成も実に見事。

リゲティとルトスワスキにヤナーチェクを挟み込むということが、とにかく絶妙。エマールもアンコールでのスピーチでそのことに言及していましたが、その層状のプログラムでまるでミルフィーユのような味わいの相乗効果があります。

そもそもリゲティの音楽がそういう位相の異なる音楽を層状に重ねるもの。リゲティやルトスワスキは多楽章ですが、ヤナーチェクは短めの単楽章の音楽ですが、この独特の素朴で言語的な音楽がサンドウィッチされることで、多層的な音楽がうまく分離隔離されて気持ちよく味わえる。

とはいっても、ヤナーチェクの〈ヴァイオリン弾きの子供〉も多層的な楽曲です。バラードと題するこの曲は、言ってみればヤナーチェクの〈魔王〉。赤ん坊をあの世へと誘うのは、ヴァイオリンに取り憑いた亡き父親の魂。ヴァイオリン役の日下紗矢子さんと、病気の赤ん坊役のオーボエ荒木奏美さんが精妙に美音を奏でていました。荒木さんは新入団でこれが御目見得とのこと。これに貧しい村人たちをヴィオラの分割で奏したり、チェロとコントラバスが村の顔役といった見分け、聞き分けで演奏されるので、さながら小さな管弦楽のための協奏曲。

リゲティの協奏曲も、もちろん生演奏で聴くのは初めてですが、こうやって聴いてみると視覚も手伝ってか、複リズムや複旋法、繰り返しのパターンなどが立体的に透けて浮かびあがってきて、その輻輳するズレが独特の感触的な快感を聴く側にもたらしてくれます。前衛といいながらも、エリート臭さや難解さをまったく感じさせない。それどころか、むしろ俗っぽいと言ってよいほどのサービス精神が横溢するリゲティの世界が満艦飾のように眼前に拡がって実に楽しい。このオモシロ感覚は、Eテレの名番組「ピタゴラスイッチ」に通じるのかも知れません。

読響のメンバーの個々の快演にも大喝采。

第2楽章でピッコロの低域がきれいに発音できなかったのは残念でしたが、そんな細かいことはともかく木管陣の妙技は各所に発揮。一人ひとりの緊張は想像に余りあるのですが、どこかそれを楽しんでいるようなところが観ていて楽しい。八面六臂の大活躍だったのが、パーカッション陣。中心に陣取った西久保友広さんはシロフォンを前に両手にマレット、口にはホイッスルをくわえての大熱演。クロマチックハーモニカまで吹きこなすのはさながらチンドン屋。ムチやカスタネット、ポリスホイッスルなど鳴り物が大好きなリゲティの面目躍如で、曲が終わったときに、皆でハイタッチでもやりかねないパーカッション陣のドヤ顔は実に愉快でした。

休憩をはさんでの後半は、ここでまたヤナーチェク。

序曲〈嫉妬〉というのは、当初、歌劇〈イェヌーファ〉の序曲として作曲されたそうです。個人的な憶測ですが、おそらく歌劇の作曲を進めていくうえで、台本の深奥から単なる男女の愛憎だけでなく、現代に通ずる社会差別やジェンダーなどの社会性までもが見えてきて、この序曲はふさわしくないと考えたのではないでしょうか。1曲目の〈ヴァイオリン弾きの子供〉を合わせると、ヤナーチェクの個人的な愛憎という私的なそれを取り巻く社会という音楽的な視点がよくわかるような気がします。

この単純明快な単発が、ある種の口直しとなって、メインとなるルトスワフスキの〈管弦楽のための協奏曲〉の世界へと突入していきます。

この曲も、リゲティと同じようにポリフォニックでポリリズムの世界で、しかも、それは20世紀の前衛が開拓してきた素数的な変拍子の組み合わせや、民謡や古楽的な旋法を複数組み合わせ、原色的な音色を輻輳させていく音楽となっています。大オーケストラの、各個人の個人技の高さとアンサンブル技術がなければ成立し得ない高度にヴィルトゥオーゾ・オーケストラの世界。

その集大成が、最終楽章。コントラバスのピッチカートとハープの超低音で開始されるパッサカリア。繰り返しのパターンで基層を成す上にあらゆる楽器が層状に変奏を積み重ねていくのは、まさに壮大なオーケストラのミルフィーユ。一転して力強く躍動的なトッカータへと変じ、やがてコラールが始まる。新ウィーン楽派など二十世紀前衛のバッハ回帰をも思わせる展開ですが、そのエネルギーが集合高揚しての大団円は実に爽快なフィナーレでした。

個人的にはカンブルランは初体験。

指揮ぶりは実に組織だったものでそのリーダーシップは明快にして力強いものを感じます。楽員に迷いを生じさせない。特に最後のルトスワスキなどは、音色も明快で淀みがない――鮮度の高い色彩とシャープな触感を読響から見事に引き出していました。メジャーレーベルが取り上げないので知名度はあまり高くないようですが、こんなすごい指揮者がいたんだと改めて感服させられました。

読売日本交響楽団

第633回定期演奏会

2023年12月5日 19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(2階 LB2列 1番)

シルヴァン・カンブルラン(指揮)

ピエール=ロラン・エマール(ピアノン)

日下紗矢子(コンサートマスター)

ヤナーチェク:バラード〈ヴァイオリン弾きの子供〉

リゲティ:ピアノ協奏曲

(アンコール/ピアノ独奏)

リゲティ:ムジカ・リチェルカータから第7曲、第8曲

ヤナーチェク:序曲〈嫉妬〉

ルトスワフスキ:管弦楽のための協奏曲

リゲティの生誕100年を記念してのピアノ協奏曲をエマールが弾くというので、矢も楯もたまらず駆けつけたサントリーホール。

リゲティを取り上げた在京オケが都響と読響だけというのは、そもそも何ともはやというところだけど、こちらも都響のコパチンスカヤにも負けず劣らずというほどの快演でした。

プログラム構成も実に見事。

リゲティとルトスワスキにヤナーチェクを挟み込むということが、とにかく絶妙。エマールもアンコールでのスピーチでそのことに言及していましたが、その層状のプログラムでまるでミルフィーユのような味わいの相乗効果があります。

そもそもリゲティの音楽がそういう位相の異なる音楽を層状に重ねるもの。リゲティやルトスワスキは多楽章ですが、ヤナーチェクは短めの単楽章の音楽ですが、この独特の素朴で言語的な音楽がサンドウィッチされることで、多層的な音楽がうまく分離隔離されて気持ちよく味わえる。

とはいっても、ヤナーチェクの〈ヴァイオリン弾きの子供〉も多層的な楽曲です。バラードと題するこの曲は、言ってみればヤナーチェクの〈魔王〉。赤ん坊をあの世へと誘うのは、ヴァイオリンに取り憑いた亡き父親の魂。ヴァイオリン役の日下紗矢子さんと、病気の赤ん坊役のオーボエ荒木奏美さんが精妙に美音を奏でていました。荒木さんは新入団でこれが御目見得とのこと。これに貧しい村人たちをヴィオラの分割で奏したり、チェロとコントラバスが村の顔役といった見分け、聞き分けで演奏されるので、さながら小さな管弦楽のための協奏曲。

リゲティの協奏曲も、もちろん生演奏で聴くのは初めてですが、こうやって聴いてみると視覚も手伝ってか、複リズムや複旋法、繰り返しのパターンなどが立体的に透けて浮かびあがってきて、その輻輳するズレが独特の感触的な快感を聴く側にもたらしてくれます。前衛といいながらも、エリート臭さや難解さをまったく感じさせない。それどころか、むしろ俗っぽいと言ってよいほどのサービス精神が横溢するリゲティの世界が満艦飾のように眼前に拡がって実に楽しい。このオモシロ感覚は、Eテレの名番組「ピタゴラスイッチ」に通じるのかも知れません。

読響のメンバーの個々の快演にも大喝采。

第2楽章でピッコロの低域がきれいに発音できなかったのは残念でしたが、そんな細かいことはともかく木管陣の妙技は各所に発揮。一人ひとりの緊張は想像に余りあるのですが、どこかそれを楽しんでいるようなところが観ていて楽しい。八面六臂の大活躍だったのが、パーカッション陣。中心に陣取った西久保友広さんはシロフォンを前に両手にマレット、口にはホイッスルをくわえての大熱演。クロマチックハーモニカまで吹きこなすのはさながらチンドン屋。ムチやカスタネット、ポリスホイッスルなど鳴り物が大好きなリゲティの面目躍如で、曲が終わったときに、皆でハイタッチでもやりかねないパーカッション陣のドヤ顔は実に愉快でした。

休憩をはさんでの後半は、ここでまたヤナーチェク。

序曲〈嫉妬〉というのは、当初、歌劇〈イェヌーファ〉の序曲として作曲されたそうです。個人的な憶測ですが、おそらく歌劇の作曲を進めていくうえで、台本の深奥から単なる男女の愛憎だけでなく、現代に通ずる社会差別やジェンダーなどの社会性までもが見えてきて、この序曲はふさわしくないと考えたのではないでしょうか。1曲目の〈ヴァイオリン弾きの子供〉を合わせると、ヤナーチェクの個人的な愛憎という私的なそれを取り巻く社会という音楽的な視点がよくわかるような気がします。

この単純明快な単発が、ある種の口直しとなって、メインとなるルトスワフスキの〈管弦楽のための協奏曲〉の世界へと突入していきます。

この曲も、リゲティと同じようにポリフォニックでポリリズムの世界で、しかも、それは20世紀の前衛が開拓してきた素数的な変拍子の組み合わせや、民謡や古楽的な旋法を複数組み合わせ、原色的な音色を輻輳させていく音楽となっています。大オーケストラの、各個人の個人技の高さとアンサンブル技術がなければ成立し得ない高度にヴィルトゥオーゾ・オーケストラの世界。

その集大成が、最終楽章。コントラバスのピッチカートとハープの超低音で開始されるパッサカリア。繰り返しのパターンで基層を成す上にあらゆる楽器が層状に変奏を積み重ねていくのは、まさに壮大なオーケストラのミルフィーユ。一転して力強く躍動的なトッカータへと変じ、やがてコラールが始まる。新ウィーン楽派など二十世紀前衛のバッハ回帰をも思わせる展開ですが、そのエネルギーが集合高揚しての大団円は実に爽快なフィナーレでした。

個人的にはカンブルランは初体験。

指揮ぶりは実に組織だったものでそのリーダーシップは明快にして力強いものを感じます。楽員に迷いを生じさせない。特に最後のルトスワスキなどは、音色も明快で淀みがない――鮮度の高い色彩とシャープな触感を読響から見事に引き出していました。メジャーレーベルが取り上げないので知名度はあまり高くないようですが、こんなすごい指揮者がいたんだと改めて感服させられました。

読売日本交響楽団

第633回定期演奏会

2023年12月5日 19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(2階 LB2列 1番)

シルヴァン・カンブルラン(指揮)

ピエール=ロラン・エマール(ピアノン)

日下紗矢子(コンサートマスター)

ヤナーチェク:バラード〈ヴァイオリン弾きの子供〉

リゲティ:ピアノ協奏曲

(アンコール/ピアノ独奏)

リゲティ:ムジカ・リチェルカータから第7曲、第8曲

ヤナーチェク:序曲〈嫉妬〉

ルトスワフスキ:管弦楽のための協奏曲

20年目の折り返し (田部京子ピアノ・リサイタル) [コンサート]

リサイタル・シリーズの20周年記念。6月に続く パートⅡ。

20年前の第1回、「シューベルト・チクルス」初回は、2003年11月19日――シューベルトの命日だったそうです。そのシューベルト・チクルス以来のオール・シューベルト・プログラム。しかも晩年の大傑作ソナタ2曲を続けて弾くというずっしりとした構えのプログラムです。

使用したピアノは、前回と同じベーゼンドルファーModel275。

ベーゼンドルファーというと豊かな響きというイメージですが、田部さんは低音がとても明瞭で濁らない。この日の曲はいずれもfやffのユニゾンや和音で決然と始まりますが、その吹き上がるような強音がとても美しい。自由で自在な音色コントロールや、柔らかな暖かみと瞬間瞬間の上昇感と火華の仄めきは、まさに田部さんのもので同じなのですが、今回はもっと粒立ちを際立たせるような美しく切ないようなノンレガートのフレージングが際立ちました。

そういう田部さんのタッチやフレージングは、折り目がきりっと正しく美しい折り紙を思わせます。音楽はもともと抽象的で象徴的なものですが、田部さんの音楽はとてもわかりやすい。それは抽象であっても表徴性が明解な折り紙の鶴のような美しさと明解なメッセージ性に通じるものがあるような気がしてなりません。

1曲目は、比較的短い小曲を置くのが常道。遅刻者の入場への田部さん配慮ですが、そこにプログラムの重要な起点となるような曲を選ぶのが、これまた田部さんの感性なのだと思います。即興曲は、4曲まとめられて弾かれるか、アンコールで取り上げられるかで、この第1番が1曲だけ取り上げられるのは珍しいと思います。ハ短調は、プログラム二曲目と同じで、ベートーヴェンの調性。シューベルトにしては短い主題が、どんどんと色調や響き、調性を変えて変奏されていく。主題は歌というよりもそのリズムが動機というのに近い。そこもとてもベートーヴェン的。そういうことが、スタッカートとスラーで括られるメッツォ・スタッカートのフレージングで徹底的に印象づけられました。

もとよりD958のハ短調のソナタは、ベートーヴェンへのオマージュだと語られてきた作品です。ハ短調の雄渾な主題とそのめくるめく展開の第1楽章、旋律的なアダージョ楽章、トリオの登場で場面が一変するようなメヌエット楽章、舞踏的な終楽章と、どれもがベートーヴェンへの畏敬の念に溢れています。それでいてシューベルトらしい不思議らしさもいっぱい。その不思議さを田部さんは見事なタッチとフレージングで印象づけてくれます。

後半のD959のイ長調のソナタも、本当に見事。磨き上げたタッチの多彩なパレットを、的確かつ精確な配置と息づかいで駆使していくピアニズムは、田部さんの新境地だと強く感じさせます。第2楽章の哀切と寂寞の世界と、そこに突然のように噴出する激情も、劇的でありながら本当に艶やかで輝かしく純化された結晶のような美しさがあって絶品でした。

この半年だけでも徹底した探求を続けておられたのでしょう。新しい何かを掌中にしたと確かに感じさせる田部さん。来年の、このリサイタル・シリーズのテーマは、「―SHINKA― <進化X深化X新化>」だそうです。新たな展開に胸が躍ります。

CDデビュー30周年×浜離宮リサイタル・シリーズ20周年記念 Part Ⅱ

田部京子ピアノ・リサイタル

2023年12月3日(日) 14:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階10列12番)

田部京子(ピアノ)

使用ピアノ:ベーゼンドルファーModel275

シューベルト :即興曲 op.90-1 ハ短調

シューベルト :ピアノソナタ第19番ハ短調 D958

シューベルト :ピアノソナタ第20番イ長調 D959

(アンコール)

シューベルト :即興曲 op.90-3 変ト長調

シューベルト :楽興の時 第3番 ヘ短調

シューベルト(田部京子/吉松隆編曲) :アヴェ・マリア

20年前の第1回、「シューベルト・チクルス」初回は、2003年11月19日――シューベルトの命日だったそうです。そのシューベルト・チクルス以来のオール・シューベルト・プログラム。しかも晩年の大傑作ソナタ2曲を続けて弾くというずっしりとした構えのプログラムです。

使用したピアノは、前回と同じベーゼンドルファーModel275。

ベーゼンドルファーというと豊かな響きというイメージですが、田部さんは低音がとても明瞭で濁らない。この日の曲はいずれもfやffのユニゾンや和音で決然と始まりますが、その吹き上がるような強音がとても美しい。自由で自在な音色コントロールや、柔らかな暖かみと瞬間瞬間の上昇感と火華の仄めきは、まさに田部さんのもので同じなのですが、今回はもっと粒立ちを際立たせるような美しく切ないようなノンレガートのフレージングが際立ちました。

そういう田部さんのタッチやフレージングは、折り目がきりっと正しく美しい折り紙を思わせます。音楽はもともと抽象的で象徴的なものですが、田部さんの音楽はとてもわかりやすい。それは抽象であっても表徴性が明解な折り紙の鶴のような美しさと明解なメッセージ性に通じるものがあるような気がしてなりません。

1曲目は、比較的短い小曲を置くのが常道。遅刻者の入場への田部さん配慮ですが、そこにプログラムの重要な起点となるような曲を選ぶのが、これまた田部さんの感性なのだと思います。即興曲は、4曲まとめられて弾かれるか、アンコールで取り上げられるかで、この第1番が1曲だけ取り上げられるのは珍しいと思います。ハ短調は、プログラム二曲目と同じで、ベートーヴェンの調性。シューベルトにしては短い主題が、どんどんと色調や響き、調性を変えて変奏されていく。主題は歌というよりもそのリズムが動機というのに近い。そこもとてもベートーヴェン的。そういうことが、スタッカートとスラーで括られるメッツォ・スタッカートのフレージングで徹底的に印象づけられました。

もとよりD958のハ短調のソナタは、ベートーヴェンへのオマージュだと語られてきた作品です。ハ短調の雄渾な主題とそのめくるめく展開の第1楽章、旋律的なアダージョ楽章、トリオの登場で場面が一変するようなメヌエット楽章、舞踏的な終楽章と、どれもがベートーヴェンへの畏敬の念に溢れています。それでいてシューベルトらしい不思議らしさもいっぱい。その不思議さを田部さんは見事なタッチとフレージングで印象づけてくれます。

後半のD959のイ長調のソナタも、本当に見事。磨き上げたタッチの多彩なパレットを、的確かつ精確な配置と息づかいで駆使していくピアニズムは、田部さんの新境地だと強く感じさせます。第2楽章の哀切と寂寞の世界と、そこに突然のように噴出する激情も、劇的でありながら本当に艶やかで輝かしく純化された結晶のような美しさがあって絶品でした。

この半年だけでも徹底した探求を続けておられたのでしょう。新しい何かを掌中にしたと確かに感じさせる田部さん。来年の、このリサイタル・シリーズのテーマは、「―SHINKA― <進化X深化X新化>」だそうです。新たな展開に胸が躍ります。

CDデビュー30周年×浜離宮リサイタル・シリーズ20周年記念 Part Ⅱ

田部京子ピアノ・リサイタル

2023年12月3日(日) 14:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階10列12番)

田部京子(ピアノ)

使用ピアノ:ベーゼンドルファーModel275

シューベルト :即興曲 op.90-1 ハ短調

シューベルト :ピアノソナタ第19番ハ短調 D958

シューベルト :ピアノソナタ第20番イ長調 D959

(アンコール)

シューベルト :即興曲 op.90-3 変ト長調

シューベルト :楽興の時 第3番 ヘ短調

シューベルト(田部京子/吉松隆編曲) :アヴェ・マリア

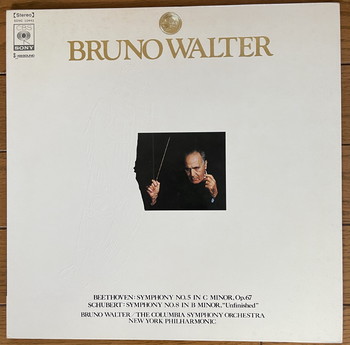

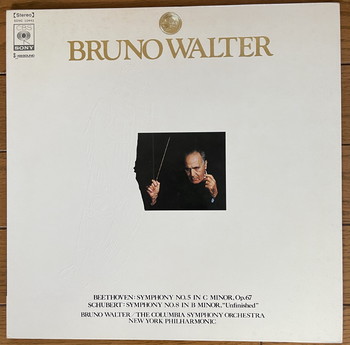

ワルターの未完成を聴き較べてみました。 [オーディオ]

ワルターの未完成を聴き較べてみました。

米国コロンビアの《"360°SOUND"》盤とCBS/SONYの《SX68SOUND》盤です。ともに《運命》と組み合わせた初心者向けの再販盤。米国盤の方は、1963年頃の発売だったようです。

結論を先に言ってしまえば、さほどの違いはありません。目をつぶって聴いてみて、どちらか一つを残せと言われたらCBS/SONYの《SX68SOUND》盤を取ります。音質だけをとれば《SX68SOUND》の方が良いからです。

米国盤にも、けっこうテクニカルなことが書いてあります。

使用しているマイクで筆頭に挙げられているのは、ソニーのC-37A。その他、ノイマンのU67、U47、M49B、KM54A、KM56、AKGのC60、C12、EVの655Cの名前が挙がっています。録音にはカスタムメイドの16トラックのテープレコーダーが使われている。カッターヘッドはウェストレックス。カッティング時は、綿密にマザーテープ再生音と比較チェックが行われているのだとか。

もちろん、これらはあくまでもコロンビアの《"360°SOUND》の説明であって、厳密にはこの録音についての個別具体的なクレジットではありません。

この《未完成》は、1958年1月にNYのブルックリン橋近くブルックリン側のホテルのボール・ルームで収録されています。ワルターは、その前年の2月末に現役引退を表明しましたが、その直後の3月に心筋梗塞で倒れてしまいます。ヨーロッパなどで予定していたお別れコンサートはことごとくキャンセルになってしまう。

ところが、しばらくの休養を経て翌年明けから精力的に活動を再開します。ステレオ時代を迎えたコロンビアの強い要請もあって、住居のビバリーヒルズ近くの会場(在郷軍人会館/リージョンホール)で、ロサンゼルス・フィルやハリウッドのスタジオミュージシャンを集めた臨時編成のコロンビア交響楽団との多くのステレオ録音が残ることになります。

この《未完成》は、その年にNY、シカゴとコンサートツアーを行っていて、その演奏会の直後に収録されたもの。全盛期のNYフィルとのステレオ録音として貴重なものとなっています。確かに、ハリウッド録音だってよいものはあるし、腕っこきの音楽家が集められたのは事実ですが、しょせんは臨時編成であり、モノラル時代のNYの30丁目スタジオやカーネギーホールで収録した『コロンビア交響楽団』とは同名であっても別物です。そのことは、裏面の《運命》を聴いてみればわかります。

録音そのものの担当プロデューサーも、再販盤にクレジットされているジョン・マックルーアではなく、ベテランのトーマス・フロストが手がけたもの。《360°SOUND》のうたい文句とはちょっと違ってとてもナチュラルなサウンドで、再カッティング盤であっても基本的には、ともに原マスターを尊重したものだと感じます。

それだけに、違いがあるとしたら、基本はカッティングの技術に起因するものだと思えるのです。"MASTER WORKS - STEREO 360°SUND"は、比較するとレンジが狭く、冒頭のコントラバスとチェロのピッチカートも深みやリアルな明瞭な響きで若干劣るようです。特に高域はレンジが延びておらず、歪みも多い。シューベルトは、五線譜をはみ出す高域を多用していますが、音が潰れたり倍音不足でオクターブ下の音色とあまり区別がつきません。弦のシンコペーションのさざ波に浮かび上がる木管の音色もわずかに遠目で艷が不足する。

わかりやすいのは、暗騒音。この録音はかなり正直に楽員たちのノイズを拾っています。第2楽章の最後の繰り返し(280小節目)の頭で譜面を慌てたのか乱暴にめくるノイズが入っていますが、米国盤ではこれが何かものを落としたような音になってしまっています。ノイズで聴き較べなどは、バカなオーディオマニアの邪道ですが、主観が入りにくい公平な聴き較べということではわかりやすいポイントだと言えると思います。

この録音は、とても優秀で素性が良いうえに、ペンシルヴァニア州の山中にあるテープ・アーカイヴで厳重な温度・湿度管理のもと保管されているオリジナル・マザー・マスター・テープが存在します。ですから、なにもこんなアナログ盤を聴かなくともソニーミュージックが最近そこからリマスターしたCDを聴くことのほうをおすすめします。

こんな無駄な聴き較べは、それこそ邪道だと思いますが、SX68SOUNDに着せられた汚名が本当かどうかを確かめるためということで聴いてみました。60年代は、やはり、オーディオの進歩を競い合ったよき時代なんだと思います。

米国コロンビアの《"360°SOUND"》盤とCBS/SONYの《SX68SOUND》盤です。ともに《運命》と組み合わせた初心者向けの再販盤。米国盤の方は、1963年頃の発売だったようです。

結論を先に言ってしまえば、さほどの違いはありません。目をつぶって聴いてみて、どちらか一つを残せと言われたらCBS/SONYの《SX68SOUND》盤を取ります。音質だけをとれば《SX68SOUND》の方が良いからです。

米国盤にも、けっこうテクニカルなことが書いてあります。

使用しているマイクで筆頭に挙げられているのは、ソニーのC-37A。その他、ノイマンのU67、U47、M49B、KM54A、KM56、AKGのC60、C12、EVの655Cの名前が挙がっています。録音にはカスタムメイドの16トラックのテープレコーダーが使われている。カッターヘッドはウェストレックス。カッティング時は、綿密にマザーテープ再生音と比較チェックが行われているのだとか。

もちろん、これらはあくまでもコロンビアの《"360°SOUND》の説明であって、厳密にはこの録音についての個別具体的なクレジットではありません。

この《未完成》は、1958年1月にNYのブルックリン橋近くブルックリン側のホテルのボール・ルームで収録されています。ワルターは、その前年の2月末に現役引退を表明しましたが、その直後の3月に心筋梗塞で倒れてしまいます。ヨーロッパなどで予定していたお別れコンサートはことごとくキャンセルになってしまう。

ところが、しばらくの休養を経て翌年明けから精力的に活動を再開します。ステレオ時代を迎えたコロンビアの強い要請もあって、住居のビバリーヒルズ近くの会場(在郷軍人会館/リージョンホール)で、ロサンゼルス・フィルやハリウッドのスタジオミュージシャンを集めた臨時編成のコロンビア交響楽団との多くのステレオ録音が残ることになります。

この《未完成》は、その年にNY、シカゴとコンサートツアーを行っていて、その演奏会の直後に収録されたもの。全盛期のNYフィルとのステレオ録音として貴重なものとなっています。確かに、ハリウッド録音だってよいものはあるし、腕っこきの音楽家が集められたのは事実ですが、しょせんは臨時編成であり、モノラル時代のNYの30丁目スタジオやカーネギーホールで収録した『コロンビア交響楽団』とは同名であっても別物です。そのことは、裏面の《運命》を聴いてみればわかります。

録音そのものの担当プロデューサーも、再販盤にクレジットされているジョン・マックルーアではなく、ベテランのトーマス・フロストが手がけたもの。《360°SOUND》のうたい文句とはちょっと違ってとてもナチュラルなサウンドで、再カッティング盤であっても基本的には、ともに原マスターを尊重したものだと感じます。

それだけに、違いがあるとしたら、基本はカッティングの技術に起因するものだと思えるのです。"MASTER WORKS - STEREO 360°SUND"は、比較するとレンジが狭く、冒頭のコントラバスとチェロのピッチカートも深みやリアルな明瞭な響きで若干劣るようです。特に高域はレンジが延びておらず、歪みも多い。シューベルトは、五線譜をはみ出す高域を多用していますが、音が潰れたり倍音不足でオクターブ下の音色とあまり区別がつきません。弦のシンコペーションのさざ波に浮かび上がる木管の音色もわずかに遠目で艷が不足する。

わかりやすいのは、暗騒音。この録音はかなり正直に楽員たちのノイズを拾っています。第2楽章の最後の繰り返し(280小節目)の頭で譜面を慌てたのか乱暴にめくるノイズが入っていますが、米国盤ではこれが何かものを落としたような音になってしまっています。ノイズで聴き較べなどは、バカなオーディオマニアの邪道ですが、主観が入りにくい公平な聴き較べということではわかりやすいポイントだと言えると思います。

この録音は、とても優秀で素性が良いうえに、ペンシルヴァニア州の山中にあるテープ・アーカイヴで厳重な温度・湿度管理のもと保管されているオリジナル・マザー・マスター・テープが存在します。ですから、なにもこんなアナログ盤を聴かなくともソニーミュージックが最近そこからリマスターしたCDを聴くことのほうをおすすめします。

こんな無駄な聴き較べは、それこそ邪道だと思いますが、SX68SOUNDに着せられた汚名が本当かどうかを確かめるためということで聴いてみました。60年代は、やはり、オーディオの進歩を競い合ったよき時代なんだと思います。