誠実と清新 (札幌交響楽団東京公演) [コンサート]

札幌交響楽団を聴くのは初めて。ほんとうなら本拠地のあのKitaraで聴いてみたかったけれど、せっかくの機会を逃すことはありません。しかも、ポストリッジのブリテンも聴ける!

ブリテンの「セレナード」は、ブリテンのパートナーのピアーズと天才ブレインの存在無くしては成立しなかったでしょう。だから武満徹の「ノーヴェンバー・ステップス」のようにソリストを限定してしまうようなところがあります。現役となると、ポストリッジということにほぼ固定してしまいます。

私は2006年の水戸で聴いたきり。ずいぶんと前のことになりますが、もちろんその時もポストリッジ。ホルンはラデグ・バボラーク、指揮者は準・メルクル。同じ頃にリリースされたラトル/ベルリン・フィルのCDを上回る感動を受けました。

そのポストリッジによる再体験というわけですが、前回をさらに上回る感動でした。大ホールにもかかわらず声量は透徹するように響き、発音も明瞭そのもの。アレグリーニはもちろん初体験ですが、バボラークとはまた違ったコントロー力ルの高さで、その音色や質感の生々しさ、音楽的な心象描写の深みという点ではバボラークの名人芸を上回るような気さえします。

8-6-6-4-2と編成を絞った弦楽オーケストラの響きは、二人のソロと十分に対等に渡りあうもので、その清透な響きは冴え冴えとしていて、ブリテンの曲調をよく表現しています。

曲の絶頂は、第4曲の《エレジー》でしょう。何ともまがまがしい詩の投げつけるような語感が見事で、ホルンのゲシュトップやグリッサンドなどの特殊奏法に息を呑む思いがします。続く《哀悼歌》の古風な英語や素朴な曲調はどこか時空の圏外に出てしまったような魂の孤独を感じさせ、徐々に深暁の果てへと漂っていきます。最後のエピローグでの舞台裏からのホルンは、ホールのアコースティックが悪くて少し残念でしたが、余韻は見事でした。

後半はブルックナー。

なかなか演奏される機会は少ない第6番ですが、その理由はやはり曲想がぎこちなく、オーケストレーションにもどこか和声的な洗練が不足するところがあるからでしょうか。その分、最もブルックナー的な深遠さがあるとも言えます。

第一楽章の羽毛が跳ね散るような音型の開始と、それに続く猛々しい金管のユニゾンからして、どこか分裂気味に感じます。ブルックナーは教会のような長く尾を引く残響まみれのアコースティックを前提に作曲しているようなところがあって、あの《ブルックナー休止》もそうでなければ納まりがつかないという気がします。この6番は、その休止も封印していて訥々と音が連なっていく。そういうブルックナーにとても誠実に寄り添い、ありのままに音を積み上げていく。そういう気質は、このオーケストラの本来の美質なのか、あるいは、指揮者のバーメルトの本性なのか、いずれにしても使い古された外連味とか骨董趣味とは無縁の、丁寧に手間をかけて磨き上げられた清新なブルックナーです。

その美質は、特に第2楽章のアダージョに現れます。ブリテンで聴いたことと同じような透明感、分離の良さ、――そこには、虚飾のない無垢の真情を感じさせます。続くスケルツォ楽章の何と潔いこと。そして、終楽章の大団円なのですが、そこには短い簡素な章句を次々に接合していく、ミニマルなものを組み上げた壮大な仏塔のよう。音響の融合、和声のピラミッド…といったブルックナーのステレオタイプとはまったく違った装飾的な建築意匠を思わせる構造の新鮮さを覚えるほど。それもこれも、楽曲に対してどこまでも誠実さを貫き通す演奏姿勢がもたらしてくれたものだと思うのです。

指揮者のバーメルトは、6年の長き首席指揮者の任を退くことになっていてこの公演が最後とのこと。初めて聴いたのに、その退任を惜しむ気持ちで胸が一杯になるのが不思議な気がしました。

札幌交響楽団

東京公演2024

2024年1月31日 19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(1階5列30番)

指揮:マティアス・バーメルト

テノール:イアン・ポストリッジ

ホルン:アレッシオ・アレグリーニ

コンサートマスター:田島高宏

ブリテン:セレナード~テノール、ホルンと弦楽のための

ブルックナー:交響曲第6番イ長調 WAB106

ブリテンの「セレナード」は、ブリテンのパートナーのピアーズと天才ブレインの存在無くしては成立しなかったでしょう。だから武満徹の「ノーヴェンバー・ステップス」のようにソリストを限定してしまうようなところがあります。現役となると、ポストリッジということにほぼ固定してしまいます。

私は2006年の水戸で聴いたきり。ずいぶんと前のことになりますが、もちろんその時もポストリッジ。ホルンはラデグ・バボラーク、指揮者は準・メルクル。同じ頃にリリースされたラトル/ベルリン・フィルのCDを上回る感動を受けました。

そのポストリッジによる再体験というわけですが、前回をさらに上回る感動でした。大ホールにもかかわらず声量は透徹するように響き、発音も明瞭そのもの。アレグリーニはもちろん初体験ですが、バボラークとはまた違ったコントロー力ルの高さで、その音色や質感の生々しさ、音楽的な心象描写の深みという点ではバボラークの名人芸を上回るような気さえします。

8-6-6-4-2と編成を絞った弦楽オーケストラの響きは、二人のソロと十分に対等に渡りあうもので、その清透な響きは冴え冴えとしていて、ブリテンの曲調をよく表現しています。

曲の絶頂は、第4曲の《エレジー》でしょう。何ともまがまがしい詩の投げつけるような語感が見事で、ホルンのゲシュトップやグリッサンドなどの特殊奏法に息を呑む思いがします。続く《哀悼歌》の古風な英語や素朴な曲調はどこか時空の圏外に出てしまったような魂の孤独を感じさせ、徐々に深暁の果てへと漂っていきます。最後のエピローグでの舞台裏からのホルンは、ホールのアコースティックが悪くて少し残念でしたが、余韻は見事でした。

後半はブルックナー。

なかなか演奏される機会は少ない第6番ですが、その理由はやはり曲想がぎこちなく、オーケストレーションにもどこか和声的な洗練が不足するところがあるからでしょうか。その分、最もブルックナー的な深遠さがあるとも言えます。

第一楽章の羽毛が跳ね散るような音型の開始と、それに続く猛々しい金管のユニゾンからして、どこか分裂気味に感じます。ブルックナーは教会のような長く尾を引く残響まみれのアコースティックを前提に作曲しているようなところがあって、あの《ブルックナー休止》もそうでなければ納まりがつかないという気がします。この6番は、その休止も封印していて訥々と音が連なっていく。そういうブルックナーにとても誠実に寄り添い、ありのままに音を積み上げていく。そういう気質は、このオーケストラの本来の美質なのか、あるいは、指揮者のバーメルトの本性なのか、いずれにしても使い古された外連味とか骨董趣味とは無縁の、丁寧に手間をかけて磨き上げられた清新なブルックナーです。

その美質は、特に第2楽章のアダージョに現れます。ブリテンで聴いたことと同じような透明感、分離の良さ、――そこには、虚飾のない無垢の真情を感じさせます。続くスケルツォ楽章の何と潔いこと。そして、終楽章の大団円なのですが、そこには短い簡素な章句を次々に接合していく、ミニマルなものを組み上げた壮大な仏塔のよう。音響の融合、和声のピラミッド…といったブルックナーのステレオタイプとはまったく違った装飾的な建築意匠を思わせる構造の新鮮さを覚えるほど。それもこれも、楽曲に対してどこまでも誠実さを貫き通す演奏姿勢がもたらしてくれたものだと思うのです。

指揮者のバーメルトは、6年の長き首席指揮者の任を退くことになっていてこの公演が最後とのこと。初めて聴いたのに、その退任を惜しむ気持ちで胸が一杯になるのが不思議な気がしました。

札幌交響楽団

東京公演2024

2024年1月31日 19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(1階5列30番)

指揮:マティアス・バーメルト

テノール:イアン・ポストリッジ

ホルン:アレッシオ・アレグリーニ

コンサートマスター:田島高宏

ブリテン:セレナード~テノール、ホルンと弦楽のための

ブルックナー:交響曲第6番イ長調 WAB106

「未完のファシズム」(片山 杜秀 著)読了 [読書]

論旨はいたって明解。

エリート軍人たちは、始めから米英と戦争すれば国家滅亡に至ると知っていた。けれども、軍人の分をわきまえれば「負ける」「戦わない」と表立っては言えない。本音は負けるとわかっていても、表向きは勝てると言っていただけ…というのです。

*『統帥綱領』『戦闘綱要』を執筆した小畑敏四郎:

なるべく短期で決着する戦争をすればいい、それ以外は負けるからやれない

*満州事変を引き起こした張本人の石原莞爾:

日満経済ブロックに閉じこもり、どんなに挑発されようが大戦争はやらない

*『戦陣訓』の陰の執筆者で東条英機のブレーン役の中柴末純:

やる前から負けるとは言えないから、精神力で勝ててしまえることにしよう

いずれにせよ、米英のような「持てる国」に対して「持たざる国」である日本が戦争を挑めば必ず負ける。そう表立って言うわけにはいかない。火力・火砲で制圧するという装備戦力重視の戦術論は主張できないので、表向きは短期決戦・包囲殲滅や歩兵の練度・精神力で勝機をつかむ戦術論をひたすら押し通したというわけです。

そうした「皇道派」を一掃した「統制派」は、「持てる国」を目指して国家総動員体制によって経済力で米英に追いつこうという遠大な国家数十年の計を描いた。満州の資源と市場に霊感を得た石原莞爾がその代表だったというわけです。「統制」は、軍制の統制ばかりではなく、暗にソ連の計画経済をモデルとした統制経済の構築も目指していた。これが革新官僚たちに継承されて戦後の高成長を実現したというわけです。

しかし、そうした精神主義は誇大妄想となって世界を敵に回す大戦争に踏み込んでしまう。確かに真珠湾や南方作戦など当初の短期決戦には勝利し、死を恐れぬ日本軍兵士の突進力は恐れられたが、米軍は圧倒的な物量で確実に押し返していく。バンザイを叫んで突進してくる痩せこけた猿の群れは、銃口の先の格好の標的となって滅多打ちにされる…少なくともそういうキャンペーンが米国内で流布された。

大正期のエリート軍人が日露戦争を見る目は実に醒めていて、兵士を犠牲にするばかりの攻略は、「持たざる国」だからやむを得なかっただけであって、あんな時代遅れの戦争はもう二度とやれないと考えていた。その一方で、大国ロシア陸軍を相手に勝利した小国・日本の奮闘を見た欧米各国が、一時は本気で精神主義の歩兵戦重視に傾いたという指摘は興味深い。英独仏の軍事大国といえども、《寡を以って衆を制す》的な短期決戦・包囲殲滅戦への魅力に血湧き肉躍るものがあって、大いに勘違いしてしまうところがあったというわけです。

昭和史とかアジア・太平洋戦争の政治史としては、むしろ、トンデモ本なのかもしれませんが、軍事オタクにとってはたまらなく面白く、思わずフンフンとのめり込んでしまうオブナイ本と言えるでしょう。

未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命

片山 杜秀 (著)

新潮選書

エリート軍人たちは、始めから米英と戦争すれば国家滅亡に至ると知っていた。けれども、軍人の分をわきまえれば「負ける」「戦わない」と表立っては言えない。本音は負けるとわかっていても、表向きは勝てると言っていただけ…というのです。

*『統帥綱領』『戦闘綱要』を執筆した小畑敏四郎:

なるべく短期で決着する戦争をすればいい、それ以外は負けるからやれない

*満州事変を引き起こした張本人の石原莞爾:

日満経済ブロックに閉じこもり、どんなに挑発されようが大戦争はやらない

*『戦陣訓』の陰の執筆者で東条英機のブレーン役の中柴末純:

やる前から負けるとは言えないから、精神力で勝ててしまえることにしよう

いずれにせよ、米英のような「持てる国」に対して「持たざる国」である日本が戦争を挑めば必ず負ける。そう表立って言うわけにはいかない。火力・火砲で制圧するという装備戦力重視の戦術論は主張できないので、表向きは短期決戦・包囲殲滅や歩兵の練度・精神力で勝機をつかむ戦術論をひたすら押し通したというわけです。

そうした「皇道派」を一掃した「統制派」は、「持てる国」を目指して国家総動員体制によって経済力で米英に追いつこうという遠大な国家数十年の計を描いた。満州の資源と市場に霊感を得た石原莞爾がその代表だったというわけです。「統制」は、軍制の統制ばかりではなく、暗にソ連の計画経済をモデルとした統制経済の構築も目指していた。これが革新官僚たちに継承されて戦後の高成長を実現したというわけです。

しかし、そうした精神主義は誇大妄想となって世界を敵に回す大戦争に踏み込んでしまう。確かに真珠湾や南方作戦など当初の短期決戦には勝利し、死を恐れぬ日本軍兵士の突進力は恐れられたが、米軍は圧倒的な物量で確実に押し返していく。バンザイを叫んで突進してくる痩せこけた猿の群れは、銃口の先の格好の標的となって滅多打ちにされる…少なくともそういうキャンペーンが米国内で流布された。

大正期のエリート軍人が日露戦争を見る目は実に醒めていて、兵士を犠牲にするばかりの攻略は、「持たざる国」だからやむを得なかっただけであって、あんな時代遅れの戦争はもう二度とやれないと考えていた。その一方で、大国ロシア陸軍を相手に勝利した小国・日本の奮闘を見た欧米各国が、一時は本気で精神主義の歩兵戦重視に傾いたという指摘は興味深い。英独仏の軍事大国といえども、《寡を以って衆を制す》的な短期決戦・包囲殲滅戦への魅力に血湧き肉躍るものがあって、大いに勘違いしてしまうところがあったというわけです。

昭和史とかアジア・太平洋戦争の政治史としては、むしろ、トンデモ本なのかもしれませんが、軍事オタクにとってはたまらなく面白く、思わずフンフンとのめり込んでしまうオブナイ本と言えるでしょう。

未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命

片山 杜秀 (著)

新潮選書

タグ:片山杜秀

CENYA邸訪問オフ会 [オーディオ]

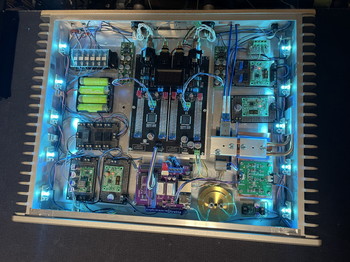

独自の、R2R-DACとDIRETTAをワンボックス化した自作システムの完成ということで聴かせていただきました。

とにかく何でもかんでも自作してしまうすご腕のCENYAさん。スピーカーキャビネットも自作で、AVアンプの多チャンネルを活用して2way+ウーファーというマルチアンプ構成をBTLでドライブ、さらにデジアン内蔵のサブサブウーファー。独自のユニット設置で多指向性を舐め尽くした立体音響は独自の世界。

今回は、NOS、Non-filterのラダー型のR2R-DAC基板を導入した、その完成型のお披露目ということになります。DIRETTAはDST-00の新ヴァージョンのプロトタイプなのだとか。自作はお手の物ということで、このあたりは特権みたいなもの。これをワンボックス化してスイッチひとつで一体的に起動させる。中はぎっしりで、放熱やアース、内部照明などは凝りに凝っていて、凄い。

さらにまだまだ先があって、凝りに凝っているのは、電源供給ユニットとライン。それぞれのユニットに適材適所ということで、低ノイズACアダプターからDC-DCコンバーターから降圧レギュレーターを介して分岐させそれぞれに独立した給電ラインで直接供給。最もキーとなるR2R DACの電源は、どうしても2次バッテリーが最善ということで充電池からダイレクト供給。これには電圧がモニターできるディスプレイまでつけています。もはや、私には詳細は理解を超えています。

さっそく試聴。

とてもクリーンで、微細な音もそのままに繊細極まりない音。クリアとかくっきり系とは断然別世界なのは、ホンモノの超低ノイズだからなのでしょう。音像はむしろソフトで丸みを帯びていて、なおかつスピード感もある。いままで聴いたことのないような音も聞こえてきて、音楽が楽しい。

同行のいたちょうさんは、女性ボーカル鑑定士。

さっそく音色バランスということで、AVアンプでハイとローの調整です。これはけっこう二転三転しました。以前のような極端なボーカル転がしにはならずに、精妙な音色合わせ。結局、ほぼCENYAさんのオリジナル通り。空間情報をどこまで際立たせるか、女性ボーカルとバックスのインストとどう両立させるかの最終戦争。実に微妙極まりない焦点合わせのようなことになってしまいました。

面白いのは、以前のように際立った空間表現はずっと控えめになったということ。冴えわたるような精密な音像分離は鳴りを潜めて、ずっとナチュラルなステージ空間になったのです。聴いていてとても安心感があって、うれしい気分です。やはり、NOSでデジタル信号を素のままにアナログ変換するというR2R-DACの威力なのでしょうか。とにかく自然そのもの。何も足さない何もひかない天然水。

最後に、オペアンプの比較をしました。これが、ちょっとびっくり。

この時点まで、デフォルトはMUSE03。それをMUSE05に交換して聴いてみたというわけです。これは、いたちょうさんともども迷うことなく05に軍配を上げました。あれれ?どうして03だったの?ということに。記憶があまりはっきりしないのですが、以前、聴き較べした時には03の方が好ましいということだったそうです。詳しくないので、03と05と何がどう違うのかは知りませんが、要するに05の方がスペック的に上だということ。やはり上流のスペックが上がると、例えばスルーレートなどは実力通り良いものが良いということになるということでしょうか。音色の濃度や彩度のコントラストなどはがぜん良くなります。

現状では、DIRETTAのバージョンのせいで、プレーヤーソフトをfoober2000を使用せざるを得ないそうです。これはちょっとハンディキャップ。音の鮮度のようなところで、まだまだ上に行けるという感じで、それもすごく楽しみ。

とにかく何でもかんでも自作してしまうすご腕のCENYAさん。スピーカーキャビネットも自作で、AVアンプの多チャンネルを活用して2way+ウーファーというマルチアンプ構成をBTLでドライブ、さらにデジアン内蔵のサブサブウーファー。独自のユニット設置で多指向性を舐め尽くした立体音響は独自の世界。

今回は、NOS、Non-filterのラダー型のR2R-DAC基板を導入した、その完成型のお披露目ということになります。DIRETTAはDST-00の新ヴァージョンのプロトタイプなのだとか。自作はお手の物ということで、このあたりは特権みたいなもの。これをワンボックス化してスイッチひとつで一体的に起動させる。中はぎっしりで、放熱やアース、内部照明などは凝りに凝っていて、凄い。

さらにまだまだ先があって、凝りに凝っているのは、電源供給ユニットとライン。それぞれのユニットに適材適所ということで、低ノイズACアダプターからDC-DCコンバーターから降圧レギュレーターを介して分岐させそれぞれに独立した給電ラインで直接供給。最もキーとなるR2R DACの電源は、どうしても2次バッテリーが最善ということで充電池からダイレクト供給。これには電圧がモニターできるディスプレイまでつけています。もはや、私には詳細は理解を超えています。

さっそく試聴。

とてもクリーンで、微細な音もそのままに繊細極まりない音。クリアとかくっきり系とは断然別世界なのは、ホンモノの超低ノイズだからなのでしょう。音像はむしろソフトで丸みを帯びていて、なおかつスピード感もある。いままで聴いたことのないような音も聞こえてきて、音楽が楽しい。

同行のいたちょうさんは、女性ボーカル鑑定士。

さっそく音色バランスということで、AVアンプでハイとローの調整です。これはけっこう二転三転しました。以前のような極端なボーカル転がしにはならずに、精妙な音色合わせ。結局、ほぼCENYAさんのオリジナル通り。空間情報をどこまで際立たせるか、女性ボーカルとバックスのインストとどう両立させるかの最終戦争。実に微妙極まりない焦点合わせのようなことになってしまいました。

面白いのは、以前のように際立った空間表現はずっと控えめになったということ。冴えわたるような精密な音像分離は鳴りを潜めて、ずっとナチュラルなステージ空間になったのです。聴いていてとても安心感があって、うれしい気分です。やはり、NOSでデジタル信号を素のままにアナログ変換するというR2R-DACの威力なのでしょうか。とにかく自然そのもの。何も足さない何もひかない天然水。

最後に、オペアンプの比較をしました。これが、ちょっとびっくり。

この時点まで、デフォルトはMUSE03。それをMUSE05に交換して聴いてみたというわけです。これは、いたちょうさんともども迷うことなく05に軍配を上げました。あれれ?どうして03だったの?ということに。記憶があまりはっきりしないのですが、以前、聴き較べした時には03の方が好ましいということだったそうです。詳しくないので、03と05と何がどう違うのかは知りませんが、要するに05の方がスペック的に上だということ。やはり上流のスペックが上がると、例えばスルーレートなどは実力通り良いものが良いということになるということでしょうか。音色の濃度や彩度のコントラストなどはがぜん良くなります。

現状では、DIRETTAのバージョンのせいで、プレーヤーソフトをfoober2000を使用せざるを得ないそうです。これはちょっとハンディキャップ。音の鮮度のようなところで、まだまだ上に行けるという感じで、それもすごく楽しみ。

タグ:訪問オフ会

「ピュウ」(キャサリン・レイシー 著)読了 [読書]

とても新しい小説。不思議でなんともいえない無力感にとらわれる読後感だけが残される。

ピュウというのは、教会の会衆が座るベンチのような長椅子のことを言う。どこからともなく現れ、そこに寝ていた「わたし」の一人称で語られる。どこから来たのか、名前も年齢も性別すらもわからないので、人々から仮の名前としてピュウと呼ばれることになった。

そういう無意識の一人称、米国南部コミュニティというと否が応でもなくフォークナーを思い浮かべるが、この小説はさらに純粋で実体に乏しい極めて抽象的な世界。そうであっても、そこに表出される人々の欺瞞、偽善、疎外、差別、世代抑圧、あるいはコミュニティの同胞融和の圧力は、深刻で生々しくとても切羽詰まった現実感を与える。

舞台は明らかに米国の深南部の村で、そのコミュニティの様相を映し出している。一見、よそ者に対して寛容で親切で善意にあふれている。望めばその一員として受け入れる準備もある。しかしそこには底知れぬ人種意識が内在していて、ふと気がつくと遠景にはあからさまな人種隔離の境界が存在している。通りひとつで、白人と黒人の居住区が隔てられていることを知ってギョッとすることもある。

その構造は、何も南部に限らない。一見リベラルなように見える社会でも、自分がどいうコミュニティに属しているかの確認が必要だし、他人の属するコミュニティを確認する必要がある。移民国家である以上、人々は誰もが由来不明で隣人のアイデンティティは相互に監視されている。何らかの同一性を体感するためには、時には共有の儀式が求められるのかもしれない。

ピュウは、そのことを静かに穏やかに見つめていく。

もちろん、その疎外と差別は、日本のコミュニティにもある。日本社会は同一性が空気のようにあたりまえ、血縁、地縁のつながりは意識の立ち入る余地もないほどに長い時間を経ている。それだけに差別や排他意識についての自意識が希薄だ。逆に、いったん差別や排他の本能に火がつくと激しく燃えさかるし、本来内向きな同胞融和は、豹変するように攻撃的になって残虐性を帯びてしまう。

そういう内在的な自己意識、原罪意識が、読後の無力感としてどこまでも暗く尾を引いて残される。

平明で静穏だが、怖い小説だ。

ピュウ

PEW

キャサリン・レイシー

Catherine Lacey

井上 里 訳

岩波書店

2023年8月30日 第一刷

ピュウというのは、教会の会衆が座るベンチのような長椅子のことを言う。どこからともなく現れ、そこに寝ていた「わたし」の一人称で語られる。どこから来たのか、名前も年齢も性別すらもわからないので、人々から仮の名前としてピュウと呼ばれることになった。

そういう無意識の一人称、米国南部コミュニティというと否が応でもなくフォークナーを思い浮かべるが、この小説はさらに純粋で実体に乏しい極めて抽象的な世界。そうであっても、そこに表出される人々の欺瞞、偽善、疎外、差別、世代抑圧、あるいはコミュニティの同胞融和の圧力は、深刻で生々しくとても切羽詰まった現実感を与える。

舞台は明らかに米国の深南部の村で、そのコミュニティの様相を映し出している。一見、よそ者に対して寛容で親切で善意にあふれている。望めばその一員として受け入れる準備もある。しかしそこには底知れぬ人種意識が内在していて、ふと気がつくと遠景にはあからさまな人種隔離の境界が存在している。通りひとつで、白人と黒人の居住区が隔てられていることを知ってギョッとすることもある。

その構造は、何も南部に限らない。一見リベラルなように見える社会でも、自分がどいうコミュニティに属しているかの確認が必要だし、他人の属するコミュニティを確認する必要がある。移民国家である以上、人々は誰もが由来不明で隣人のアイデンティティは相互に監視されている。何らかの同一性を体感するためには、時には共有の儀式が求められるのかもしれない。

ピュウは、そのことを静かに穏やかに見つめていく。

もちろん、その疎外と差別は、日本のコミュニティにもある。日本社会は同一性が空気のようにあたりまえ、血縁、地縁のつながりは意識の立ち入る余地もないほどに長い時間を経ている。それだけに差別や排他意識についての自意識が希薄だ。逆に、いったん差別や排他の本能に火がつくと激しく燃えさかるし、本来内向きな同胞融和は、豹変するように攻撃的になって残虐性を帯びてしまう。

そういう内在的な自己意識、原罪意識が、読後の無力感としてどこまでも暗く尾を引いて残される。

平明で静穏だが、怖い小説だ。

ピュウ

PEW

キャサリン・レイシー

Catherine Lacey

井上 里 訳

岩波書店

2023年8月30日 第一刷

ネオロマンチシズム (エスメ四重奏団) [コンサート]

都響とジョン・アダムスとの共演も話題になっているようですが、本来のクァルテットでも素晴らしい演奏でした。近年希に見る新しい演奏スタイルで久しぶりに心が沸き立ちました。

2年前の来日公演がNHKで放送されていて、それを聴いて素晴らしかったのでこれは聴き逃せないとあわててチケットを買いました。この公演にはリゲティもプログラムにあって、昨年のリゲティ・イヤーでの予習の際にもFMエアチェック音源を繰り返し聴いていました。

当時は、オリジナルメンバーで、ケルンに留学していた韓国人女性だけの4人。ところが、昨年4月に、ヴィオラのキム・ジウォンに代わり、ベルギー出身のディミトリ・ムラトが新たに加入。同一文化・同一ジェンダーという二重の同一性のいずれもが解消されてしまいます。今回はその新メンバーでの初来日。ところが、このクァルテットの美質・特質はさらに磨かれ、むしろ、かえって生来の《同一性・同調性》が生々しいまでに進化している。そのことに驚きを抑えきれません。

プログラム最初のハイドン。最初の印象はイメージ通り。音色は明るく、響きは軽快で華がある。音の線は出だしこそザラついていたけれど次第に光沢の滑らかさが増してくる。第一楽章は、そうやって軽妙に始まり、小粋な終わり方をする。まさに、貴女のご挨拶といった雰囲気が楽しい。

アンサンブルは驚くほど正確で、そこから個々の線がくっきりと浮かび上がり、飛び出してくる。小鳥のさえずりが絶えず聞こえくるような華やぎがあって、まるで鳥の楽園。ハイドンであって古典派の厳めしさとか鈍重さがまるでない。ハイドンにこんな洒落た曲があったのかという驚きを覚えるほど。それでいて19世紀末のウィーンの洗練が馥郁と薫り、21世紀の私たちの夢と憧憬を存分に満たしてくれる。

けれども、新しい出逢いともいうべき衝撃は、二曲目のファニー・メンデルスゾーンの方がもっと大きかった。

このファニー・ヘンゼルとかクララ・シューマンとか、その当時の社会に封じ込まれたままになっていたジェンダーが表に噴き出してきたのは、今世紀になってからでしょうか。この弦楽四重奏曲も初体験です。

封じ込められてしまう圧力があったからこその抗力なのでしょうか、その才気のほとばしるような自由奔放さは、時代をはるかに先取りしてしまっていて、その飛躍の歩幅は前期ロマン派の古典的均衡に滞留していた弟のフェリックスを超えてしまっている。まるで初期のシェーンベルクやウェーベルンのような濃厚なネオロマンチシズムを連想させるほどです。しかも、そのフレージングやアーティキュレーションに美麗なグルーブ感があります。終楽章のロンドでは、第一ヴァイオリンのペ・ウォンヒを先頭に、攻める、攻める。

いったい後半のベートーヴェンはどうなってしまうのか――20分の休憩の間も前半の火照りがなかなか収まりません。

そのベートーヴェンには、あっと驚かされました。

ハイドンの21世紀的ウィーンの洗練と洒脱さと、ファニー・ヘンゼルのネオロマンチシズムがそのまま渾然となって大作へと拡張されたかのようなベートーヴェン。これは事件だと思いました。私たちのベートーヴェンへの固定観念があっという間に洗い流されてしまいます。

13番作品130の弦楽四重奏曲は、3つとか4とか複数の楽章を持った古典派の曲というよりも、“6つの作品”というのに近い。舞曲的要素もあるけどバッハの時代の“組曲”というよりも、これも新ウィーン楽派が好んだ自由で多様な様式や意匠の連作作品のように思えてきます。そう思わせるのは彼女たちが確信犯だからではないかとさえ思うのです。

冒頭楽章の第一ヴァイオリンの奔放なこと。それに付き随う他のパートはまるで黒子たち。続くスケルツォの凄まじいアジリティによる傲慢なまでの諧謔。アンダンテのアンサンブルはとても視覚的で、モダンバレエでも見ているような気さえします。レントラーは、何ともいえないクリーミーなアーティキュレーションの音楽造形に目が醒める思いがします。

そしてカヴァティーナ。ペ・ウォンヒのヴァイオリンは、本当に美しい光沢を持った滑らかな絹糸の美しさでありながら、金属ワイヤーのように強くて直截。上げ下げ、押し引きのボウイングが実に精緻に考え抜かれていて、ペの音色、フレージングそのままにアンサンブル全体が同調し呼応していくのは、本当に見事なまでのグルーヴィな美しさ。無我の陶酔に酔いしれる思いがします。

ベートーヴェンが考えたオリジナル通りに、最終曲にはあの壮大な「大フーガ」が置かれますが、これがもう圧巻。

難解なフーガというよりも、それは超越的な官能の世界。激しい動き、動的な情感は4人の奏者のそれぞれの自在のままで、それが激しく交錯しながら凄まじいまでの非同調と同調の交代が続いていく。時おりいったん英気を養うかのように静まりますが、音楽の流れは、前へ前へと進み振り返ることがありません。ジェットコースターにでも乗っているかのように上下左右の加速度で気持ちが揺すぶられながらもどんどんと高揚していきます。

こんな難曲の演奏を、ドイツのど真ん中でアジア人女性のクァルテットが一気呵成にやってのければ、ドイツ人もさぞかし驚いたはずです。4人も快心の笑みをたたえて、鳴り止まぬ満場の拍手に何度も満足げに応えていました。

クァルテットの饗宴2023

エスメ四重奏団

2024年1月21日(日) 14:00

エスメ四重奏団 Esme Quartet

ペ・ウォンヒ(第1ヴァイオリン)Wonhee Bae, violin I

ハ・ユナ(第2ヴァイオリン)Yuna Ha, violin II

ディミトリ・ムラト(ヴィオラ) Dimitri Murrath, viola

ホ・イェウン(チェロ)Yeeun Heo, cello

ハイドン:

弦楽四重奏曲第41(29)番ト長調 op.33-5, Hob.III:41《ご機嫌いかが》

ファニー・メンデルスゾーン:

弦楽四重奏曲変ホ長調

ベートーヴェン:

弦楽四重奏曲第13番変ロ長調 op.130(終楽章:大フーガ変ロ長調 op.133)

(アンコール)

シューマン:トロイメロイ

2年前の来日公演がNHKで放送されていて、それを聴いて素晴らしかったのでこれは聴き逃せないとあわててチケットを買いました。この公演にはリゲティもプログラムにあって、昨年のリゲティ・イヤーでの予習の際にもFMエアチェック音源を繰り返し聴いていました。

当時は、オリジナルメンバーで、ケルンに留学していた韓国人女性だけの4人。ところが、昨年4月に、ヴィオラのキム・ジウォンに代わり、ベルギー出身のディミトリ・ムラトが新たに加入。同一文化・同一ジェンダーという二重の同一性のいずれもが解消されてしまいます。今回はその新メンバーでの初来日。ところが、このクァルテットの美質・特質はさらに磨かれ、むしろ、かえって生来の《同一性・同調性》が生々しいまでに進化している。そのことに驚きを抑えきれません。

プログラム最初のハイドン。最初の印象はイメージ通り。音色は明るく、響きは軽快で華がある。音の線は出だしこそザラついていたけれど次第に光沢の滑らかさが増してくる。第一楽章は、そうやって軽妙に始まり、小粋な終わり方をする。まさに、貴女のご挨拶といった雰囲気が楽しい。

アンサンブルは驚くほど正確で、そこから個々の線がくっきりと浮かび上がり、飛び出してくる。小鳥のさえずりが絶えず聞こえくるような華やぎがあって、まるで鳥の楽園。ハイドンであって古典派の厳めしさとか鈍重さがまるでない。ハイドンにこんな洒落た曲があったのかという驚きを覚えるほど。それでいて19世紀末のウィーンの洗練が馥郁と薫り、21世紀の私たちの夢と憧憬を存分に満たしてくれる。

けれども、新しい出逢いともいうべき衝撃は、二曲目のファニー・メンデルスゾーンの方がもっと大きかった。

このファニー・ヘンゼルとかクララ・シューマンとか、その当時の社会に封じ込まれたままになっていたジェンダーが表に噴き出してきたのは、今世紀になってからでしょうか。この弦楽四重奏曲も初体験です。

封じ込められてしまう圧力があったからこその抗力なのでしょうか、その才気のほとばしるような自由奔放さは、時代をはるかに先取りしてしまっていて、その飛躍の歩幅は前期ロマン派の古典的均衡に滞留していた弟のフェリックスを超えてしまっている。まるで初期のシェーンベルクやウェーベルンのような濃厚なネオロマンチシズムを連想させるほどです。しかも、そのフレージングやアーティキュレーションに美麗なグルーブ感があります。終楽章のロンドでは、第一ヴァイオリンのペ・ウォンヒを先頭に、攻める、攻める。

いったい後半のベートーヴェンはどうなってしまうのか――20分の休憩の間も前半の火照りがなかなか収まりません。

そのベートーヴェンには、あっと驚かされました。

ハイドンの21世紀的ウィーンの洗練と洒脱さと、ファニー・ヘンゼルのネオロマンチシズムがそのまま渾然となって大作へと拡張されたかのようなベートーヴェン。これは事件だと思いました。私たちのベートーヴェンへの固定観念があっという間に洗い流されてしまいます。

13番作品130の弦楽四重奏曲は、3つとか4とか複数の楽章を持った古典派の曲というよりも、“6つの作品”というのに近い。舞曲的要素もあるけどバッハの時代の“組曲”というよりも、これも新ウィーン楽派が好んだ自由で多様な様式や意匠の連作作品のように思えてきます。そう思わせるのは彼女たちが確信犯だからではないかとさえ思うのです。

冒頭楽章の第一ヴァイオリンの奔放なこと。それに付き随う他のパートはまるで黒子たち。続くスケルツォの凄まじいアジリティによる傲慢なまでの諧謔。アンダンテのアンサンブルはとても視覚的で、モダンバレエでも見ているような気さえします。レントラーは、何ともいえないクリーミーなアーティキュレーションの音楽造形に目が醒める思いがします。

そしてカヴァティーナ。ペ・ウォンヒのヴァイオリンは、本当に美しい光沢を持った滑らかな絹糸の美しさでありながら、金属ワイヤーのように強くて直截。上げ下げ、押し引きのボウイングが実に精緻に考え抜かれていて、ペの音色、フレージングそのままにアンサンブル全体が同調し呼応していくのは、本当に見事なまでのグルーヴィな美しさ。無我の陶酔に酔いしれる思いがします。

ベートーヴェンが考えたオリジナル通りに、最終曲にはあの壮大な「大フーガ」が置かれますが、これがもう圧巻。

難解なフーガというよりも、それは超越的な官能の世界。激しい動き、動的な情感は4人の奏者のそれぞれの自在のままで、それが激しく交錯しながら凄まじいまでの非同調と同調の交代が続いていく。時おりいったん英気を養うかのように静まりますが、音楽の流れは、前へ前へと進み振り返ることがありません。ジェットコースターにでも乗っているかのように上下左右の加速度で気持ちが揺すぶられながらもどんどんと高揚していきます。

こんな難曲の演奏を、ドイツのど真ん中でアジア人女性のクァルテットが一気呵成にやってのければ、ドイツ人もさぞかし驚いたはずです。4人も快心の笑みをたたえて、鳴り止まぬ満場の拍手に何度も満足げに応えていました。

クァルテットの饗宴2023

エスメ四重奏団

2024年1月21日(日) 14:00

エスメ四重奏団 Esme Quartet

ペ・ウォンヒ(第1ヴァイオリン)Wonhee Bae, violin I

ハ・ユナ(第2ヴァイオリン)Yuna Ha, violin II

ディミトリ・ムラト(ヴィオラ) Dimitri Murrath, viola

ホ・イェウン(チェロ)Yeeun Heo, cello

ハイドン:

弦楽四重奏曲第41(29)番ト長調 op.33-5, Hob.III:41《ご機嫌いかが》

ファニー・メンデルスゾーン:

弦楽四重奏曲変ホ長調

ベートーヴェン:

弦楽四重奏曲第13番変ロ長調 op.130(終楽章:大フーガ変ロ長調 op.133)

(アンコール)

シューマン:トロイメロイ

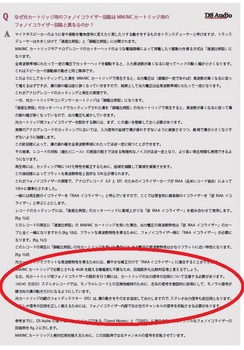

光カートリッジは左右逆相(!) [オーディオ]

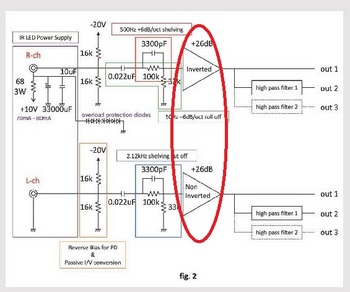

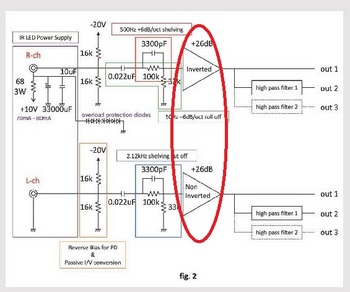

カートリッジは正相で出力されているからふだんは気にすることもない――けれども、最近、一部で話題になっている光カートリッジはこの常識が通じません。

何と、光カートリッジは、音溝のままに右左で逆相のままに出力されています。

そのためにフォノアンプ以降で片chを反転させる必要があります。どうもそのことに多くの人が気づいていない。

光カートリッジ一昨年来、何回か聴く機会がありましたが、正直申し上げてどうもしっくりきません。

ひと言で言ってしまえば、左右の位相が微妙に合っていないようなのです。

音が平板で、響きが拡がらず、音像がスピーカーの間に限られてしまう。ポップ・ロックなどのマルチで別録りし、ダビングで重ねていき、定位をパンポットで作る左右平面ステレオでは気にならないのですが、クラシックなど空間表現を要求される再生では、そういう不満が一気に現れてしまいます。

このことは、同じ音源を、MCと光とで切り換えて比較試聴してみて、はっきりと認識できました。いくつかのディスクを比較しながら聴いていくと、そういう録音方式の違いで再生に得意、不得意がはっきりと分かれてしまいます。そのことは、以前からもやもやしていたものを一気に晴らすことになりました。これは、おそらく現在唯一の兼用フォノアンプであるSOULENOTE E2の威力のおかげでした。

その理由をたぐっていくと、この左右逆相出力問題に行き当たるのです。

もちろん、専用フォノアンプでは、片ch側を位相反転させて左右を同じ位相にそろえています。ところが左右の増幅回路構成が違ってしまうので、どうしても微妙に位相が不ぞろいになってしまう。そのことが、各社の光カートリッジアンプに共通するようです。すべてのアンプを聴いたわけではありませんが、聴いたものは共通した現象が現れます。

なぜ、逆相出力なのか?

そもそもステレオレコードの音溝が逆相に刻まれていることは前に述べました。電磁誘導型では、簡単に位相を反転できてしまいますが、光カートリッジではそれができないのです。光ダイオードという単極性の素子なので反転はできないからです。

以上の事情は、販売元のDS AudioのHPの「フォノイコライザー回路についての技術情報」に開示されています。

https://ds-audio.biz/cms/wp-content/uploads/2021/11/2fd18e0924ee712ca728300098fd1762.pdf

位相を反転させるということは昔からあって、それ自体は目新しいことではありません。プッシュプル(PP)回路を構成するには必ず必要ですから、真空管時代からPK分割などが考案されて普通に使われてきました。光カートリッジでの問題は、左右で回路が違ってしまうという点です。どうも左右の位相が微妙に合わないというのは、左右の回路構成が不ぞろい(非対称)で非相似特性となってしまうからだと思います。この聴感上の印象は、複数の人が口をそろえて指摘するのを聞いています。

この片側だけ位相反転するということについて、DS Audioの純正アンプや他社の専用アンプがどのように対応しているかは不明です。前述のDS Audioのマニュアルでは、単に右chが反転アンプ(inverted)、左chが非反転アンプ(Non Inverted)となっているだけです。詳細は不明です。

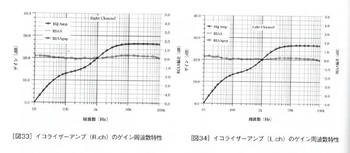

光カートリッジ用プリアンプの設計の詳細ということでは、金田式アンプで知られる金田明彦氏が昨年初の「MJ(無線と実験)」誌に公表しています(「DCアンプシリーズNo.286」)。

氏のアンプは、もともと差動回路(ディスクリートOPアンプ)を使用しているので、入力を入れ換えるだけで同一回路で反転・非反転アンプが可能です。この製作記事では、左chを同一の回路構成で反転アンプとしています。それでも、右左の特性は入力インピーダンスなどが違うために完全に同一とは言えないようです。イコライザーの抵抗値をごくわずか変更して左右の特性をそろえています。

位相反転は、いろいろ考えられますが、左右の厳格なバランスということを考えると、片側だけ位相反転回路をシリーズに入れるなどというのは論外でしょうし、金田式アンプのようにOPアンプで反転・非反転で構成しても、上記のように左右同じとは言えないようです。

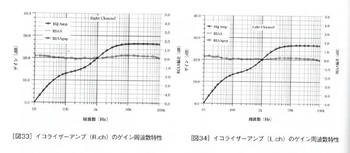

記事には、左右chの周波数特性を掲載しています。これまでは特性値測定は右chなどどちらかで代表させていましたから左右両方並べるのは異例のことのように思います。やはり金田氏も左右が違う回路であることはかなり気になるようです。

一番無難なのは、トランス結合として片chの接続を逆にすることです。上杉アンプは真空管アンプなのでもしかしたらそういう構成かもしれません。一番、謎なのは、SOULENOTEです。全段平衡伝送なのでどこかで片側だけホット・コールドを入れ換えればすむのかもしれませんが、電磁誘導型と兼用のE-2ではどうしているのでしょうか。あくまでも入力は単相の非平衡ですから、イコライザでの切り換えは容易ではないと思います。少なくとも、現段階では光カートリッジ独特の左右位相の不ぞろいを感じさせることは純正も含めた他のアンプと共通です。

もう一点、光カートリッジの難点は、カートリッジへの電源供給です。カートリッジにはLEDとPDがあるので、ここに電流を供給させる必要があります。この電源供給を、既存のカートリッジと接続互換性を持たせるために本来のアースラインを利用しています。これもかなり無理があって、右ch側だけで左右のすべてのLEDの電源を供給するなど、ここでも右左が不ぞろいです。また、金田氏はグラウンドの取り方について改善案を示していますが、これはカートリッジの内部配線の問題ですので、外部からはどうしようもありません。いずれにせよ、配線上の左右不ぞろいは解決しませんので、気持ち悪さはどうしても残ってしまいます。

金田氏は記事の終わりに、『われわれは(光カートリッジという)音楽再生の新しい手段を手に入れた。今後はこの手段を大切に育てていかなければならない』と述べています。まったく正論だと思います。しかし、そうするには現状の課題について、ちゃんと耳を澄ませて音を聴いて、課題にちゃんと向き合うことが大前提だと思います。無条件の大絶賛一辺倒では、育つものも育たなくなってしまうでしょう。

何と、光カートリッジは、音溝のままに右左で逆相のままに出力されています。

そのためにフォノアンプ以降で片chを反転させる必要があります。どうもそのことに多くの人が気づいていない。

光カートリッジ一昨年来、何回か聴く機会がありましたが、正直申し上げてどうもしっくりきません。

ひと言で言ってしまえば、左右の位相が微妙に合っていないようなのです。

音が平板で、響きが拡がらず、音像がスピーカーの間に限られてしまう。ポップ・ロックなどのマルチで別録りし、ダビングで重ねていき、定位をパンポットで作る左右平面ステレオでは気にならないのですが、クラシックなど空間表現を要求される再生では、そういう不満が一気に現れてしまいます。

このことは、同じ音源を、MCと光とで切り換えて比較試聴してみて、はっきりと認識できました。いくつかのディスクを比較しながら聴いていくと、そういう録音方式の違いで再生に得意、不得意がはっきりと分かれてしまいます。そのことは、以前からもやもやしていたものを一気に晴らすことになりました。これは、おそらく現在唯一の兼用フォノアンプであるSOULENOTE E2の威力のおかげでした。

その理由をたぐっていくと、この左右逆相出力問題に行き当たるのです。

もちろん、専用フォノアンプでは、片ch側を位相反転させて左右を同じ位相にそろえています。ところが左右の増幅回路構成が違ってしまうので、どうしても微妙に位相が不ぞろいになってしまう。そのことが、各社の光カートリッジアンプに共通するようです。すべてのアンプを聴いたわけではありませんが、聴いたものは共通した現象が現れます。

なぜ、逆相出力なのか?

そもそもステレオレコードの音溝が逆相に刻まれていることは前に述べました。電磁誘導型では、簡単に位相を反転できてしまいますが、光カートリッジではそれができないのです。光ダイオードという単極性の素子なので反転はできないからです。

以上の事情は、販売元のDS AudioのHPの「フォノイコライザー回路についての技術情報」に開示されています。

https://ds-audio.biz/cms/wp-content/uploads/2021/11/2fd18e0924ee712ca728300098fd1762.pdf

位相を反転させるということは昔からあって、それ自体は目新しいことではありません。プッシュプル(PP)回路を構成するには必ず必要ですから、真空管時代からPK分割などが考案されて普通に使われてきました。光カートリッジでの問題は、左右で回路が違ってしまうという点です。どうも左右の位相が微妙に合わないというのは、左右の回路構成が不ぞろい(非対称)で非相似特性となってしまうからだと思います。この聴感上の印象は、複数の人が口をそろえて指摘するのを聞いています。

この片側だけ位相反転するということについて、DS Audioの純正アンプや他社の専用アンプがどのように対応しているかは不明です。前述のDS Audioのマニュアルでは、単に右chが反転アンプ(inverted)、左chが非反転アンプ(Non Inverted)となっているだけです。詳細は不明です。

光カートリッジ用プリアンプの設計の詳細ということでは、金田式アンプで知られる金田明彦氏が昨年初の「MJ(無線と実験)」誌に公表しています(「DCアンプシリーズNo.286」)。

氏のアンプは、もともと差動回路(ディスクリートOPアンプ)を使用しているので、入力を入れ換えるだけで同一回路で反転・非反転アンプが可能です。この製作記事では、左chを同一の回路構成で反転アンプとしています。それでも、右左の特性は入力インピーダンスなどが違うために完全に同一とは言えないようです。イコライザーの抵抗値をごくわずか変更して左右の特性をそろえています。

位相反転は、いろいろ考えられますが、左右の厳格なバランスということを考えると、片側だけ位相反転回路をシリーズに入れるなどというのは論外でしょうし、金田式アンプのようにOPアンプで反転・非反転で構成しても、上記のように左右同じとは言えないようです。

記事には、左右chの周波数特性を掲載しています。これまでは特性値測定は右chなどどちらかで代表させていましたから左右両方並べるのは異例のことのように思います。やはり金田氏も左右が違う回路であることはかなり気になるようです。

一番無難なのは、トランス結合として片chの接続を逆にすることです。上杉アンプは真空管アンプなのでもしかしたらそういう構成かもしれません。一番、謎なのは、SOULENOTEです。全段平衡伝送なのでどこかで片側だけホット・コールドを入れ換えればすむのかもしれませんが、電磁誘導型と兼用のE-2ではどうしているのでしょうか。あくまでも入力は単相の非平衡ですから、イコライザでの切り換えは容易ではないと思います。少なくとも、現段階では光カートリッジ独特の左右位相の不ぞろいを感じさせることは純正も含めた他のアンプと共通です。

もう一点、光カートリッジの難点は、カートリッジへの電源供給です。カートリッジにはLEDとPDがあるので、ここに電流を供給させる必要があります。この電源供給を、既存のカートリッジと接続互換性を持たせるために本来のアースラインを利用しています。これもかなり無理があって、右ch側だけで左右のすべてのLEDの電源を供給するなど、ここでも右左が不ぞろいです。また、金田氏はグラウンドの取り方について改善案を示していますが、これはカートリッジの内部配線の問題ですので、外部からはどうしようもありません。いずれにせよ、配線上の左右不ぞろいは解決しませんので、気持ち悪さはどうしても残ってしまいます。

金田氏は記事の終わりに、『われわれは(光カートリッジという)音楽再生の新しい手段を手に入れた。今後はこの手段を大切に育てていかなければならない』と述べています。まったく正論だと思います。しかし、そうするには現状の課題について、ちゃんと耳を澄ませて音を聴いて、課題にちゃんと向き合うことが大前提だと思います。無条件の大絶賛一辺倒では、育つものも育たなくなってしまうでしょう。

タグ:光カートリッジ

ステレオレコードは左右逆相(?) [オーディオ]

ステレオレコードはLchとRchとは逆相になっています。

従って、再生時には左右どちらかのチャンネルを位相反転して再生しないと、正しい再生はできません。

このことを知っている人は、たとえ老練なオーディオマニア、アナログファンであってもはごくわずかだと思います。というのもふだん聴いている分には、ステレオレコードのカッティング状況など何も気にしないで聴いているからです。何も知らなくも何の不都合はありません。

それというのもMCやMMカートリッジでは、片側のchのコイルの巻線を逆にするとか単に接続極性を逆にするだけで、なんなく左右とも正相で出力されているからです。

なぜそんなことをしているのでしょうか?

その理由は、45/45ステレオ方式が開発・普及するにあたって、モノーラルレコードとの互換性を持たせるためでした。本来モノーラルのレコードを、ステレオカートリッジで再生しても支障のないようにするためです。モノーラルレコードは水平方向に溝が切られています。モノーラルカートリッジは水平方向の振動にのみ感度があり、垂直方向の振動は拾わないように作られています。

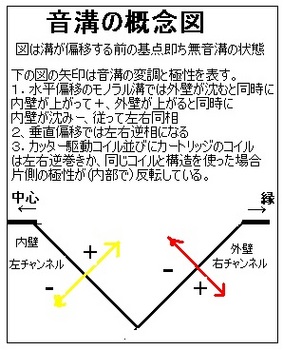

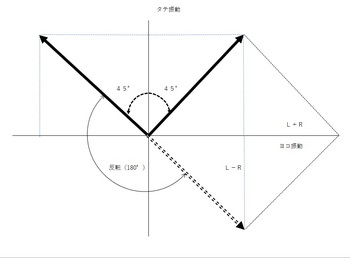

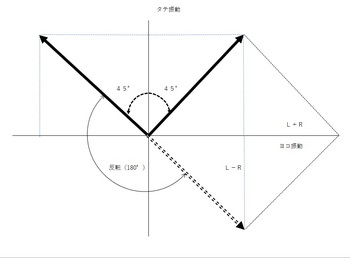

一方のステレオレコードは、水平方向に対して45°の角度となるV字型の溝にカッティングされています。左の溝の壁にはLchの信号が溝の壁に対して垂直方向にカッティングされ、右の溝の壁にはRchの信号が壁に対して垂直方向にカッティングされます。それぞれのカッティングの向きは互いに90°の角度で向かい合うようになっています。

簡単なベクトル図を書いてみるとわかりますが、ステレオカートリッジで左右の振動を拾って合成した振動(L+R)は、このままでは、垂直方向では同じ方向ですので足し算され、水平方向は逆向きなので引き算となって打ち消し合ってしまいます。これでは音は出ません。

図ではベクトルの原点を合わせてあるので、向かい合っている溝の振動はちょうど背中合わせになります。垂直方向は互いに同じ向き、水平方向は逆向きになるというわけです。これを、タテヨコ逆の関係にするには、片方のベクトルを180°回転させればよいことになります。すなわちこれが位相反転ということになります。互いに逆相にすることで、垂直方向では引き算となって打ち消し合い、水平方向は足し算となってモノーラルの水平方向の信号をちゃんと拾うことができることになります。

このように片側を逆相にすることは、ステレオ再生にとっても都合のよいことでした。左右の信号に極端な位相差がなければ、垂直方向の振幅(L-R)は小さくなるので、針飛びの心配も少なくなります。けれども、低音の大振幅時には、垂直方向の振幅も大きくなるので、針飛びのリスクも大きくなります。これを避けるために、250Hz以下の低音はモノーラル合成してカッティングすることが広く行われました。アナログ時代、センター1本のスーパーウーファーで問題なく豊かな超低音が得られると喧伝され製作記事がよく雑誌に掲載されていたのもこのためです。

よく大砲の轟音で針飛びするなどと、それがさも愉快であるかのように、グルーヴの拡大写真かなんかを見せて自慢する轟音好きが今でもいますが、それは見た目の音溝の振幅の大きさというよりも、垂直方向の合成振幅が大きくなって音溝が浅くなるせいだと言うのが真相です。

個人的にも、かつてどうしても針飛びを起こすディスクがありました。それは、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」のレコードです。決まって針飛びを起こすのは、決して轟音の場面ではありません。それは第4場のマーケットの場面。熊遣いが現れ、のし歩く熊をチューバが演奏するのですが、チューバという楽器は逆相成分をふんだんに含むために針が飛んでしまうのです。逆相の逆相は正相でタテ振動が足し算になってしまうというわけです。

この針飛びは、プレーヤーを買い換えるとピタリと無くなりました。アームの感度が上がり、垂直方向の共振周波数も吟味され、カートリッジのコンプライアンスが上がったからだと思います。当時は新しく買い換えるたびにスペックが上がりました。また、エンジニアの間には、マスタリング時にあまり逆相成分を多く入れないようにとの戒めがあるそうですが、これらはどれも今は昔のお話しです。

ステレオカートリッジでモノーラルレコードをかける際に、左右のどちらかのチャネルのみにして、それを左右チャネルにミックスして再生するのを良しとするベテランの方もいます。マランツ#7などには、便利なセレクターがついています。けれども、それでは左右のどちらに合わせるべきなのでしょうか。すなわち左右どちらが、本来の正相なのでしょうか。

これには答えはありません。

モノーラル時代に極性の規定はなかったし、ステレオ時代に規定されたのは、このように左右位相を互いに逆にするということだけです。1987年中頃になってようやく、『2チャンネル再生装置で針先が外側方向に動いた時、左右スピーカに音源と同様の増圧を生ずべし』と規定されるようになったそうです。録音上の絶対極性も問題にもなっていません。ある人曰く『絶対極性などはオーディオマニアののんきな夢想にすぎない』というわけです。

ステレオレコードの音溝が、実は、左右逆相でカッティングされている。そんなことなど知らなくとも何の支障もありません。カートリッジの出力は、同位相で出力されているからです。それはもう空気のようにあたりまえのことなのです。

けれども、最近になってどうもそうでもなくなってきたようです。……

従って、再生時には左右どちらかのチャンネルを位相反転して再生しないと、正しい再生はできません。

このことを知っている人は、たとえ老練なオーディオマニア、アナログファンであってもはごくわずかだと思います。というのもふだん聴いている分には、ステレオレコードのカッティング状況など何も気にしないで聴いているからです。何も知らなくも何の不都合はありません。

それというのもMCやMMカートリッジでは、片側のchのコイルの巻線を逆にするとか単に接続極性を逆にするだけで、なんなく左右とも正相で出力されているからです。

なぜそんなことをしているのでしょうか?

その理由は、45/45ステレオ方式が開発・普及するにあたって、モノーラルレコードとの互換性を持たせるためでした。本来モノーラルのレコードを、ステレオカートリッジで再生しても支障のないようにするためです。モノーラルレコードは水平方向に溝が切られています。モノーラルカートリッジは水平方向の振動にのみ感度があり、垂直方向の振動は拾わないように作られています。

一方のステレオレコードは、水平方向に対して45°の角度となるV字型の溝にカッティングされています。左の溝の壁にはLchの信号が溝の壁に対して垂直方向にカッティングされ、右の溝の壁にはRchの信号が壁に対して垂直方向にカッティングされます。それぞれのカッティングの向きは互いに90°の角度で向かい合うようになっています。

簡単なベクトル図を書いてみるとわかりますが、ステレオカートリッジで左右の振動を拾って合成した振動(L+R)は、このままでは、垂直方向では同じ方向ですので足し算され、水平方向は逆向きなので引き算となって打ち消し合ってしまいます。これでは音は出ません。

図ではベクトルの原点を合わせてあるので、向かい合っている溝の振動はちょうど背中合わせになります。垂直方向は互いに同じ向き、水平方向は逆向きになるというわけです。これを、タテヨコ逆の関係にするには、片方のベクトルを180°回転させればよいことになります。すなわちこれが位相反転ということになります。互いに逆相にすることで、垂直方向では引き算となって打ち消し合い、水平方向は足し算となってモノーラルの水平方向の信号をちゃんと拾うことができることになります。

このように片側を逆相にすることは、ステレオ再生にとっても都合のよいことでした。左右の信号に極端な位相差がなければ、垂直方向の振幅(L-R)は小さくなるので、針飛びの心配も少なくなります。けれども、低音の大振幅時には、垂直方向の振幅も大きくなるので、針飛びのリスクも大きくなります。これを避けるために、250Hz以下の低音はモノーラル合成してカッティングすることが広く行われました。アナログ時代、センター1本のスーパーウーファーで問題なく豊かな超低音が得られると喧伝され製作記事がよく雑誌に掲載されていたのもこのためです。

よく大砲の轟音で針飛びするなどと、それがさも愉快であるかのように、グルーヴの拡大写真かなんかを見せて自慢する轟音好きが今でもいますが、それは見た目の音溝の振幅の大きさというよりも、垂直方向の合成振幅が大きくなって音溝が浅くなるせいだと言うのが真相です。

個人的にも、かつてどうしても針飛びを起こすディスクがありました。それは、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」のレコードです。決まって針飛びを起こすのは、決して轟音の場面ではありません。それは第4場のマーケットの場面。熊遣いが現れ、のし歩く熊をチューバが演奏するのですが、チューバという楽器は逆相成分をふんだんに含むために針が飛んでしまうのです。逆相の逆相は正相でタテ振動が足し算になってしまうというわけです。

この針飛びは、プレーヤーを買い換えるとピタリと無くなりました。アームの感度が上がり、垂直方向の共振周波数も吟味され、カートリッジのコンプライアンスが上がったからだと思います。当時は新しく買い換えるたびにスペックが上がりました。また、エンジニアの間には、マスタリング時にあまり逆相成分を多く入れないようにとの戒めがあるそうですが、これらはどれも今は昔のお話しです。

ステレオカートリッジでモノーラルレコードをかける際に、左右のどちらかのチャネルのみにして、それを左右チャネルにミックスして再生するのを良しとするベテランの方もいます。マランツ#7などには、便利なセレクターがついています。けれども、それでは左右のどちらに合わせるべきなのでしょうか。すなわち左右どちらが、本来の正相なのでしょうか。

これには答えはありません。

モノーラル時代に極性の規定はなかったし、ステレオ時代に規定されたのは、このように左右位相を互いに逆にするということだけです。1987年中頃になってようやく、『2チャンネル再生装置で針先が外側方向に動いた時、左右スピーカに音源と同様の増圧を生ずべし』と規定されるようになったそうです。録音上の絶対極性も問題にもなっていません。ある人曰く『絶対極性などはオーディオマニアののんきな夢想にすぎない』というわけです。

ステレオレコードの音溝が、実は、左右逆相でカッティングされている。そんなことなど知らなくとも何の支障もありません。カートリッジの出力は、同位相で出力されているからです。それはもう空気のようにあたりまえのことなのです。

けれども、最近になってどうもそうでもなくなってきたようです。……

たっぷりとした情感 (辻本 玲-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

辻本 玲さんは、言わずと知れたN響のトップ。これまでも何度も聴いているけれど、よくよく振り返ってみるとソロで聴くのは初めて。とにかく上手で何でもこなすので、臨時編成のアンサンブルにも引っ張りだこ。東京・春音楽祭のベンジャミン・ブリテンシリーズでは、常連メンバー。チェロ・コンチェルトでは、ソロばかりか解説にも付き合ってそのタフネスぶりも発揮されていました。

最初のバッハのプレリュードからしてすっかり引き込まれてしまいます。この日は、今年の初日ということもあってかほぼ満席。その聴衆が静まりかえって集中しているのが伝わってきます。

使用楽器はストラディヴァリウス(1730年製)で、少し浅めの色合いですが、これがまさに飴色の滑らかでよく歌うテナー。その豊かで泰然とした音色を聴くと、やっぱりチェロは体格で弾くものかなと思ってしまいます。

フランクのチェロ・ソナタは、これも言わずと知れたヴァイオリンの名曲。チェロでもよく弾かれるし、池松宏さんみたいにコントラバスでも弾いてしまう名曲中の名曲。その堂々とした風格で浪々と歌われると、まさに魂を持っていかれてしまいます。チェロは、指の移動距離が長くてそれだけヴァイオリンよりも難しいのですが、その分、音符から音符への間に様々なニュアンスの変化がつけられる。そのフレージングの舌を巻くほどの巧さに次第に心が揺さぶられていきます。

第一部が情熱の絶頂で終わると、曲の途中にもかかわらず会場からは思わず拍手の嵐が。本当に思わず拍手したくなるほどで、私もつられて拍手してしまいました。何やら行儀作法にうるさい東京の聴衆ではとても珍しいハプニング拍手ですが、それは心からのもので何の違和感もありません。

辻本さんがにこやかに会釈するとすぐに拍手は収まり、ファンタジーにあふれた第二部が始まります。循環主題がよみがえってきて全体を締めくくると、ここで本格的な拍手喝采。

ナビゲーターの八塩圭子さんとは、焼き肉の話しで大盛り上がり。体格こそ朗々たるチェロの音色の源泉ということで納得ですが、意外だったのはピアノの吉武 優さんまで肉好きということで、話しは肉ずくめ。

吉武さんは初めて聴きましたが、辻さんと息もぴったり。フランクでも実に熱い情熱のピアノで、今回が初めての共演ということに二度びっくり。プログラム最後のピアソラでは、互いにアクロバチックな技巧を凝らしての快演でした。

アンコールは、ラフマニノフのヴォカリーズ。チェロのアンコールピースとして超有名で何度も聴いていますが、これは最高の演奏でした。一番好きなハインリッヒ・シフが頭に浮かんできますが、それがリアルで眼前で聴かせてくれるのですからそれ以上の至福。陶然とさせられました。

いま、日本人最高のチェリストだと、帰り道では思わずのため息ばかりでした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第28回 辻本 玲

2024年1月17日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階M列17番)

辻本 玲 (チェロ)

吉武 優(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番より プレリュード

フランク:チェロ・ソナタ

ピアソラ:ル・グランタンゴ

(アンコール)

ラフマニノフ:ヴォカリーズ

最初のバッハのプレリュードからしてすっかり引き込まれてしまいます。この日は、今年の初日ということもあってかほぼ満席。その聴衆が静まりかえって集中しているのが伝わってきます。

使用楽器はストラディヴァリウス(1730年製)で、少し浅めの色合いですが、これがまさに飴色の滑らかでよく歌うテナー。その豊かで泰然とした音色を聴くと、やっぱりチェロは体格で弾くものかなと思ってしまいます。

フランクのチェロ・ソナタは、これも言わずと知れたヴァイオリンの名曲。チェロでもよく弾かれるし、池松宏さんみたいにコントラバスでも弾いてしまう名曲中の名曲。その堂々とした風格で浪々と歌われると、まさに魂を持っていかれてしまいます。チェロは、指の移動距離が長くてそれだけヴァイオリンよりも難しいのですが、その分、音符から音符への間に様々なニュアンスの変化がつけられる。そのフレージングの舌を巻くほどの巧さに次第に心が揺さぶられていきます。

第一部が情熱の絶頂で終わると、曲の途中にもかかわらず会場からは思わず拍手の嵐が。本当に思わず拍手したくなるほどで、私もつられて拍手してしまいました。何やら行儀作法にうるさい東京の聴衆ではとても珍しいハプニング拍手ですが、それは心からのもので何の違和感もありません。

辻本さんがにこやかに会釈するとすぐに拍手は収まり、ファンタジーにあふれた第二部が始まります。循環主題がよみがえってきて全体を締めくくると、ここで本格的な拍手喝采。

ナビゲーターの八塩圭子さんとは、焼き肉の話しで大盛り上がり。体格こそ朗々たるチェロの音色の源泉ということで納得ですが、意外だったのはピアノの吉武 優さんまで肉好きということで、話しは肉ずくめ。

吉武さんは初めて聴きましたが、辻さんと息もぴったり。フランクでも実に熱い情熱のピアノで、今回が初めての共演ということに二度びっくり。プログラム最後のピアソラでは、互いにアクロバチックな技巧を凝らしての快演でした。

アンコールは、ラフマニノフのヴォカリーズ。チェロのアンコールピースとして超有名で何度も聴いていますが、これは最高の演奏でした。一番好きなハインリッヒ・シフが頭に浮かんできますが、それがリアルで眼前で聴かせてくれるのですからそれ以上の至福。陶然とさせられました。

いま、日本人最高のチェリストだと、帰り道では思わずのため息ばかりでした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第28回 辻本 玲

2024年1月17日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階M列17番)

辻本 玲 (チェロ)

吉武 優(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 第1番より プレリュード

フランク:チェロ・ソナタ

ピアソラ:ル・グランタンゴ

(アンコール)

ラフマニノフ:ヴォカリーズ