快音レコード!持ち寄りオフ会2023 (横浜のMさん邸訪問記) [オーディオ]

今年もやりましょうとのお声がけをいただきました。

オーディオ仲間が集まって、それぞれがこれはと思う《快音レコード》を持ち寄ってのオフ会です。オール・アナログレコード。

一聴して、思わずのけぞってしまうほどの衝撃。

昨年からすれば大違い!そういうと去年は何だったのかと言われそうですが、オーディオというのはそういうものなのです。もうこれで極めたと思うほどの音も、次にはまた新たな衝撃が。上には上があるもの。じゃあ、それが次から次へと進化すればどれほどのものになるのかとツッコまれそうですが、オーディオというのは際限がありません。

Mさんのシステムは、マッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプがアウトプット、そして光電式のカートリッジがインプットという構成。背丈を超えるツィタータワーですが、広いサロンの天井はずっと高い。ターンテーブルは、テクニクスの最高グレードのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めたもの。

昨年との違いは何かといえば、先ずは光カートリッジをさらに上級のものに交換したことと、フォノイコライザアンプ。

従来はカートリッジメーカー純正のアンプでしたが、これをDVAS(DeepValleyAudioSystems)の最新モデル(model 1b)に置き換えられています。直感的には、このフォノアンプがスゴイ!という感触です。Mさんによると、中は大型トランスがいくつも並び、大容量コンデンサでぎっしりなのだそうです。

先ずはMさんが準備したLP盤。

昨年以上と思わせたのは、何と言ってもボーカル。朗々と歌う声色は、少しの滲みも曇りも感じさせず熱くほとばしるように雄弁に聴き手の胸に飛び込んできます。

度肝を抜かれた思いがしたのは、谷村新司の《翡翠/JADE》。

谷村はとにかく歌がうまいし声がいい。それがセンターで朗々と歌い、腹に届きます。今回の進境ぶりはこれに尽きるとさえ思いましたが、女性ボーカルであっても、大橋純子や、あるいは、いたちょうさん持参の中本マリであっても本質は同じだと感じました。あるいは、太田裕美のいかにもソニーらしい硬質の精緻な音調であってさえ共通のものを感じるのです。一年前には、ソフトによってはセンターの女性ボーカルが奥まってしまいがちだったのですが、今回は実在感確かで力強く前に向かってくるし、バックスがいかに強烈であっても埋もれることがない。

一年前の比較ということでは、とてもわかりやすかったのは、デュプレとバレンボイムのデュオ。

二人の存在感が確固としていてぶれない。チェロとピアノの音色・質感も確かで、その個性が実に鮮やか。BBCによるライブ収録の背景雑音がリアルで鮮明なことはヴィニル盤ばなれしたところさえあります。

実は、昨年、私が定位がやや不安定だと言って、そのことを気にされてMさんはスピーカーのセッティングを徹底的に見直したそうです。マッキントッシュには厳然としたセオリーとかフォーミュラーとかがあるそうですが、それをいったん無視して、聴感だけで追い込めるだけ追い込んでいった。そう言われてみると、バスユニットなど平行法からすればかなり内向きだし、左右幅もわずかに狭めてあるようです。

皆さんが持ち込まれたヴィニル盤の《快音》ぶりにすっかり圧倒されて、おずおずと取り出した私の持参盤は全てクラシック。

これが実はあまり鳴りっぷりがよくなかったのです。

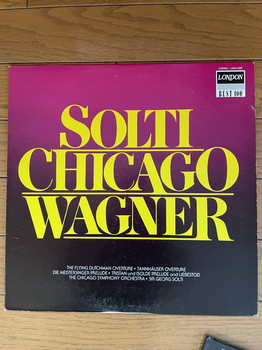

ショルティ/シカゴ響のワーグナー管弦楽集。皆さんの《快音》レア盤に対して、私のは国内再販の廉価盤。ちょっと肩身が狭い思いもあって、かけた曲も「さまよえるオランダ人」序曲。

聴いていて、それこそ「さまよえる」気分になったのですが、曲が終わったとたんに思わぬ声があらぬ方向から…。

「もう一度かけてみて!」

ベテランのUNICORNさんの断固だる声。どうも納得できないという時の「プレイ・イット・アゲイン」です。これに対するMさんの反応に2度びっくりしました。すかさず、左の出入り口のドアを開け始めたのです。

広いサロンですが、いわゆる長手方向に置かれたシステムは左手の出入り口に近い方にセットされています。つまり左右非対称。皆さんの快音ディスクを目一杯のボリュームで鳴らしていて、クロークスペースを通じて外に音がもれることを気遣ったMさんがいつの間にか内側のドアを閉めていたのです。

ドアを開けて、もう一度同じディスクに針を落としてみると、閉じ込められていたように萎縮していた響きが開放されたように鳴り出しました。聴いている自分たちの肩からふっと力が抜けるような気さえします。これにはUNICORNさんも思わずニヤリとされています。

クラシック、特にこのようなオーケストラの曲には響きがとても大事。左手のドアが閉められていたことで、響きに解放感が不足し、左右の響きの非対称ということがより響きを狭めてしまっていたようです。

それでも、私自身は、実は、あまり納得していたわけではありません。

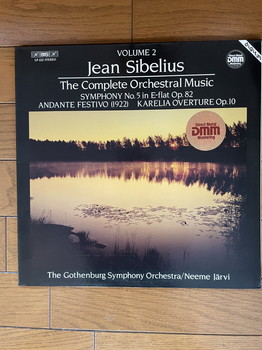

次にかけたシベリウスは、さらに大きな空間感覚を期待していたからです。60年代のショルティ/シカゴ響の録音に対して、こちらはすでにディジタル録音の時代。しかも空間表現に長けていた新興の北欧レーベルであるBIS。鮮度の高いメタルマスター盤。けれども期待に反して、あまり空間を感じない。皆さんが持ち込んだディスクに較べて《快音》感がありません。これは見込み違いをやらかしてしまったなぁとちょっと落ち込んでしまいました。

UNICORNさんご持参のジャズ。さすがのベテランだけによくディスクを聴き込んでおられる。テナーの音にもっと手触り感が欲しい…などなど的確に指示を出す。これにMさんが、イコライザやトーンコントロールを操作すると、すぐにサックスのブローに質感とリアリティが浮かんでくる。ベテラン同志のこのやりとりには舌を巻く思いがします。

懇親会では、こういう音質チューニングの秘術の一端をMさんが明かしてくれました。それはある楽器やボーカルなどに耳を集中させて焦点を合わせていく。楽器と楽器では音色の違いがあるので、こちらを立てればあちらが立たずという難しさがあるのですが、その折り合いをつけてバランスを取るのが難しいのだそうです。

このお話しを聞いて、考え込んでしまいました。その場でイコライザなどで合わせていくことは自分にはなかなかできない芸当だということはともかく、例えシステムのセッティングやルームアコースティックをチューニングする際でも、自分の焦点合わせの方法と感覚的にかなり違うと痛感したからです。もちろん、瞬間瞬間には個々の楽器に耳を集中させることは当然なのですが、自分の「焦点」の感覚は個々の音色ではないからです。そもそも楽器数の多いオーケストラ曲で個別の楽器に合わせて全体の折り合いをつけていくことはほぼ不可能です。録音もそのように出来ていません。

どうも自分自身の焦点合わせは、基本的に《空間》とか《音場》に頼っているようです。

持ち込んだディスクのなかで、思い通りに鳴ってくれたと思えたのは、G.グールドの「フーガの技法」でした。なるほど、グールドの録音は(パイプオルガンに限らず)個々のタッチや色彩感に集中していて空間表現はむしろ乏しい。クラシックの録音としては例外的かもしれません。このグールドのオルガン演奏録音は、グールド・ファンもあまり取り上げないし、ましてやオーディオファイルが話題にすることもないのですが、ストップの選択や重ね合わせが素晴らしいと改めて感じさせる素晴らしい録音ですし、パイプの位置や存在感の明瞭な見事なステレオ効果に感激します。けれども、パイプオルガンの優秀録音につきものの大聖堂の響きとか空間感覚はあまりありません。

Mさんがかけてくれた「カンターテ・ドミノ」が、そういう《大教会のパイプオルガン》にとても近い録音です。Mさんのディスクは、希少な『白盤』。これこそオリジナルというべきディスクのはずですが、ふだんSACDなどで聴き慣れた耳にとっているもと違う響きの感覚でした。合唱の高さはありますが、ソロの高さはずっと一定ですし、オルガン音響の回り込むような逆相感はなく終結のオルガンの響きも包み込まれるようなスペースの大きさがあまり感じられなかったのです。(以前にも似たような体験をしたことがあるので、このソフトのアナログ盤とデジタルリマスタリングとの違いでもあるのかもしれません。)

自分のこういう空間とか音場で焦点合わせをしているというのは、単なる思い込みであって何だか独りよがりの錯覚なのかなぁと、その後、数日はひどく考え込んで落ち込んでいました。何しろそういう基準で選んだはずのディスクがどうにも空振りだったからです。考えてみると、空間で焦点合わせなんてどうやってやっているのか、真面目に考えると自分でもわからなくなってきます。

それほど、今回のMさんのサウンドは強烈で素晴らしいものでした。

オーディオ仲間が集まって、それぞれがこれはと思う《快音レコード》を持ち寄ってのオフ会です。オール・アナログレコード。

一聴して、思わずのけぞってしまうほどの衝撃。

昨年からすれば大違い!そういうと去年は何だったのかと言われそうですが、オーディオというのはそういうものなのです。もうこれで極めたと思うほどの音も、次にはまた新たな衝撃が。上には上があるもの。じゃあ、それが次から次へと進化すればどれほどのものになるのかとツッコまれそうですが、オーディオというのは際限がありません。

Mさんのシステムは、マッキントッシュの巨大なスピーカーとパワーアンプがアウトプット、そして光電式のカートリッジがインプットという構成。背丈を超えるツィタータワーですが、広いサロンの天井はずっと高い。ターンテーブルは、テクニクスの最高グレードのDDターンテーブルを特注の黒檀のケースに納めたもの。

昨年との違いは何かといえば、先ずは光カートリッジをさらに上級のものに交換したことと、フォノイコライザアンプ。

従来はカートリッジメーカー純正のアンプでしたが、これをDVAS(DeepValleyAudioSystems)の最新モデル(model 1b)に置き換えられています。直感的には、このフォノアンプがスゴイ!という感触です。Mさんによると、中は大型トランスがいくつも並び、大容量コンデンサでぎっしりなのだそうです。

先ずはMさんが準備したLP盤。

昨年以上と思わせたのは、何と言ってもボーカル。朗々と歌う声色は、少しの滲みも曇りも感じさせず熱くほとばしるように雄弁に聴き手の胸に飛び込んできます。

度肝を抜かれた思いがしたのは、谷村新司の《翡翠/JADE》。

谷村はとにかく歌がうまいし声がいい。それがセンターで朗々と歌い、腹に届きます。今回の進境ぶりはこれに尽きるとさえ思いましたが、女性ボーカルであっても、大橋純子や、あるいは、いたちょうさん持参の中本マリであっても本質は同じだと感じました。あるいは、太田裕美のいかにもソニーらしい硬質の精緻な音調であってさえ共通のものを感じるのです。一年前には、ソフトによってはセンターの女性ボーカルが奥まってしまいがちだったのですが、今回は実在感確かで力強く前に向かってくるし、バックスがいかに強烈であっても埋もれることがない。

一年前の比較ということでは、とてもわかりやすかったのは、デュプレとバレンボイムのデュオ。

二人の存在感が確固としていてぶれない。チェロとピアノの音色・質感も確かで、その個性が実に鮮やか。BBCによるライブ収録の背景雑音がリアルで鮮明なことはヴィニル盤ばなれしたところさえあります。

実は、昨年、私が定位がやや不安定だと言って、そのことを気にされてMさんはスピーカーのセッティングを徹底的に見直したそうです。マッキントッシュには厳然としたセオリーとかフォーミュラーとかがあるそうですが、それをいったん無視して、聴感だけで追い込めるだけ追い込んでいった。そう言われてみると、バスユニットなど平行法からすればかなり内向きだし、左右幅もわずかに狭めてあるようです。

皆さんが持ち込まれたヴィニル盤の《快音》ぶりにすっかり圧倒されて、おずおずと取り出した私の持参盤は全てクラシック。

これが実はあまり鳴りっぷりがよくなかったのです。

ショルティ/シカゴ響のワーグナー管弦楽集。皆さんの《快音》レア盤に対して、私のは国内再販の廉価盤。ちょっと肩身が狭い思いもあって、かけた曲も「さまよえるオランダ人」序曲。

聴いていて、それこそ「さまよえる」気分になったのですが、曲が終わったとたんに思わぬ声があらぬ方向から…。

「もう一度かけてみて!」

ベテランのUNICORNさんの断固だる声。どうも納得できないという時の「プレイ・イット・アゲイン」です。これに対するMさんの反応に2度びっくりしました。すかさず、左の出入り口のドアを開け始めたのです。

広いサロンですが、いわゆる長手方向に置かれたシステムは左手の出入り口に近い方にセットされています。つまり左右非対称。皆さんの快音ディスクを目一杯のボリュームで鳴らしていて、クロークスペースを通じて外に音がもれることを気遣ったMさんがいつの間にか内側のドアを閉めていたのです。

ドアを開けて、もう一度同じディスクに針を落としてみると、閉じ込められていたように萎縮していた響きが開放されたように鳴り出しました。聴いている自分たちの肩からふっと力が抜けるような気さえします。これにはUNICORNさんも思わずニヤリとされています。

クラシック、特にこのようなオーケストラの曲には響きがとても大事。左手のドアが閉められていたことで、響きに解放感が不足し、左右の響きの非対称ということがより響きを狭めてしまっていたようです。

それでも、私自身は、実は、あまり納得していたわけではありません。

次にかけたシベリウスは、さらに大きな空間感覚を期待していたからです。60年代のショルティ/シカゴ響の録音に対して、こちらはすでにディジタル録音の時代。しかも空間表現に長けていた新興の北欧レーベルであるBIS。鮮度の高いメタルマスター盤。けれども期待に反して、あまり空間を感じない。皆さんが持ち込んだディスクに較べて《快音》感がありません。これは見込み違いをやらかしてしまったなぁとちょっと落ち込んでしまいました。

UNICORNさんご持参のジャズ。さすがのベテランだけによくディスクを聴き込んでおられる。テナーの音にもっと手触り感が欲しい…などなど的確に指示を出す。これにMさんが、イコライザやトーンコントロールを操作すると、すぐにサックスのブローに質感とリアリティが浮かんでくる。ベテラン同志のこのやりとりには舌を巻く思いがします。

懇親会では、こういう音質チューニングの秘術の一端をMさんが明かしてくれました。それはある楽器やボーカルなどに耳を集中させて焦点を合わせていく。楽器と楽器では音色の違いがあるので、こちらを立てればあちらが立たずという難しさがあるのですが、その折り合いをつけてバランスを取るのが難しいのだそうです。

このお話しを聞いて、考え込んでしまいました。その場でイコライザなどで合わせていくことは自分にはなかなかできない芸当だということはともかく、例えシステムのセッティングやルームアコースティックをチューニングする際でも、自分の焦点合わせの方法と感覚的にかなり違うと痛感したからです。もちろん、瞬間瞬間には個々の楽器に耳を集中させることは当然なのですが、自分の「焦点」の感覚は個々の音色ではないからです。そもそも楽器数の多いオーケストラ曲で個別の楽器に合わせて全体の折り合いをつけていくことはほぼ不可能です。録音もそのように出来ていません。

どうも自分自身の焦点合わせは、基本的に《空間》とか《音場》に頼っているようです。

持ち込んだディスクのなかで、思い通りに鳴ってくれたと思えたのは、G.グールドの「フーガの技法」でした。なるほど、グールドの録音は(パイプオルガンに限らず)個々のタッチや色彩感に集中していて空間表現はむしろ乏しい。クラシックの録音としては例外的かもしれません。このグールドのオルガン演奏録音は、グールド・ファンもあまり取り上げないし、ましてやオーディオファイルが話題にすることもないのですが、ストップの選択や重ね合わせが素晴らしいと改めて感じさせる素晴らしい録音ですし、パイプの位置や存在感の明瞭な見事なステレオ効果に感激します。けれども、パイプオルガンの優秀録音につきものの大聖堂の響きとか空間感覚はあまりありません。

Mさんがかけてくれた「カンターテ・ドミノ」が、そういう《大教会のパイプオルガン》にとても近い録音です。Mさんのディスクは、希少な『白盤』。これこそオリジナルというべきディスクのはずですが、ふだんSACDなどで聴き慣れた耳にとっているもと違う響きの感覚でした。合唱の高さはありますが、ソロの高さはずっと一定ですし、オルガン音響の回り込むような逆相感はなく終結のオルガンの響きも包み込まれるようなスペースの大きさがあまり感じられなかったのです。(以前にも似たような体験をしたことがあるので、このソフトのアナログ盤とデジタルリマスタリングとの違いでもあるのかもしれません。)

自分のこういう空間とか音場で焦点合わせをしているというのは、単なる思い込みであって何だか独りよがりの錯覚なのかなぁと、その後、数日はひどく考え込んで落ち込んでいました。何しろそういう基準で選んだはずのディスクがどうにも空振りだったからです。考えてみると、空間で焦点合わせなんてどうやってやっているのか、真面目に考えると自分でもわからなくなってきます。

それほど、今回のMさんのサウンドは強烈で素晴らしいものでした。

ヴェルディ「シモン・ボッカネグラ」(新国立劇場) [コンサート]

最初から最後まで、ヴェルディ、ヴェルディ、ヴェルディ!

――素晴らしいプロダクションでした。

一番に称賛したいのは演出。

とにかくシンプル。これほどわかりやすい「シモン・ボッカネグラ」はあり得ないとさえ思えるほど。もともといくつもの対立軸があって、それらが複雑に絡み合い反転し、あるいは和解していく。プロローグは、その原点を示す概説となるけれど、それが実にわかりやすく胸に落ちる。台本上の場面はめまぐるしく変わるのですが、視覚的にはほぼ一場面に整理されていて音楽に途切れがなくあっという間。その手際のよさにまず驚きました。

演技のこまかい仕草や、歌手の立ち位置などが実に細やかな配慮に満ちていて、音楽との同調性・協調性が巧み。舞台がシンプルだからこそ自由度が高く、ヴェルディの雄弁な音楽に身を任せることができるのだと感じます。場面の転換には、衣装であったり、平民や軍兵の群れ、ステージの高低や椅子であったり、あるいは帆船を思わせる三角形のデザインであったりと、さながら能舞台のように小さな象徴に凝縮させて観客の想像力を自由に跳躍させてくれるので、音楽がどんどんと自然に流れていきます。

美術もそういうシンプリシティに合わせた巧みなもの。

頭上の逆さの火山は、意味深にも思えましたが、次第に視覚に溶け込んでしまい邪魔になりません。このオペラでは、こうした天地や鏡像などの反転がよく使われるのですが、この舞台意匠はもっと静かな語り口で、生死の淵とか自分ではままならぬ運命のようなものなどを観る側に心理的に浸透させていきます。赤と黒、あるいはジェノヴァ(リグリア)の国旗のような赤と白といった色彩と明暗の対比感覚は、日本人の美意識にもよくマッチします。演出と美術が実によく調和していました。

同じくらい称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と東フィル。

さながら大交響曲でも聴くかのような堂々たる雄弁な音響。ヴェルディの管弦楽の充実ぶりを満喫しました。晩年になってからの改訂は、台本の整理ばかりではなく音楽そのものの全体の大きな展開発展と大きな弧を描くような構造が明確になり、まさにヴェルディ円熟の音楽として完成したのだと思います。それを思う存分にオーケストラをドライブし高らかに歌わせる。大野和士にとっても快心の出来映えだったのではないでしょうか。

歌手陣も驚くほどの充実ぶり。

アメリア役のイリーナ・ルングの美貌と初々しい歌唱が素晴らしい。たった一人といってよい女性歌手ですし、政争、復讐、裏切りといった男臭いこのオペラではとかく埋没しがちなのですが、純潔で清廉一途、複雑な対立軸の転回の不動の中心軸として、重唱の彩りのなかでも確かな存在感を示していました。

アドルノ役のルチアーノ・ガンチは、これぞイタリア歌劇の輝かしいテノール。細かいコントロールの乱れはありましたが、そんなことを気にするのは野暮というもの。オペラを聴く楽しみはここにありと言いたいほどの全力での熱唱に快哉を叫びたい気持ちです。

フィエスコのリッカルド・ザネッラートも重厚な歌唱と演技で、敵役を貫禄十分に歌ってくれました。パオロ役のシモーネ・アルベルギーニは、歌もさることながらドラマのいわば舞台回しとして、オペラ全体の画像彩色を引き締めるブラックのような役割を演じて、その演技力が光ります。

シモン・ボッカネグラとは、自らの生命にかえて《和解》をもたらしたひと。そういう人生の焼尽の果ての終末を演じたフロンターリはとても見応えのある老練な歌唱と演技でした。

ヴェルディの魅力は何と言っても重唱。

対話的な声色の対比ばかりではなくてそれぞれの思いが行き違ったり、感情の表裏の立体感であったり、その多声的な音楽の深みこそがヴェルディ音楽の偉大さだと思うのです。それがこのプロダクションチームが素晴らしかった。

このオペラが、筋立ての複雑さわかりにくさにもかかわらず多くのファンを惹き付ける理由がよくわかった気がします。これほどの完成度の高いプロダクションを日本に居ながらにして存分に楽しめる。その幸福に心が満たされる思いです。

新国立劇場

ヴェルディ 「シモン・ボッカネグラ」

2023年11月23日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階7列27番)

【指 揮】大野和士

【演 出】ピエール・オーディ

【美 術】アニッシュ・カプーア

【衣 裳】ヴォイチェフ・ジエジッツ

【照 明】ジャン・カルマン

【舞台監督】髙橋尚史

【シモン・ボッカネグラ】ロベルト・フロンターリ

【アメーリア(マリア・ボッカネグラ)】イリーナ・ルング

【ヤコポ・フィエスコ】リッカルド・ザネッラート

【ガブリエーレ・アドルノ】ルチアーノ・ガンチ

【パオロ・アルビアーニ】シモーネ・アルベルギーニ

【ピエトロ】須藤慎吾

【隊長】村上敏明

【侍女】鈴木涼子

【合唱指揮】冨平恭平

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

――素晴らしいプロダクションでした。

一番に称賛したいのは演出。

とにかくシンプル。これほどわかりやすい「シモン・ボッカネグラ」はあり得ないとさえ思えるほど。もともといくつもの対立軸があって、それらが複雑に絡み合い反転し、あるいは和解していく。プロローグは、その原点を示す概説となるけれど、それが実にわかりやすく胸に落ちる。台本上の場面はめまぐるしく変わるのですが、視覚的にはほぼ一場面に整理されていて音楽に途切れがなくあっという間。その手際のよさにまず驚きました。

演技のこまかい仕草や、歌手の立ち位置などが実に細やかな配慮に満ちていて、音楽との同調性・協調性が巧み。舞台がシンプルだからこそ自由度が高く、ヴェルディの雄弁な音楽に身を任せることができるのだと感じます。場面の転換には、衣装であったり、平民や軍兵の群れ、ステージの高低や椅子であったり、あるいは帆船を思わせる三角形のデザインであったりと、さながら能舞台のように小さな象徴に凝縮させて観客の想像力を自由に跳躍させてくれるので、音楽がどんどんと自然に流れていきます。

美術もそういうシンプリシティに合わせた巧みなもの。

頭上の逆さの火山は、意味深にも思えましたが、次第に視覚に溶け込んでしまい邪魔になりません。このオペラでは、こうした天地や鏡像などの反転がよく使われるのですが、この舞台意匠はもっと静かな語り口で、生死の淵とか自分ではままならぬ運命のようなものなどを観る側に心理的に浸透させていきます。赤と黒、あるいはジェノヴァ(リグリア)の国旗のような赤と白といった色彩と明暗の対比感覚は、日本人の美意識にもよくマッチします。演出と美術が実によく調和していました。

同じくらい称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と東フィル。

さながら大交響曲でも聴くかのような堂々たる雄弁な音響。ヴェルディの管弦楽の充実ぶりを満喫しました。晩年になってからの改訂は、台本の整理ばかりではなく音楽そのものの全体の大きな展開発展と大きな弧を描くような構造が明確になり、まさにヴェルディ円熟の音楽として完成したのだと思います。それを思う存分にオーケストラをドライブし高らかに歌わせる。大野和士にとっても快心の出来映えだったのではないでしょうか。

歌手陣も驚くほどの充実ぶり。

アメリア役のイリーナ・ルングの美貌と初々しい歌唱が素晴らしい。たった一人といってよい女性歌手ですし、政争、復讐、裏切りといった男臭いこのオペラではとかく埋没しがちなのですが、純潔で清廉一途、複雑な対立軸の転回の不動の中心軸として、重唱の彩りのなかでも確かな存在感を示していました。

アドルノ役のルチアーノ・ガンチは、これぞイタリア歌劇の輝かしいテノール。細かいコントロールの乱れはありましたが、そんなことを気にするのは野暮というもの。オペラを聴く楽しみはここにありと言いたいほどの全力での熱唱に快哉を叫びたい気持ちです。

フィエスコのリッカルド・ザネッラートも重厚な歌唱と演技で、敵役を貫禄十分に歌ってくれました。パオロ役のシモーネ・アルベルギーニは、歌もさることながらドラマのいわば舞台回しとして、オペラ全体の画像彩色を引き締めるブラックのような役割を演じて、その演技力が光ります。

シモン・ボッカネグラとは、自らの生命にかえて《和解》をもたらしたひと。そういう人生の焼尽の果ての終末を演じたフロンターリはとても見応えのある老練な歌唱と演技でした。

ヴェルディの魅力は何と言っても重唱。

対話的な声色の対比ばかりではなくてそれぞれの思いが行き違ったり、感情の表裏の立体感であったり、その多声的な音楽の深みこそがヴェルディ音楽の偉大さだと思うのです。それがこのプロダクションチームが素晴らしかった。

このオペラが、筋立ての複雑さわかりにくさにもかかわらず多くのファンを惹き付ける理由がよくわかった気がします。これほどの完成度の高いプロダクションを日本に居ながらにして存分に楽しめる。その幸福に心が満たされる思いです。

新国立劇場

ヴェルディ 「シモン・ボッカネグラ」

2023年11月23日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階7列27番)

【指 揮】大野和士

【演 出】ピエール・オーディ

【美 術】アニッシュ・カプーア

【衣 裳】ヴォイチェフ・ジエジッツ

【照 明】ジャン・カルマン

【舞台監督】髙橋尚史

【シモン・ボッカネグラ】ロベルト・フロンターリ

【アメーリア(マリア・ボッカネグラ)】イリーナ・ルング

【ヤコポ・フィエスコ】リッカルド・ザネッラート

【ガブリエーレ・アドルノ】ルチアーノ・ガンチ

【パオロ・アルビアーニ】シモーネ・アルベルギーニ

【ピエトロ】須藤慎吾

【隊長】村上敏明

【侍女】鈴木涼子

【合唱指揮】冨平恭平

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

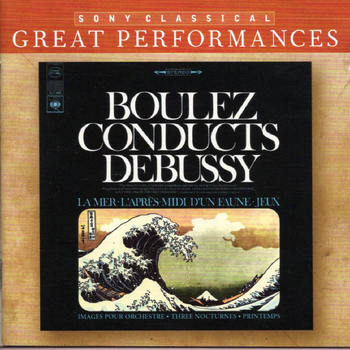

ブーレーズのドビュッシーをふたたび聴く [オーディオ]

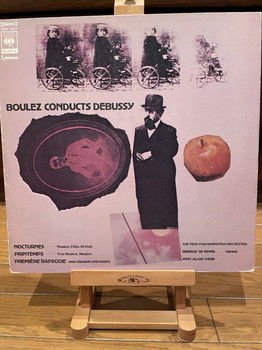

ブーレーズのドビュッシーをもう一度聴き直してみました。

ブーレーズの「海」のことを書いたら、ある人から「SX-68盤の音はひどい」と酷評を受けたのです。

ブーレーズにはもう一枚のドビュッシーがあってこちらの方が買った当初からの愛聴盤でした。曲は「ノクチュルヌ」「交響組曲《春》」といった渋めの作品。こちらは“SX68Sound”で聴いてみるととてもナチュラルな好録音。

一方の「海」(SX68MarkⅡ)盤は、確かに誇張感があってコントラストがきつくて聴き疲れがします。だからあまり繰り返す聴くことはなかったというのも正直なところ。

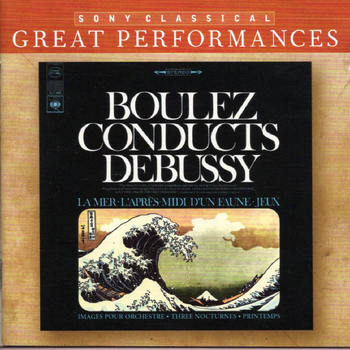

この違いを、その後のDSDマスタリングによるCD盤と聴き較べてみました。このCDはBMGエンターテイメントと合併した後のSONY|BMG時代(2006年)のものでヨーロッパで制作・制盤されたもの。

これを基準として聴き較べてみると、「ノクチュルヌ」と「海」の違いがはっきりします。

「ノクチュルヌ」では、まさにスコアの底まで見透かしたような精妙、精緻な演奏で、ドビュッシーの色彩や明暗、光彩陰影の千変万化に息を呑む思いがして、描出され、しかも木管パートなどの重なりのバランスの見事さに感嘆してしまう。トゥッティから浮かび上がるコールアングレイやソロのヴィオラの中音域の音色などには、やはり録音技術の新しい時代の到来を感じさせます。そのことが、CDと、このSX68盤で変わらない。当時、このソニー盤を初めて聴いた人々は皆驚いたに違いありません。

一方の「海」。こちらは、1969年に録音されたもので、71年に録音された「ノクチュルヌ」は後。SX68MarkⅡですが、私の所有している盤が制盤されたのは録音とは後先が逆転しているというわけです。これは明らかに、CD盤の基準からは逸脱した音調になっています。

わかりやすくB面に切られている「牧神の午後への前奏曲」で比較すると、SX68MarkⅡでは、ハイ上がりで音が堅くてコントラストがきつく聴き疲れがする。木管楽器などの高域には金属的な響きの付帯音がまとわりつきます。最後に現れるアンティークシンバルの“チーン”という澄んだ音もかなり変調されている。miとsiの二音が指定されていますが、最初に鳴るsi音はかなり浮き上がって聞こえるし、そのことは最後の最後の終結の音も同じです。

よく聴いてみると、帯域バランスは同じようなもので決してイコライジングなどで編集加工したというものには思えません。こういった音調は、NFBのかけ過ぎなどで体験するもの。カッティングレースですからMFBということかもしれません。いずれにせよ負帰還が深過ぎるとか、そういった技術追求の暴走に起因するというもののような気がします。

いずれにせよ、何だか二通りのマシンがあったとか、制作スタッフが2班に分かれていたのではないかと思わせるような違いです。SX68Soundではおとなしかったのに半導体アンプを導入したMarkⅡになってから暴れ出したとも考えられますが、いちいちは示しませんがグレン・グールドや国内制作盤にはナチュラルな音質がほとんどで、こうした逸脱は先だっての投稿で取り上げたアンソニー・ニューマンのチェンバロぐらいなものです。

やはり、一部の盤でソニーらしさを押し出そうと技術主義や商業主義的な音質の追求が暴走したところがあったのではないでしょうか。それもこれも《原音》を知らなかったから起こったことだと思わざるを得ません。

ソニーのレコード産業参入は劇的な事件でした。ソニーが日本コロンビアから版権を強奪したかのように思っている人が多いようですが、本当の事情は真逆で、CBSコロンビアを袖にしたのは、実は日本コロンビアの方でした。

日本の資本自由化が50%まで開放され、レコード産業でも一気に欧米メジャーとの合弁が進んだ。CBSは、当然、それまでの提携先であった日本コロンビアに話しを持ち込んだ。それを日本コロンビアが断ったのだという。それは外資による支配を恐れたからだ。日本コロンビアは邦楽市場に自信を持っていた。親会社の日立グループは、当時、高収益を上げていた邦楽部門を外資合弁とはいえ手放すことを惜しんだし、音響メーカーである日本電気音響(デンオン/デノン)との車の両輪にこだわったのです。

その一方で、代替先として話しを受けたソニーは、もともとソフトへの進出という構想を抱いていたから、この話しに飛びついた。経験豊富な米人経営者を受け入れるとともに、経営資源を惜しげもなくつぎこんで邦楽部門を立ち上げあっという間に大手へとのし上がっていく。見事な経営戦略だというべきでしょう。

とはいえ、製造現場はまったく一からの出発でした。合弁と同時に大井川工場を立ち上げる。技術志向の会社にソフト制作のノウハウはなかったに違いない。だからこそ設備技術の先進性にこだわった。当初のCBSソニー盤は、他社へのOEMだったそうです。大井川工場で自社生産するようになってからSX68のロゴを使った。

それでも時間が経てば、他社もノイマン製のカッティングレースなど新しい機器や技術を競うように導入する。ソニーの設備年齢の若さをウリにする商法も色あせてくるし、逆にソニーのレコード制作スタッフの人材も着実に層が厚くなってくる。その後のSX74といったロゴはあるにはあったが、すべて帯に印刷されていてジャケット本体にはもはや印刷されていなかったはず。もはやカッターヘッド頼りのマーケティングは無用になっいったからです。

ソニーの積極的な経営は目覚ましかった。邦楽を中核にして自社制作の経験も蓄積する。再生音質の管理は、何よりも原音を知っているかどうかがカギとなる。アンプなど再生機器だって生録音と並行してこそ信頼のできる設計製作が可能なんだと思うのです。

創業当初のCBSソニーには、そういう原音知らずの技術主義があったかもしれません。しかし、このブーレーズの「海」を冷静に聴いてみると、やはり、SX68や半導体アンプの高性能の魅力は確かにあります。アナログLPの鮮度の高さは、リマスターのCDからはなかなか聞こえてこない。CDでは失われてしまった、そういう若々しいフレッシュな先進性を感じます。何と言ってもその広い帯域と高い解像度です。

複雑に重なりうごめく精妙な動きが万華鏡を覗くかのように華麗に展開する。第1曲「海上の夜明けから正午まで」で、様々なテンポとリズム、音色のうねりを内包した断片的主題が、コーダに突入してその全てがトゥッティとなって重なり音量を増す。その壮大なファンファーレの見事な分解能の実現にソニーの少壮のスタッフは快哉を叫んだのではないでしょうか。ブーレーズの「海」には、そういう坂の上の雲を見上げるような快感があります。

古きものばかりを称賛し、新しきものを否定し受け入れようとしない。進化を若気の至りと見下し受け入れようとしないのは、頑迷固陋、老耄の性(さが)としか言いようがない。バブルが終わってからの日本のエレクロトニクス産業やオーディオメーカーの衰退は目を覆うばかりです。

ブーレーズの「海」のことを書いたら、ある人から「SX-68盤の音はひどい」と酷評を受けたのです。

ブーレーズにはもう一枚のドビュッシーがあってこちらの方が買った当初からの愛聴盤でした。曲は「ノクチュルヌ」「交響組曲《春》」といった渋めの作品。こちらは“SX68Sound”で聴いてみるととてもナチュラルな好録音。

一方の「海」(SX68MarkⅡ)盤は、確かに誇張感があってコントラストがきつくて聴き疲れがします。だからあまり繰り返す聴くことはなかったというのも正直なところ。

この違いを、その後のDSDマスタリングによるCD盤と聴き較べてみました。このCDはBMGエンターテイメントと合併した後のSONY|BMG時代(2006年)のものでヨーロッパで制作・制盤されたもの。

これを基準として聴き較べてみると、「ノクチュルヌ」と「海」の違いがはっきりします。

「ノクチュルヌ」では、まさにスコアの底まで見透かしたような精妙、精緻な演奏で、ドビュッシーの色彩や明暗、光彩陰影の千変万化に息を呑む思いがして、描出され、しかも木管パートなどの重なりのバランスの見事さに感嘆してしまう。トゥッティから浮かび上がるコールアングレイやソロのヴィオラの中音域の音色などには、やはり録音技術の新しい時代の到来を感じさせます。そのことが、CDと、このSX68盤で変わらない。当時、このソニー盤を初めて聴いた人々は皆驚いたに違いありません。

一方の「海」。こちらは、1969年に録音されたもので、71年に録音された「ノクチュルヌ」は後。SX68MarkⅡですが、私の所有している盤が制盤されたのは録音とは後先が逆転しているというわけです。これは明らかに、CD盤の基準からは逸脱した音調になっています。

わかりやすくB面に切られている「牧神の午後への前奏曲」で比較すると、SX68MarkⅡでは、ハイ上がりで音が堅くてコントラストがきつく聴き疲れがする。木管楽器などの高域には金属的な響きの付帯音がまとわりつきます。最後に現れるアンティークシンバルの“チーン”という澄んだ音もかなり変調されている。miとsiの二音が指定されていますが、最初に鳴るsi音はかなり浮き上がって聞こえるし、そのことは最後の最後の終結の音も同じです。

よく聴いてみると、帯域バランスは同じようなもので決してイコライジングなどで編集加工したというものには思えません。こういった音調は、NFBのかけ過ぎなどで体験するもの。カッティングレースですからMFBということかもしれません。いずれにせよ負帰還が深過ぎるとか、そういった技術追求の暴走に起因するというもののような気がします。

いずれにせよ、何だか二通りのマシンがあったとか、制作スタッフが2班に分かれていたのではないかと思わせるような違いです。SX68Soundではおとなしかったのに半導体アンプを導入したMarkⅡになってから暴れ出したとも考えられますが、いちいちは示しませんがグレン・グールドや国内制作盤にはナチュラルな音質がほとんどで、こうした逸脱は先だっての投稿で取り上げたアンソニー・ニューマンのチェンバロぐらいなものです。

やはり、一部の盤でソニーらしさを押し出そうと技術主義や商業主義的な音質の追求が暴走したところがあったのではないでしょうか。それもこれも《原音》を知らなかったから起こったことだと思わざるを得ません。

ソニーのレコード産業参入は劇的な事件でした。ソニーが日本コロンビアから版権を強奪したかのように思っている人が多いようですが、本当の事情は真逆で、CBSコロンビアを袖にしたのは、実は日本コロンビアの方でした。

日本の資本自由化が50%まで開放され、レコード産業でも一気に欧米メジャーとの合弁が進んだ。CBSは、当然、それまでの提携先であった日本コロンビアに話しを持ち込んだ。それを日本コロンビアが断ったのだという。それは外資による支配を恐れたからだ。日本コロンビアは邦楽市場に自信を持っていた。親会社の日立グループは、当時、高収益を上げていた邦楽部門を外資合弁とはいえ手放すことを惜しんだし、音響メーカーである日本電気音響(デンオン/デノン)との車の両輪にこだわったのです。

その一方で、代替先として話しを受けたソニーは、もともとソフトへの進出という構想を抱いていたから、この話しに飛びついた。経験豊富な米人経営者を受け入れるとともに、経営資源を惜しげもなくつぎこんで邦楽部門を立ち上げあっという間に大手へとのし上がっていく。見事な経営戦略だというべきでしょう。

とはいえ、製造現場はまったく一からの出発でした。合弁と同時に大井川工場を立ち上げる。技術志向の会社にソフト制作のノウハウはなかったに違いない。だからこそ設備技術の先進性にこだわった。当初のCBSソニー盤は、他社へのOEMだったそうです。大井川工場で自社生産するようになってからSX68のロゴを使った。

それでも時間が経てば、他社もノイマン製のカッティングレースなど新しい機器や技術を競うように導入する。ソニーの設備年齢の若さをウリにする商法も色あせてくるし、逆にソニーのレコード制作スタッフの人材も着実に層が厚くなってくる。その後のSX74といったロゴはあるにはあったが、すべて帯に印刷されていてジャケット本体にはもはや印刷されていなかったはず。もはやカッターヘッド頼りのマーケティングは無用になっいったからです。

ソニーの積極的な経営は目覚ましかった。邦楽を中核にして自社制作の経験も蓄積する。再生音質の管理は、何よりも原音を知っているかどうかがカギとなる。アンプなど再生機器だって生録音と並行してこそ信頼のできる設計製作が可能なんだと思うのです。

創業当初のCBSソニーには、そういう原音知らずの技術主義があったかもしれません。しかし、このブーレーズの「海」を冷静に聴いてみると、やはり、SX68や半導体アンプの高性能の魅力は確かにあります。アナログLPの鮮度の高さは、リマスターのCDからはなかなか聞こえてこない。CDでは失われてしまった、そういう若々しいフレッシュな先進性を感じます。何と言ってもその広い帯域と高い解像度です。

複雑に重なりうごめく精妙な動きが万華鏡を覗くかのように華麗に展開する。第1曲「海上の夜明けから正午まで」で、様々なテンポとリズム、音色のうねりを内包した断片的主題が、コーダに突入してその全てがトゥッティとなって重なり音量を増す。その壮大なファンファーレの見事な分解能の実現にソニーの少壮のスタッフは快哉を叫んだのではないでしょうか。ブーレーズの「海」には、そういう坂の上の雲を見上げるような快感があります。

古きものばかりを称賛し、新しきものを否定し受け入れようとしない。進化を若気の至りと見下し受け入れようとしないのは、頑迷固陋、老耄の性(さが)としか言いようがない。バブルが終わってからの日本のエレクロトニクス産業やオーディオメーカーの衰退は目を覆うばかりです。

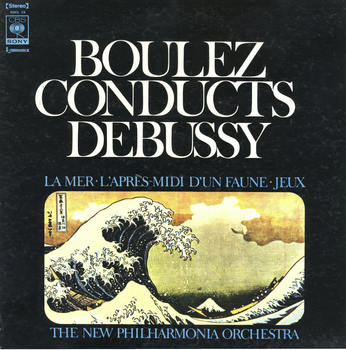

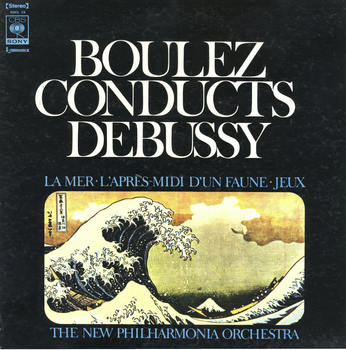

ブーレーズ ドビュッシー・交響詩「海」 [オーディオ]

ブーレーズの、ドビュッシー・交響詩「海」。

ブーレーズといえば、60年代後半に指揮者としてCBSソニーにメジャーデビューしストラヴィンスキー「春の祭典」での精緻なリズム構成や、ラヴェルやドビュッシーではキレの鋭いアーティキュレーアションと透かし彫りのように細部まで精緻に浮かびあがらせた演奏で時代を画しました。

私の持っている盤は、(おそらく)再販の国内盤。これがものの見事に《SX68 MARK II》。

前の投稿でご紹介したキャッチフレーズには続きがあります。

『なかでも歪みはSX-68カッティング・ヘッドの40~16KHz±0.5dBという広い周波数帯全域にわたり0.03%以下になり、カッティングに起因する歪は事実上追放されました』

注目なのは、周波数帯域が40~16KHzとあること。当時のLPの再生帯域上限は16KHzまでと認識されていたこと。もちろんそこでストンとカットされていたわけではないけど、当時のDL-103のデータシートでは文字通り16KHzでストンと落ちていました。放送規格もそうなっていたはずです。

改めていま現在、自分の最新システムでその演奏を聴いてみると、その革新性に再び目が醒める思いがします。「海」といえばドビュッシーのみならずいわゆる「印象派」音楽を代表する傑作であることは間違いありません。けれども、広くゆきわたったある種の思い込みのような受け止めかたがあります。それはこの曲が標題が示す通りの「交響詩」であり印象派の響きの粋をこらした「絵画的」音楽だということ。

ブーレーズの演奏を聴いてみると、説明的な「絵画」というよりビジュアルな「動画」というべきで、海のうねりや千変万化する波の様相を、光や色彩の変化や、泡立ちとかしぶき、水鳥やイルカのような海生動物の躍動など、ある種の触感的な肌理とともに多彩に感じさせてくれる、まさに心に刻まれた《印象》を描いた音楽だということがよく感じ取れるのです。

構成もしっかりしていて、プロローグともいうべき序部と気宇壮大なコーダ、序部における異国情緒の五音音階的な音列が全体的な気分を支配し、第一部の主題が第三部で回帰するなど循環的構造が明白です。それが、広大な大洋の果てしない拡がりと波の生々流転という無限を見事なまでに感得させてくれるのです。

そういうことを明らかにしたブーレーズのドビュッシー演奏は画期的だったのだと思います。それを実現できたのも録音技術やLPのカッティング技術の進歩だったと思うのです。残念ながらオリジナルプレスは持っていないので比較はできていませんが、想像するにこういう演奏においては、SX68の優位性は顕著なのではないでしょうか。

指揮やオーケストラの技術もさらに進歩し、こうした精緻なリズムやアンサンブルを難なく実現できるような時代になりましたが、それでも微妙なずれで響きが薄くなったりかすかに白濁してしまうとかつてのようなのっぺりと茫洋とした「印象」を並べた音楽になってしまったり、逆に粗っぽいディナミークやソロの演技が過剰になればシンドバットの冒険譚のような劇的な音楽になってしまいます。

これをデジタル時代の新盤(CD)と較べてみると、旧盤はさすがに録音に古さを感じさせますが、アナログ特有のコクとしっかりとした隈取りの色合いが鮮やかで、いまだにその魅力を失っていません。新盤は、デジタルらしい高解像度・広帯域ですが、再生システムによってはそれがかえって薄味の印象になってしまい、本来のブーレーズの意図が聴き取りにくくなってしまうので注意が必要かもしれません。

ブーレーズといえば、60年代後半に指揮者としてCBSソニーにメジャーデビューしストラヴィンスキー「春の祭典」での精緻なリズム構成や、ラヴェルやドビュッシーではキレの鋭いアーティキュレーアションと透かし彫りのように細部まで精緻に浮かびあがらせた演奏で時代を画しました。

私の持っている盤は、(おそらく)再販の国内盤。これがものの見事に《SX68 MARK II》。

前の投稿でご紹介したキャッチフレーズには続きがあります。

『なかでも歪みはSX-68カッティング・ヘッドの40~16KHz±0.5dBという広い周波数帯全域にわたり0.03%以下になり、カッティングに起因する歪は事実上追放されました』

注目なのは、周波数帯域が40~16KHzとあること。当時のLPの再生帯域上限は16KHzまでと認識されていたこと。もちろんそこでストンとカットされていたわけではないけど、当時のDL-103のデータシートでは文字通り16KHzでストンと落ちていました。放送規格もそうなっていたはずです。

改めていま現在、自分の最新システムでその演奏を聴いてみると、その革新性に再び目が醒める思いがします。「海」といえばドビュッシーのみならずいわゆる「印象派」音楽を代表する傑作であることは間違いありません。けれども、広くゆきわたったある種の思い込みのような受け止めかたがあります。それはこの曲が標題が示す通りの「交響詩」であり印象派の響きの粋をこらした「絵画的」音楽だということ。

ブーレーズの演奏を聴いてみると、説明的な「絵画」というよりビジュアルな「動画」というべきで、海のうねりや千変万化する波の様相を、光や色彩の変化や、泡立ちとかしぶき、水鳥やイルカのような海生動物の躍動など、ある種の触感的な肌理とともに多彩に感じさせてくれる、まさに心に刻まれた《印象》を描いた音楽だということがよく感じ取れるのです。

構成もしっかりしていて、プロローグともいうべき序部と気宇壮大なコーダ、序部における異国情緒の五音音階的な音列が全体的な気分を支配し、第一部の主題が第三部で回帰するなど循環的構造が明白です。それが、広大な大洋の果てしない拡がりと波の生々流転という無限を見事なまでに感得させてくれるのです。

そういうことを明らかにしたブーレーズのドビュッシー演奏は画期的だったのだと思います。それを実現できたのも録音技術やLPのカッティング技術の進歩だったと思うのです。残念ながらオリジナルプレスは持っていないので比較はできていませんが、想像するにこういう演奏においては、SX68の優位性は顕著なのではないでしょうか。

指揮やオーケストラの技術もさらに進歩し、こうした精緻なリズムやアンサンブルを難なく実現できるような時代になりましたが、それでも微妙なずれで響きが薄くなったりかすかに白濁してしまうとかつてのようなのっぺりと茫洋とした「印象」を並べた音楽になってしまったり、逆に粗っぽいディナミークやソロの演技が過剰になればシンドバットの冒険譚のような劇的な音楽になってしまいます。

これをデジタル時代の新盤(CD)と較べてみると、旧盤はさすがに録音に古さを感じさせますが、アナログ特有のコクとしっかりとした隈取りの色合いが鮮やかで、いまだにその魅力を失っていません。新盤は、デジタルらしい高解像度・広帯域ですが、再生システムによってはそれがかえって薄味の印象になってしまい、本来のブーレーズの意図が聴き取りにくくなってしまうので注意が必要かもしれません。

「SX68サウンド」とオーディオバブル [オーディオ]

グレン・グールドの「二声と三声のインベンション」は、たまたま同じものが2枚ある。ジャケットの色合いが違う。何が違うのかとよく見てみると、一方は「SX68」の新しいカッティングで一方はそれ以前のもの。

「SX68」とはノイマンの当時最新のカッティング・ヘッドのことで、CBSソニーは「SX68サウンド」と前面に掲げて積極的に高音質を謳っていた。最近、オーディオ仲間から「LPレコードはSX68になってから音が悪くなった(と言われている)。」と聞いた。

ある評論家によれば、五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているそうだ。出所は明らかではない。少なくとも「オーディオ巡礼」にはそんなことはひと言も書いていなかった。

このLPは学生時代に夢中になって三日と空けず繰り返し聴いていたが、二枚になってからも音の違いなど認めず一方ばかりを聴いていた。SX68とそれ以前とはどう違うのか、せっかくなので二枚をじっくりと聴き較べてみた。

聴いてみると確かに違う。SX68は、ピアノのタッチも明瞭で音色がきれい。低音弦の響きにも深みがある。ダイナミックス、周波数帯域ともにレンジが広いと感じる。例の「鼻歌」や気配も自然で奥行きが感じられる。旧盤は、おそらくウェストレックスのカッティングレースを使用していたのだろうが、よく言えば自然でまろやか。ピアノの打鍵もカドがとれて丸まっていて響きも甘い。驚くのはSNのよさ。SX68の新盤ではマスターのテープヒスが聞こえる。各々の曲間ではこれがすっと静まるのがわかる。

グールドのタッチや音色のデリカシーが伝わるという点で、私にはSX68のほうが明らかに優れているように思う。なぜ、前述のような評価が世にはばかるのだろうかと首を傾げてしまった。それこそ舌をかんで死んでしまえと言いたい気分だ。

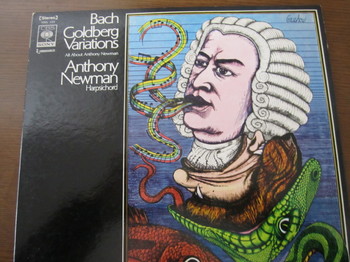

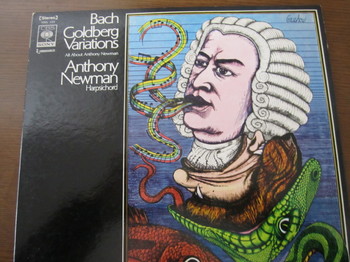

こうしたカッティングレースの革新の時代に、アンソニー・ニューマンの「ゴールドベルク変奏曲」がある。同じ頃のCBSソニー盤だが、よく見るとこちらは「SX68MARKⅡ」とある。

「西独ノイマン社製カッティング・ヘッドSX68と、ソニー音響技術陣が新開発した全トランジスタ・アンプ及びコントロール・ユニットにより構成される最新鋭のカッティング・システムです。その優れた諸特性は、歪みのないツヤやかな音で、原音の最も忠実な再現を可能にしました。」ということだそうだ。

なるほどSX68というのは、真空管とトランジスタとの端境期にあったわけで、SX68によるカッティングでも両者が混在していたようだ。ソニー技術陣は、高らかにオール・トランジスタ化を掲げて高音質を標榜したというわけだ。

このニューマンの録音は、すざまじい切れ込みと鮮やかなワイドレンジで、当時のバロックシーンにおいて少なからぬセンセーションだった。当時、当たり前のように使用されていたモダン・チェンバロではなくヒストリカル楽器を使用したことは画期的で、解説にも変奏毎に使用したストップが詳述されて、大いに蒙を啓くところがあった。

ところが、「チェンバロのホロヴィッツ」とやらの演奏はひどく表面的な技巧や新奇性に走っていて、録音もチェンバロの中にマイクを突っ込んで拾ったものらしく、まるでおもちゃ箱をひっくり返したように現実離れをしたあざとい音響。そのウソ臭さにすぐに聴き飽きてしまった。

思うにSX68の時代とは、素朴に「進歩」や「成長」を信じられる幸福感が支配していた最後の時代だったような気がする。決してSX68や半導体アンプが音響的に以前より劣化・退歩したわけではないが、技術信仰が暴走を始めると、自然な聴感よりも耳を驚かすようなステレオ感が優先され、現実離れした近接録音や音色の強調が行われていく。同じドンシャリでも、共鳴や固有振動、インピーダンスのうねりがもたらす「自然由来」のものと、人工的に作りあげるものとは、やはりかなりの違いがある。

価値観が多様化した現在からみれば、70年代は「オーディオ狂時代」であり、ある種のオーディオ・バブルが発生していた時代なのではないだろうか。

「SX68」とはノイマンの当時最新のカッティング・ヘッドのことで、CBSソニーは「SX68サウンド」と前面に掲げて積極的に高音質を謳っていた。最近、オーディオ仲間から「LPレコードはSX68になってから音が悪くなった(と言われている)。」と聞いた。

ある評論家によれば、五味康祐は「このノイマンSX68が音をきたなくした。これを褒めるやからは舌をかんで、死ね」とどこかで書いているそうだ。出所は明らかではない。少なくとも「オーディオ巡礼」にはそんなことはひと言も書いていなかった。

このLPは学生時代に夢中になって三日と空けず繰り返し聴いていたが、二枚になってからも音の違いなど認めず一方ばかりを聴いていた。SX68とそれ以前とはどう違うのか、せっかくなので二枚をじっくりと聴き較べてみた。

聴いてみると確かに違う。SX68は、ピアノのタッチも明瞭で音色がきれい。低音弦の響きにも深みがある。ダイナミックス、周波数帯域ともにレンジが広いと感じる。例の「鼻歌」や気配も自然で奥行きが感じられる。旧盤は、おそらくウェストレックスのカッティングレースを使用していたのだろうが、よく言えば自然でまろやか。ピアノの打鍵もカドがとれて丸まっていて響きも甘い。驚くのはSNのよさ。SX68の新盤ではマスターのテープヒスが聞こえる。各々の曲間ではこれがすっと静まるのがわかる。

グールドのタッチや音色のデリカシーが伝わるという点で、私にはSX68のほうが明らかに優れているように思う。なぜ、前述のような評価が世にはばかるのだろうかと首を傾げてしまった。それこそ舌をかんで死んでしまえと言いたい気分だ。

こうしたカッティングレースの革新の時代に、アンソニー・ニューマンの「ゴールドベルク変奏曲」がある。同じ頃のCBSソニー盤だが、よく見るとこちらは「SX68MARKⅡ」とある。

「西独ノイマン社製カッティング・ヘッドSX68と、ソニー音響技術陣が新開発した全トランジスタ・アンプ及びコントロール・ユニットにより構成される最新鋭のカッティング・システムです。その優れた諸特性は、歪みのないツヤやかな音で、原音の最も忠実な再現を可能にしました。」ということだそうだ。

なるほどSX68というのは、真空管とトランジスタとの端境期にあったわけで、SX68によるカッティングでも両者が混在していたようだ。ソニー技術陣は、高らかにオール・トランジスタ化を掲げて高音質を標榜したというわけだ。

このニューマンの録音は、すざまじい切れ込みと鮮やかなワイドレンジで、当時のバロックシーンにおいて少なからぬセンセーションだった。当時、当たり前のように使用されていたモダン・チェンバロではなくヒストリカル楽器を使用したことは画期的で、解説にも変奏毎に使用したストップが詳述されて、大いに蒙を啓くところがあった。

ところが、「チェンバロのホロヴィッツ」とやらの演奏はひどく表面的な技巧や新奇性に走っていて、録音もチェンバロの中にマイクを突っ込んで拾ったものらしく、まるでおもちゃ箱をひっくり返したように現実離れをしたあざとい音響。そのウソ臭さにすぐに聴き飽きてしまった。

思うにSX68の時代とは、素朴に「進歩」や「成長」を信じられる幸福感が支配していた最後の時代だったような気がする。決してSX68や半導体アンプが音響的に以前より劣化・退歩したわけではないが、技術信仰が暴走を始めると、自然な聴感よりも耳を驚かすようなステレオ感が優先され、現実離れした近接録音や音色の強調が行われていく。同じドンシャリでも、共鳴や固有振動、インピーダンスのうねりがもたらす「自然由来」のものと、人工的に作りあげるものとは、やはりかなりの違いがある。

価値観が多様化した現在からみれば、70年代は「オーディオ狂時代」であり、ある種のオーディオ・バブルが発生していた時代なのではないだろうか。

バロック・オペラの世界 (紀尾井ホール室内管・定期演奏会) [コンサート]

ここのところ紀尾井ホール室内管の新機軸が続きます。今回は、コントラルトのガルーを迎えてのバロック・オペラの世界。

実は、前身の紀尾井シンフォニエッタ時代にペルゴレージの歌劇「オリンピーアデ」をやったことがあります。紀尾井ホール開館20周年記念の特別企画でした。演奏会形式と本格的なオペラとの中間ともいうべき簡素なものでしたが、前席の何列かを取り払ってオーケストラピットとし、傾斜舞台を載せたステージ上で歌うというもの。

あの時は、リーダーに石田泰尚を迎えての特別編成のオーケストラでしたから今回のメンバーにとっては今回が初めてのバロック・オペラでしょう。それがまたとてもフレッシュな演奏となりました。とにかく紀尾井ホール室内管の多彩な様式対応力に舌を巻く思い。そのことを象徴するのが、ソロのオブリガートの妙技を披露したコンミスの玉井菜採、ファゴットの水谷総のお二人。

前半はヘンデル。

ちょっと出だしはつまづきました。出だしのアインザッツが乱れて足並みがややもつれました。おそらくチェンバロを弾きながらのダントーネの指揮にまだ不慣れなところが残っていたのでしょう。オーケストラだけの序曲といくつかの舞曲が終わるとコントラルトのガルーが登場。

そのガルーの声がこれまた不調。

「コントラルト」というのは女性の低い声のこと。アルトは、イタリア語ではむしろ高い音域を指すので、ここではあえてそう名乗っているのでしょう。ナタリー・シュトゥッツマンのように驚くほどの低域が出る歌手もいますが、ここではかつてカストラートが歌い演じた役を女性が歌うという意味合いだと思います。

とにかくそういうバロック唱法で、しかも、低いのでなかなか声量が出ない。不調というより暖機運転不足なのでしょうか。カストラートの妙技というべきコロラトゥーラは、細かい音符が実に正確で見事――なのに、よく聞こえない。いわゆる体調不良というのではなくて、調子が上がらないということでしょう。だんだんとそれが上がってきました。

前半の掉尾は、ダントーネ自身のソロによるピアノ協奏曲。

原曲はニコラ・ポルポラのチェロ協奏曲なのだそうです。ポルポラは、ナポリのオペラ界の掉尾を飾った作曲家であり、ハイドンの恩師でありカストラートのファリネッリを育てた声楽教師でもあった人。原曲の楽譜は、大英図書館に所蔵されていたもの。編曲は指揮者クラウディオ・アッバードの追悼公演のためにされたものだそうです。

現代ピアノのソロに置き換えるということで、ハイドンが「作曲の真の原理」とまで讃えたポルポラへの見事なまでなオマージュを感じます。それは同時に、イタリア・バロック・オペラの神髄が、現代のニノ・ロータなどの大作曲家の根底にあるものとして継承されていると感じさせてくれる。それが現代ピアノの絶妙な効果として感じるのです。

後半は、霧が晴れたように絶好調のガルーの情熱的で華麗なコントラルトの世界。

ヴィヴァルディといえばヴァイオリンを初め数々のバロック・コンチェルトで親しまれる器楽の大家ですが、実は、オペラの世界でも大活躍。そういうことを肌身で知ることができる貴重な機会ともなりました。オーケストラのそこかしこにヴィヴァルディらしさを感じるのも楽しく、それを背景に一段とイタリア的な旋律美と軽やかで華麗なコロラトゥーラの花が咲き乱れる。

最後に、そうしたバロック・オペラの過剰装飾がふと冷静さを取り戻し、オペラの演劇性と情感表現に復帰するグルックの甘い詠唱。そして、ハイドンで結ぶという顛末。何とも小憎いダントーネのたくらみでした。

鳴り止まない拍手に満面の笑みを湛えて、ガルーがふたつもアンコール。どうやら、前半の不調を誰よりもわかっていたのでしょう。二曲ともプログラム劈頭のヘンデルでした。楽団員にとってはこれもハプニング。指揮者のダントーネが曲をチェンバロで弾いて見せたりと楽譜をパラパラとめくる音がさざめき、ガルーがダントーネに笑って総譜を渡すと会場もどっと湧きます。

最後の最後の曲は、《復讐したいのです》。ガルーのプロ根性とそのウィットに、これまた舌を巻く思いでした。

紀尾井ホール室内管弦楽団

第137定期演奏会

2023年11月17日(金)19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(2階C席3列13番)

指揮:オッターヴィオ・ダントーネ

コントラルト 独唱:デルフィーヌ・ガルー

紀尾井ホール室内管弦楽団

コンサートマスター:玉井 菜採

ヘンデル:歌劇《アルチーナ》HWV34~序曲、ガヴォット、サラバンド、ガヴォット、アリア〈復讐してやりたい〉

ヘンデル:歌劇《ジューリオ・チェーザレ》HWV17~アリア〈花咲く心地よい草原で〉

ヘンデル:歌劇《リナルド》HWV7~アリア〈風よ、暴風よ、貸したまえ〉

ポルポラ/ダントーネ編:ピアノ協奏曲ト長調 (原曲:チェロ協奏曲)[アジア初演]

ヴィヴァルディ:歌劇《テンペのドリッラ》RV709~シンフォニア

ヴィヴァルディ:歌劇《救われたアンドロメダ》~アリア〈太陽はしばしば〉

ヴィヴァルディ:歌劇《狂えるオルランド》RV728~アリア〈真っ暗な深淵の世界に〉

グルック:歌劇《パリーデとエレーナ》Wq.39~アリア〈甘い恋の美しき面影が〉

ハイドン:交響曲第81番ト長調 Hob.I:81

(アンコール)

ヘンデル:歌劇《リナルド》HWV7よりアリア〈風よ、暴風よ、貸したまえ〉、 ヘンデル: 歌劇《アルチーナ》HWV34より アリア〈復讐してやりたい〉

実は、前身の紀尾井シンフォニエッタ時代にペルゴレージの歌劇「オリンピーアデ」をやったことがあります。紀尾井ホール開館20周年記念の特別企画でした。演奏会形式と本格的なオペラとの中間ともいうべき簡素なものでしたが、前席の何列かを取り払ってオーケストラピットとし、傾斜舞台を載せたステージ上で歌うというもの。

あの時は、リーダーに石田泰尚を迎えての特別編成のオーケストラでしたから今回のメンバーにとっては今回が初めてのバロック・オペラでしょう。それがまたとてもフレッシュな演奏となりました。とにかく紀尾井ホール室内管の多彩な様式対応力に舌を巻く思い。そのことを象徴するのが、ソロのオブリガートの妙技を披露したコンミスの玉井菜採、ファゴットの水谷総のお二人。

前半はヘンデル。

ちょっと出だしはつまづきました。出だしのアインザッツが乱れて足並みがややもつれました。おそらくチェンバロを弾きながらのダントーネの指揮にまだ不慣れなところが残っていたのでしょう。オーケストラだけの序曲といくつかの舞曲が終わるとコントラルトのガルーが登場。

そのガルーの声がこれまた不調。

「コントラルト」というのは女性の低い声のこと。アルトは、イタリア語ではむしろ高い音域を指すので、ここではあえてそう名乗っているのでしょう。ナタリー・シュトゥッツマンのように驚くほどの低域が出る歌手もいますが、ここではかつてカストラートが歌い演じた役を女性が歌うという意味合いだと思います。

とにかくそういうバロック唱法で、しかも、低いのでなかなか声量が出ない。不調というより暖機運転不足なのでしょうか。カストラートの妙技というべきコロラトゥーラは、細かい音符が実に正確で見事――なのに、よく聞こえない。いわゆる体調不良というのではなくて、調子が上がらないということでしょう。だんだんとそれが上がってきました。

前半の掉尾は、ダントーネ自身のソロによるピアノ協奏曲。

原曲はニコラ・ポルポラのチェロ協奏曲なのだそうです。ポルポラは、ナポリのオペラ界の掉尾を飾った作曲家であり、ハイドンの恩師でありカストラートのファリネッリを育てた声楽教師でもあった人。原曲の楽譜は、大英図書館に所蔵されていたもの。編曲は指揮者クラウディオ・アッバードの追悼公演のためにされたものだそうです。

現代ピアノのソロに置き換えるということで、ハイドンが「作曲の真の原理」とまで讃えたポルポラへの見事なまでなオマージュを感じます。それは同時に、イタリア・バロック・オペラの神髄が、現代のニノ・ロータなどの大作曲家の根底にあるものとして継承されていると感じさせてくれる。それが現代ピアノの絶妙な効果として感じるのです。

後半は、霧が晴れたように絶好調のガルーの情熱的で華麗なコントラルトの世界。

ヴィヴァルディといえばヴァイオリンを初め数々のバロック・コンチェルトで親しまれる器楽の大家ですが、実は、オペラの世界でも大活躍。そういうことを肌身で知ることができる貴重な機会ともなりました。オーケストラのそこかしこにヴィヴァルディらしさを感じるのも楽しく、それを背景に一段とイタリア的な旋律美と軽やかで華麗なコロラトゥーラの花が咲き乱れる。

最後に、そうしたバロック・オペラの過剰装飾がふと冷静さを取り戻し、オペラの演劇性と情感表現に復帰するグルックの甘い詠唱。そして、ハイドンで結ぶという顛末。何とも小憎いダントーネのたくらみでした。

鳴り止まない拍手に満面の笑みを湛えて、ガルーがふたつもアンコール。どうやら、前半の不調を誰よりもわかっていたのでしょう。二曲ともプログラム劈頭のヘンデルでした。楽団員にとってはこれもハプニング。指揮者のダントーネが曲をチェンバロで弾いて見せたりと楽譜をパラパラとめくる音がさざめき、ガルーがダントーネに笑って総譜を渡すと会場もどっと湧きます。

最後の最後の曲は、《復讐したいのです》。ガルーのプロ根性とそのウィットに、これまた舌を巻く思いでした。

紀尾井ホール室内管弦楽団

第137定期演奏会

2023年11月17日(金)19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(2階C席3列13番)

指揮:オッターヴィオ・ダントーネ

コントラルト 独唱:デルフィーヌ・ガルー

紀尾井ホール室内管弦楽団

コンサートマスター:玉井 菜採

ヘンデル:歌劇《アルチーナ》HWV34~序曲、ガヴォット、サラバンド、ガヴォット、アリア〈復讐してやりたい〉

ヘンデル:歌劇《ジューリオ・チェーザレ》HWV17~アリア〈花咲く心地よい草原で〉

ヘンデル:歌劇《リナルド》HWV7~アリア〈風よ、暴風よ、貸したまえ〉

ポルポラ/ダントーネ編:ピアノ協奏曲ト長調 (原曲:チェロ協奏曲)[アジア初演]

ヴィヴァルディ:歌劇《テンペのドリッラ》RV709~シンフォニア

ヴィヴァルディ:歌劇《救われたアンドロメダ》~アリア〈太陽はしばしば〉

ヴィヴァルディ:歌劇《狂えるオルランド》RV728~アリア〈真っ暗な深淵の世界に〉

グルック:歌劇《パリーデとエレーナ》Wq.39~アリア〈甘い恋の美しき面影が〉

ハイドン:交響曲第81番ト長調 Hob.I:81

(アンコール)

ヘンデル:歌劇《リナルド》HWV7よりアリア〈風よ、暴風よ、貸したまえ〉、 ヘンデル: 歌劇《アルチーナ》HWV34より アリア〈復讐してやりたい〉

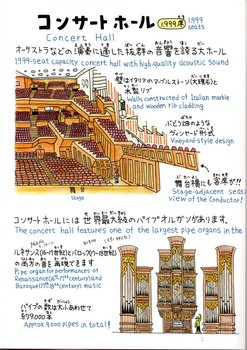

芸劇のオルガンが全て解るリサイタル (石丸由佳-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

昼前の1時間だけのリサイタル・シリーズ。

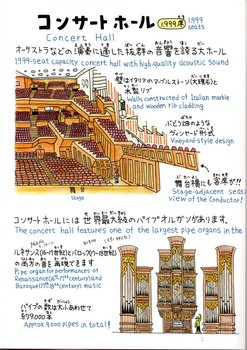

この日は、オルガニストの石丸由佳さんを迎えて、東京芸術劇場コンサートホール備付けの巨大パイプオルガンをしゃぶり尽くすというもの。

先日、専属オルガニストに新たに就任した徳岡めぐみ、ジャン=フィリップ・メルカールトのお二人の就任記念コンサートで聴いたばかりでしたが、今回は、石丸さんの解説がとても面白く、あっという間の1時間でした。

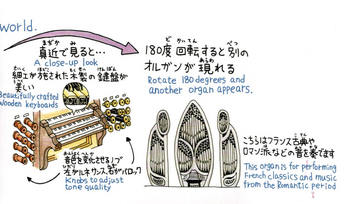

芸劇のオルガンは、両面にふたつの様式のオルガンが備えられていてそれがどんでん返しのように回転するというのが自慢。前回のコンサートでは、3つのタイプのオルガンを弾き分けての演奏会でしたが、今回の解説と演奏で、実は4つのタイプがあるということを初めて知りました。4つを弾き分けて、しかもとても詳しくわかりやすい説明をされて、ぴったり1時間に納まってしまう。その準備の用意周到さにも感心してしまいました。

オルガンといえばバッハ…ということでまず一曲目はバッハ。

これは(Ⅰ)バロック様式のオルガンです。私たちがオルガンと言われて一番馴染んでいる音色ではないでしょうか。

芸劇のオルガンは、コンサートホールのパイプオルガンとしても規模は屈指のもの。しかもステージ上方に堂々と据えられているという点でも世界に誇れるオルガンです。席が幸運にも中央だったので、その響きの広がりの大きさ、左右のステレオ感覚を堪能しました。

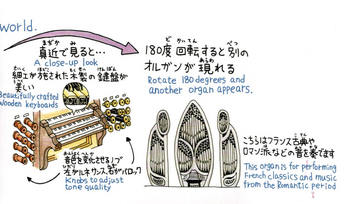

次に、ルネサンス様式オルガンに切り換えます。気道を切り換えるスイッチがあって、マイクをかざして切り換えの音まで聞かせてくれました。ピッチ(音高)が違っていて、現代オルガンはA=442Hzですが、バロックは、半音低いA=415Hz、一方のルネサンスは逆に高くてA=460Hz。音程(音律)もそれぞれ違っていて、現代は平均律でルネサンスはミーントーンでバロック音律とも違います。これも実際に、音階や和音を弾いて聞かせてくれます。実際に音律の違いを、その場で切り換えて比較体験するのは初めてです。

スウェーリンクによる「涙のパヴァーヌ」では、テーマとそれに続く変奏曲のひとつひとつをシングルのパイプ(ストップ)で弾いてくれます。それぞれの音調や雰囲気の違いがよく聴き取れます。ルネサンス様式は、中央のパイプ群だけの音になり、その素朴な響きがとてもよく似合います。

さらに、バロック様式に戻してバッハを二曲。そして、いよいよオルガンの反転です。左右中央の三ブロックのパイプが、それぞれに回転していきます。所要時間は約2分。

反転したところで、直前にバロック様式で弾いた「主よ、人の望みの喜びよ」を、今度はモダン様式オルガンで弾いての比較です。

この曲は、オブリガート音型が広く親しまれていて、元となるコラール旋律はずっとペダル鍵盤の低音で奏されていてピアノ編曲などでは気づきにくいのですが、こうやって巨大なパイプオルガンではそれが明瞭に捉えることができます。そのことに気づくと、その帯域の広さ、低音音域の質量感は格別なものだと感じます。それだからこそ、バロックとモダンの違いがとても印象的。何と言ったらいいのか表現が難しいのですが、バロックは典雅であって素朴、モダンは凜とした佇まいを感じます。どちらがどうかと言われると、モダンの方がしっとりと違和感なく感じるのはピアノ編曲版が耳に馴染んでいるからでしょうか。

今回初めて聴けたのは、フランス古典様式のオルガン。

「フランス古典」というのは、ルイ14世が君臨した時代の音楽のこと。その代表的な作曲家であるF.クープランのオルガン曲。チェンバロではよく聴くのですが、オルガンは初めて。テノール音域のパイプで朗々と詠われる旋律とペダルをベースにした和声の対比がとても印象的。フランス古典というと、こういう深々とした響きと口跡の歯切れのよい旋律線や跳躍の対比が美しい。オルガンの音色にもその特色がよく感じられます。

最後は、モダンオルガンで「宇宙戦艦ヤマト」のテーマとシャルル=マリー・ヴィドールという20世紀フランスの作曲家の現代曲。このスケールの大きさには圧倒されました。

東京芸術劇場コンサートホールのオルガンは、こんなに素晴らしかったのかと改めてびっくり。とにかくステージ正面にあって、その音量やホール全体に行き渡る響きも素晴らしい。様式の多様性ということでも独自のものがあります。もっともっとこれを活かした公演があってよいと思います。

シンフォニーホールのオルガンとしては、国内はもとより、ベルリンのフィルハーモニーなど海外のオルガンと較べても断然素晴らしいオルガンだと思いました。このオルガンの素晴らしさを痛感できた1時間でした。同道の連れ合いも大興奮でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第27回 石丸由佳(オルガン)

2023年11月5日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階M列20番)

石丸 由佳(オルガン)

八塩圭子(ナビゲーター)

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ホ短調BWV533(Ⅰ)

J.P.スウェーリンク:涙のパヴァーヌ(原作:J.ダウランド)(Ⅱ)

J.S.バッハ:高き天よりわれは来たれりBWV738(Ⅰ)

J.S.バッハ:カンタータ147番より「主よ、人の望みの喜びよ」(Ⅰ)

J.S.バッハ:カンタータ147番より「主よ、人の望みの喜びよ」(短縮版)(Ⅲ)

F.クープラン:「修道院のためのミサ」より「聖体奉挙」(Ⅳ)

宮川泰:「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」より「白色彗星」(Ⅲ)

C.M.ヴィドール : オルガン交響曲第5番より「トッカータ」(Ⅲ)

(使用オルガン)Ⅰバロック Ⅱルネサンス Ⅲモダン Ⅳフランス古典

この日は、オルガニストの石丸由佳さんを迎えて、東京芸術劇場コンサートホール備付けの巨大パイプオルガンをしゃぶり尽くすというもの。

先日、専属オルガニストに新たに就任した徳岡めぐみ、ジャン=フィリップ・メルカールトのお二人の就任記念コンサートで聴いたばかりでしたが、今回は、石丸さんの解説がとても面白く、あっという間の1時間でした。

芸劇のオルガンは、両面にふたつの様式のオルガンが備えられていてそれがどんでん返しのように回転するというのが自慢。前回のコンサートでは、3つのタイプのオルガンを弾き分けての演奏会でしたが、今回の解説と演奏で、実は4つのタイプがあるということを初めて知りました。4つを弾き分けて、しかもとても詳しくわかりやすい説明をされて、ぴったり1時間に納まってしまう。その準備の用意周到さにも感心してしまいました。

オルガンといえばバッハ…ということでまず一曲目はバッハ。

これは(Ⅰ)バロック様式のオルガンです。私たちがオルガンと言われて一番馴染んでいる音色ではないでしょうか。

芸劇のオルガンは、コンサートホールのパイプオルガンとしても規模は屈指のもの。しかもステージ上方に堂々と据えられているという点でも世界に誇れるオルガンです。席が幸運にも中央だったので、その響きの広がりの大きさ、左右のステレオ感覚を堪能しました。

次に、ルネサンス様式オルガンに切り換えます。気道を切り換えるスイッチがあって、マイクをかざして切り換えの音まで聞かせてくれました。ピッチ(音高)が違っていて、現代オルガンはA=442Hzですが、バロックは、半音低いA=415Hz、一方のルネサンスは逆に高くてA=460Hz。音程(音律)もそれぞれ違っていて、現代は平均律でルネサンスはミーントーンでバロック音律とも違います。これも実際に、音階や和音を弾いて聞かせてくれます。実際に音律の違いを、その場で切り換えて比較体験するのは初めてです。

スウェーリンクによる「涙のパヴァーヌ」では、テーマとそれに続く変奏曲のひとつひとつをシングルのパイプ(ストップ)で弾いてくれます。それぞれの音調や雰囲気の違いがよく聴き取れます。ルネサンス様式は、中央のパイプ群だけの音になり、その素朴な響きがとてもよく似合います。

さらに、バロック様式に戻してバッハを二曲。そして、いよいよオルガンの反転です。左右中央の三ブロックのパイプが、それぞれに回転していきます。所要時間は約2分。

反転したところで、直前にバロック様式で弾いた「主よ、人の望みの喜びよ」を、今度はモダン様式オルガンで弾いての比較です。

この曲は、オブリガート音型が広く親しまれていて、元となるコラール旋律はずっとペダル鍵盤の低音で奏されていてピアノ編曲などでは気づきにくいのですが、こうやって巨大なパイプオルガンではそれが明瞭に捉えることができます。そのことに気づくと、その帯域の広さ、低音音域の質量感は格別なものだと感じます。それだからこそ、バロックとモダンの違いがとても印象的。何と言ったらいいのか表現が難しいのですが、バロックは典雅であって素朴、モダンは凜とした佇まいを感じます。どちらがどうかと言われると、モダンの方がしっとりと違和感なく感じるのはピアノ編曲版が耳に馴染んでいるからでしょうか。

今回初めて聴けたのは、フランス古典様式のオルガン。

「フランス古典」というのは、ルイ14世が君臨した時代の音楽のこと。その代表的な作曲家であるF.クープランのオルガン曲。チェンバロではよく聴くのですが、オルガンは初めて。テノール音域のパイプで朗々と詠われる旋律とペダルをベースにした和声の対比がとても印象的。フランス古典というと、こういう深々とした響きと口跡の歯切れのよい旋律線や跳躍の対比が美しい。オルガンの音色にもその特色がよく感じられます。

最後は、モダンオルガンで「宇宙戦艦ヤマト」のテーマとシャルル=マリー・ヴィドールという20世紀フランスの作曲家の現代曲。このスケールの大きさには圧倒されました。

東京芸術劇場コンサートホールのオルガンは、こんなに素晴らしかったのかと改めてびっくり。とにかくステージ正面にあって、その音量やホール全体に行き渡る響きも素晴らしい。様式の多様性ということでも独自のものがあります。もっともっとこれを活かした公演があってよいと思います。

シンフォニーホールのオルガンとしては、国内はもとより、ベルリンのフィルハーモニーなど海外のオルガンと較べても断然素晴らしいオルガンだと思いました。このオルガンの素晴らしさを痛感できた1時間でした。同道の連れ合いも大興奮でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第27回 石丸由佳(オルガン)

2023年11月5日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階M列20番)

石丸 由佳(オルガン)

八塩圭子(ナビゲーター)

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ホ短調BWV533(Ⅰ)

J.P.スウェーリンク:涙のパヴァーヌ(原作:J.ダウランド)(Ⅱ)

J.S.バッハ:高き天よりわれは来たれりBWV738(Ⅰ)

J.S.バッハ:カンタータ147番より「主よ、人の望みの喜びよ」(Ⅰ)

J.S.バッハ:カンタータ147番より「主よ、人の望みの喜びよ」(短縮版)(Ⅲ)

F.クープラン:「修道院のためのミサ」より「聖体奉挙」(Ⅳ)

宮川泰:「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」より「白色彗星」(Ⅲ)

C.M.ヴィドール : オルガン交響曲第5番より「トッカータ」(Ⅲ)

(使用オルガン)Ⅰバロック Ⅱルネサンス Ⅲモダン Ⅳフランス古典

小菅 優 『夢・幻想』(小菅優 ソナタ・シリーズ Vol.2) [コンサート]

小菅はとても好きなピアニストで、私が聴いた回数ではたぶん日本人ピアニストとしては最多だと思うのですが、実はデュオや室内楽がほとんど。それもこれも彼女が室内楽の名手でもあるからだと思います。

調べてみると、一番最近のリサイタル体験は、何と9年前のことでした。そのときに演奏されたのはベートーヴェンの「ワルトシュタイン・ソナタ」でしたが、ベートーヴェンの超絶的な技巧に改めて舌を巻く思いがしたのは、とにかく小菅の超絶技巧を超えたタフで揺るぎない技量の素晴らしさなのです。

その一方で、室内楽で見せる気配り、目配りの効いた柔軟さとそのバランスの良さにはいつも感心させられてしまいます。

私にとっては久々のソロリサイタルに期待するものが大きかったのですが、むしろ、小菅の音楽の柔らかい表現力のほうが優った演奏という印象を強く持ちました。それは、やはりベートーヴェンのソナタによく現れていました。

「月光ソナタ」は、楽章毎に次第にテンポを上げていって激情的で圧倒的なヴィルティオーシティで終結するという音楽構成ですから、まさに前回の「ワルトシュタイン」体験の再現を期待したのですが、とても好対照でした。むしろ、あの分散和音のアダージョは、夢を見るような感情のうつろいのように、とてもゆっくり。そこから覚醒するかのような自由で軽いアレグレットへと続く。扇情的なプレストでさえ夢の延長の幻想にあってほとばしるような情感は、やはりとても自由で即興的です。

なるほど、こうやってテーマを掲げて、ひとつのコンセプトのもとにそれぞれの曲を聴いてみると、同じベートーヴェンであってもずいぶんと違うのですね。そういうことができる小菅さんの音楽性、技術・技巧のゆとりと表現や発想の豊かさに改めて舌を巻く思いがしました。

一曲目のメンデルスゾーンは、最近になって若手ピアニストも取り上げるようになった曲ですが、「夢・幻想」にふさわしい口開けです。メンデルスゾーンは、スコットランドにちなんだ名曲をいくつも残していますが、この「スコットランド・ソナタ」を作曲した時点では、まだ実際には、スコットランドを訪れる前のことだったそうです。スコットランドは、当時(そして今も)のヨーロッパ人にとっては妖精が生きている魔界のような別世界でした。そういう憧れが、想像の夢や幻想をかき立てるように音楽となって歌われる。これに続く「月光ソナタ」のあのアダージョがどこか憧憬の穏やかさとなって連なっていきます。

休憩をはさんでの後半のシューベルト。

シューベルトの晩年の三曲のソナタは、近年になって盛んに取り上げられるようになりました。何も村上春樹のせいでだけではなくてシューベルトのピアノ作品にようやく時代が目を開いたということでしょう。そういうシューベルトの魅力への開眼がどんどんとそれ以前のソナタ作品へと拡がっていきます。このD894「幻想」は、そういう魅力の開花のなかでもひときわ大きな大輪だと思います。

シューベルトの「夢・幻想」は、メンデルスゾーンやベートーヴェンよりもずっと彷徨と幽玄の世界。それが憧憬や希望の光から、追想であったり悔恨であったりといった陰のなかへと感情のうつろいの中で沈潜したり、突然、光り輝いたり吹き上げたりする。夢と幻想は、《祈り》にも通ずるのですね。中間のメヌエットは孤独なシャドーダンスのように切ない。やっぱり、このシューベルトがこの日の白眉だったと思います。

小菅 優 ソナタ・シリーズ Vol.2 「夢・幻想」

2023年11月14日(火)19:00

東京・初台 東京オペラシティ コンサートホール

(1階8列29番)

メンデルスゾーン:幻想曲 嬰ヘ短調 op.28 「スコットランド・ソナタ」

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 op.27-2「月光」

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番 ト長調 D894 「幻想」

(アンコール)

J.S.バッハ(ヘス編):《主よ、人の望みの喜びよ》 BWV147

シューマン:「子供の情景」op.15より《詩人は語る》

調べてみると、一番最近のリサイタル体験は、何と9年前のことでした。そのときに演奏されたのはベートーヴェンの「ワルトシュタイン・ソナタ」でしたが、ベートーヴェンの超絶的な技巧に改めて舌を巻く思いがしたのは、とにかく小菅の超絶技巧を超えたタフで揺るぎない技量の素晴らしさなのです。

その一方で、室内楽で見せる気配り、目配りの効いた柔軟さとそのバランスの良さにはいつも感心させられてしまいます。

私にとっては久々のソロリサイタルに期待するものが大きかったのですが、むしろ、小菅の音楽の柔らかい表現力のほうが優った演奏という印象を強く持ちました。それは、やはりベートーヴェンのソナタによく現れていました。

「月光ソナタ」は、楽章毎に次第にテンポを上げていって激情的で圧倒的なヴィルティオーシティで終結するという音楽構成ですから、まさに前回の「ワルトシュタイン」体験の再現を期待したのですが、とても好対照でした。むしろ、あの分散和音のアダージョは、夢を見るような感情のうつろいのように、とてもゆっくり。そこから覚醒するかのような自由で軽いアレグレットへと続く。扇情的なプレストでさえ夢の延長の幻想にあってほとばしるような情感は、やはりとても自由で即興的です。

なるほど、こうやってテーマを掲げて、ひとつのコンセプトのもとにそれぞれの曲を聴いてみると、同じベートーヴェンであってもずいぶんと違うのですね。そういうことができる小菅さんの音楽性、技術・技巧のゆとりと表現や発想の豊かさに改めて舌を巻く思いがしました。

一曲目のメンデルスゾーンは、最近になって若手ピアニストも取り上げるようになった曲ですが、「夢・幻想」にふさわしい口開けです。メンデルスゾーンは、スコットランドにちなんだ名曲をいくつも残していますが、この「スコットランド・ソナタ」を作曲した時点では、まだ実際には、スコットランドを訪れる前のことだったそうです。スコットランドは、当時(そして今も)のヨーロッパ人にとっては妖精が生きている魔界のような別世界でした。そういう憧れが、想像の夢や幻想をかき立てるように音楽となって歌われる。これに続く「月光ソナタ」のあのアダージョがどこか憧憬の穏やかさとなって連なっていきます。

休憩をはさんでの後半のシューベルト。

シューベルトの晩年の三曲のソナタは、近年になって盛んに取り上げられるようになりました。何も村上春樹のせいでだけではなくてシューベルトのピアノ作品にようやく時代が目を開いたということでしょう。そういうシューベルトの魅力への開眼がどんどんとそれ以前のソナタ作品へと拡がっていきます。このD894「幻想」は、そういう魅力の開花のなかでもひときわ大きな大輪だと思います。

シューベルトの「夢・幻想」は、メンデルスゾーンやベートーヴェンよりもずっと彷徨と幽玄の世界。それが憧憬や希望の光から、追想であったり悔恨であったりといった陰のなかへと感情のうつろいの中で沈潜したり、突然、光り輝いたり吹き上げたりする。夢と幻想は、《祈り》にも通ずるのですね。中間のメヌエットは孤独なシャドーダンスのように切ない。やっぱり、このシューベルトがこの日の白眉だったと思います。

小菅 優 ソナタ・シリーズ Vol.2 「夢・幻想」

2023年11月14日(火)19:00

東京・初台 東京オペラシティ コンサートホール

(1階8列29番)

メンデルスゾーン:幻想曲 嬰ヘ短調 op.28 「スコットランド・ソナタ」

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 op.27-2「月光」

シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番 ト長調 D894 「幻想」

(アンコール)

J.S.バッハ(ヘス編):《主よ、人の望みの喜びよ》 BWV147

シューマン:「子供の情景」op.15より《詩人は語る》

「藩邸差配役日日控」(砂原 浩太朗 著)読了 [読書]

連作ものの形を取っていて1章ごとに話しは完結するのですが、全体としては一貫したストーリーがあるので、1章の区切りにほどよい余韻があって、また、次の章が読みたくなる…だから一気読み。楽しかった。

主人公の里村五郎兵衛は、神宮寺藩江戸藩邸差配役を務めている。「なんでも屋」と陰口を言われ、本人も自嘲気味にそれを承知している。藩邸内の雑事や揉め事の対応に振り回される毎日。

サラリーマン的には「総務課」「庶務課」といったところでしょうか。会社の組織規程なんかには、その管掌業務は「その他、他の部署の職掌に属さざること」なんて書いてあったりする。だから訳のわからない仕事を押しつけられやすい。いかにも雑務屋だけれど、組織上は筆頭部署だったりして偉かったりする。経営中枢に最も近く、直接、役員とか社長とかに対面することも多い。

そのちょっと滑稽で皮肉な立場をうまく使って、ユーモラスな場面や人物描写と、時代劇お定まりの派閥対立とか世継ぎをめぐるお家騒動というシリアスなストーリーを、軽重のリズムよく描いていく。読みやすくしかも《侍もの》としての格調もあって、その筆致は絶妙。

主人公の五郎兵衛の飄々としていて動じぬ風格もよいけれど、部下の頭の硬いベテランと軟弱な若侍のやり取りも軽妙で、家にしきりに出入りする亡妻の妹、その叔母を慕う性格の対照的な二人の娘という女性キャラクターもとても魅力的。

最後の最後にどんでん返しを用意しているところも、さすが数々の章を受賞した手練れの時代劇小説作家。でも、このどんでん返しはちょっとやり過ぎかも?

読者としては、シリーズものとして魅力的脇役陣が活躍する続編を期待したいところですが、このどんでん返しのせいでそれが難しくなったかな…?

藩邸差配役日日控

砂原 浩太朗 (著)

文藝春秋社

2023年4月30日初刊

2023年7月20日第三刷

主人公の里村五郎兵衛は、神宮寺藩江戸藩邸差配役を務めている。「なんでも屋」と陰口を言われ、本人も自嘲気味にそれを承知している。藩邸内の雑事や揉め事の対応に振り回される毎日。

サラリーマン的には「総務課」「庶務課」といったところでしょうか。会社の組織規程なんかには、その管掌業務は「その他、他の部署の職掌に属さざること」なんて書いてあったりする。だから訳のわからない仕事を押しつけられやすい。いかにも雑務屋だけれど、組織上は筆頭部署だったりして偉かったりする。経営中枢に最も近く、直接、役員とか社長とかに対面することも多い。

そのちょっと滑稽で皮肉な立場をうまく使って、ユーモラスな場面や人物描写と、時代劇お定まりの派閥対立とか世継ぎをめぐるお家騒動というシリアスなストーリーを、軽重のリズムよく描いていく。読みやすくしかも《侍もの》としての格調もあって、その筆致は絶妙。

主人公の五郎兵衛の飄々としていて動じぬ風格もよいけれど、部下の頭の硬いベテランと軟弱な若侍のやり取りも軽妙で、家にしきりに出入りする亡妻の妹、その叔母を慕う性格の対照的な二人の娘という女性キャラクターもとても魅力的。

最後の最後にどんでん返しを用意しているところも、さすが数々の章を受賞した手練れの時代劇小説作家。でも、このどんでん返しはちょっとやり過ぎかも?

読者としては、シリーズものとして魅力的脇役陣が活躍する続編を期待したいところですが、このどんでん返しのせいでそれが難しくなったかな…?

藩邸差配役日日控

砂原 浩太朗 (著)

文藝春秋社

2023年4月30日初刊

2023年7月20日第三刷

タグ:砂原 浩太朗

「重力のからくり」(山田 克哉 著)読了 [読書]

高校生の頃、こういう科学本が好きでよく読んでいました。

家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。

その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。

重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。

その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。

しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。

こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。

その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。

なぜ相容れないのか??

それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。

まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)

読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり

相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか

山田 克哉 (著)

ブルーバックス

講談社

2023年8月20日 初版

家にあったアイザック・アシモフの相対性理論の入門書とか、リチャード・ファインマンの回顧録『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とかがきっかけでした。あの頃は、やっぱりアインシュタインの相対性理論や量子力学の解説本が大流行で各出版社もシリーズものを競っていました。わかった気になって同級生と得意げに話しをしたところで、肝心の物理や数学の成績はさっぱりでした。

その当時から不思議でならなかったのが「重力」のこと。

重さ(重力質量)と慣性質量とは、別物だといいます。それがモノの質量として一致するということ。あのガリレオ・ガリレイがピサの斜塔から二つの球体を落下させた、アレです。それは等価原理と呼ばれますが、あくまで「原理」であってなぜ一致するのかは、結局は説明できないそうです。

その「原理」を原理であるということから生まれたのがアインシュタインの一般相対性理論なんだとか。ははあ?そうだったのかと今さらながら知りました。

しかしながらほぼ同時代に登場したのが量子論の世界です。

こちらは様々な面で、万有引力とは違うものでした。まず、ごくごく弱い力の万有引力と違って電磁力や素粒子相互の力は強い。万有引力は互いに引き合う力だけですが、電磁力や素粒子相互の力は、引力も排斥力もある対称性の世界です。こうした量子論の世界も、ニュートンの動力学に続けて丁寧に説明してくれます。

その行き着くところは、「相対論」と「量子論」を統一的に説明ができる理論があるのか?ということ。今のところはまったく解決の途が開けない。それでも科学者はそういう未知の世界に挑み続けているというわけです。

なぜ相容れないのか??

それは、「相対論」は連続の世界であり、極小のゼロを想定しているのに対して、「量子論」は不連続の世界であり、極小には値があってゼロではないからです。そのことを示したのがハイゼンベルクの「不確定性原理」。それは素粒子的微小の世界では、「位置」と「運動量」が互いに対になっていること。同様に「エネルギー」と「時間」も対になっている。一方を正確に測定しようとすればするほど、もう一方の値はあやふやで不正確になってしまう。それはミクロの世界では「粒子と波動との二重性」が存在するからです。そういう対のものの「あやふやさ」の幅の積は、極めてゼロに近いながら一定の値を持っているということになります。

まあ、個人的な勝手な例えですが、アナログとデジタルとの対立みたいなものです。オーディオマニアの間には、アナログ派とデジタル派が二分していて双方の主張はなかなか相容れません。…そういうことかな?(笑)

読んでみて、また相対性理論とか量子力学のことを知り直してみたいと思いました。著者は、このブルーバックスにいくつもの著書があります。『読者に必ず理解してもらう』という意欲にあふれた熱い筆致で人気の著者のひとりなのだとか。他の著書も読んでみたくなりました。

重力のからくり

相対論と量子論はなぜ「相容れない」のか

山田 克哉 (著)

ブルーバックス

講談社

2023年8月20日 初版