旧醸造試験所 [旅日記]

旧醸造試験所を見学してきました。

ここは通称「赤煉瓦酒造工場」。レトロな赤煉瓦の建物ですが、建築界の三大巨匠の一人である妻木頼黄が手がけた遺構のひとつとして重要文化財に指定されています。妻木といえば、横浜の赤れんが倉庫や元横浜正金銀行本店などが有名です。もうお気づきでしょう。銀行や、港湾、税関、そして、酒造と、いずれも財務官僚の管轄。妻木は旧・大蔵省営繕の総元締めだったというわけです。

妻木は、工部大学校(後の東大建築学科)でジョサイア・コンドルに学んだのは、東京駅の辰野金吾や迎賓館赤坂離宮の片山東熊らと同じですが、アメリカのコーネル大学に留学、その後、ドイツにも留学するなど、他の二人と違って西洋建築の堂々とどっしりとした合理的機能美に徹していて赤煉瓦がそのシンボルのようなものだという気がします。

こちらは、日清戦争後の殖産興業の一環として酒造業の発展のための研究所として設立されました。あの時代、官営八幡製鉄所や長崎造船所のような軍事力一辺倒では決してなかったのです。

今は研究所そのものは広島に移転してしまいましたが、かつては山廃酛を開発したり、速醸酛を発明したりと、いささか神がかっていた日本酒醸造技術の近代化の中心となりました。また、全国新酒鑑評会の会場ともなりました。

建築もよし、日本酒もよしで、二度おいしい酒造試験所見学でした。

ここは通称「赤煉瓦酒造工場」。レトロな赤煉瓦の建物ですが、建築界の三大巨匠の一人である妻木頼黄が手がけた遺構のひとつとして重要文化財に指定されています。妻木といえば、横浜の赤れんが倉庫や元横浜正金銀行本店などが有名です。もうお気づきでしょう。銀行や、港湾、税関、そして、酒造と、いずれも財務官僚の管轄。妻木は旧・大蔵省営繕の総元締めだったというわけです。

妻木は、工部大学校(後の東大建築学科)でジョサイア・コンドルに学んだのは、東京駅の辰野金吾や迎賓館赤坂離宮の片山東熊らと同じですが、アメリカのコーネル大学に留学、その後、ドイツにも留学するなど、他の二人と違って西洋建築の堂々とどっしりとした合理的機能美に徹していて赤煉瓦がそのシンボルのようなものだという気がします。

こちらは、日清戦争後の殖産興業の一環として酒造業の発展のための研究所として設立されました。あの時代、官営八幡製鉄所や長崎造船所のような軍事力一辺倒では決してなかったのです。

今は研究所そのものは広島に移転してしまいましたが、かつては山廃酛を開発したり、速醸酛を発明したりと、いささか神がかっていた日本酒醸造技術の近代化の中心となりました。また、全国新酒鑑評会の会場ともなりました。

建築もよし、日本酒もよしで、二度おいしい酒造試験所見学でした。

タグ:東京の洋館

前田侯爵邸 [旅日記]

東京・駒場の前田侯爵邸を見学しました。

この洋館は、旧加賀藩前田家16代当主・前田利為侯爵一家の住居として使われていました。

加賀藩の江戸上屋敷は、今の東京大学本郷にありましたが明治維新後にほとんどが政府に収公され官有地となりました。ところが収公後も前田家はそのまま東大の校地に隣接する本郷弥生町(向ヶ丘 )に広大な敷地と邸宅を構えていたのです。

駒場に移転したのは、関東大震災の復興整理でした。東大は、そのまま本郷地区の整備拡張の途を選び、前田家の敷地と駒場にあった農学部農地と交換することになります。それがこの駒場の前田邸であり、一方が本郷弥生地区の現・農学部ということになります。

なお、今の東大駒場は旧制一高にあたりますが、これも1935年に農学部の残りの土地との交換の形で駒場に移転したもの。

旧前田家本邸は、昭和4年に竣工。高祖前田利家以来の武人としての家格にならい利為は軍人としてのキャリアを踏むことになりますが、同時に駐英武官なども歴任した開明派で外国賓客をこの本邸や和館で大いにもてなしました。陸士同期には東条英機がいますが、利為は東条のことを「頭が悪く、先の見えない男」と批評し、東条が首相になってからは「宰相の器ではない。あれでは国を滅ぼす」と危ぶんでいたといいます。対して東條のほうは利為を「世間知らずのお殿様」と揶揄していたのだとか。

そういう利為の人柄を反映するように、邸宅内の造りは英国の貴族の館風で意外に質実で飾り気はあまりないのですが、実に大きく堂々としていて圧倒されます。さすが大大名の家柄。明治期に財を成した御用商人や実業家たちの邸とは違うと実感しました。

この洋館は、旧加賀藩前田家16代当主・前田利為侯爵一家の住居として使われていました。

加賀藩の江戸上屋敷は、今の東京大学本郷にありましたが明治維新後にほとんどが政府に収公され官有地となりました。ところが収公後も前田家はそのまま東大の校地に隣接する本郷弥生町(向ヶ丘 )に広大な敷地と邸宅を構えていたのです。

駒場に移転したのは、関東大震災の復興整理でした。東大は、そのまま本郷地区の整備拡張の途を選び、前田家の敷地と駒場にあった農学部農地と交換することになります。それがこの駒場の前田邸であり、一方が本郷弥生地区の現・農学部ということになります。

なお、今の東大駒場は旧制一高にあたりますが、これも1935年に農学部の残りの土地との交換の形で駒場に移転したもの。

旧前田家本邸は、昭和4年に竣工。高祖前田利家以来の武人としての家格にならい利為は軍人としてのキャリアを踏むことになりますが、同時に駐英武官なども歴任した開明派で外国賓客をこの本邸や和館で大いにもてなしました。陸士同期には東条英機がいますが、利為は東条のことを「頭が悪く、先の見えない男」と批評し、東条が首相になってからは「宰相の器ではない。あれでは国を滅ぼす」と危ぶんでいたといいます。対して東條のほうは利為を「世間知らずのお殿様」と揶揄していたのだとか。

そういう利為の人柄を反映するように、邸宅内の造りは英国の貴族の館風で意外に質実で飾り気はあまりないのですが、実に大きく堂々としていて圧倒されます。さすが大大名の家柄。明治期に財を成した御用商人や実業家たちの邸とは違うと実感しました。

タグ:東京の洋館

蓄音機で聴くウラディミール・ホロヴィッツ [オーディオ]

東京芸大の膨大なSPコレクションを聴く会。今回はホロヴィッツ。

会場の第6ホールは、2017年に大改装されたもので、中に入るのは初めて。天井から下がるように突き出た大量の木の束がに目を引きます。下地となる束材を内装側に配置するという逆転の発想なんだそうです。照明はその束材の先端のLED。

とにかく独創的な音響デザイン。内装は一面がシナ合板で仕上げられていて、アコースティックは暖かみのあるものですが、音楽ホールとしてはかなりデッド。練習場とか卒業試験に使われるからなのでしょう。

蓄音機は、クランクで巻き上げる手回しモーターの米国VICTOR社のビクトローラ・クレデンザ (Victrola Credenza)。鉄針を使用し、電気増幅を使わないオール機械式にもかかわらず、そのサウンドの存在感は堂々たるもので100席ほどの会場を十分に音を満たします。

10インチの円盤に記録されるのは最大限で5分程度。だいたいが1面から3面で1曲あるいは1楽章が納められています。SPならではのスクラッチノイズですが、音楽そのものは不思議とノイズに埋もれない。帯域はせいぜい下は200Hzぐらいで上は1KHzぐらいまで。それでも不満なのは低域ぐらいで、ホロヴィッツの雄弁な中域も、輝くようなダイヤモンドのような高域も、目覚ましい速さのトリルの連打も、実に生々しい。電気増幅のオーディオとは違う実在感があります。再現装置というより楽器そのもの。英国HMVと米国Victorのディスクがかかりましたが、わずかに米国製のほうが帯域も広めで音に艶があると感じます。

コンサートやCDなどでしばしば“ホロヴィッツの愛した”NYスタインウェイのヴィンテージピアノを弾いている江口玲さんと、そのピアノを所有しているタカギクラヴィアの高木裕さんを解説とゲストに迎えての会なので、話題はどうしてもホロヴィッツのピアノのことになります。これがとても面白かった。

ホロヴィッツのピアノは特別。

まず鍵盤のストロークが違う。鍵盤を押すと前端がおよそ10mm下がる。通常はその半分の5mmぐらいでダンパーが上下するが、ホロヴィッツのピアノは2mmでダンパーが上がる。しかも重さが通常は50g前後なのに44-43gぐらいに調整されている。並のピアニストではとうていコントロールできない。例えてみれば、モダンピアノは誰でも運転が容易なオートマ車で、ホロヴィッツのピアノは、ホロヴィッツしか運転できないほどチューニングされたマニュアル車だということ。

音量や音色も今の楽器とまるで違うという。

そもそも音が均質でない。真ん中の帯域はメローで人間の声のようでよく歌う。高域は華やかで輝くようで、低域は沈むように深い。モダンピアノのように音が平均的では音楽が作れないといいます。戦前までは、ピアノは弦楽器のように職人がすべての工程に携わって手作りで制作していた。調律に際しても、例えばハンマーの位置は見た目ではガタガタで凸凹。ところがこれで弦と鍵盤のストロークがぴったり合っている。目でそろえてはダメなのだそうです。

横板などのケースは楓材が使われているそうです。ハンブルクスタインウェイはブナや合板製。NYでは薄塗りのラッカーだったのに、ドイツではウレタン塗装。これではピアノは鳴らない。演奏家は、まず、作曲家の時代の楽器を求める。ホロヴィッツは、NYスタインウェイのなかからそういう楽器を選びに選んでいたそうです。

調律家もそういう演奏家の好みに合うピアノを見つける。スタインウェイのフランツ・モアはそういう天才だったそうです。ホロヴィッツはルービンシュタインのピアノを絶対に弾かないし、ルービンシュタインもホロヴィッツのピアノを弾かない。ところが調律はふたりともフランツ・モアが担当していたのだとか。メーカーもこうした巨匠・名手に貸与したり寄贈して、その意見を仔細に聞いて開発改良に力を注いだということだそうです。

ヴィンテージのNYスタインウェイを愛したピアニストにグレン・グールドがいます。

彼がまず気に入ったのはCD174。1回目のゴルトベルク変奏曲はこれで録音しています。ところがその楽器は輸送中に破損してしまう。ようやく見つけたのがCD318。ところが、この楽器も移送中に落下させて破損してしまう。スタインウェイのNY工場で修理するが肝心の音はもとに戻らない。それもこれもグールドの気まぐれのせいで、関係者も嫌気がさしていたのです。そういうスタインウェイの不実に怒ったグールドは、嫌がらせのように他社の楽器に浮気する。2回目のゴルトベルクの録音は、このどさくさでヤマハになったというわけですが、グールドが早逝しなければスタインウェイとは早晩和解したのではないかというのが高木さんのお話でした。

最後に、江口さんがわざわざこの会のために会場に運び込まれていた「ホロヴィッツが愛したピアノ」CD75(1912年製 タカギクラヴィア所蔵)を実際に弾いてくれました。ショパンのノクターンのあまりの美しい表情豊かな音色に思わず息を呑む思いがしました。

蓄音機で聴くウラディミール・ホロヴィッツ

~「石井コレクション」紹介~

東京・台東区 東京藝術大学音楽学部第6ホール

2023年10月25日(日)14:00

解説:江口玲(ピアニスト・東京藝術大学教授)

ゲスト:高木裕(ピアノプロデューサー・ピアノ技術者)

1. ショパン:[Impomptu no.1 in A flat major op.29]

HMV(英)DB21425 1951年

2. ショパン:[Nocturne in F sharp major op.15, no.2]

HMV(英)DB6627 1947年

3. ドホナーニ:[Capriccio in F minor op.28, no.6]

HMV(英)DA1140 1928年

4. ベートーヴェン:[32 Variations in C minor op.191]*

Victor(米)1689-90 1934年

5. リスト(ブゾーニ編):[Paganini etude in F flat major]

Victor(米)1468 1930年

6. リスト:[Hungarian Rhapsody no.6]

Victor(米)11-9844,45 1947年

7. ツェルニー:[Variations on the aria "La ricordanza"op.33]

8. スカルラッティ:[Capriccio]

9. ホロヴィッツ:[Canza excentrica]

10.ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」より第3楽章

アルバート・コーツ指揮 ロンドン交響楽団

Victor(米)17200-02 1930年

*表記はすべてレーベルに従ったもの。

ベートーヴェンの「32の変奏曲」は死後に整理されたもので作品番号は無く、現代ではWoO.80という整理番号が振られています。

会場の第6ホールは、2017年に大改装されたもので、中に入るのは初めて。天井から下がるように突き出た大量の木の束がに目を引きます。下地となる束材を内装側に配置するという逆転の発想なんだそうです。照明はその束材の先端のLED。

とにかく独創的な音響デザイン。内装は一面がシナ合板で仕上げられていて、アコースティックは暖かみのあるものですが、音楽ホールとしてはかなりデッド。練習場とか卒業試験に使われるからなのでしょう。

蓄音機は、クランクで巻き上げる手回しモーターの米国VICTOR社のビクトローラ・クレデンザ (Victrola Credenza)。鉄針を使用し、電気増幅を使わないオール機械式にもかかわらず、そのサウンドの存在感は堂々たるもので100席ほどの会場を十分に音を満たします。

10インチの円盤に記録されるのは最大限で5分程度。だいたいが1面から3面で1曲あるいは1楽章が納められています。SPならではのスクラッチノイズですが、音楽そのものは不思議とノイズに埋もれない。帯域はせいぜい下は200Hzぐらいで上は1KHzぐらいまで。それでも不満なのは低域ぐらいで、ホロヴィッツの雄弁な中域も、輝くようなダイヤモンドのような高域も、目覚ましい速さのトリルの連打も、実に生々しい。電気増幅のオーディオとは違う実在感があります。再現装置というより楽器そのもの。英国HMVと米国Victorのディスクがかかりましたが、わずかに米国製のほうが帯域も広めで音に艶があると感じます。

コンサートやCDなどでしばしば“ホロヴィッツの愛した”NYスタインウェイのヴィンテージピアノを弾いている江口玲さんと、そのピアノを所有しているタカギクラヴィアの高木裕さんを解説とゲストに迎えての会なので、話題はどうしてもホロヴィッツのピアノのことになります。これがとても面白かった。

ホロヴィッツのピアノは特別。

まず鍵盤のストロークが違う。鍵盤を押すと前端がおよそ10mm下がる。通常はその半分の5mmぐらいでダンパーが上下するが、ホロヴィッツのピアノは2mmでダンパーが上がる。しかも重さが通常は50g前後なのに44-43gぐらいに調整されている。並のピアニストではとうていコントロールできない。例えてみれば、モダンピアノは誰でも運転が容易なオートマ車で、ホロヴィッツのピアノは、ホロヴィッツしか運転できないほどチューニングされたマニュアル車だということ。

音量や音色も今の楽器とまるで違うという。

そもそも音が均質でない。真ん中の帯域はメローで人間の声のようでよく歌う。高域は華やかで輝くようで、低域は沈むように深い。モダンピアノのように音が平均的では音楽が作れないといいます。戦前までは、ピアノは弦楽器のように職人がすべての工程に携わって手作りで制作していた。調律に際しても、例えばハンマーの位置は見た目ではガタガタで凸凹。ところがこれで弦と鍵盤のストロークがぴったり合っている。目でそろえてはダメなのだそうです。

横板などのケースは楓材が使われているそうです。ハンブルクスタインウェイはブナや合板製。NYでは薄塗りのラッカーだったのに、ドイツではウレタン塗装。これではピアノは鳴らない。演奏家は、まず、作曲家の時代の楽器を求める。ホロヴィッツは、NYスタインウェイのなかからそういう楽器を選びに選んでいたそうです。

調律家もそういう演奏家の好みに合うピアノを見つける。スタインウェイのフランツ・モアはそういう天才だったそうです。ホロヴィッツはルービンシュタインのピアノを絶対に弾かないし、ルービンシュタインもホロヴィッツのピアノを弾かない。ところが調律はふたりともフランツ・モアが担当していたのだとか。メーカーもこうした巨匠・名手に貸与したり寄贈して、その意見を仔細に聞いて開発改良に力を注いだということだそうです。

ヴィンテージのNYスタインウェイを愛したピアニストにグレン・グールドがいます。

彼がまず気に入ったのはCD174。1回目のゴルトベルク変奏曲はこれで録音しています。ところがその楽器は輸送中に破損してしまう。ようやく見つけたのがCD318。ところが、この楽器も移送中に落下させて破損してしまう。スタインウェイのNY工場で修理するが肝心の音はもとに戻らない。それもこれもグールドの気まぐれのせいで、関係者も嫌気がさしていたのです。そういうスタインウェイの不実に怒ったグールドは、嫌がらせのように他社の楽器に浮気する。2回目のゴルトベルクの録音は、このどさくさでヤマハになったというわけですが、グールドが早逝しなければスタインウェイとは早晩和解したのではないかというのが高木さんのお話でした。

最後に、江口さんがわざわざこの会のために会場に運び込まれていた「ホロヴィッツが愛したピアノ」CD75(1912年製 タカギクラヴィア所蔵)を実際に弾いてくれました。ショパンのノクターンのあまりの美しい表情豊かな音色に思わず息を呑む思いがしました。

蓄音機で聴くウラディミール・ホロヴィッツ

~「石井コレクション」紹介~

東京・台東区 東京藝術大学音楽学部第6ホール

2023年10月25日(日)14:00

解説:江口玲(ピアニスト・東京藝術大学教授)

ゲスト:高木裕(ピアノプロデューサー・ピアノ技術者)

1. ショパン:[Impomptu no.1 in A flat major op.29]

HMV(英)DB21425 1951年

2. ショパン:[Nocturne in F sharp major op.15, no.2]

HMV(英)DB6627 1947年

3. ドホナーニ:[Capriccio in F minor op.28, no.6]

HMV(英)DA1140 1928年

4. ベートーヴェン:[32 Variations in C minor op.191]*

Victor(米)1689-90 1934年

5. リスト(ブゾーニ編):[Paganini etude in F flat major]

Victor(米)1468 1930年

6. リスト:[Hungarian Rhapsody no.6]

Victor(米)11-9844,45 1947年

7. ツェルニー:[Variations on the aria "La ricordanza"op.33]

8. スカルラッティ:[Capriccio]

9. ホロヴィッツ:[Canza excentrica]

10.ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」より第3楽章

アルバート・コーツ指揮 ロンドン交響楽団

Victor(米)17200-02 1930年

*表記はすべてレーベルに従ったもの。

ベートーヴェンの「32の変奏曲」は死後に整理されたもので作品番号は無く、現代ではWoO.80という整理番号が振られています。

クァルテット・ベルリン=トウキョウ [コンサート]

サルビアホールでのクァルテット体験。クァルテット・ベルリン=トウキョウは、初めて聴きました。

とても正統的な演奏スタイルと音色。柔らかで厚みがあり、音色がそろっている。互い互いのパートがよく融和し、コントラストもしっとりと浮かび上がる。とてもシンフォニック。

最初のハイドンは、そういう真っ当さにちょっと退屈した。すでに古楽奏法的なアプローチの方にこちらの耳が染まってしまっているのか、あるいは少し時代がさかのぼっての線描的な清潔な古典美のよき記憶があるせいなのかな。どうしても、ハイドンの四重奏には、法隆寺の壁画のような古典的な簡素な階調の美を思い浮かべてしまう。このクァルテットは、音が厚く大きい。「大きい」というのは、音量のこともあるが、音や響きの感触の大きさのことがある。こういう言い方はしたくないが、音のテクスチャに繊細さが欠ける。そうなるとハイドンはとてもつまらなくなる。

二曲目のエルヴィン・シュルホフは、ユダヤ系のチェコ人。1942年の強制収容所で命を落とした。先日聴いたばかりのトネッティ/ACOのパヴェル・ハースと重なる。

これは面白かった。こういうレパートリーはやはり若いクァルテットのもの。素晴らしい技巧とアンサンブルの妙味を聴かせてくれた。どうしても聴いたばかりのハースと較べてしまうが、あちらは弦楽オーケストラ編曲版だったせいか四重奏よりもずっと複雑な響きでアンサンブルの力が際立っていたけど、シュルホフは、大胆な個人技が冴える。5曲がそれぞれに違うスタイルで躍動するところには、共通したコスモポリタニズムを感じさせる。二十世紀前半に芽吹いた、そういう多様性や共存への理想は、戦争でことごとく根絶やしにされたということでしょうか。考え深いものがあります。

休憩をはさんでのベートーヴェン。

これは素晴らしかった。このクァルテットの持つシンフォニックな厚みと、ソリスティックな美意識が自由で瑞々しい。それでいて古典的な構造美と心理的なドラマが鮮やか。

この第12番は、四重奏曲としては中期の作品に位置づけられるが、この時すでに第9交響曲も荘厳ミサ曲も書き上げていた。第2楽章の長大な変奏曲は、明らかに後期の弦楽四重奏曲の創造力そのもの。楽章構成が古典的な4楽章形式だというだけであって、この曲に続いて怒濤のようにあの深遠な四重奏曲の傑作が生まれていくのです。

そういう、中期後期のくくり方の狭間に落ちたせいか、なぜか演奏される機会が少ない曲。それで聴く方にとっても手強い曲になってしまうのですが、クァルテット・ベルリン=トウキョウの演奏はとても充実したもので、しかも、とても雄弁でわかりやすかったのです。二つの国際都市の名を冠した若手による中欧音楽正統の演奏スタイルのベートーヴェンということで、とても新鮮に感じました。

サルビアホール クァルテット・シリーズ 166

クァルテット・ベルリン=トウキョウ

2023年10月20日(金)19:00

(C列3番)

ハイドン:弦楽四重奏曲第53番ニ長調作品64-5「ひばり」

シュルホフ:弦楽四重奏のための5つの小品

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調作品127

(アンコール)

エルガー:愛の挨拶

とても正統的な演奏スタイルと音色。柔らかで厚みがあり、音色がそろっている。互い互いのパートがよく融和し、コントラストもしっとりと浮かび上がる。とてもシンフォニック。

最初のハイドンは、そういう真っ当さにちょっと退屈した。すでに古楽奏法的なアプローチの方にこちらの耳が染まってしまっているのか、あるいは少し時代がさかのぼっての線描的な清潔な古典美のよき記憶があるせいなのかな。どうしても、ハイドンの四重奏には、法隆寺の壁画のような古典的な簡素な階調の美を思い浮かべてしまう。このクァルテットは、音が厚く大きい。「大きい」というのは、音量のこともあるが、音や響きの感触の大きさのことがある。こういう言い方はしたくないが、音のテクスチャに繊細さが欠ける。そうなるとハイドンはとてもつまらなくなる。

二曲目のエルヴィン・シュルホフは、ユダヤ系のチェコ人。1942年の強制収容所で命を落とした。先日聴いたばかりのトネッティ/ACOのパヴェル・ハースと重なる。

これは面白かった。こういうレパートリーはやはり若いクァルテットのもの。素晴らしい技巧とアンサンブルの妙味を聴かせてくれた。どうしても聴いたばかりのハースと較べてしまうが、あちらは弦楽オーケストラ編曲版だったせいか四重奏よりもずっと複雑な響きでアンサンブルの力が際立っていたけど、シュルホフは、大胆な個人技が冴える。5曲がそれぞれに違うスタイルで躍動するところには、共通したコスモポリタニズムを感じさせる。二十世紀前半に芽吹いた、そういう多様性や共存への理想は、戦争でことごとく根絶やしにされたということでしょうか。考え深いものがあります。

休憩をはさんでのベートーヴェン。

これは素晴らしかった。このクァルテットの持つシンフォニックな厚みと、ソリスティックな美意識が自由で瑞々しい。それでいて古典的な構造美と心理的なドラマが鮮やか。

この第12番は、四重奏曲としては中期の作品に位置づけられるが、この時すでに第9交響曲も荘厳ミサ曲も書き上げていた。第2楽章の長大な変奏曲は、明らかに後期の弦楽四重奏曲の創造力そのもの。楽章構成が古典的な4楽章形式だというだけであって、この曲に続いて怒濤のようにあの深遠な四重奏曲の傑作が生まれていくのです。

そういう、中期後期のくくり方の狭間に落ちたせいか、なぜか演奏される機会が少ない曲。それで聴く方にとっても手強い曲になってしまうのですが、クァルテット・ベルリン=トウキョウの演奏はとても充実したもので、しかも、とても雄弁でわかりやすかったのです。二つの国際都市の名を冠した若手による中欧音楽正統の演奏スタイルのベートーヴェンということで、とても新鮮に感じました。

サルビアホール クァルテット・シリーズ 166

クァルテット・ベルリン=トウキョウ

2023年10月20日(金)19:00

(C列3番)

ハイドン:弦楽四重奏曲第53番ニ長調作品64-5「ひばり」

シュルホフ:弦楽四重奏のための5つの小品

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調作品127

(アンコール)

エルガー:愛の挨拶

タグ:サルビアホール

しなやかな歌と若獅子の咆吼 (フィリップ・リノフ ピアノリサイタル) [コンサート]

フィリップ・リノフは、今年の高松国際ピアノコンクール優勝者。

日本の国際ピアノコンクールとしては、浜松、仙台に次いで3番目。今年で5回目。コロナ感染で1年延期となり、前回は5年前のことになります。ちなみに前回の覇者は、古海行子。

ひげ面でにこりともしない愛想無しで大人びて見えるが、1999年生まれ。現在はロシアのチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院の修士課程在学中とのことだが、すでに数々のコンクールを総なめにしています。

そういう注目の若手ピアニストを聴くのは久しぶり。とにかくその若さに酔いました。

1曲目のバッハ。

最初のアリオーソで、そのリリカルな美音に魅せられました。ところが、強奏が始まるとあまりの激音に思わずのけぞってしまいました。低音はまるで激突するような打撃で音が濁る。不幸への予感や嘆きとはいってもこんなに激することはないのに。途中からは先を急ぐ苛立ちのようなものがあって郵便ラッパに喚起された疾駆のフーガもひどく味気なくなりました。

これにはちょっとハプニングがあったのですが…。そのことは後述します。

気を取り直しての2曲目のシューマン。

バッハで感じた粗暴さが一転して鳴りを潜めて、こちらはリリシズムが引き立つ演奏。若きシューマンの気負いが、明暗のコントラストとなり、輻輳するリズムやアクセントの粗い手触りを期待していたのに、そういうものはすっかり背景へと遠く追いやられて、旋律線だけがとびきりのテヌートで滑らかに際立たされて流れていく。まるで、ずっと「トロイメライ」でも聴かされているような気分。

なんだかとても振り回されたような気分で前半が終わってしまいました。

それもこれも、《ハプニング》のせいだったのかもしれません。

最初のバッハが始まってまもなくのこと。とても耳障りな電子音が鳴り出したのです。微少な高域のノイズ。最初はホールの高域反射音かと思ったのですが、長く尾を引くその不快な電子音は3分ほど鳴り止まずずっと続きました。聴き慣れない妙な音でしたが、おそらく補聴器のアラーム音だと思います。

誰かがおそらくクレームしたのでしょう。休憩後の開演直前に係員がいかにもにわか作りのプラカードで電子機器の電源を落とすようにと注意して会場を回っていました。誰より集中をそがれたのは、弾いているご本人だったに違いありません。もしかしたらクレームしたのは本人だったかもしれません。

後半の最初のタネーエフがよかった。

バッハの郵便ラッパのフーガもよかったが、このタネーエフの前奏曲とフーガは近現代的な情感と複雑化した技法が心地よい。陰影豊かでありながら抑制された叙情から、駆け出すように疾走が始まる。このひとはフーガが合うみたい。

…と思う間もなくプロコフィエフ。

技巧的に超のつく難曲だということは聴いただけでわかります。それをとんでもない強さでバリバリとうなりを上げるように弾いていく。ものすごいパワーのエンジン。まさに若獅子の咆吼。

さらに続いてのバーバーでは、さらにキレを増す。

とどまるところを知らない超絶技巧の披瀝と、製鉄機械のような大がかりな構造と機構がむき出しのようなソナタは、まさに20世紀はアメリカの時代だといわんばかりの演奏です。すごい技巧の迫力。前半で気になった低域の強音ももはや床を踏み抜き、天井の覆いを吹き飛ばすように抜けがよい。そして最後は、またしてもフーガ。客席を力でねじ伏せるような演奏ですが、これもまた若いエネルギーだと納得です。

愛想無しの面持ちなのでどうかと思ったアンコールですが、鳴り止まぬ拍手に応えて2曲も披露してくれました。これがまた、とびきりの美しいレガート。そこから浮き彫りにされる歌のしなやかさに舌を巻く思いがします。まさに《言葉のない歌曲》そのもの。シューマンをああいう風に弾いたわけが分かった気がします。これも《弾ける》ということの技術の披瀝なのだと思います。若いなぁ。

パワフルな超絶技巧としなやかな叙情との二刀流。注目のピアニストの登場であることは間違いありません。

第5回高松国際ピアノコンクール優勝者

フィリップ・リノフ ピアノ・リサイタル

2023年10月17日(火)19:00

東京・富ヶ谷 ハクジュホール

(D列12番)

J.S.バッハ:カプリッチョ 変ロ長調 BWV 992 「最愛の兄の旅立ちにあたって」

R.シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集 op.6

S.タネーエフ:前奏曲とフーガ 嬰ト短調 op.29

S.プロコフィエフ:4つの練習曲 op.2

S.バーバー:ピアノ・ソナタ 変ホ短調 op.26

(アンコール)

F.モンポウ:若い女の子たちの踊り

F.ショパン/F.リスト:6つのポーランドの歌 S480/R145 より

第5曲 私のいとしい人

日本の国際ピアノコンクールとしては、浜松、仙台に次いで3番目。今年で5回目。コロナ感染で1年延期となり、前回は5年前のことになります。ちなみに前回の覇者は、古海行子。

ひげ面でにこりともしない愛想無しで大人びて見えるが、1999年生まれ。現在はロシアのチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院の修士課程在学中とのことだが、すでに数々のコンクールを総なめにしています。

そういう注目の若手ピアニストを聴くのは久しぶり。とにかくその若さに酔いました。

1曲目のバッハ。

最初のアリオーソで、そのリリカルな美音に魅せられました。ところが、強奏が始まるとあまりの激音に思わずのけぞってしまいました。低音はまるで激突するような打撃で音が濁る。不幸への予感や嘆きとはいってもこんなに激することはないのに。途中からは先を急ぐ苛立ちのようなものがあって郵便ラッパに喚起された疾駆のフーガもひどく味気なくなりました。

これにはちょっとハプニングがあったのですが…。そのことは後述します。

気を取り直しての2曲目のシューマン。

バッハで感じた粗暴さが一転して鳴りを潜めて、こちらはリリシズムが引き立つ演奏。若きシューマンの気負いが、明暗のコントラストとなり、輻輳するリズムやアクセントの粗い手触りを期待していたのに、そういうものはすっかり背景へと遠く追いやられて、旋律線だけがとびきりのテヌートで滑らかに際立たされて流れていく。まるで、ずっと「トロイメライ」でも聴かされているような気分。

なんだかとても振り回されたような気分で前半が終わってしまいました。

それもこれも、《ハプニング》のせいだったのかもしれません。

最初のバッハが始まってまもなくのこと。とても耳障りな電子音が鳴り出したのです。微少な高域のノイズ。最初はホールの高域反射音かと思ったのですが、長く尾を引くその不快な電子音は3分ほど鳴り止まずずっと続きました。聴き慣れない妙な音でしたが、おそらく補聴器のアラーム音だと思います。

誰かがおそらくクレームしたのでしょう。休憩後の開演直前に係員がいかにもにわか作りのプラカードで電子機器の電源を落とすようにと注意して会場を回っていました。誰より集中をそがれたのは、弾いているご本人だったに違いありません。もしかしたらクレームしたのは本人だったかもしれません。

後半の最初のタネーエフがよかった。

バッハの郵便ラッパのフーガもよかったが、このタネーエフの前奏曲とフーガは近現代的な情感と複雑化した技法が心地よい。陰影豊かでありながら抑制された叙情から、駆け出すように疾走が始まる。このひとはフーガが合うみたい。

…と思う間もなくプロコフィエフ。

技巧的に超のつく難曲だということは聴いただけでわかります。それをとんでもない強さでバリバリとうなりを上げるように弾いていく。ものすごいパワーのエンジン。まさに若獅子の咆吼。

さらに続いてのバーバーでは、さらにキレを増す。

とどまるところを知らない超絶技巧の披瀝と、製鉄機械のような大がかりな構造と機構がむき出しのようなソナタは、まさに20世紀はアメリカの時代だといわんばかりの演奏です。すごい技巧の迫力。前半で気になった低域の強音ももはや床を踏み抜き、天井の覆いを吹き飛ばすように抜けがよい。そして最後は、またしてもフーガ。客席を力でねじ伏せるような演奏ですが、これもまた若いエネルギーだと納得です。

愛想無しの面持ちなのでどうかと思ったアンコールですが、鳴り止まぬ拍手に応えて2曲も披露してくれました。これがまた、とびきりの美しいレガート。そこから浮き彫りにされる歌のしなやかさに舌を巻く思いがします。まさに《言葉のない歌曲》そのもの。シューマンをああいう風に弾いたわけが分かった気がします。これも《弾ける》ということの技術の披瀝なのだと思います。若いなぁ。

パワフルな超絶技巧としなやかな叙情との二刀流。注目のピアニストの登場であることは間違いありません。

第5回高松国際ピアノコンクール優勝者

フィリップ・リノフ ピアノ・リサイタル

2023年10月17日(火)19:00

東京・富ヶ谷 ハクジュホール

(D列12番)

J.S.バッハ:カプリッチョ 変ロ長調 BWV 992 「最愛の兄の旅立ちにあたって」

R.シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集 op.6

S.タネーエフ:前奏曲とフーガ 嬰ト短調 op.29

S.プロコフィエフ:4つの練習曲 op.2

S.バーバー:ピアノ・ソナタ 変ホ短調 op.26

(アンコール)

F.モンポウ:若い女の子たちの踊り

F.ショパン/F.リスト:6つのポーランドの歌 S480/R145 より

第5曲 私のいとしい人

能狂言の子役 [芸能]

能狂言の子役ってすごい!

今日もまた、能楽鑑賞。演目は、狂言「居杭」と能「高野物狂」。

いずれも子方(こかた)が活躍する。子方は、つまり、子役。

茂山忠三郎親子が演ずる狂言「居杭」は、いつも頭を叩かれる子どもが、いやだいやだと清水(きよみず)でお祈りすると神様から被ると見えなくなる頭巾をもらっちゃう。透明人間になってイタズラしまくりという楽しいお話し。9歳の良倫くんがめちゃ可愛い。遠目に見ると我が孫にそっくり。かぶる頭巾がとってもお洒落で可愛いくて思わず笑っちゃう。

能「高野物狂」は、家出してしまった若君を追って高野山に来た守り役の家臣がもの狂いするというお話し。幼い若君を、坂井真悠子さんが演じる。台詞は少ないけど脇座前でずっと微動せずにもの狂いの舞を見つめる。その姿がとにかく健気というのか…その凜々しいたたずまいがかっこいい。

良倫くんより年上かなぁ、女の子だからちょっと大人びているけど、子どもにこうやって長い時間じっと背筋を伸ばして座っていさせるのは大変なディシプリン。

そもそも、こんな小さな若君が、茨城県からひとりで高野山まで行ってしまうというのが非現実的だなぁ…。それでも、それを命をかけて守ろうという忠臣のもの狂いに感動してしまいました。

今日もまた、能楽鑑賞。演目は、狂言「居杭」と能「高野物狂」。

いずれも子方(こかた)が活躍する。子方は、つまり、子役。

茂山忠三郎親子が演ずる狂言「居杭」は、いつも頭を叩かれる子どもが、いやだいやだと清水(きよみず)でお祈りすると神様から被ると見えなくなる頭巾をもらっちゃう。透明人間になってイタズラしまくりという楽しいお話し。9歳の良倫くんがめちゃ可愛い。遠目に見ると我が孫にそっくり。かぶる頭巾がとってもお洒落で可愛いくて思わず笑っちゃう。

能「高野物狂」は、家出してしまった若君を追って高野山に来た守り役の家臣がもの狂いするというお話し。幼い若君を、坂井真悠子さんが演じる。台詞は少ないけど脇座前でずっと微動せずにもの狂いの舞を見つめる。その姿がとにかく健気というのか…その凜々しいたたずまいがかっこいい。

良倫くんより年上かなぁ、女の子だからちょっと大人びているけど、子どもにこうやって長い時間じっと背筋を伸ばして座っていさせるのは大変なディシプリン。

そもそも、こんな小さな若君が、茨城県からひとりで高野山まで行ってしまうというのが非現実的だなぁ…。それでも、それを命をかけて守ろうという忠臣のもの狂いに感動してしまいました。

タグ:国立能楽堂

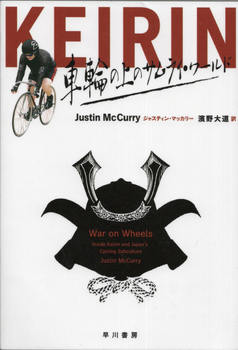

KEIRIN(ジャスティン・マッカリー 著)読了 [読書]

在日30年の英国人記者による、競輪をテーマにした日本文化論。

まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。

その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。

その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。

ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。

競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。

一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。

訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。

競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。

ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。

KEIRIN

車輪の上のサムライ・ワールド

ジャスティン・マッカリー (著)

濱野 大道 (翻訳)

早川書房

2023/7/19 新刊

まずもって、競輪は、競艇・競馬・オートレースと並ぶ公営ギャンブルの一角をなす。自転車競技のトラックレースに《ケイリン》があるので紛らわしいが、《競輪》は断じてスポーツではない。

その一方で、ギャンブルのなかでは、唯一、身体的能力を競い肉体と肉体が闘う競技であり異色の魅力を持つことも事実。《ケイリン》は、別物であっても《競輪》をもとにしたトラック競技であり、そのきっかけは競輪のレジェンド中野浩一が世界選手権スプリントで10連覇を成し遂げたことがきっかけになったことも事実。

その競輪は、戦後まもない日本の地方財政を助け、戦災復興や公共施設の建設などに貢献した。自転車競技法という法に基づいていて、主催者は地方自治体。。監督官庁は経済産業省で、運営統括は公益財団法人JKAという経産官僚の天下り先。『公営ギャンブル』たるゆえんである。

ルールは、硬直的でいまだに旧態依然としたまま。八百長などの不正防止のために選手は缶詰状態に置かれ、プロ資格取得のための養成所では軍隊か刑務所のような管理と精神教育が行われる。車体も相も変わらぬ鉄製(クロームモリブデン鋼)のフレームが使用されるのは、JKAが定める規格が厳格で固定的だからだ。競技の駆け引きには「ライン」と呼ばれる出身地方毎のグループや先輩後輩などの年齢序列の世界が強く存在する。そのために、あたかも時が止まったようで昭和の香りがぷんぷんと漂う。

競輪というものの実相や、魅力、歴史、社会的な課題や将来性なには、語り尽くせないものがある。著者は「ガーディアン」の日本駐在特派員というジャーナリストであるだけにその取材は広範囲であり膨大な資料探索とインタビューを積み上げているのはさすが。けれども、散漫な記述は何が言いたいのか、何を伝えたいのかがわからない。

一方で、ロンドン大学の日本研究の修士卒というインテリだけに、文化比較論的な日本紹介書になっている。むしろ、競輪の啓蒙書というよりは、競輪という日本独特のギャンブルをネタに外国人の日本異文化論をくすぐるガイジンによるガイジンのための書。だから、日本人がまともに読もうとすると冗長で持って回った表現が鼻につき、視点が散漫でいったい何が言いたいのかわからなくなる。競輪の後進性や閉鎖性を、日本文化論に転化されてはたまらない。

訳文は、そういう原文に忠実なのだろうが、英国人が書いた日本紹介を日本人向けに翻訳するのならもっと工夫があってしかるべきだったのではないだろうか。原著者が日本にいるのだから、思い切ったゴーストライター的な書き下ろしがあってもよかったような気がする。

競輪を知ろうという人には隔靴掻痒だし、ある程度競輪を知った人にはもどかしい。

ジャーナリスティックな取材記事としてはさすがと思わせるところも多い。拾い読みするとすれば、中野浩一へのインタビューやフレームビルダーの話しなど部分的にはたまらなく面白いところもある。

KEIRIN

車輪の上のサムライ・ワールド

ジャスティン・マッカリー (著)

濱野 大道 (翻訳)

早川書房

2023/7/19 新刊

リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団 [コンサート]

一度は聴いてみたいと思っていました。プログラムが編曲ものだけなので、ちょっと躊躇しましたが思い切って足を運びました。そのプログラムがかえって面白くとてもよい体験になりました。

《室内管弦楽団》(“Chamber Orchestra”)と称していますが、正規団員は17人。すべて弦楽器奏者です。演目は弦楽合奏に限っているわけではありませんが、実際はストリングオーケストラというのに近い。

少人数の固定メンバーということもあってその結束力は親密で固い。それがアンサンブルの自由で開放的な雰囲気に現れているような気がします。個人の極めて高い音楽性と技術が、一段高いところにある音楽的統一性のもとに自発的なアンサンブルを形成している。リチャード・トネッティという卓抜した才能が率いているものの、個々の団員は対等であり指揮者は置いていません。

そのメンバーがプログラムに紹介してあります。

顔写真とともに、それぞれの楽器がクレジットされている。いずれも古今の名器ぞろい。楽器名をこうやって明記しているところにこのアンサンブルのプライドを感じさせます。

プログラムを一貫するテーマは《クロイツェル・ソナタ》。

一曲目のヤナーチェクの弦楽四重奏曲からの編曲。正直言って、これは当初の懸念が当たったかな…と思いました。原曲は飛びきりの名曲で、聴く機会も多い。特に近年、若く勢いのある四重奏団がこぞって取り上げる曲。むしろ、一本一本の個の筋が透徹している音色や響きが失われる合奏では不満が残ります。

二曲目は、そのヤナーチェクに学んだハース。同じように弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、これは面白かった。初めて聴くので原曲を知らないということもあるのでしょうか。演奏からは、これが四声からの編曲だとは信じられないような多彩で変化と機知に富んだ曲となっています。モラヴィアという出自にとどまらず、様々な中欧の自然の息吹とともに新大陸の都会のさざめきや近現代の人工物の模倣的擬音がラプソディ的に自由に展開する――楽しいひとときでした。

ハースの悲劇は、プログラムを読んで知りましたが、若い頃に作曲されたこの曲にはそんなものは微塵も感じられません。ナチズムの台頭と戦争が突然にこの作曲家の運命を一変させたのです。国外に逃れようとしましたがそれを阻まれて強制収容所へ送られガス室で命を落とすことになります。このコスモポリタンな曲に秘められた悲劇を知ることは大事な側面だと思います。

休憩後の《クロイツェル・ソナタ》。

トネッティの編曲は、2000年にイヴリー・ギトリスを客演に迎えた際に初演されたもの。ヴァイオリンとピアノが丁々発止と渡り合う原曲を、ヴァイオリン協奏曲風にアレンジしています。今回、ソロを演じるのはもちろんトネッティ自身です。

ピアノを弦楽オーケストラに置き換えるわけですが、そのアンサンブルには巧妙な彫たくが施され、ソロあり、弦楽四重奏ありで変幻自在。古典的な弦五部でもなく、もちろんバロックの合奏協奏曲でもない独特の響きから生まれる独創的なソロ・コンチェルト。とにもかくにも、この弦楽オーケストラの自発的で才気渙発なこと。ピアノではなく同質の音色によるオーケストラだからこそ現れる、モチーフのフレッシュなやり取りや、ソロに押しては引き、泡立ち渦巻くように呑み込んでいく波のような音響の動きに煽られること煽られること。

どこから湧いて出てきたのだろうというほどに押しかけた外国人の英語でいっぱいの客席が沸きに沸いていました。アンコール曲が秀逸で、やはり弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、バーバーの「アダージョ」のように弦楽アンサンブルの蠱惑的な響きの模範的な演奏へと見事に回帰していました。

リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団

2023年10月10日(火)19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

リチャード・トネッティ(リードヴァイオリン)

オーストラリア室内管弦楽団

ヤナーチェク:

弦楽四重奏曲第1番ホ短調《クロイツェル・ソナタ》

(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

ハース:

弦楽四重奏曲第2番《オピチ・ホリから》op.7(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

ベートーヴェン:

ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 op.47《クロイツェル》(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

(アンコール)

トーマス・アデス:

弦楽四重奏曲《アルカディアーナ》op.12より

第6楽章〈O Albion オ・アルビオン〉(弦楽オーケストラ版)

《室内管弦楽団》(“Chamber Orchestra”)と称していますが、正規団員は17人。すべて弦楽器奏者です。演目は弦楽合奏に限っているわけではありませんが、実際はストリングオーケストラというのに近い。

少人数の固定メンバーということもあってその結束力は親密で固い。それがアンサンブルの自由で開放的な雰囲気に現れているような気がします。個人の極めて高い音楽性と技術が、一段高いところにある音楽的統一性のもとに自発的なアンサンブルを形成している。リチャード・トネッティという卓抜した才能が率いているものの、個々の団員は対等であり指揮者は置いていません。

そのメンバーがプログラムに紹介してあります。

顔写真とともに、それぞれの楽器がクレジットされている。いずれも古今の名器ぞろい。楽器名をこうやって明記しているところにこのアンサンブルのプライドを感じさせます。

プログラムを一貫するテーマは《クロイツェル・ソナタ》。

一曲目のヤナーチェクの弦楽四重奏曲からの編曲。正直言って、これは当初の懸念が当たったかな…と思いました。原曲は飛びきりの名曲で、聴く機会も多い。特に近年、若く勢いのある四重奏団がこぞって取り上げる曲。むしろ、一本一本の個の筋が透徹している音色や響きが失われる合奏では不満が残ります。

二曲目は、そのヤナーチェクに学んだハース。同じように弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、これは面白かった。初めて聴くので原曲を知らないということもあるのでしょうか。演奏からは、これが四声からの編曲だとは信じられないような多彩で変化と機知に富んだ曲となっています。モラヴィアという出自にとどまらず、様々な中欧の自然の息吹とともに新大陸の都会のさざめきや近現代の人工物の模倣的擬音がラプソディ的に自由に展開する――楽しいひとときでした。

ハースの悲劇は、プログラムを読んで知りましたが、若い頃に作曲されたこの曲にはそんなものは微塵も感じられません。ナチズムの台頭と戦争が突然にこの作曲家の運命を一変させたのです。国外に逃れようとしましたがそれを阻まれて強制収容所へ送られガス室で命を落とすことになります。このコスモポリタンな曲に秘められた悲劇を知ることは大事な側面だと思います。

休憩後の《クロイツェル・ソナタ》。

トネッティの編曲は、2000年にイヴリー・ギトリスを客演に迎えた際に初演されたもの。ヴァイオリンとピアノが丁々発止と渡り合う原曲を、ヴァイオリン協奏曲風にアレンジしています。今回、ソロを演じるのはもちろんトネッティ自身です。

ピアノを弦楽オーケストラに置き換えるわけですが、そのアンサンブルには巧妙な彫たくが施され、ソロあり、弦楽四重奏ありで変幻自在。古典的な弦五部でもなく、もちろんバロックの合奏協奏曲でもない独特の響きから生まれる独創的なソロ・コンチェルト。とにもかくにも、この弦楽オーケストラの自発的で才気渙発なこと。ピアノではなく同質の音色によるオーケストラだからこそ現れる、モチーフのフレッシュなやり取りや、ソロに押しては引き、泡立ち渦巻くように呑み込んでいく波のような音響の動きに煽られること煽られること。

どこから湧いて出てきたのだろうというほどに押しかけた外国人の英語でいっぱいの客席が沸きに沸いていました。アンコール曲が秀逸で、やはり弦楽四重奏曲からの編曲なのですが、バーバーの「アダージョ」のように弦楽アンサンブルの蠱惑的な響きの模範的な演奏へと見事に回帰していました。

リチャード・トネッティ&オーストラリア室内管弦楽団

2023年10月10日(火)19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

リチャード・トネッティ(リードヴァイオリン)

オーストラリア室内管弦楽団

ヤナーチェク:

弦楽四重奏曲第1番ホ短調《クロイツェル・ソナタ》

(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

ハース:

弦楽四重奏曲第2番《オピチ・ホリから》op.7(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

ベートーヴェン:

ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 op.47《クロイツェル》(トネッティ編 弦楽オーケストラ版)

(アンコール)

トーマス・アデス:

弦楽四重奏曲《アルカディアーナ》op.12より

第6楽章〈O Albion オ・アルビオン〉(弦楽オーケストラ版)