ブゾーニ没後100年に寄せて(東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ) [コンサート]

東京・春・音楽祭は、毎年、サクラの季節の楽しみ。でもポスト・コロナ時代になって、私の気持ちは、この音楽祭の別の側面であるミニマルな世界のほうに今やすっかり切り替わってしまっています。

そうした私のお目当てのひとつが〈ディスカヴァリー・シリーズ〉。

今回、取り上げられたのはブゾーニ。今年が没後100年にあたるのだそうです。

ブゾーニは、どこかつかみどころのない作曲家です。

ブゾーニと言えば、バッハのシャコンヌを始めとするピアノ編曲版が有名。ピアニストとしては、最後のロマン主義ピアニストと呼ばれてもいて、バッハ編曲はピアニストとして盛んに活動していた頃のこと。イタリア生まれでありながら、ウィーンやベルリンなどドイツ圏で活動し、とても保守的なイメージを持ちます。

一方で作曲家としては、クルト・ヴァイルやエドガー・ヴァレーズらを育て、さらには、米国における電子音楽の先駆者の一人となるオットー・ルーニンも弟子のひとり。伊福部昭も、晩年にはピアノ編曲の参考にと、リストとともにブゾーニの楽譜ばかり眺めていたそうです。現代音楽の作曲家に大きな影響を与えた人でもあるわけです。

そういうブゾーニの多面性から何かその魅力を深掘りできないかと期待したコンサートですが、どちらかといえばブゾーニの保守的なイメージばかりが印象に残るレクチャー・コンサートでした。

最初は、やっぱり、バッハ。

加藤洋之さんのピアノは、ずっしりと重い。構えもがっちりとしていていかにも中央ヨーロッパの本流派とも言うべきピアノ。これはちょっとバッハ編曲家としてのブゾーニのドツボにはまったという感じ。

二曲目は、ピアノ2台の連弾。山縣美季さんが第一ピアノを担当。対面型ではなく、横に同じ向きに並べての連弾はちょっと珍しい。ブゾーニの代表作と言われていて、この2台ピアノ版の他に独奏版も2種類あるそうです。バッハの「フーガの技法」からの引用や「B・A・C・H」の音型が現れるなど、やはりバッハ編曲のブゾーニらしい曲。この日は抜粋での演奏ですが、構造的でがっしりとした建築のようなイメージがあり、ブゾーニ自身、全体を建造物を図式化したもので説明しているというお話しでした。

休憩後は、ヴァイオリン・ソナタ。

フェデリコ・アゴスティーニの音色は魅力的。もともとブゾーニの理解者とも言うべきシゲティの演奏でも知られていて、いかにも新古典主義というスタイル。おそらくピアノ曲以外で最もよく取り上げられる曲ですが、第三楽章の変奏の主題は、やっぱりバッハの引用となっています。

ブゾーニというとやっぱり、バッハ… しかも、重厚長大な保守的な構造物的バッハということになってしまうのでしょうか。解説も、そういう路線に沿ったお話しに終始して意外性はなく、いささか退屈。

ブゾーニは、やはりバッハなのかな。せっかくブゾーニを取り上げられながら、ちょっと通り一遍に終始するコンサートでした。テーマが地味過ぎるのか、客席は空きが多くて残念でした。

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.10

フェルッチョ・ブゾーニ

没後100年に寄せて

2024年3月30日(土)16:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(G列22番)

ヴァイオリン:フェデリコ・アゴスティーニ

ピアノ:加藤洋之、山縣美季

お話:畑野小百合(音楽学)

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「来たれ、異教徒の救い主よ」BWV659

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004 より

シャコンヌ

ブゾーニ:

対位法的幻想曲 より

ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ホ短調 op.36a

そうした私のお目当てのひとつが〈ディスカヴァリー・シリーズ〉。

今回、取り上げられたのはブゾーニ。今年が没後100年にあたるのだそうです。

ブゾーニは、どこかつかみどころのない作曲家です。

ブゾーニと言えば、バッハのシャコンヌを始めとするピアノ編曲版が有名。ピアニストとしては、最後のロマン主義ピアニストと呼ばれてもいて、バッハ編曲はピアニストとして盛んに活動していた頃のこと。イタリア生まれでありながら、ウィーンやベルリンなどドイツ圏で活動し、とても保守的なイメージを持ちます。

一方で作曲家としては、クルト・ヴァイルやエドガー・ヴァレーズらを育て、さらには、米国における電子音楽の先駆者の一人となるオットー・ルーニンも弟子のひとり。伊福部昭も、晩年にはピアノ編曲の参考にと、リストとともにブゾーニの楽譜ばかり眺めていたそうです。現代音楽の作曲家に大きな影響を与えた人でもあるわけです。

そういうブゾーニの多面性から何かその魅力を深掘りできないかと期待したコンサートですが、どちらかといえばブゾーニの保守的なイメージばかりが印象に残るレクチャー・コンサートでした。

最初は、やっぱり、バッハ。

加藤洋之さんのピアノは、ずっしりと重い。構えもがっちりとしていていかにも中央ヨーロッパの本流派とも言うべきピアノ。これはちょっとバッハ編曲家としてのブゾーニのドツボにはまったという感じ。

二曲目は、ピアノ2台の連弾。山縣美季さんが第一ピアノを担当。対面型ではなく、横に同じ向きに並べての連弾はちょっと珍しい。ブゾーニの代表作と言われていて、この2台ピアノ版の他に独奏版も2種類あるそうです。バッハの「フーガの技法」からの引用や「B・A・C・H」の音型が現れるなど、やはりバッハ編曲のブゾーニらしい曲。この日は抜粋での演奏ですが、構造的でがっしりとした建築のようなイメージがあり、ブゾーニ自身、全体を建造物を図式化したもので説明しているというお話しでした。

休憩後は、ヴァイオリン・ソナタ。

フェデリコ・アゴスティーニの音色は魅力的。もともとブゾーニの理解者とも言うべきシゲティの演奏でも知られていて、いかにも新古典主義というスタイル。おそらくピアノ曲以外で最もよく取り上げられる曲ですが、第三楽章の変奏の主題は、やっぱりバッハの引用となっています。

ブゾーニというとやっぱり、バッハ… しかも、重厚長大な保守的な構造物的バッハということになってしまうのでしょうか。解説も、そういう路線に沿ったお話しに終始して意外性はなく、いささか退屈。

ブゾーニは、やはりバッハなのかな。せっかくブゾーニを取り上げられながら、ちょっと通り一遍に終始するコンサートでした。テーマが地味過ぎるのか、客席は空きが多くて残念でした。

東京春祭ディスカヴァリー・シリーズvol.10

フェルッチョ・ブゾーニ

没後100年に寄せて

2024年3月30日(土)16:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(G列22番)

ヴァイオリン:フェデリコ・アゴスティーニ

ピアノ:加藤洋之、山縣美季

お話:畑野小百合(音楽学)

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「来たれ、異教徒の救い主よ」BWV659

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004 より

シャコンヌ

ブゾーニ:

対位法的幻想曲 より

ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ホ短調 op.36a

タグ:東京・春・音楽祭

春のフェスティバル室内オーケストラ (東京春祭チェンバー・オーケストラ) [コンサート]

楽しかった。

室内オーケストラというのは、いちばん春祭りにふさわしい。臨時編成だけれども、堀 正文さん、青木尚佳さんのツートップ以下、豪華で華やかな顔ぶれ。文化会館小ホールの小さなステージに所狭しと椅子が並べられている。

最初のグリーグは弦楽器だけの小さめの編成。

これはもうさすがとしか言えないような素敵な演奏。「デンマーク文学の父」とも呼ばれたルズヴィ・ホルベアの生誕100年の記念式典のために曲ですから、それ自体とても祝典的雰囲気があります。ホルベアが生きた啓蒙時代とバロック時代を映し出す擬古典的な様式ですが、弦楽合奏としてはとても凝った近代的な響きがする名曲。本領発揮の魅力的な演奏でした。

二曲目は、高木綾子さんのソロでモーツァルトの協奏曲。

このために足を運んだみたいなところなので、当然かもしれませんが、これがこの夜の白眉。――とても幸せ。

もう最初のトゥッティからしてうきうきしてしまう。まさにロココの世界。高木さんのフルートは軽やかで伸びやか。音階を風のように駆け巡り、跳躍し、とても自由闊達。第2楽章のアンダンテはゆっくりとしていてフルートは春風に吹かれて気持ちよく歌う春鳥のよう。わずかに憂いを含んだような美音と、高木さんのブレスを何度も耳にすると何だか切なくなってしまいます。

カデンツァがとても見事でした。深い響きを含みながらこぼれ落ちる中低音のスケールやアルペジオの跳躍、そして、高い高域のロングトーンの何と伸びやかなこと。高木さんは、こうやってオーケストラの面々と並ぶととても小柄なのですが、ソリストとして楽器を構えて前に立つととてもスケールが大きい。

終楽章の、軽快で舞踏的なアレグロ。繰り返しのなかで忽然と現れる短いカデンツァがここでも魅力的。春の花がそこかしこに咲き乱れる緑の庭園で遊ぶ小公女のよう。とても素敵なモーツァルトでした。

休憩を挟んでフィナーレはモーツァルトのジュピター交響曲。

これはもうお祭り。

やっぱり指揮者無しで、これだけの規模の曲となると、たとえ古典派時代のモーツァルトといえども難しい。いや、モーツァルトだけに難しいのかも知れません。モーツァルトをなめるなよとちょっと言いたい気もしましたが、みんな楽しそう。これもまたフェスティバル・オーケストラの醍醐味。何よりも演奏者みんながわいわいガヤガヤ楽しそうで、互いに本音で遠慮がない。ガールズトークのようなジュピターもまた楽しからずや…というところでした。

東京・春・音楽祭2024

東京春祭チェンバー・オーケストラ

.

2024年3月26日(火)19:00

東京・上野 東京文化会館 小ホール

.

東京春祭チェンバー・オーケストラ

ヴァイオリン:堀 正文、青木尚佳、荒井章乃、枝並千花、北田千尋、

城戸かれん、武田桃子、戸原 直、外園萌香、水野琴音

ヴィオラ:佐々木 亮、髙梨瑞紀、柘植藍子

チェロ:佐藤晴真、河野明敏、藤村俊介

コントラバス:赤池光治※

フルート:高木綾子

オーボエ:古部賢一、沖 響子

ファゴット:水谷上総、佐藤由起

ホルン:日橋辰朗、山岸リオ

トランペット:佐藤友紀、尹 千浩

ティンパニ:清水 太

グリーグ:組曲 《ホルベアの時代より》 op.40]

モーツァルト:

フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314(Fl:高木綾子)

交響曲 第41番 ハ長調 K.551 《ジュピター》

室内オーケストラというのは、いちばん春祭りにふさわしい。臨時編成だけれども、堀 正文さん、青木尚佳さんのツートップ以下、豪華で華やかな顔ぶれ。文化会館小ホールの小さなステージに所狭しと椅子が並べられている。

最初のグリーグは弦楽器だけの小さめの編成。

これはもうさすがとしか言えないような素敵な演奏。「デンマーク文学の父」とも呼ばれたルズヴィ・ホルベアの生誕100年の記念式典のために曲ですから、それ自体とても祝典的雰囲気があります。ホルベアが生きた啓蒙時代とバロック時代を映し出す擬古典的な様式ですが、弦楽合奏としてはとても凝った近代的な響きがする名曲。本領発揮の魅力的な演奏でした。

二曲目は、高木綾子さんのソロでモーツァルトの協奏曲。

このために足を運んだみたいなところなので、当然かもしれませんが、これがこの夜の白眉。――とても幸せ。

もう最初のトゥッティからしてうきうきしてしまう。まさにロココの世界。高木さんのフルートは軽やかで伸びやか。音階を風のように駆け巡り、跳躍し、とても自由闊達。第2楽章のアンダンテはゆっくりとしていてフルートは春風に吹かれて気持ちよく歌う春鳥のよう。わずかに憂いを含んだような美音と、高木さんのブレスを何度も耳にすると何だか切なくなってしまいます。

カデンツァがとても見事でした。深い響きを含みながらこぼれ落ちる中低音のスケールやアルペジオの跳躍、そして、高い高域のロングトーンの何と伸びやかなこと。高木さんは、こうやってオーケストラの面々と並ぶととても小柄なのですが、ソリストとして楽器を構えて前に立つととてもスケールが大きい。

終楽章の、軽快で舞踏的なアレグロ。繰り返しのなかで忽然と現れる短いカデンツァがここでも魅力的。春の花がそこかしこに咲き乱れる緑の庭園で遊ぶ小公女のよう。とても素敵なモーツァルトでした。

休憩を挟んでフィナーレはモーツァルトのジュピター交響曲。

これはもうお祭り。

やっぱり指揮者無しで、これだけの規模の曲となると、たとえ古典派時代のモーツァルトといえども難しい。いや、モーツァルトだけに難しいのかも知れません。モーツァルトをなめるなよとちょっと言いたい気もしましたが、みんな楽しそう。これもまたフェスティバル・オーケストラの醍醐味。何よりも演奏者みんながわいわいガヤガヤ楽しそうで、互いに本音で遠慮がない。ガールズトークのようなジュピターもまた楽しからずや…というところでした。

東京・春・音楽祭2024

東京春祭チェンバー・オーケストラ

.

2024年3月26日(火)19:00

東京・上野 東京文化会館 小ホール

.

東京春祭チェンバー・オーケストラ

ヴァイオリン:堀 正文、青木尚佳、荒井章乃、枝並千花、北田千尋、

城戸かれん、武田桃子、戸原 直、外園萌香、水野琴音

ヴィオラ:佐々木 亮、髙梨瑞紀、柘植藍子

チェロ:佐藤晴真、河野明敏、藤村俊介

コントラバス:赤池光治※

フルート:高木綾子

オーボエ:古部賢一、沖 響子

ファゴット:水谷上総、佐藤由起

ホルン:日橋辰朗、山岸リオ

トランペット:佐藤友紀、尹 千浩

ティンパニ:清水 太

グリーグ:組曲 《ホルベアの時代より》 op.40]

モーツァルト:

フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314(Fl:高木綾子)

交響曲 第41番 ハ長調 K.551 《ジュピター》

タグ:東京・春・音楽祭

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会 Ⅶ) [コンサート]

ベートーヴェンのソナタ全曲演奏会もついに大団円。

最後の3つのソナタ。それはまさに万華鏡のよう。

ベートーヴェンの重ねてきた革新。数は限られるけれど、その彫琢は研ぎ澄まされて燦然と輝く。ブッフビンダーが自在にピアノを繰って変幻自在に造形した色ガラスの切片のすべてを、ベートヴェンの集大成として回顧披瀝する。くるくるとめぐってそれは前と同じのようでいてすべてが違う万華鏡。

しかもブッフビンダーは、その3つを休憩も入れずに連続して弾ききってしまいました。

第30番は、内面的な叙情性に満ちていて美しい。第一楽章は、高く透明な青空を子供のように見上げているような哀しいほどに澄み切った幸福感に溢れている。

突き進むような第2楽章は簡素で強い。最終楽章は、ひとつひとつがゆっくりとした息の長い歌にもとづいた変奏曲。回想をめぐらすような心境が、フーガで高まると魂がひらひらときらめくように明滅しながら静かに消えていく。ハンマークラヴィーアで極め尽くしたフーガには厳めしさは消えていて実に誠実で清らか。シューベルトやシューマンを予感させながら、すでに彼らを超えてしまったようなピアノ。

第31番は、古典的な優美さに叙情的な歌唱で始まる。スラーとテヌートを極め尽くしたようなカンタービレの世界。第2楽章は、ドイツ的な舞曲。明朗で親しみがあって時よりくつろぎに満ちたユーモアもある。でも何と言ってもこのソナタを印象づけているのは、終楽章の古典様式を超越してしまったような長大でとてつもない幻想曲とフーガ。この楽章自体が、ベートーヴェンの全ての回顧のようだとさえ思えます。

最後の第32番が、ベートーヴェンこだわりのハ短調というのも何だか偶然とも思えません。劇性に緊張に満ちたハ短調と、それとは対称的なは透明で純粋。その二楽章だけのソナタなのに、天国的に長く感じる。それでいて終わった瞬間にはっと目覚める。ブッフビンダーは、ドイツの巨匠たちのような峻厳もごつごつとした威厳とも無縁。20世紀半ばに活躍したバックハウスとかケンプだって、この曲にジャズのようなグルーブ感覚が横溢していることは自覚していたとは思うのですが、ブッフビンダーの演奏には実に自由でどこまでも突き進むような高揚感があふれていました。これはほんとうに凄いことだと思うのです。

ベートーヴェンは決して孤高ではない。孤独や孤立とは正反対でベートーヴェンが切り開いてきた世界は、時代や場所を問わず大きな影響を与えたし、今も新鮮な感動を与えてくれる。ベートーヴェンの音楽は、すぐに同時代のシューベルトに受け入れられ、宮廷音楽や古典形式の扉を破って、その後のシューマンらのロマン派の音楽家たちによって継承発展してきた。特に、ピアノソナタは最も象徴的。

全曲演奏だからこそ、それがわかったという気がします。なおかつ、ブッフビンダーだからこそ。

アンコールがそのことを示しています。シューベルトの情感あふれるアルペジオとスケールの連続を聴いて、聴衆の陶酔は、大爆発。東京のソロ・リサイタルでは希な総立ちのスタンディングオベーションとなりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅶ

2024年3月Ⅶ日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調 op.109

ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 op.110

ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 op.111

(アンコール)

シューベルト:4つの即興曲 op.90 D899 より 第4番 変イ長調

最後の3つのソナタ。それはまさに万華鏡のよう。

ベートーヴェンの重ねてきた革新。数は限られるけれど、その彫琢は研ぎ澄まされて燦然と輝く。ブッフビンダーが自在にピアノを繰って変幻自在に造形した色ガラスの切片のすべてを、ベートヴェンの集大成として回顧披瀝する。くるくるとめぐってそれは前と同じのようでいてすべてが違う万華鏡。

しかもブッフビンダーは、その3つを休憩も入れずに連続して弾ききってしまいました。

第30番は、内面的な叙情性に満ちていて美しい。第一楽章は、高く透明な青空を子供のように見上げているような哀しいほどに澄み切った幸福感に溢れている。

突き進むような第2楽章は簡素で強い。最終楽章は、ひとつひとつがゆっくりとした息の長い歌にもとづいた変奏曲。回想をめぐらすような心境が、フーガで高まると魂がひらひらときらめくように明滅しながら静かに消えていく。ハンマークラヴィーアで極め尽くしたフーガには厳めしさは消えていて実に誠実で清らか。シューベルトやシューマンを予感させながら、すでに彼らを超えてしまったようなピアノ。

第31番は、古典的な優美さに叙情的な歌唱で始まる。スラーとテヌートを極め尽くしたようなカンタービレの世界。第2楽章は、ドイツ的な舞曲。明朗で親しみがあって時よりくつろぎに満ちたユーモアもある。でも何と言ってもこのソナタを印象づけているのは、終楽章の古典様式を超越してしまったような長大でとてつもない幻想曲とフーガ。この楽章自体が、ベートーヴェンの全ての回顧のようだとさえ思えます。

最後の第32番が、ベートーヴェンこだわりのハ短調というのも何だか偶然とも思えません。劇性に緊張に満ちたハ短調と、それとは対称的なは透明で純粋。その二楽章だけのソナタなのに、天国的に長く感じる。それでいて終わった瞬間にはっと目覚める。ブッフビンダーは、ドイツの巨匠たちのような峻厳もごつごつとした威厳とも無縁。20世紀半ばに活躍したバックハウスとかケンプだって、この曲にジャズのようなグルーブ感覚が横溢していることは自覚していたとは思うのですが、ブッフビンダーの演奏には実に自由でどこまでも突き進むような高揚感があふれていました。これはほんとうに凄いことだと思うのです。

ベートーヴェンは決して孤高ではない。孤独や孤立とは正反対でベートーヴェンが切り開いてきた世界は、時代や場所を問わず大きな影響を与えたし、今も新鮮な感動を与えてくれる。ベートーヴェンの音楽は、すぐに同時代のシューベルトに受け入れられ、宮廷音楽や古典形式の扉を破って、その後のシューマンらのロマン派の音楽家たちによって継承発展してきた。特に、ピアノソナタは最も象徴的。

全曲演奏だからこそ、それがわかったという気がします。なおかつ、ブッフビンダーだからこそ。

アンコールがそのことを示しています。シューベルトの情感あふれるアルペジオとスケールの連続を聴いて、聴衆の陶酔は、大爆発。東京のソロ・リサイタルでは希な総立ちのスタンディングオベーションとなりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅶ

2024年3月Ⅶ日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調 op.109

ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 op.110

ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 op.111

(アンコール)

シューベルト:4つの即興曲 op.90 D899 より 第4番 変イ長調

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会 Ⅵ ) [コンサート]

ブッフ・ビンダーのベートーヴェン・ソナタ全曲演奏いよいよ大詰め近くの第6夜。

前半に「悲愴」、後半に「ワルトシュタイン」とそれぞれのトリを持つ豪華なプログラム。ライブ収録も入っていてブッフビンダー自身も大いに入れ込んでの素晴らしいパフォーマンスでした。

最初の第10番は、古典的な均整のとれたソナタでありながらとても親密。鍵盤楽器特有の粒立ちの快感はそのままに、歌謡性の際立った演奏。それは前半のテンペストでクライマックスを迎えた疾走感とはまた違ったベートヴェンの位相を見せてくれてはっとさせられます。

そのことは、続いての二楽章だけの小ソナタでも同じ。軽妙で親密なことは共通していて、細かな音符の連なりは、むしろスラーを活かしたメロディアスなもので左右両手のやりとりがむしろ対位法的。第二楽章のメヌエットは、あの七重奏曲のテーマ。思わず笑みがこぼれてしまうような心地。

そこに、いきなりハ短調の劇的な和音が劇的に響く。ベートーヴェン自身が標榜した“Pathetique”という標題にもかかわらず、雅趣があふれとても優雅。真珠がこぼれ落ちるような下降スケールや柔らかなアクセントは甘く優美でとてもウィーン的。スラーやテヌートのメロディは第二楽章のカンタービレで極め尽くされる。リズムよりも旋律がよく歌うのは最後のアレグロでも同じ。こういう演奏もブッフビンダーの魅力なんだと痛感させられます。とてもチャーミングな「悲愴」。

後半もその仕掛けは同じ。

まず、第25番の明るい叙情性と親密さで気持ちを包み込んでしまう。ドイツ的なステップの運びは前半の第20番のメヌエットと同じで、続くシンプルなカンタービレ、終楽章の優美なヴィヴァーチェもよく歌う。

そこに、いきなり和音連打で情熱がほとばしるようなワルトシュタインの疾駆が開始される。言うまでもなくこの夜の白眉といえる快演でした。

ワルトシュタインというと、ヴィルティオーゾな威容を思わせることが多い。実際に、とてつもなく超絶的な技巧を要する曲なはずですが、曲芸的というのともちょっと違う。高いテンションのなかで勢いのままに突き進むということでもない。この曲を聴くとすぐにホロヴィッツを思い浮かべるのだけれど、聴いてみるとさほど超絶技巧的でもないし悪魔的な激情もなく、その演奏からは意外にも確とした答えが見えない。

ところがブッフビンダーのワルトシュタインは、とてつもなく音数は多いけれど、歌にあふれているし和声の進行、変転がもたらす情感の浮揚、陰影の移ろいがあってとても優美。そこにピアノの打感がもたらすグルーヴ感がある。ノリがいい。細かい音符の連打に見えてそこには前へ前へと突き進む揺らぎや微妙なズレが乗っているのは、超絶技巧だけの曲芸にはない歌や踊りの感覚があるからに違いありません。聴いているうちにどんどんと高揚していきます。持って行かれてしまうという感覚。それでいて曲全体の堅牢な構造がいささかも揺るがない。ほんとうにすごい。

客席も沸きに沸きました。ブッフビンダーは、真性のウィーンのピアニストだとあらためて痛感させられました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅵ

2024年3月21日(木)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 op.22

ピアノ・ソナタ第20番ト長調 op.49-2

ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 op.13

ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 op.79

ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 op.53 《ワルトシュタイン》

(アンコール)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》より 第3楽章 Allegretto

前半に「悲愴」、後半に「ワルトシュタイン」とそれぞれのトリを持つ豪華なプログラム。ライブ収録も入っていてブッフビンダー自身も大いに入れ込んでの素晴らしいパフォーマンスでした。

最初の第10番は、古典的な均整のとれたソナタでありながらとても親密。鍵盤楽器特有の粒立ちの快感はそのままに、歌謡性の際立った演奏。それは前半のテンペストでクライマックスを迎えた疾走感とはまた違ったベートヴェンの位相を見せてくれてはっとさせられます。

そのことは、続いての二楽章だけの小ソナタでも同じ。軽妙で親密なことは共通していて、細かな音符の連なりは、むしろスラーを活かしたメロディアスなもので左右両手のやりとりがむしろ対位法的。第二楽章のメヌエットは、あの七重奏曲のテーマ。思わず笑みがこぼれてしまうような心地。

そこに、いきなりハ短調の劇的な和音が劇的に響く。ベートーヴェン自身が標榜した“Pathetique”という標題にもかかわらず、雅趣があふれとても優雅。真珠がこぼれ落ちるような下降スケールや柔らかなアクセントは甘く優美でとてもウィーン的。スラーやテヌートのメロディは第二楽章のカンタービレで極め尽くされる。リズムよりも旋律がよく歌うのは最後のアレグロでも同じ。こういう演奏もブッフビンダーの魅力なんだと痛感させられます。とてもチャーミングな「悲愴」。

後半もその仕掛けは同じ。

まず、第25番の明るい叙情性と親密さで気持ちを包み込んでしまう。ドイツ的なステップの運びは前半の第20番のメヌエットと同じで、続くシンプルなカンタービレ、終楽章の優美なヴィヴァーチェもよく歌う。

そこに、いきなり和音連打で情熱がほとばしるようなワルトシュタインの疾駆が開始される。言うまでもなくこの夜の白眉といえる快演でした。

ワルトシュタインというと、ヴィルティオーゾな威容を思わせることが多い。実際に、とてつもなく超絶的な技巧を要する曲なはずですが、曲芸的というのともちょっと違う。高いテンションのなかで勢いのままに突き進むということでもない。この曲を聴くとすぐにホロヴィッツを思い浮かべるのだけれど、聴いてみるとさほど超絶技巧的でもないし悪魔的な激情もなく、その演奏からは意外にも確とした答えが見えない。

ところがブッフビンダーのワルトシュタインは、とてつもなく音数は多いけれど、歌にあふれているし和声の進行、変転がもたらす情感の浮揚、陰影の移ろいがあってとても優美。そこにピアノの打感がもたらすグルーヴ感がある。ノリがいい。細かい音符の連打に見えてそこには前へ前へと突き進む揺らぎや微妙なズレが乗っているのは、超絶技巧だけの曲芸にはない歌や踊りの感覚があるからに違いありません。聴いているうちにどんどんと高揚していきます。持って行かれてしまうという感覚。それでいて曲全体の堅牢な構造がいささかも揺るがない。ほんとうにすごい。

客席も沸きに沸きました。ブッフビンダーは、真性のウィーンのピアニストだとあらためて痛感させられました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅵ

2024年3月21日(木)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調 op.22

ピアノ・ソナタ第20番ト長調 op.49-2

ピアノ・ソナタ第8番ハ短調 op.13

ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 op.79

ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 op.53 《ワルトシュタイン》

(アンコール)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》より 第3楽章 Allegretto

ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」(新国立劇場) [コンサート]

プロダクションとしては、13年前の再演。あの時は、今上天皇が皇太子として来臨していた。

何よりも一番に称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と都響。

大野のたっぷりとしたテンポと精妙な音づくりは、13年前と変わらない。前回は東フィルだったこともあって濃厚な味わいに不満があって、弦セクションの力不足から奥深い厚い響きに不足したのですが、今回の都響は本気度が違う。

前奏曲でまず感じたのは、たっぷりとした低域の豊かな響きと、クライマックスでの息の長いクレッシェンドと頂点での音量。弦が強いので果てしない未解決なハーモニーの上昇感が素晴らしい。精緻な動機音型がきれいに浮かび上がり、このことがこれから始まるドラマの布石として強烈に脳に刻み込まれた。まさに前奏曲。

場面、場面での動機音型やハーモニーの表情が明確に示され、前奏曲で脳裏に刻み込まれているものを呼び覚ますのでステージ上の心理ドラマの深みが明解。ダイナミクスや楽器のバランスが隅々までコントロールされ、歌手の声をマスクしてしまうようなことがない。大野の指揮の配慮と熟考された構成力が卓越したものであることは間違いないのですが、それに精緻に反応する都響のアンサンブル力は天晴れというしかありません。

演出は、ごく簡素なもので、伝統的、慣習的情景で演技や仕草にも動きが少ない。いささか古臭さはあるが、言葉の表層の奥底にある登場人物の心理を雄弁なまでの音楽が見事に描出している。これこそワグナーの意図した「トリスタン…」だという説得力があります。この音楽劇に、終始、扇情的な愛と死という忘我的な陶酔感を求める向きには肩すかしなのかもしれませんが、この演出にこだわった大野の意図もそういう心理劇としてのワグナーなんだと思います。濃厚な味付けが好みだというのも解るが、より現代的な心理劇としてのワグナー解釈の本質に目を閉ざすのはあまりにもったいない。

歌手陣も実力がよくそろっていて充実していました。

やはりその存在が大きかったのは、藤村実穂子のブランゲーネ。この愛憎と忠誠と裏切りの心理劇の要のようなブランゲーネに、こういう世界的な大ベテランを得たことは大きい。マルケ王のシュヴィングハマーの威厳、クルヴェナールのシリンスの清廉な強靱さは劇を引き締めてくれた。タイトルロールのふたりはともに代役という異例の公演だったがともに大健闘。トリスタンのニャリは、伝統的には声質としては軽輩だが、声量にまったく不足がなくむしろ自我を押し殺し、傷つき、絶望と希望との間で揺れ動くトリスタンの心理を演じるにふさわしかったとさえ思います。

イゾルデのキンチャは、第一幕ではかなり抑制気味で、嫉妬、愛の渇望と屈辱とを乖離させざるを得ない女の狂気のようなものに不足したが、第二幕の中間あたりからがぜんギアを上げて、堂々たるイゾルデを演じた。

美術面では、再演だけに特筆すべきものはありませんが、前回は多少、舞台装置にトラブルがあってハラハラさせられましたが、今回は舞台転換も静音、円滑な駆動で、シンプルな舞台を照らし出す照明も有機的で見事。シンボリックな月の色彩変化も見事で、前奏曲での上昇も、最後の終幕での寒月の入りもピタリと決まる精密さに息を呑む思いがしました。あえて言えば、イゾルデの真っ赤なドレスの超ロングの裾が重くて捌ききれず、絵図姿を決め損なったのがちょっと残念。もっと軽い素材を吟味するなどの工夫が欲しかった。

心理劇としての「トリスタン…」の魅力を存分に満喫させてくれた、素晴らしいプロダクションでした。

新国立劇場

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」

2024年3月20日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階6列18番)

【指 揮】大野和士

【演 出】デイヴィッド・マクヴィカー

【美術・衣裳】ロバート・ジョーンズ

【照 明】ポール・コンスタブル

【振 付】アンドリュー・ジョージ

【再演演出】三浦安浩

【舞台監督】須藤清香

【トリスタン】ゾルターン・ニャリ

【マルケ王】ヴィルヘルム・シュヴィングハマー

【イゾルデ】リエネ・キンチャ

【クルヴェナール】エギルス・シリンス

【メロート】秋谷直之

【ブランゲーネ】藤村実穂子

【牧童】青地英幸

【舵取り】駒田敏章

【若い船乗りの声】村上公太

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京都交響楽団

何よりも一番に称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と都響。

大野のたっぷりとしたテンポと精妙な音づくりは、13年前と変わらない。前回は東フィルだったこともあって濃厚な味わいに不満があって、弦セクションの力不足から奥深い厚い響きに不足したのですが、今回の都響は本気度が違う。

前奏曲でまず感じたのは、たっぷりとした低域の豊かな響きと、クライマックスでの息の長いクレッシェンドと頂点での音量。弦が強いので果てしない未解決なハーモニーの上昇感が素晴らしい。精緻な動機音型がきれいに浮かび上がり、このことがこれから始まるドラマの布石として強烈に脳に刻み込まれた。まさに前奏曲。

場面、場面での動機音型やハーモニーの表情が明確に示され、前奏曲で脳裏に刻み込まれているものを呼び覚ますのでステージ上の心理ドラマの深みが明解。ダイナミクスや楽器のバランスが隅々までコントロールされ、歌手の声をマスクしてしまうようなことがない。大野の指揮の配慮と熟考された構成力が卓越したものであることは間違いないのですが、それに精緻に反応する都響のアンサンブル力は天晴れというしかありません。

演出は、ごく簡素なもので、伝統的、慣習的情景で演技や仕草にも動きが少ない。いささか古臭さはあるが、言葉の表層の奥底にある登場人物の心理を雄弁なまでの音楽が見事に描出している。これこそワグナーの意図した「トリスタン…」だという説得力があります。この音楽劇に、終始、扇情的な愛と死という忘我的な陶酔感を求める向きには肩すかしなのかもしれませんが、この演出にこだわった大野の意図もそういう心理劇としてのワグナーなんだと思います。濃厚な味付けが好みだというのも解るが、より現代的な心理劇としてのワグナー解釈の本質に目を閉ざすのはあまりにもったいない。

歌手陣も実力がよくそろっていて充実していました。

やはりその存在が大きかったのは、藤村実穂子のブランゲーネ。この愛憎と忠誠と裏切りの心理劇の要のようなブランゲーネに、こういう世界的な大ベテランを得たことは大きい。マルケ王のシュヴィングハマーの威厳、クルヴェナールのシリンスの清廉な強靱さは劇を引き締めてくれた。タイトルロールのふたりはともに代役という異例の公演だったがともに大健闘。トリスタンのニャリは、伝統的には声質としては軽輩だが、声量にまったく不足がなくむしろ自我を押し殺し、傷つき、絶望と希望との間で揺れ動くトリスタンの心理を演じるにふさわしかったとさえ思います。

イゾルデのキンチャは、第一幕ではかなり抑制気味で、嫉妬、愛の渇望と屈辱とを乖離させざるを得ない女の狂気のようなものに不足したが、第二幕の中間あたりからがぜんギアを上げて、堂々たるイゾルデを演じた。

美術面では、再演だけに特筆すべきものはありませんが、前回は多少、舞台装置にトラブルがあってハラハラさせられましたが、今回は舞台転換も静音、円滑な駆動で、シンプルな舞台を照らし出す照明も有機的で見事。シンボリックな月の色彩変化も見事で、前奏曲での上昇も、最後の終幕での寒月の入りもピタリと決まる精密さに息を呑む思いがしました。あえて言えば、イゾルデの真っ赤なドレスの超ロングの裾が重くて捌ききれず、絵図姿を決め損なったのがちょっと残念。もっと軽い素材を吟味するなどの工夫が欲しかった。

心理劇としての「トリスタン…」の魅力を存分に満喫させてくれた、素晴らしいプロダクションでした。

新国立劇場

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」

2024年3月20日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階6列18番)

【指 揮】大野和士

【演 出】デイヴィッド・マクヴィカー

【美術・衣裳】ロバート・ジョーンズ

【照 明】ポール・コンスタブル

【振 付】アンドリュー・ジョージ

【再演演出】三浦安浩

【舞台監督】須藤清香

【トリスタン】ゾルターン・ニャリ

【マルケ王】ヴィルヘルム・シュヴィングハマー

【イゾルデ】リエネ・キンチャ

【クルヴェナール】エギルス・シリンス

【メロート】秋谷直之

【ブランゲーネ】藤村実穂子

【牧童】青地英幸

【舵取り】駒田敏章

【若い船乗りの声】村上公太

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京都交響楽団

タグ:新国立劇場

西洋近代の鏡 (西洋美術館特別展記念コンサート) [コンサート]

東京・春・音楽祭のミュージアムコンサートの会場のひとつだった西洋美術館講堂でのコンサートが復活した。

西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。

ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。

特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。

15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。

この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。

幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。

この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。

「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」

今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。

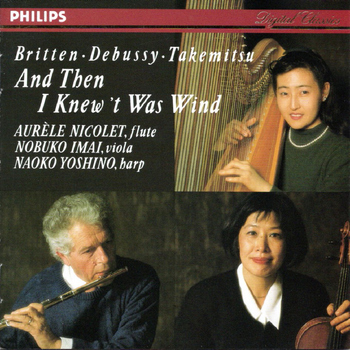

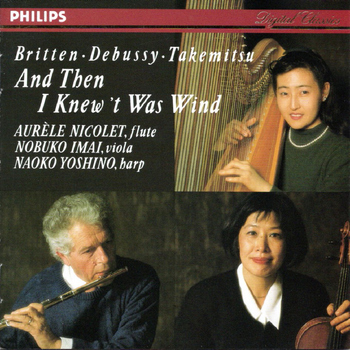

コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。

こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。

「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。

武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。

「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」

二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。

三曲目は、ドビュッシーのソナタ。

最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。

ニコレは、武満について次のように語っています。

「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」

「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」

武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。

東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1

2024年3月19日(火)11:00

東京・上野 国立西洋美術館 講堂

お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)

斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)

武満 徹:

海へⅢ

エア

ドビュッシー:

フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ

武満 徹:

そして、それが風であることを知った

西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。

ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。

特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。

15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。

この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。

幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。

この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。

「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」

今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。

コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。

こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。

「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。

武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。

「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」

二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。

三曲目は、ドビュッシーのソナタ。

最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。

ニコレは、武満について次のように語っています。

「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」

「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」

武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。

東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1

2024年3月19日(火)11:00

東京・上野 国立西洋美術館 講堂

お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)

斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)

武満 徹:

海へⅢ

エア

ドビュッシー:

フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ

武満 徹:

そして、それが風であることを知った

タグ:東京・春・音楽祭

ロマンチシズムの極み(葵トリオ@紀尾井レジデント・シリーズ) [コンサート]

音楽家あるいは室内楽グループを年1回3年にわたりじっくりと聴かせる「紀尾井レジデント・シリーズ」が新しく始まったのは3年前のコロナ禍真っ最中の3年前のこと。その先頭を切ったのが葵トリオ。シューマンの3つのピアノ・トリオを1曲ずつ配したシリーズ最終回。

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。

最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。

前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。

1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。

2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。

アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。

最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。

このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第3回)

2024年3月19日(火) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 BL1列3番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17

ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110

ブラームス:ピアノ三重奏曲第1

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。

最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。

前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。

1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。

2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。

アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。

最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。

このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第3回)

2024年3月19日(火) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 BL1列3番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17

ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110

ブラームス:ピアノ三重奏曲第1

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章

「世界を、こんなふうに見てごらん」(日高敏隆 著)読了 [読書]

真面目なようでいて、ちょっと不真面目なエッセイ。

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェン・ソナタ全曲演奏の2日目。

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェンは、まずもってとても親密。決してしかめっ面で悲壮ぶったところがない。いつもの散歩道をたどるかのような足取りで、演奏する自分自身が楽しんでいる。聴く方はそういう彼とのあいさつやら近況を交歓するかのような気分がある。まさにウィーンの街の歌。

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ