N響 MUSIC TOMORROW 2023 [コンサート]

久しぶりにN響の《ミュージックトモロウ》に足を運びました。

日本の現代音楽の作曲家に与えられる作曲賞である尾高賞。その最新の受賞作品をN響が演奏するというのが、この《ミュージックトモロウ》。

受賞作品とともに、代表的な現代作品も演奏する。今年は、N響とベルリン・フィルなど世界のトップオーケストラとの共同委嘱作品の世界初演というから一段と豪華なプログラム。

N響の高度な技術、初見対応力が存分に総攬できて、当代一流の人気ソリストが登場して、しかも、チケット代はたったの2千円と超お得。

今年の受賞作品は、ともに和の伝統楽器をソロに迎えた協奏曲というのが面白かった。伝統楽器の協奏曲はよくありそうだと思いましたが、尾高賞の受賞としては1977年以来だというから意外。武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」が1967年の作品。当時は、和と洋のどこか相容れぬ美意識の衝突と葛藤という対立的なものでしたが、今回の2作品は、いずれも驚くほど融和的、和洋一体となった音響で、いささかあっけないというのか、これまたとても意外でした。

一曲目の藤倉大の尺八協奏曲は、和洋が融け込んだユニヴァーサルな音楽ということで、まさに出鼻をくじかれるような思いがしました。藤原道山を聴くのは久しぶりですが、相変わらず道山の巧さはほんとうに舌を巻くような思いがします。しかし、その技巧というのは人造的な手触りであって、この曲では西洋楽器の室内オーケストラのなかに完全に融け込んでしまっています。尺八という楽器は、超自然でシンプルなものでその音も風音のようにナチュラルで素朴…というのが固定観念としてありますが、ここでの道山の尺八の高域の音色は驚くほどにピュア。フルート以上に正弦波に近い純度の高さがまさに超絶技巧的で、尺八からそういう音を出させることには矛盾をはらんでいるように思えますが、とにかく、おおお~っという衝撃があります。協奏曲というよりは、尺八をフューチャーした室内協奏交響曲という感覚。ブリュターニュの海がテーマだそうですが、海風と海中の浮遊感の心地よさがあって、さすが藤倉大だと思いました。

ダブル受賞の二曲目は、昨年亡くなった一柳慧の絶筆の作品。

実のところ、この作品が一番共感が持てました。やはり、同じような世代だからでしょうか。一柳慧は、私が中学・高校生の時代から、前衛音楽の旗手。インテリぶった若者のスターのような存在で、コンサートにも何回か足を運んだ思い出があります。それはあくまでも若気の至りとも言うべき知ったかぶりに過ぎず、実験的な音楽には好奇心はあっても心から共感することはなかったというのが本音です。それが、今や不思議とすっと心に染み込んでくるから不思議な気がします。

オーケストラは、藤倉作品よりもさらに簡素で小ぶりの弦楽合奏に打楽器がスパイスとして加わるのみ。金川真弓のヴァイオリンはさすがで、音色もピュアで音程も確か。この曲を聴いていると、共通性を感じて思い浮かべるのはヒラリー・ハーン。その絶対的な対比として浮かんでくるのは、先日リゲティを弾いていたコパチンスカヤ。同じ現代音楽といっても、コパチンスカヤはこの曲は絶対に弾かないだろうと確信できます。現代音楽にはそういう両極端があることに気づきます。その極端にミニマルで冷静客観的な曲に三味線という民族的な伝統楽器があてがわれるというのもある意味で皮肉です。

ヴァイオリンの感情を殺したようなロングトーンに対して、撥弦楽器のクリスプな表情の綾がうまく対比します。弦楽合奏と打楽器のアンサンブルが、その間を取り持ち、ごくごく感情希薄な音楽空間を満たしていく。その配剤の見事さには、不思議な癒やしの感覚がありました。

後半は、チェコの作曲家の作品。前半と打って変わって巨大な4管編成のフルオーケストラ。

作曲家というものを志したなら、一度はこういうものを書いてみたいのだろうなぁと思わせる巨大で複雑な音楽。絶えず無数の音が輝き仄めき鳴り響くカオスの宇宙的音楽。

前半の2作品とは対照的に、ソリスティックなものは皆無の巨大オーケストラ曲で、ミクロ的には各楽器にとんでもないアクロバティックな演奏技巧を強いているかもしれないのですが、それは目には見えないし聞こえもしない。とにかくいったいどうやってタテを合わせるのかと唖然とするばかり。

素人には想像もつかないような作曲技法の限りが尽くされいるのだろうとは想像するし、楽章に分けられていることもわかるのですがその構造はつかみどころがありません。実際、指揮者の前には巨大な総譜が拡げられていて、のべつまくなしに指揮者はその大きなページをめくっていきます。時間の流れも感じさせないし、物語性は皆無の世界。かえって「ゆく川の流れは絶えずして…」のような無常観すら感じさせるところがありました。

指揮者の杉山洋一が素晴らしかった。

前半も含めて、楽曲のマネジメント力がとてつもない。演奏の完成度がほんとうに素晴らしい。今回は、予定していた指揮者が個人的な事情でキャンセルして、急遽、イタリアから駆けつけたとのこと。そのことはかえってN響にとっても作曲者たちにとっても幸いだったのではないかと予感はしていたのですが、これほどの充実とは思っていませんでした。指揮ぶりにはよどみがなく、現代音楽に対する心からの共感ぶりが感じられます。団員も至極満足そうで、本人も、満面、快心の笑みを湛えて、演奏の喜びが伝わってきました。

Music Tomorrow 2023

2023年6月27日(火)19:00

東京・初台 東京オペラシティ コンサートホール

(2階1列25番)

杉山洋一(指揮)

NHK交響楽団

藤倉 大/尺八協奏曲 (2021)

[第70回「尾高賞」受賞作品]

独奏:藤原道山(尺八)

(アンコール)

中尾都山/鶴の巣籠(尺八:藤原道山)

一柳 慧/ヴァイオリンと三味線のための二重協奏曲(2021)

[第70回「尾高賞」受賞作品]

独奏:金川真弓(Vn)、本條秀慈郎(三味線)

ミロスラフ・スルンカ/スーパーオーガニズム(2022)

[NHK交響楽団、ベルリン・フィ、ロサンゼルス・フィル、パリ管、チェコ・フィル共同委嘱作品/世界初演]

日本の現代音楽の作曲家に与えられる作曲賞である尾高賞。その最新の受賞作品をN響が演奏するというのが、この《ミュージックトモロウ》。

受賞作品とともに、代表的な現代作品も演奏する。今年は、N響とベルリン・フィルなど世界のトップオーケストラとの共同委嘱作品の世界初演というから一段と豪華なプログラム。

N響の高度な技術、初見対応力が存分に総攬できて、当代一流の人気ソリストが登場して、しかも、チケット代はたったの2千円と超お得。

今年の受賞作品は、ともに和の伝統楽器をソロに迎えた協奏曲というのが面白かった。伝統楽器の協奏曲はよくありそうだと思いましたが、尾高賞の受賞としては1977年以来だというから意外。武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」が1967年の作品。当時は、和と洋のどこか相容れぬ美意識の衝突と葛藤という対立的なものでしたが、今回の2作品は、いずれも驚くほど融和的、和洋一体となった音響で、いささかあっけないというのか、これまたとても意外でした。

一曲目の藤倉大の尺八協奏曲は、和洋が融け込んだユニヴァーサルな音楽ということで、まさに出鼻をくじかれるような思いがしました。藤原道山を聴くのは久しぶりですが、相変わらず道山の巧さはほんとうに舌を巻くような思いがします。しかし、その技巧というのは人造的な手触りであって、この曲では西洋楽器の室内オーケストラのなかに完全に融け込んでしまっています。尺八という楽器は、超自然でシンプルなものでその音も風音のようにナチュラルで素朴…というのが固定観念としてありますが、ここでの道山の尺八の高域の音色は驚くほどにピュア。フルート以上に正弦波に近い純度の高さがまさに超絶技巧的で、尺八からそういう音を出させることには矛盾をはらんでいるように思えますが、とにかく、おおお~っという衝撃があります。協奏曲というよりは、尺八をフューチャーした室内協奏交響曲という感覚。ブリュターニュの海がテーマだそうですが、海風と海中の浮遊感の心地よさがあって、さすが藤倉大だと思いました。

ダブル受賞の二曲目は、昨年亡くなった一柳慧の絶筆の作品。

実のところ、この作品が一番共感が持てました。やはり、同じような世代だからでしょうか。一柳慧は、私が中学・高校生の時代から、前衛音楽の旗手。インテリぶった若者のスターのような存在で、コンサートにも何回か足を運んだ思い出があります。それはあくまでも若気の至りとも言うべき知ったかぶりに過ぎず、実験的な音楽には好奇心はあっても心から共感することはなかったというのが本音です。それが、今や不思議とすっと心に染み込んでくるから不思議な気がします。

オーケストラは、藤倉作品よりもさらに簡素で小ぶりの弦楽合奏に打楽器がスパイスとして加わるのみ。金川真弓のヴァイオリンはさすがで、音色もピュアで音程も確か。この曲を聴いていると、共通性を感じて思い浮かべるのはヒラリー・ハーン。その絶対的な対比として浮かんでくるのは、先日リゲティを弾いていたコパチンスカヤ。同じ現代音楽といっても、コパチンスカヤはこの曲は絶対に弾かないだろうと確信できます。現代音楽にはそういう両極端があることに気づきます。その極端にミニマルで冷静客観的な曲に三味線という民族的な伝統楽器があてがわれるというのもある意味で皮肉です。

ヴァイオリンの感情を殺したようなロングトーンに対して、撥弦楽器のクリスプな表情の綾がうまく対比します。弦楽合奏と打楽器のアンサンブルが、その間を取り持ち、ごくごく感情希薄な音楽空間を満たしていく。その配剤の見事さには、不思議な癒やしの感覚がありました。

後半は、チェコの作曲家の作品。前半と打って変わって巨大な4管編成のフルオーケストラ。

作曲家というものを志したなら、一度はこういうものを書いてみたいのだろうなぁと思わせる巨大で複雑な音楽。絶えず無数の音が輝き仄めき鳴り響くカオスの宇宙的音楽。

前半の2作品とは対照的に、ソリスティックなものは皆無の巨大オーケストラ曲で、ミクロ的には各楽器にとんでもないアクロバティックな演奏技巧を強いているかもしれないのですが、それは目には見えないし聞こえもしない。とにかくいったいどうやってタテを合わせるのかと唖然とするばかり。

素人には想像もつかないような作曲技法の限りが尽くされいるのだろうとは想像するし、楽章に分けられていることもわかるのですがその構造はつかみどころがありません。実際、指揮者の前には巨大な総譜が拡げられていて、のべつまくなしに指揮者はその大きなページをめくっていきます。時間の流れも感じさせないし、物語性は皆無の世界。かえって「ゆく川の流れは絶えずして…」のような無常観すら感じさせるところがありました。

指揮者の杉山洋一が素晴らしかった。

前半も含めて、楽曲のマネジメント力がとてつもない。演奏の完成度がほんとうに素晴らしい。今回は、予定していた指揮者が個人的な事情でキャンセルして、急遽、イタリアから駆けつけたとのこと。そのことはかえってN響にとっても作曲者たちにとっても幸いだったのではないかと予感はしていたのですが、これほどの充実とは思っていませんでした。指揮ぶりにはよどみがなく、現代音楽に対する心からの共感ぶりが感じられます。団員も至極満足そうで、本人も、満面、快心の笑みを湛えて、演奏の喜びが伝わってきました。

Music Tomorrow 2023

2023年6月27日(火)19:00

東京・初台 東京オペラシティ コンサートホール

(2階1列25番)

杉山洋一(指揮)

NHK交響楽団

藤倉 大/尺八協奏曲 (2021)

[第70回「尾高賞」受賞作品]

独奏:藤原道山(尺八)

(アンコール)

中尾都山/鶴の巣籠(尺八:藤原道山)

一柳 慧/ヴァイオリンと三味線のための二重協奏曲(2021)

[第70回「尾高賞」受賞作品]

独奏:金川真弓(Vn)、本條秀慈郎(三味線)

ミロスラフ・スルンカ/スーパーオーガニズム(2022)

[NHK交響楽団、ベルリン・フィ、ロサンゼルス・フィル、パリ管、チェコ・フィル共同委嘱作品/世界初演]

30年の軌跡 (田部京子ピアノ・リサイタル) [コンサート]

ここのところ浜離宮朝日ホールの田部京子さんのリサイタルには欠かさず聴きにでかけています。

今回は、そのリサイタル・シリーズの20周年記念。

しかもCDデビュー30周年という節目でもあるそうです。30年といえばずいぶんと長い歳月ですが、田部さんはずっと変わらずにお若いまま。

ホールに入ってまず目を引いたのは、楽器。

何とベーゼンドルファーです。側面のロゴマークがいきなり目に飛び込んできました。

田部京子さんといえばスタインウェイのイメージです。このシリーズでも、おそらくホール備え付けの楽器と思われるスタインウェイを弾いておられていてそれが自然な情景として定着していたと思います。

そのピアノの音が素晴らしかった。

音に柔らかさと暖かみがあって、特に、低域が深く沈み込むのがベーゼンの響きのイメージですが、田部さんが弾くこのピアノはそれでいて低音がとても明瞭で濁らない。スタインウェイだと大概のピアニストは打撃がつまって音が濁ってしまう。ところが田部さんは深々と底なしに沈んでいく。

しかも、音色のコントロールが実に自由で、田部さんはそういう声部の線を弾きわけ巧みにつないでいく。調律も見事で、低域、中域、高域と音色が微妙にグラデーションを持っていて、よく歌うし、高域の燦めきや輝きが心地よい。田部さんはその自在さを心から楽しんでいるように見えます。

前半の曲目は、30周年の節目にリリースした最新アルバム《メロディ》のもの。最初はそれに先だって、田部さんの看板でもある吉松隆のプレアデス舞曲集から。星の燦めきのような曲調は、音が少し重めのベーゼンではどうかな?と思っていたのですが、そのほのかな透明な輝きは見事。むしろ、《真夜中のノエル》の祈りの歌の限りない純度の高さが素晴らしく、久々にウルウルとしてしまいました。

後で気づいたのですが、最新アルバムは、ベーゼンドルファーModel 280 VCで収録されています。そして、このコンサート・プログラムにもベーゼンドルファー・ジャパンの名が日本コロンビアとともにクレジットされていて、この楽器には格別な意味合いがあるようです。

さらに、これも後で気づいたことですが、この日の楽器は、録音に使われたピアノとは違うモデル。ベーゼンドルファーというと97鍵のインペリアルが有名ですが、それがベーゼンだと思うとそれよりずっと小さい。スタインウェイのコンサートグラウンドとほぼ変わらないサイズ。録音に使われたものよりも約5cmほど短い、小さめの特別なエディションのようです。そのせいなのか、より引き締まった現代的な味わいがあります。

後半は、シューベルトの《幻想ソナタ》。

これも、この朝日ホールでのシリーズ第1回で演奏されたもの。その初心に戻りたいとの思いが込められているそうです。

シューベルトのピアノ曲というと、死の年に作曲された3つのソナタばかりが取り上げられますが、「3つのピアノ曲(D946)」とともに死の3年前に書かれて生前から出版されてもいたこのソナタも晩年の傑作に入れてよいのだと思います。

まず出だしに繰り返される短いモチーフの音色のくぐもったような内気な響きにはっとさせられます。それが心の深淵から遠くに響いてきて、ほんのわずかずつこちらにと近づいて来る。このモチーフは、第二主題とともにこの後何度も繰り返し繰り返し現れますが、田部さんはその音色を精妙に塗り分けていきます。

ポール・ルイスのCDを聴いてみると、やはり、ルイスはスタインウェイのピアニスト。例えてみれば、同じ静謐な空気を暖めていく熱であってもルイスのは石炭ストーブのようなかぁーっと来る直截なものですが、田部さんのベーゼンドルファーは薪ストーブのような柔らかさがあって、熱が高まる瞬間には燃え上がる上昇感や、その焔のなかにはじけ散る火華の仄めきがあります。

そういうタッチの自在さ、反応の良さで可能になる表現の多彩さをひとつひとつ自らも確かめ、かみしめ、慈しむように、テンポはとてもゆっくりしています。そのことは、前半の小曲のひとつひとつからも感じていました。やはり遅めのテンポで演奏するポール・ルイスと較べても、もっと内省的でそれだけにシューベルトの晩年のたゆたうような夢幻の境地に深く沈潜し、そこから高揚感がゆっくりと湧き上がってくるという表現が際立ちます。

田部さん自身にとっても快心の演奏だったのではないでしょうか。本懐の演奏を可能にしたこの日の楽器を、私はどうしても特別なものと感じてしまうのです。

コンサート後に、すぐに、最新アルバムを買い求めました。やはり、この日の公演でのベーゼンドルファーの音を彷彿とさせます。何の予備知識もなくて聴いてもそう感じたのかどうかわかりませんが、生の音を記憶している耳は確かにベーゼンドルファーの音だと感じ取ります。

曲もわかりやすく親しみやすい小品ばかりの選曲で、しかも演奏も素晴らしく、そしてオーディオ的にもピアノの音をよくとらえた極上の優秀録音だと思います。

CDデビュー30周年×浜離宮リサイタル・シリーズ20周年記念

田部京子ピアノ・リサイタル

2023年6月25日(日) 14:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階9列9番)

田部京子(ピアノ)

使用ピアノ:ベーゼンドルファーModel275

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像 線形のロマンス 鳥のいる間奏曲 真夜中のノエル

J. S. バッハ/コルトー:アリオーソ

メンデルスゾーン:無言歌集より

ないしょ話 Op.19-4 べニスのゴンドラの歌 第2番 Op.30-6

グリーグ:抒情小曲集より ノクターン Op.54-4

シベリウス:もみの木 Op.75-5

グリンカ=バラキレフ:ひばり

シューマン=リスト:献呈 S.566

ドビュッシー:月の光

シューベルト :ピアノソナタ第18番「幻想」 D894 Op.78

(アンコール)

シューベルト:ハンガリー風のメロディ

スコリク:メロディー

シューベルト(田部京子/吉松隆編曲) :アヴェ・マリア

今回は、そのリサイタル・シリーズの20周年記念。

しかもCDデビュー30周年という節目でもあるそうです。30年といえばずいぶんと長い歳月ですが、田部さんはずっと変わらずにお若いまま。

ホールに入ってまず目を引いたのは、楽器。

何とベーゼンドルファーです。側面のロゴマークがいきなり目に飛び込んできました。

田部京子さんといえばスタインウェイのイメージです。このシリーズでも、おそらくホール備え付けの楽器と思われるスタインウェイを弾いておられていてそれが自然な情景として定着していたと思います。

そのピアノの音が素晴らしかった。

音に柔らかさと暖かみがあって、特に、低域が深く沈み込むのがベーゼンの響きのイメージですが、田部さんが弾くこのピアノはそれでいて低音がとても明瞭で濁らない。スタインウェイだと大概のピアニストは打撃がつまって音が濁ってしまう。ところが田部さんは深々と底なしに沈んでいく。

しかも、音色のコントロールが実に自由で、田部さんはそういう声部の線を弾きわけ巧みにつないでいく。調律も見事で、低域、中域、高域と音色が微妙にグラデーションを持っていて、よく歌うし、高域の燦めきや輝きが心地よい。田部さんはその自在さを心から楽しんでいるように見えます。

前半の曲目は、30周年の節目にリリースした最新アルバム《メロディ》のもの。最初はそれに先だって、田部さんの看板でもある吉松隆のプレアデス舞曲集から。星の燦めきのような曲調は、音が少し重めのベーゼンではどうかな?と思っていたのですが、そのほのかな透明な輝きは見事。むしろ、《真夜中のノエル》の祈りの歌の限りない純度の高さが素晴らしく、久々にウルウルとしてしまいました。

後で気づいたのですが、最新アルバムは、ベーゼンドルファーModel 280 VCで収録されています。そして、このコンサート・プログラムにもベーゼンドルファー・ジャパンの名が日本コロンビアとともにクレジットされていて、この楽器には格別な意味合いがあるようです。

さらに、これも後で気づいたことですが、この日の楽器は、録音に使われたピアノとは違うモデル。ベーゼンドルファーというと97鍵のインペリアルが有名ですが、それがベーゼンだと思うとそれよりずっと小さい。スタインウェイのコンサートグラウンドとほぼ変わらないサイズ。録音に使われたものよりも約5cmほど短い、小さめの特別なエディションのようです。そのせいなのか、より引き締まった現代的な味わいがあります。

後半は、シューベルトの《幻想ソナタ》。

これも、この朝日ホールでのシリーズ第1回で演奏されたもの。その初心に戻りたいとの思いが込められているそうです。

シューベルトのピアノ曲というと、死の年に作曲された3つのソナタばかりが取り上げられますが、「3つのピアノ曲(D946)」とともに死の3年前に書かれて生前から出版されてもいたこのソナタも晩年の傑作に入れてよいのだと思います。

まず出だしに繰り返される短いモチーフの音色のくぐもったような内気な響きにはっとさせられます。それが心の深淵から遠くに響いてきて、ほんのわずかずつこちらにと近づいて来る。このモチーフは、第二主題とともにこの後何度も繰り返し繰り返し現れますが、田部さんはその音色を精妙に塗り分けていきます。

ポール・ルイスのCDを聴いてみると、やはり、ルイスはスタインウェイのピアニスト。例えてみれば、同じ静謐な空気を暖めていく熱であってもルイスのは石炭ストーブのようなかぁーっと来る直截なものですが、田部さんのベーゼンドルファーは薪ストーブのような柔らかさがあって、熱が高まる瞬間には燃え上がる上昇感や、その焔のなかにはじけ散る火華の仄めきがあります。

そういうタッチの自在さ、反応の良さで可能になる表現の多彩さをひとつひとつ自らも確かめ、かみしめ、慈しむように、テンポはとてもゆっくりしています。そのことは、前半の小曲のひとつひとつからも感じていました。やはり遅めのテンポで演奏するポール・ルイスと較べても、もっと内省的でそれだけにシューベルトの晩年のたゆたうような夢幻の境地に深く沈潜し、そこから高揚感がゆっくりと湧き上がってくるという表現が際立ちます。

田部さん自身にとっても快心の演奏だったのではないでしょうか。本懐の演奏を可能にしたこの日の楽器を、私はどうしても特別なものと感じてしまうのです。

コンサート後に、すぐに、最新アルバムを買い求めました。やはり、この日の公演でのベーゼンドルファーの音を彷彿とさせます。何の予備知識もなくて聴いてもそう感じたのかどうかわかりませんが、生の音を記憶している耳は確かにベーゼンドルファーの音だと感じ取ります。

曲もわかりやすく親しみやすい小品ばかりの選曲で、しかも演奏も素晴らしく、そしてオーディオ的にもピアノの音をよくとらえた極上の優秀録音だと思います。

CDデビュー30周年×浜離宮リサイタル・シリーズ20周年記念

田部京子ピアノ・リサイタル

2023年6月25日(日) 14:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階9列9番)

田部京子(ピアノ)

使用ピアノ:ベーゼンドルファーModel275

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像 線形のロマンス 鳥のいる間奏曲 真夜中のノエル

J. S. バッハ/コルトー:アリオーソ

メンデルスゾーン:無言歌集より

ないしょ話 Op.19-4 べニスのゴンドラの歌 第2番 Op.30-6

グリーグ:抒情小曲集より ノクターン Op.54-4

シベリウス:もみの木 Op.75-5

グリンカ=バラキレフ:ひばり

シューマン=リスト:献呈 S.566

ドビュッシー:月の光

シューベルト :ピアノソナタ第18番「幻想」 D894 Op.78

(アンコール)

シューベルト:ハンガリー風のメロディ

スコリク:メロディー

シューベルト(田部京子/吉松隆編曲) :アヴェ・マリア

蘇る、秘蔵チェンバロの響き (ICUチャペル・チャリティー) [コンサート]

国際基督教大学(ICU)のチャペルで行われたチェンバロ・コンサート。

大学の宗教音楽センターの部屋の片隅に布一枚がかけられたまま永く埋もれていたチェンバロを再生。その復活コンサート。

きっかけは、2019年に着任した佐藤望教授がそのチェンバロを発見し修復に尽力したこと。これを聞いた大西直樹教授が旧知のチェンバリスト水永牧子さんに声をかけてコンサートを企画した。ところが折からのコロナ禍のために企画は棚上げ。けれどもそのおかげで、楽器はさらに時間をかけて入念に調整される。1988年製作の古い楽器ですが、弾き込めば弾き込むほどその典雅な音色が磨かれ本来の明るさが輝いてくる。

コンサートでは、もう一台、スピネットも使用されました。こちらは佐藤教授の私有の楽器だそうです。

ヴァージナルとも呼ばれますが、いわば小型のチェンバロ。エリザベス朝時期のイギリスでこの楽器は大流行。コンサートの最初は、それにふさわしいパーセルの曲を、このスピネットで弾きます。

このスピネット、そのサイズにもかかわらず素晴らしい音色。音律はミーントーンに調律されているそうで、その透明な音色が本当に美しい。

このスピネット演奏に合わせて、この日のゲストの川口聖加さんがグリーンスリーヴスやダウランドの歌曲を歌います。川口さんは、スピネットの横に置かれた椅子に座って歌います。傍らの家人が「座って歌うのは歌いにくくないの?」と聞きます。これは私の推測ですが、椅子に座ることでちょうど耳の高さがスピネットの上蓋とぴったりと合います。そのことでスピネットの音がよく聞こえる。上蓋の角度に合わせて、楽器の響きも歌も一緒になってチャペルの空間へと飛び出していく。そういうことを家人に言うと、「ふ~ん」と半信半疑な返事。でも実際に、歌声とスピネットは見事に融和して、しかも、それぞれがそれぞれに心地よく響き、聴き取れたのです。

前半最後は、スカルラッティ。

これはそれにふさわしいチェンバロでの演奏です。楽器は、イタリアンタイプで鍵盤は一段のみ。胴も薄めで、聴き慣れたジャーマンタイプのような歯切れ良さや、フランス語の母音の甘い響きが心地よいフレンチタイプとは違って、とても明快でよく歌う。音律は、ヤング1/6。純正音律よりもちょっとだけ平均律に近い音律ですべての調性が演奏可能。

後半はすべてチェンバロで演奏されました。

その最初のフィッシャーのパッサカリアでちょっとハプニングがありました。演奏が落ちるというか一瞬止まって音が飛んでしまったのです。何もなかったように演奏は続きましたが、演奏が終わった後で水永さんが「すみません。ひとつの音のプレクトラム(爪)が飛んでしまったので治してもらいます。」とひと言。チェンバロは、ピアノがハンマーで弦を叩く打弦楽器であるのに対して、ギターのように爪で弦を引っ掻く撥弦楽器。その爪が飛んでしまったのです。ままあることなのだそうですが、目の前での演奏中にそういうハプニングは初めて。水永さんの涼しい顔にも感心しましたが、調律師の手際の良さにも感服。修復に尽力されたのはこの先生なのだそうです。

後半にも川口さんのソプラノ歌唱が参加。

曲は、いずれも「イタリア歌曲集」から。

この歌曲集は、声楽を志す者にはなじみの教本のようなもの。19世紀イタリアの音楽学者アレッサンドロ・パリゾッティが17、18世紀の歌曲やオペラのアリアなどを編纂した歌曲集のことなのですが、19世紀風のピアノ伴奏歌曲に編曲されているので、最近はこれを原典に戻して歌われることが多くなってきました。波多野睦美さんもそうやってCDを出しています。

ところがこの日は、逆に水永さんの「ピアノ譜もとても味わいがあるのよね」という提案があったそうで、これに川口さんも即座に同意。何とチェンバロでピアノ版そのままに弾くというのです。それがとても伸びやかで活き活きとした歌唱になりました。音律の選択にもそうしたたくらみが隠されていたのでしょうか。

アンコールの最後には、ウクライナ民謡を元にしたドイツ歌曲。そして、ベトナム戦争を描いた映画「ディアハンター」のテーマ曲。21世紀の今日にヨーロッパで国と国との間の苛烈な戦争が起きているという信じられない悲しい現実を改めて身にしみて感じさせられました。

ICUでは、現在、5人のウクライナからの学生を受け入れているそうです。コンサートの収益は、すべてこうした困難をかかえた学生たちの支援に充てられるそうです。400人近く集まった皆さんが気持ちよくチャリティーに応じておられました。

ICUチャペル・チャリティー

水永牧子チェンバロ・コンサート

~蘇る、秘蔵チェンバロの響き~

2023年6月24日(土)14:00

東京・三鷹市 国際基督教大学(ICU)礼拝堂

水永牧子(チェンバロ)

《ゲスト》川口聖加(ソプラノ)

プレトーク:水永牧子・佐藤望・大西直樹

H. パーセル:組曲第6番ニ長調 プレリュード/アルマンド/ホーンパイプ

H.パーセル:ラウンド“ゼロ”

J.クラーク:デンマーク王子の行進曲

イギリス民謡:グリーンスリーヴス*

J.ダウランド:流れよ、我が涙/おいで、もう一度*

D.スカルラッティ:ソナタ

K.208 イ長調 アンダンテ

K.3 イ短調 プレスト

K.175 イ短調 アレグロ

J.C.F.フィッシャー:アルペッジョ/パッサカリア ニ短調

J.S.バッハ:トッカータ ニ長調 BWV912

T.ジョルダーニ:愛しい人よ*

A.スカルラッティ:私を傷つけるのをやえるか/すみれ*

(アンコール)

ウクライナ民謡:美しいミンカ(ドイツ歌曲版)*

映画「ディアハンター」より カヴァティーナ

大学の宗教音楽センターの部屋の片隅に布一枚がかけられたまま永く埋もれていたチェンバロを再生。その復活コンサート。

きっかけは、2019年に着任した佐藤望教授がそのチェンバロを発見し修復に尽力したこと。これを聞いた大西直樹教授が旧知のチェンバリスト水永牧子さんに声をかけてコンサートを企画した。ところが折からのコロナ禍のために企画は棚上げ。けれどもそのおかげで、楽器はさらに時間をかけて入念に調整される。1988年製作の古い楽器ですが、弾き込めば弾き込むほどその典雅な音色が磨かれ本来の明るさが輝いてくる。

コンサートでは、もう一台、スピネットも使用されました。こちらは佐藤教授の私有の楽器だそうです。

ヴァージナルとも呼ばれますが、いわば小型のチェンバロ。エリザベス朝時期のイギリスでこの楽器は大流行。コンサートの最初は、それにふさわしいパーセルの曲を、このスピネットで弾きます。

このスピネット、そのサイズにもかかわらず素晴らしい音色。音律はミーントーンに調律されているそうで、その透明な音色が本当に美しい。

このスピネット演奏に合わせて、この日のゲストの川口聖加さんがグリーンスリーヴスやダウランドの歌曲を歌います。川口さんは、スピネットの横に置かれた椅子に座って歌います。傍らの家人が「座って歌うのは歌いにくくないの?」と聞きます。これは私の推測ですが、椅子に座ることでちょうど耳の高さがスピネットの上蓋とぴったりと合います。そのことでスピネットの音がよく聞こえる。上蓋の角度に合わせて、楽器の響きも歌も一緒になってチャペルの空間へと飛び出していく。そういうことを家人に言うと、「ふ~ん」と半信半疑な返事。でも実際に、歌声とスピネットは見事に融和して、しかも、それぞれがそれぞれに心地よく響き、聴き取れたのです。

前半最後は、スカルラッティ。

これはそれにふさわしいチェンバロでの演奏です。楽器は、イタリアンタイプで鍵盤は一段のみ。胴も薄めで、聴き慣れたジャーマンタイプのような歯切れ良さや、フランス語の母音の甘い響きが心地よいフレンチタイプとは違って、とても明快でよく歌う。音律は、ヤング1/6。純正音律よりもちょっとだけ平均律に近い音律ですべての調性が演奏可能。

後半はすべてチェンバロで演奏されました。

その最初のフィッシャーのパッサカリアでちょっとハプニングがありました。演奏が落ちるというか一瞬止まって音が飛んでしまったのです。何もなかったように演奏は続きましたが、演奏が終わった後で水永さんが「すみません。ひとつの音のプレクトラム(爪)が飛んでしまったので治してもらいます。」とひと言。チェンバロは、ピアノがハンマーで弦を叩く打弦楽器であるのに対して、ギターのように爪で弦を引っ掻く撥弦楽器。その爪が飛んでしまったのです。ままあることなのだそうですが、目の前での演奏中にそういうハプニングは初めて。水永さんの涼しい顔にも感心しましたが、調律師の手際の良さにも感服。修復に尽力されたのはこの先生なのだそうです。

後半にも川口さんのソプラノ歌唱が参加。

曲は、いずれも「イタリア歌曲集」から。

この歌曲集は、声楽を志す者にはなじみの教本のようなもの。19世紀イタリアの音楽学者アレッサンドロ・パリゾッティが17、18世紀の歌曲やオペラのアリアなどを編纂した歌曲集のことなのですが、19世紀風のピアノ伴奏歌曲に編曲されているので、最近はこれを原典に戻して歌われることが多くなってきました。波多野睦美さんもそうやってCDを出しています。

ところがこの日は、逆に水永さんの「ピアノ譜もとても味わいがあるのよね」という提案があったそうで、これに川口さんも即座に同意。何とチェンバロでピアノ版そのままに弾くというのです。それがとても伸びやかで活き活きとした歌唱になりました。音律の選択にもそうしたたくらみが隠されていたのでしょうか。

アンコールの最後には、ウクライナ民謡を元にしたドイツ歌曲。そして、ベトナム戦争を描いた映画「ディアハンター」のテーマ曲。21世紀の今日にヨーロッパで国と国との間の苛烈な戦争が起きているという信じられない悲しい現実を改めて身にしみて感じさせられました。

ICUでは、現在、5人のウクライナからの学生を受け入れているそうです。コンサートの収益は、すべてこうした困難をかかえた学生たちの支援に充てられるそうです。400人近く集まった皆さんが気持ちよくチャリティーに応じておられました。

ICUチャペル・チャリティー

水永牧子チェンバロ・コンサート

~蘇る、秘蔵チェンバロの響き~

2023年6月24日(土)14:00

東京・三鷹市 国際基督教大学(ICU)礼拝堂

水永牧子(チェンバロ)

《ゲスト》川口聖加(ソプラノ)

プレトーク:水永牧子・佐藤望・大西直樹

H. パーセル:組曲第6番ニ長調 プレリュード/アルマンド/ホーンパイプ

H.パーセル:ラウンド“ゼロ”

J.クラーク:デンマーク王子の行進曲

イギリス民謡:グリーンスリーヴス*

J.ダウランド:流れよ、我が涙/おいで、もう一度*

D.スカルラッティ:ソナタ

K.208 イ長調 アンダンテ

K.3 イ短調 プレスト

K.175 イ短調 アレグロ

J.C.F.フィッシャー:アルペッジョ/パッサカリア ニ短調

J.S.バッハ:トッカータ ニ長調 BWV912

T.ジョルダーニ:愛しい人よ*

A.スカルラッティ:私を傷つけるのをやえるか/すみれ*

(アンコール)

ウクライナ民謡:美しいミンカ(ドイツ歌曲版)*

映画「ディアハンター」より カヴァティーナ

タグ:チェンバロ

3つの巨大パイプオルガンを堪能 (東京芸術劇場パイプオルガンコンサート) [コンサート]

このところブランチコンサートなどでよく通っている東京芸術劇場コンサートホールですが、ふと、いつも見上げているパイプオルガンを一度も聴いたことがないことに思い当たりました。

このホールのオルガンは、今やオルガン大国である日本でも有数の規模を誇るオルガンです。しかも私にとっては最も身近にあるオルガン。そう思っていたところ絶好の機会が訪れました。

それは、新オルガニスト就任記念のコンサート。

徳岡めぐみさんとジャン=フィリップ・メルカールトのお二人が、この4月に新しく芸劇のオルガニストに就任し、そのお披露目のコンサートというわけです。そのプログラムは、ここのオルガンを徹底的に聴かせてくれるというもの。

なにしろここのオルガンは、リバーシブル。パイプオルガンの本体が回転します。まるで大掛かりな舞台セットのように、どんでん返しのように変わる。一方はメタリックなSF映画にでも出てくるような外観のモダンオルガン。もう一方は、いかにも歴史を感じさせる荘重な外観のオルガン。しかも、こちらはルネサンスとバロックの音律・音色と即座に切り換えられる。

この日は、その三通りのオルガンを全て聴かせてくれる。休憩時間には、約2分をかけて回転する光景を見せてもらいました。

まずは、17世紀北ドイツの夭折の作曲家ブルーンス。ルネサンスタイプのオルガンは清澄で清楚な音色がします。そして、次はバッハをバロックタイプでと交互に聴いていきます。やはり、耳になじむのはバロックタイプの音色。CDで聴くオルガンと言えばバッハの曲がほとんどで、音律もピッチもこのタイプなのでしょう。

前半最後は、徳岡さん、メルカールトさんの連弾でブランデンブルク協奏曲の2番を編曲したもの。原曲は、独奏楽器がトランペット、リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンと多彩で、しかも、音色も音量も際だって違うのでバランスが難しく、なかなか生では聴く機会が少ない曲です。それがオルガンの多彩なストップを駆使して4手、4段鍵盤とペダルで弾いていく。実に楽しい瞬間でした。

モダンタイプ面に反転させての後半は、すべてが20世紀の作曲家の音楽。

後期ロマン派という時代もオルガン曲の宝庫。バロック期の宗教音楽中心、多声部の対位法的技法から離れて、壮大な響きと平均律独特の劇的な音色に思わず我を忘れるほど。最後の、ドビュッシーなどは、なるほどドビュッシーはこういう新たな和声による巨大な構築物を創り上げていたのだと、原寸大の精密なモックアップを身近に観察するような発見に満ちた感動がありました。

オルガンの歴史は、教会の歴史でもあるのです。だから、オルガンの曲の多くは教会や聖堂のオルガンで聴くようにできています。一方で、コンサートホールのオルガンは、オーケストラとの共演であることが前提。その音造りは微妙に違う。だから、たったひとつの備え付けオルガンでは両立することが難しいのです。

3つのタイプを使い分けるということは、オーケストラとの協奏というコンサートホールオルガンの本職に思う存分に徹することができる一方で、バッハを始めとする宗教音楽などのバロック期のコンサートであってもポジティブオルガンなどを持ち出さずともアンサンブルは可能ですし、もちろん、バロック以前のパイプオルガンの古楽演奏も可能ということになります。

特に、モダンタイプの音量豊かな響きと倍音豊かな音色は特筆もので、これなら大オーケストラとの共演であっても埋もれることなく壮大に鳴るに違いありません。もっともっとオルガン付きのフルオーケストラものを演奏してほしいと願わずにはいられません。ホールからホールへと日を変えて渡り歩く在京オケの現状では難しいのかもしれませんが、何としてもどんどんとプログラムに取り入れて活用してほしい。

そういう魅力のあるオルガンが目の前にあったのだと気づかされるコンサートでした。

東京芸術劇場パイプオルガンコンサートVol.24

~オルガニスト就任記念~

2023年6月22日(木)19:00

東京・池袋 東京芸術劇場

オルガン:徳岡めぐみ、ジャン=フィリップ・メルカールト

N.ブルーンス/プレリューディウム ト長調 ★

J.S.バッハ/コラール「いと高きところにまします神にのみ栄光あれ」 BWV 662 ★

J.P.スウェーリンク/「我が青春は終わりぬ」 SwWV 324 ◆

B.メルニエ/インヴェンション 第4番 ◆

J.S.バッハ(J-P.メルカールト編曲)/

ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV 1047 ★◆

C.トゥルヌミール(M.デュリュフレ編曲)/コラール即興曲「過ぎ越しのいけにえ」 ◆

M.デュプレ/「オルガン交響曲 第2番 Op. 26」より 第2楽章 インテルメッツォ ◆

M.レーガー/幻想曲とフーガ ニ短調 (改訂版) Op. 135b ★

C.ドビュッシー(J-P.メルカールト編曲)/『夜想曲』より 「祭」 ★◆

♪ルネサンス&バロック&モダン・オルガンを使用

★:徳岡めぐみ

◆:ジャン=フィリップ・メルカールト

ルネサンス・オルガン

[17世紀初頭・オランダ・ルネサンスタイプ]

(A=467Hz ミーントーン調律法)

バロック・オルガン

[18世紀・中部ドイル・バロックタイプ]

(A=415Hz バロック調律法]

モダン・オルガン

[フランス・シンフォニックタイプ]

(A=442Hz 平均律調律法)

このホールのオルガンは、今やオルガン大国である日本でも有数の規模を誇るオルガンです。しかも私にとっては最も身近にあるオルガン。そう思っていたところ絶好の機会が訪れました。

それは、新オルガニスト就任記念のコンサート。

徳岡めぐみさんとジャン=フィリップ・メルカールトのお二人が、この4月に新しく芸劇のオルガニストに就任し、そのお披露目のコンサートというわけです。そのプログラムは、ここのオルガンを徹底的に聴かせてくれるというもの。

なにしろここのオルガンは、リバーシブル。パイプオルガンの本体が回転します。まるで大掛かりな舞台セットのように、どんでん返しのように変わる。一方はメタリックなSF映画にでも出てくるような外観のモダンオルガン。もう一方は、いかにも歴史を感じさせる荘重な外観のオルガン。しかも、こちらはルネサンスとバロックの音律・音色と即座に切り換えられる。

この日は、その三通りのオルガンを全て聴かせてくれる。休憩時間には、約2分をかけて回転する光景を見せてもらいました。

まずは、17世紀北ドイツの夭折の作曲家ブルーンス。ルネサンスタイプのオルガンは清澄で清楚な音色がします。そして、次はバッハをバロックタイプでと交互に聴いていきます。やはり、耳になじむのはバロックタイプの音色。CDで聴くオルガンと言えばバッハの曲がほとんどで、音律もピッチもこのタイプなのでしょう。

前半最後は、徳岡さん、メルカールトさんの連弾でブランデンブルク協奏曲の2番を編曲したもの。原曲は、独奏楽器がトランペット、リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンと多彩で、しかも、音色も音量も際だって違うのでバランスが難しく、なかなか生では聴く機会が少ない曲です。それがオルガンの多彩なストップを駆使して4手、4段鍵盤とペダルで弾いていく。実に楽しい瞬間でした。

モダンタイプ面に反転させての後半は、すべてが20世紀の作曲家の音楽。

後期ロマン派という時代もオルガン曲の宝庫。バロック期の宗教音楽中心、多声部の対位法的技法から離れて、壮大な響きと平均律独特の劇的な音色に思わず我を忘れるほど。最後の、ドビュッシーなどは、なるほどドビュッシーはこういう新たな和声による巨大な構築物を創り上げていたのだと、原寸大の精密なモックアップを身近に観察するような発見に満ちた感動がありました。

オルガンの歴史は、教会の歴史でもあるのです。だから、オルガンの曲の多くは教会や聖堂のオルガンで聴くようにできています。一方で、コンサートホールのオルガンは、オーケストラとの共演であることが前提。その音造りは微妙に違う。だから、たったひとつの備え付けオルガンでは両立することが難しいのです。

3つのタイプを使い分けるということは、オーケストラとの協奏というコンサートホールオルガンの本職に思う存分に徹することができる一方で、バッハを始めとする宗教音楽などのバロック期のコンサートであってもポジティブオルガンなどを持ち出さずともアンサンブルは可能ですし、もちろん、バロック以前のパイプオルガンの古楽演奏も可能ということになります。

特に、モダンタイプの音量豊かな響きと倍音豊かな音色は特筆もので、これなら大オーケストラとの共演であっても埋もれることなく壮大に鳴るに違いありません。もっともっとオルガン付きのフルオーケストラものを演奏してほしいと願わずにはいられません。ホールからホールへと日を変えて渡り歩く在京オケの現状では難しいのかもしれませんが、何としてもどんどんとプログラムに取り入れて活用してほしい。

そういう魅力のあるオルガンが目の前にあったのだと気づかされるコンサートでした。

東京芸術劇場パイプオルガンコンサートVol.24

~オルガニスト就任記念~

2023年6月22日(木)19:00

東京・池袋 東京芸術劇場

オルガン:徳岡めぐみ、ジャン=フィリップ・メルカールト

N.ブルーンス/プレリューディウム ト長調 ★

J.S.バッハ/コラール「いと高きところにまします神にのみ栄光あれ」 BWV 662 ★

J.P.スウェーリンク/「我が青春は終わりぬ」 SwWV 324 ◆

B.メルニエ/インヴェンション 第4番 ◆

J.S.バッハ(J-P.メルカールト編曲)/

ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV 1047 ★◆

C.トゥルヌミール(M.デュリュフレ編曲)/コラール即興曲「過ぎ越しのいけにえ」 ◆

M.デュプレ/「オルガン交響曲 第2番 Op. 26」より 第2楽章 インテルメッツォ ◆

M.レーガー/幻想曲とフーガ ニ短調 (改訂版) Op. 135b ★

C.ドビュッシー(J-P.メルカールト編曲)/『夜想曲』より 「祭」 ★◆

♪ルネサンス&バロック&モダン・オルガンを使用

★:徳岡めぐみ

◆:ジャン=フィリップ・メルカールト

ルネサンス・オルガン

[17世紀初頭・オランダ・ルネサンスタイプ]

(A=467Hz ミーントーン調律法)

バロック・オルガン

[18世紀・中部ドイル・バロックタイプ]

(A=415Hz バロック調律法]

モダン・オルガン

[フランス・シンフォニックタイプ]

(A=442Hz 平均律調律法)

「楽器編成が変わるピアノ三重奏曲」 (清水和音の名曲ラウンジ) [コンサート]

ウィークデーのお昼前のお手軽なコンサートシリーズの「芸劇ブランチコンサート」。

お手軽といっても、それは休憩なしの1時間ぽっきり、チケット代もお財布に優しい、ということであって、中味はとても濃くて極上の演奏が楽しめます。

司会も兼ねた清水和音さんは、その軽快なトークも楽しいのですが、何よりも素晴らしいのは、そのプロデューサーとしての力量なんだと思います。毎回登場する若手・中堅のプレーヤーの豪華なことは、清水さんならではのネットワークのたまものなのでしょうし、その選曲についても名曲ぞろいでありながら、ちょっと生演奏では聴く機会が少ないレアもの。

この日のゲストの、伊東裕さんも、伊藤圭さんもそういう実力派の若手・中堅です。伊藤さんはこのシリーズでは常連といってもよい顔なじみですが、クラリネットというのはなかなかステージでスポットライトを浴びにくい存在。オーケストラやブラバン、室内合奏で、あれほど重要な役割を担いながらも、ソロピースとなると意外に少ない。

この日のプログラムは、室内楽の王道である三重奏ですが、いずれもクラリネットが主役の三重奏曲。

グリンカは、初めて聴く曲ですが、題名が「悲愴」という割には情緒豊かな美しい音楽。ロシア国民音楽の祖として知られるグリンカですが、これまたロシア情緒一辺倒ではなくて西欧あるいは南欧的な優美さにも溢れています。もともとはチェロではなくてファゴットとのトリオだそうですが、伊東裕さんのチェロにかかると、クラリネットの音色との融和が実に蠱惑的。伊藤圭さんは、アンサンブルにはいつも裕さんをご指名なのだそうですが、それも宜なるかなだと思います。ひとまわりお歳の違うお二人ですが、その出会いは圭さんが東京芸大学内で組んだアンサンブルだったそうで、以来、このお二人の組み合わせが続いているのだとか。

その、裕さんのソロによるベートーヴェンの変奏曲。

そのチェロの柔らかでビロードのように滑らかな音色の素晴らしいこと。チェロという楽器は、いざソロとなるとガッガッと激しいアタックをかけたり朗朗と雄渾に歌い上げたりするような楽器ですが、裕さんのソロは決してそういうことがない。それでいて、子音のような頭は明瞭だし倍音豊かな音色は明快でよく遠くまで届く。

伊東裕さんは、先般、東京都交響楽団の首席に就任しましたが、以前から紀尾井ホール室内管弦楽団のメンバーですし、何と言っても今注目度最高の《葵トリオ》のメンバーです。根っからのアンサンブルプレーヤーなのでしょう。清水さんが盛んに楽しそうにからかっていましたが、裕さんは人前で話すのが苦手なのだそうですが、そういう気質と通じ合うところがあるのかもしれません。

最後のベートーヴェン「街の歌」は、たいへんな名曲ですが、クラリネットが加わってのピアノ三重奏曲ということで、滅多に生演奏は聴けません。それがもう、素晴らしい音楽でした。若いベートーヴェンが、ウィーンの華やいだ旋律を巧みに繰った実に晴れやかな音楽。クラリネットの音色の高低の広い音域での豊かな音色を、実に安定した音程で繰り広げる伊藤圭さんの名人芸と、それを引き立て、時に優雅に掛け合う伊東裕さんのチェロ。清水さんのピアノは、こういうベートーヴェンの時に最良の美質を発揮します。

ほんとうに堪能しました。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第42回「楽器編成が変わるピアノ三重奏曲」

2023年6月21日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列28番)

グリンカ:悲愴トリオ 二短調

伊東裕(Vc)伊藤圭(Cl)清水和音(Pf)

ベートーヴェン 「魔笛」の主題による7つの変奏曲 変ホ長調WoO.46 (Vc+P)

伊東裕(Vc)清水和音(Pf)

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲「街の歌」op.11 変ロ長調

伊東裕(Vc)伊藤圭(Cl)清水和音(Pf)

お手軽といっても、それは休憩なしの1時間ぽっきり、チケット代もお財布に優しい、ということであって、中味はとても濃くて極上の演奏が楽しめます。

司会も兼ねた清水和音さんは、その軽快なトークも楽しいのですが、何よりも素晴らしいのは、そのプロデューサーとしての力量なんだと思います。毎回登場する若手・中堅のプレーヤーの豪華なことは、清水さんならではのネットワークのたまものなのでしょうし、その選曲についても名曲ぞろいでありながら、ちょっと生演奏では聴く機会が少ないレアもの。

この日のゲストの、伊東裕さんも、伊藤圭さんもそういう実力派の若手・中堅です。伊藤さんはこのシリーズでは常連といってもよい顔なじみですが、クラリネットというのはなかなかステージでスポットライトを浴びにくい存在。オーケストラやブラバン、室内合奏で、あれほど重要な役割を担いながらも、ソロピースとなると意外に少ない。

この日のプログラムは、室内楽の王道である三重奏ですが、いずれもクラリネットが主役の三重奏曲。

グリンカは、初めて聴く曲ですが、題名が「悲愴」という割には情緒豊かな美しい音楽。ロシア国民音楽の祖として知られるグリンカですが、これまたロシア情緒一辺倒ではなくて西欧あるいは南欧的な優美さにも溢れています。もともとはチェロではなくてファゴットとのトリオだそうですが、伊東裕さんのチェロにかかると、クラリネットの音色との融和が実に蠱惑的。伊藤圭さんは、アンサンブルにはいつも裕さんをご指名なのだそうですが、それも宜なるかなだと思います。ひとまわりお歳の違うお二人ですが、その出会いは圭さんが東京芸大学内で組んだアンサンブルだったそうで、以来、このお二人の組み合わせが続いているのだとか。

その、裕さんのソロによるベートーヴェンの変奏曲。

そのチェロの柔らかでビロードのように滑らかな音色の素晴らしいこと。チェロという楽器は、いざソロとなるとガッガッと激しいアタックをかけたり朗朗と雄渾に歌い上げたりするような楽器ですが、裕さんのソロは決してそういうことがない。それでいて、子音のような頭は明瞭だし倍音豊かな音色は明快でよく遠くまで届く。

伊東裕さんは、先般、東京都交響楽団の首席に就任しましたが、以前から紀尾井ホール室内管弦楽団のメンバーですし、何と言っても今注目度最高の《葵トリオ》のメンバーです。根っからのアンサンブルプレーヤーなのでしょう。清水さんが盛んに楽しそうにからかっていましたが、裕さんは人前で話すのが苦手なのだそうですが、そういう気質と通じ合うところがあるのかもしれません。

最後のベートーヴェン「街の歌」は、たいへんな名曲ですが、クラリネットが加わってのピアノ三重奏曲ということで、滅多に生演奏は聴けません。それがもう、素晴らしい音楽でした。若いベートーヴェンが、ウィーンの華やいだ旋律を巧みに繰った実に晴れやかな音楽。クラリネットの音色の高低の広い音域での豊かな音色を、実に安定した音程で繰り広げる伊藤圭さんの名人芸と、それを引き立て、時に優雅に掛け合う伊東裕さんのチェロ。清水さんのピアノは、こういうベートーヴェンの時に最良の美質を発揮します。

ほんとうに堪能しました。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第42回「楽器編成が変わるピアノ三重奏曲」

2023年6月21日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列28番)

グリンカ:悲愴トリオ 二短調

伊東裕(Vc)伊藤圭(Cl)清水和音(Pf)

ベートーヴェン 「魔笛」の主題による7つの変奏曲 変ホ長調WoO.46 (Vc+P)

伊東裕(Vc)清水和音(Pf)

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲「街の歌」op.11 変ロ長調

伊東裕(Vc)伊藤圭(Cl)清水和音(Pf)

「長い物語のためのいくつかの短いお話」(ロジェ・グルニエ 著・宮下志朗 訳)読了 [読書]

訳者によるとロジェ・グルニエは、メジャーな作家ではないが、フランス現代作家のなかでも邦訳されている著書が多く、日本にもコアな読者が確実に存在するという作家だという。大戦中にレジスタンスに参加し、戦後、カミュの知己も得たという。本作は、2017年に物故した著者の最後の作品。

もし《老人文学》というジャンルがあるとしたら、これはまさにその金字塔と言うべき短編小説集なのかも知れない。

グルニエ自身が「記憶そのものがすでにして、一個の小説家といえる。…記憶を創作するということは、記憶に忠実であることよりも、作家にとっては役に立つ。」と言っている。「記憶」を創作の出発点として、これを作り替え、置き換えるようにして物語をふくらませていく。

老いるということは、記憶に埋もれることでもある。悔恨、失意、希望、憧憬、友情、夫婦愛…そうした置き去りにされてしまった感情のフィルターによって老人の記憶は作り替えられ、転倒され、欠損と付加が施され、色づけされていく。それはほろ苦く、ときには残酷にも思えるような結末に苛まれることでもある。記憶の変成による虚構は、真実以上に、老いの心情を映し出し苦い夢想へと沈めていく。

もともとグルニエは、エッセイも含めてその作品間には微妙な重なり合いが存在するという。ひとつの主題が、作品やジャンルをまたがって反復・変奏されていく。そういう「記憶」の連鎖や変容のなかを彷徨うのだと。

長い人生の終末である「老い」を主題とするやるせないショートショートは、老人にありがちな記憶の錯乱をそのままに創作に変えてしまう記憶の変奏曲であって、高齢者となった読み手にとっては、そのひとつひとつに身につまされ、切ない思いにさせられるに違いない。

長い物語のためのいくつかの短いお話

ロジェ・グルニエ (著)

宮下志朗 (翻訳)

白水社

2023年4月10日新刊

もし《老人文学》というジャンルがあるとしたら、これはまさにその金字塔と言うべき短編小説集なのかも知れない。

グルニエ自身が「記憶そのものがすでにして、一個の小説家といえる。…記憶を創作するということは、記憶に忠実であることよりも、作家にとっては役に立つ。」と言っている。「記憶」を創作の出発点として、これを作り替え、置き換えるようにして物語をふくらませていく。

老いるということは、記憶に埋もれることでもある。悔恨、失意、希望、憧憬、友情、夫婦愛…そうした置き去りにされてしまった感情のフィルターによって老人の記憶は作り替えられ、転倒され、欠損と付加が施され、色づけされていく。それはほろ苦く、ときには残酷にも思えるような結末に苛まれることでもある。記憶の変成による虚構は、真実以上に、老いの心情を映し出し苦い夢想へと沈めていく。

もともとグルニエは、エッセイも含めてその作品間には微妙な重なり合いが存在するという。ひとつの主題が、作品やジャンルをまたがって反復・変奏されていく。そういう「記憶」の連鎖や変容のなかを彷徨うのだと。

長い人生の終末である「老い」を主題とするやるせないショートショートは、老人にありがちな記憶の錯乱をそのままに創作に変えてしまう記憶の変奏曲であって、高齢者となった読み手にとっては、そのひとつひとつに身につまされ、切ない思いにさせられるに違いない。

長い物語のためのいくつかの短いお話

ロジェ・グルニエ (著)

宮下志朗 (翻訳)

白水社

2023年4月10日新刊

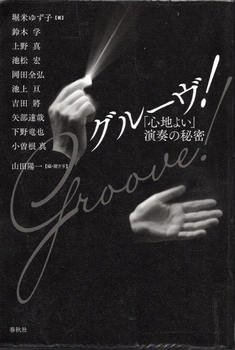

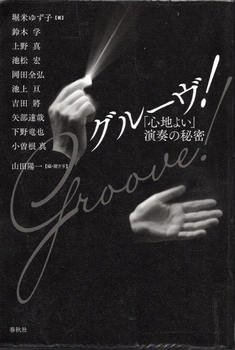

「グルーヴ!」(山田陽一 編)読了 [読書]

クラシック音楽にも「グルーヴ(groove)」はあるのか?

10人のクラシック音楽演奏家に、それを問いかけ、クラシック演奏における繊細で研ぎ澄まされた感覚と途方もなく微細で緻密な音楽造形の秘技を明らかにしていく。クラシック音楽にも、それをグルーヴと呼ぶのか、あるいはそういう意識が明確にあるのかはともかくも、確かに共通する高揚感や快感があって、演奏家はそのことを常に意識して技を磨いている。

「グルーヴ(groove)」は、ジャズやロック音楽でよく使われる。「グルーヴィ(

groovy)」とは、「かっこいい」「ノリのいい」というような意味合いで使われているがその意味は曖昧だ。「グルーヴ感がある」というとは「高揚感」ということとほぼ同義に使われる。あるいは、そういう高揚感をもたらす、ある種の揺らぎやズレのことを言うことが多い。本来の規則的な拍子から意図的に遅らせたり、一瞬の間を入れたり、押したり引いたり、ズラしたり。民族音楽によく見られるように、変拍子やポリリズムそのものの変則的で複雑なリズムにもそういう効果がある。

10人のクラシック音楽家の反応は十人十色。そこがまた面白い。

同じヴァイオリニストでも、ソリストと大オーケストラのコンサートマスターとは考えがまるで違う。

堀米ゆず子は、「練習による造り込み」をことさらに強調する。堀米にとっては、フレージングやアゴーギグなどある種の修辞法あるいは語法のようなものが音楽に生命力を与えると考えるのだろう。

一方、矢部達哉は、方向性とか空間の一体感といったアンサンブル感覚に徹している。むしろ拍節や小節の枠から少しずつはみ出す遊びとか自由があってこそのアンサンブルだと言う。そのせめぎ合いから一体感へと登りつめるところにスポーツ選手がよく言う「ゾーン」(絶頂状態)が生まれるとも言う。そのことは指揮者の下野竜也も同じで、遊びやズレなどは尊重して、楽器の音量、音色、発声の違いの組み合わせを微妙にコントロールすることに指揮者の存在意義を見いだす。あるいは、ソリストの遊びや自由のままに自分はイン・テンポな振りに徹することもある。

そういうことを強烈に意識しているのは、ベース音を支えるコントラバスや打楽器などのリズムセクション。

「みんな、ぼくの手のひらで踊っている」とコントラバスの池松宏は豪語するが、クラシックの低音楽器はピッチカートなどのリズムだけでなくアルコ(弓引き)の持続音で響きも作り上げる。ティンパニの岡田全弘も、リズムよりも「響き」を作ることの大切さに言葉を尽くす。トロンボーンの池上亘は「響き」を作ることにおける「遊び」「ずれ」の役割を徹底的に語る。

リズムのキレとハーモニーの厚み、テクスチャーのようなものを両面で使い分けるヴィオラの鈴木学の話しは、クラシック音楽においてはとても重要な「内声」のことについて余すところなく語っている。ちょっと意外だったのはファゴット奏者・吉田將のバロック音楽への博覧強記ぶり。しきりに様々な楽曲の具体例を引いて、アンサンブルの妙味について語っている。バロック音楽こそグルーヴの宝庫であるように思えてくる。そういえばファゴットは管楽器のなかでももっとも古い歴史がある。

こういう演奏家の秘儀に触れるということだけでも、本書の魅力は存分にあると思う。

さて…

クラシック音楽に「グルーヴ」はあるのか?

あるとしたらそれはどのようなものなのか?という問いかけに対しては、ジャズ/クラシック兼業ピアニストの小曽根真が感覚的に実に見事に多くを語っている。杓子定規に思えるクラシック音楽だが、そうではないことは小曽根の次の言に集約される。

『…自分の台詞だけを覚えてる役者っていうのは碌な役者じゃない…。』

『いい役者っていうのは、ちゃんと物語を把握して、相手の台詞も全部わかってて…相手がどういう球を投げてくるかを聞いて、それに対して自分の台詞の言いかたも変えられるということ…それはすごく音楽と似てるし、特に台詞があるということに関しては、クラシックとすごく似てますよね』

全体を通して思い当たるのは、ジャズが主にリズムなのに対して、クラシック音楽は、より「響き」「ハーモニー」にグルーヴを見いだす音楽だということのようだ。

グルーヴ! : 「心地よい」演奏の秘密

編・聞き手:山田陽一

堀米ゆず子(ヴァイオリン)

鈴木 学(ヴィオラ:東京都交響楽団ソロ首席)

上野 真(ピアノ)

池松 宏(コントラバス:東京都交響楽団首席)

岡田全弘(ティンパニ:読売日本交響楽団首席)

池上 亘(トロンボーン:NHK交響楽団)

吉田 將(ファゴット:読売日本交響楽団首席)

矢部達哉(ヴァイオリン:東京都高級楽団ソロ・コンサートマスター)

下野竜也(指揮)

小曽根 真(ピアノ)

春秋社

10人のクラシック音楽演奏家に、それを問いかけ、クラシック演奏における繊細で研ぎ澄まされた感覚と途方もなく微細で緻密な音楽造形の秘技を明らかにしていく。クラシック音楽にも、それをグルーヴと呼ぶのか、あるいはそういう意識が明確にあるのかはともかくも、確かに共通する高揚感や快感があって、演奏家はそのことを常に意識して技を磨いている。

「グルーヴ(groove)」は、ジャズやロック音楽でよく使われる。「グルーヴィ(

groovy)」とは、「かっこいい」「ノリのいい」というような意味合いで使われているがその意味は曖昧だ。「グルーヴ感がある」というとは「高揚感」ということとほぼ同義に使われる。あるいは、そういう高揚感をもたらす、ある種の揺らぎやズレのことを言うことが多い。本来の規則的な拍子から意図的に遅らせたり、一瞬の間を入れたり、押したり引いたり、ズラしたり。民族音楽によく見られるように、変拍子やポリリズムそのものの変則的で複雑なリズムにもそういう効果がある。

10人のクラシック音楽家の反応は十人十色。そこがまた面白い。

同じヴァイオリニストでも、ソリストと大オーケストラのコンサートマスターとは考えがまるで違う。

堀米ゆず子は、「練習による造り込み」をことさらに強調する。堀米にとっては、フレージングやアゴーギグなどある種の修辞法あるいは語法のようなものが音楽に生命力を与えると考えるのだろう。

一方、矢部達哉は、方向性とか空間の一体感といったアンサンブル感覚に徹している。むしろ拍節や小節の枠から少しずつはみ出す遊びとか自由があってこそのアンサンブルだと言う。そのせめぎ合いから一体感へと登りつめるところにスポーツ選手がよく言う「ゾーン」(絶頂状態)が生まれるとも言う。そのことは指揮者の下野竜也も同じで、遊びやズレなどは尊重して、楽器の音量、音色、発声の違いの組み合わせを微妙にコントロールすることに指揮者の存在意義を見いだす。あるいは、ソリストの遊びや自由のままに自分はイン・テンポな振りに徹することもある。

そういうことを強烈に意識しているのは、ベース音を支えるコントラバスや打楽器などのリズムセクション。

「みんな、ぼくの手のひらで踊っている」とコントラバスの池松宏は豪語するが、クラシックの低音楽器はピッチカートなどのリズムだけでなくアルコ(弓引き)の持続音で響きも作り上げる。ティンパニの岡田全弘も、リズムよりも「響き」を作ることの大切さに言葉を尽くす。トロンボーンの池上亘は「響き」を作ることにおける「遊び」「ずれ」の役割を徹底的に語る。

リズムのキレとハーモニーの厚み、テクスチャーのようなものを両面で使い分けるヴィオラの鈴木学の話しは、クラシック音楽においてはとても重要な「内声」のことについて余すところなく語っている。ちょっと意外だったのはファゴット奏者・吉田將のバロック音楽への博覧強記ぶり。しきりに様々な楽曲の具体例を引いて、アンサンブルの妙味について語っている。バロック音楽こそグルーヴの宝庫であるように思えてくる。そういえばファゴットは管楽器のなかでももっとも古い歴史がある。

こういう演奏家の秘儀に触れるということだけでも、本書の魅力は存分にあると思う。

さて…

クラシック音楽に「グルーヴ」はあるのか?

あるとしたらそれはどのようなものなのか?という問いかけに対しては、ジャズ/クラシック兼業ピアニストの小曽根真が感覚的に実に見事に多くを語っている。杓子定規に思えるクラシック音楽だが、そうではないことは小曽根の次の言に集約される。

『…自分の台詞だけを覚えてる役者っていうのは碌な役者じゃない…。』

『いい役者っていうのは、ちゃんと物語を把握して、相手の台詞も全部わかってて…相手がどういう球を投げてくるかを聞いて、それに対して自分の台詞の言いかたも変えられるということ…それはすごく音楽と似てるし、特に台詞があるということに関しては、クラシックとすごく似てますよね』

全体を通して思い当たるのは、ジャズが主にリズムなのに対して、クラシック音楽は、より「響き」「ハーモニー」にグルーヴを見いだす音楽だということのようだ。

グルーヴ! : 「心地よい」演奏の秘密

編・聞き手:山田陽一

堀米ゆず子(ヴァイオリン)

鈴木 学(ヴィオラ:東京都交響楽団ソロ首席)

上野 真(ピアノ)

池松 宏(コントラバス:東京都交響楽団首席)

岡田全弘(ティンパニ:読売日本交響楽団首席)

池上 亘(トロンボーン:NHK交響楽団)

吉田 將(ファゴット:読売日本交響楽団首席)

矢部達哉(ヴァイオリン:東京都高級楽団ソロ・コンサートマスター)

下野竜也(指揮)

小曽根 真(ピアノ)

春秋社

天使のグルーヴ (大藤莞爾 チェンバロ・リサイタル) [コンサート]

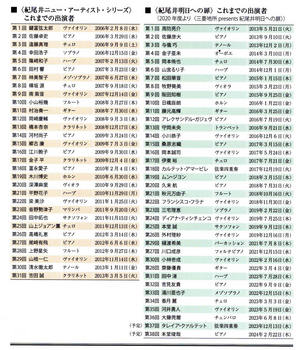

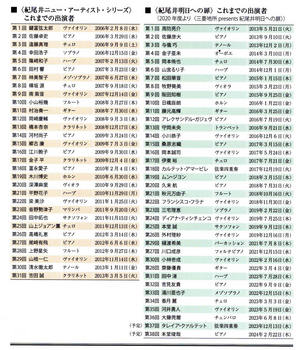

若手演奏家を紹介する紀尾井ホール「明日への扉」シリーズは、開始からちょうど10年経つという。その前身の《ニュー・アーティスト・シリーズ》も含めて、プログラムに出演者一覧が掲載されていました。

今となって見ると、そうそうたるメンバーで驚いてしまいます。

そういう本シリーズで、チェンバロ奏者というのは初めてだそうです。その意味でも今回は画期的。とはいっても、チェンバロというのは地味な楽器。出演した大藤さんはまだ18歳ととても若い。ところが、終わってみればとんでもない衝撃と高揚があったすごいリサイタルでした。

まずは、バッハの平均律。始まりの始まりのハ長調。

思わず、はっとさせられました。まるで天から降ってくるような天使のような音楽です。とても綺麗な音色。本来ならそれが天体の調和を感じさせるような光の律動ですが、大藤さんはずっとゆっくりと弾く。歌うように呼吸し、ため息のような伸縮があり、ためらうような溜めがあります。

このまま、フーガにはいってほしいと思った時にずいぶんと間が空きました。楽譜を置き直したりすることに手がかかります。始まったフーガはとたんにつまらなくなりました。緊張しているのでしょう。フーガは難しい。

それっきり…。その後に続くクープランも、バッハのフランス組曲も平板で長くて退屈しました。

正直言って、休憩時の友人との会話でもその感想はあまりかんばしいものではありませんでした。最初の「平均律」はよかったのに。やっぱり緊張しているよね。ミスタッチもあるし。まだ場慣れしていないのだろうし。そもそもチェンバロには紀尾井ホールですら大きすぎて、後方の列に座っている私たちには音が小さいのです。

それが、後半の第1曲目で目が醒めました。

16世紀のイタリアの曲だという。とてつもない息の長い歌。そしてそこに溢れ流れるような装飾音の波が起伏と伸縮を伴って果てしなく続く。チェンバロの粒立ちはふつふつと泡立ちますが、一音一音が持つ響きの余韻が連なって美しく織り込められたタペストリーのように典雅な手触り。そのことで連綿たる情緒の波が湧き上がってきます。まるで小節線なんか存在しないかのよう。

それは、そのまま次のバッハに続いていく。

特にパルティータは、いままで聴いたことのないような典雅さと高揚感が両立しているバッハ。私たちの心に寄り添うように心地よく揺り動かし、憂鬱を晴らし、喜びを感じさせてくれる。

今までのバッハは厳格厳粛であり、天真爛漫な舞曲であって厳格な規律を感じさせます。そういうバッハではなくて、ずらしたり、留まったり、寄りかかったり…と、そういう揺らぎや律動の変化が繰り返され気持ちが高められていく。それは伝統のクラシック音楽というよりは、ジャズなどで言うグルーヴの世界。ある種の《ノリ》のような感覚です。

そういうグルーヴ感覚は、最後の「イギリス組曲」がもっとすごい。「サラバンド」ではアウフタクト的な二拍目の重みがあり、それが左手の後二拍に体重が乗る。その三拍子のなかのアクセントが身体を動かし、気持ちを動かす。「ジーグ」は、まるで変拍子のように聞こえます。そもそも6拍子には2拍子と3拍子とが混在するような疾走感があります。しかも、途中の左手のウケに重密な装飾音をつけるので音価が長大になり3+4の変拍子のよう聞こえてきて、どんどんと高揚していくのです。

フーガのような対位法や多声部の世界に、こうしたズレを持ち込むのは、いざとなると、とてつもない緊張と重圧を感じたのではないでしょうか。

こういう試みは、新しい潮流としてすでに始まっているのでしょうか。どちらかと言えばモダンピアノの表現力の方に軍配が上がってきたバッハの組曲やパルティータです。それはピアノの方が音色の操作や強弱のダイナミックという機能に優れるから。でも、こういう演奏になると、響きが長く融和しやすいチェンバロで演奏することの優位性、意味合いが格段に増してきます。

ジャズに精通している友人に、これってジャズの《グルーヴ》と同じではないですか?と聞くと、同じだとの答え。その本質についてもいろいと教えていただきました。若い人だから、こんなことができるんだろうねぇと、友人もコンサート後の高揚感を隠しきれない様子でした。

今後、この若い青年がどのような成長と発展をとげるのか、とても楽しみです。ソロだけではないアンサンブルにこういうグルーヴ感覚をためらわずに持ち込み、バッハや古楽演奏にも新たな息吹を与えるのでしょうか。そういう期待がとてつもなく膨れ上がりました。

紀尾井 明日への扉36

大藤 莞爾(チェンバロ)

2023年6月83日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 18列9番)

使用楽器:エブルース・ケネディ製作(1995 アムステルダム)ジャーマンタイプ

バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻~前奏曲とフーガ第1番ハ長調 BWV846

フランソワ・クープラン:クラヴサン曲集第4巻~第27オルドル ロ短調

バッハ:フランス組曲第4番変ホ長調 BWV815

クラウディオ・メールロ:ある日スザンヌは

バッハ:パルティータ第1番変ロ長調 BWV825

バッハ:イギリス組曲第2番イ短調 BWV807

(アンコール)

ウィリアム・バード:ウトレミファソラ MB64

今となって見ると、そうそうたるメンバーで驚いてしまいます。

そういう本シリーズで、チェンバロ奏者というのは初めてだそうです。その意味でも今回は画期的。とはいっても、チェンバロというのは地味な楽器。出演した大藤さんはまだ18歳ととても若い。ところが、終わってみればとんでもない衝撃と高揚があったすごいリサイタルでした。

まずは、バッハの平均律。始まりの始まりのハ長調。

思わず、はっとさせられました。まるで天から降ってくるような天使のような音楽です。とても綺麗な音色。本来ならそれが天体の調和を感じさせるような光の律動ですが、大藤さんはずっとゆっくりと弾く。歌うように呼吸し、ため息のような伸縮があり、ためらうような溜めがあります。

このまま、フーガにはいってほしいと思った時にずいぶんと間が空きました。楽譜を置き直したりすることに手がかかります。始まったフーガはとたんにつまらなくなりました。緊張しているのでしょう。フーガは難しい。

それっきり…。その後に続くクープランも、バッハのフランス組曲も平板で長くて退屈しました。

正直言って、休憩時の友人との会話でもその感想はあまりかんばしいものではありませんでした。最初の「平均律」はよかったのに。やっぱり緊張しているよね。ミスタッチもあるし。まだ場慣れしていないのだろうし。そもそもチェンバロには紀尾井ホールですら大きすぎて、後方の列に座っている私たちには音が小さいのです。

それが、後半の第1曲目で目が醒めました。

16世紀のイタリアの曲だという。とてつもない息の長い歌。そしてそこに溢れ流れるような装飾音の波が起伏と伸縮を伴って果てしなく続く。チェンバロの粒立ちはふつふつと泡立ちますが、一音一音が持つ響きの余韻が連なって美しく織り込められたタペストリーのように典雅な手触り。そのことで連綿たる情緒の波が湧き上がってきます。まるで小節線なんか存在しないかのよう。

それは、そのまま次のバッハに続いていく。

特にパルティータは、いままで聴いたことのないような典雅さと高揚感が両立しているバッハ。私たちの心に寄り添うように心地よく揺り動かし、憂鬱を晴らし、喜びを感じさせてくれる。

今までのバッハは厳格厳粛であり、天真爛漫な舞曲であって厳格な規律を感じさせます。そういうバッハではなくて、ずらしたり、留まったり、寄りかかったり…と、そういう揺らぎや律動の変化が繰り返され気持ちが高められていく。それは伝統のクラシック音楽というよりは、ジャズなどで言うグルーヴの世界。ある種の《ノリ》のような感覚です。

そういうグルーヴ感覚は、最後の「イギリス組曲」がもっとすごい。「サラバンド」ではアウフタクト的な二拍目の重みがあり、それが左手の後二拍に体重が乗る。その三拍子のなかのアクセントが身体を動かし、気持ちを動かす。「ジーグ」は、まるで変拍子のように聞こえます。そもそも6拍子には2拍子と3拍子とが混在するような疾走感があります。しかも、途中の左手のウケに重密な装飾音をつけるので音価が長大になり3+4の変拍子のよう聞こえてきて、どんどんと高揚していくのです。

フーガのような対位法や多声部の世界に、こうしたズレを持ち込むのは、いざとなると、とてつもない緊張と重圧を感じたのではないでしょうか。

こういう試みは、新しい潮流としてすでに始まっているのでしょうか。どちらかと言えばモダンピアノの表現力の方に軍配が上がってきたバッハの組曲やパルティータです。それはピアノの方が音色の操作や強弱のダイナミックという機能に優れるから。でも、こういう演奏になると、響きが長く融和しやすいチェンバロで演奏することの優位性、意味合いが格段に増してきます。

ジャズに精通している友人に、これってジャズの《グルーヴ》と同じではないですか?と聞くと、同じだとの答え。その本質についてもいろいと教えていただきました。若い人だから、こんなことができるんだろうねぇと、友人もコンサート後の高揚感を隠しきれない様子でした。

今後、この若い青年がどのような成長と発展をとげるのか、とても楽しみです。ソロだけではないアンサンブルにこういうグルーヴ感覚をためらわずに持ち込み、バッハや古楽演奏にも新たな息吹を与えるのでしょうか。そういう期待がとてつもなく膨れ上がりました。

紀尾井 明日への扉36

大藤 莞爾(チェンバロ)

2023年6月83日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 18列9番)

使用楽器:エブルース・ケネディ製作(1995 アムステルダム)ジャーマンタイプ

バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻~前奏曲とフーガ第1番ハ長調 BWV846

フランソワ・クープラン:クラヴサン曲集第4巻~第27オルドル ロ短調

バッハ:フランス組曲第4番変ホ長調 BWV815

クラウディオ・メールロ:ある日スザンヌは

バッハ:パルティータ第1番変ロ長調 BWV825

バッハ:イギリス組曲第2番イ短調 BWV807

(アンコール)

ウィリアム・バード:ウトレミファソラ MB64

「奇跡のフォント」(高田裕美 著)読了 [読書]

著者は、まさにフォントマニア!

デジタル時代の今日、ふだんから何気なくその恩恵にあずかっている様々なデザインの字体。それがこんなに奥深いものだとは知らなかった。さらには識字障害ということに様々なものがあって、字体デザインによってそのバリアが取り除かれることになるなんてなおのこと知りませんでした。

UDデジタル教科書体開発の奮闘は、《プロジェクトX》的な熱い物語。そのなかに様々な《奇跡》のような人との出会い(別れも!)がいっぱいあって読むものの胸を打ちます。

グラフィックデザイン、工業デザイナー、デジタル印刷、ビジネス人脈形成、識字障害、働く女性の壁、多様性社会……読者の視点や興味は様々でしょうが、とにかく面白く、しかも熱い!

そもそも《フォント》とは何でしょうか?

印刷の歴史を振り返れば、私自身が本になじみはじめた頃は活版印刷が主流で、金属製の《活字》を職人さんが一字一字拾っていくというイメージがありました。その活字には、字体と大きさがあってそのひとそろいのセットが、《フォント》に当たるわけです。行書体とか楷書体とか明朝体、ゴシック体、太字とか字体にも種類があり、大きさは、何ポイントとか言っていました。

著者が、美術短大を卒業してこの世界に飛び込んだ時は、写植だったそうです。活版印刷よりもデザインの自由度が高い写真技術を使って版下を造る写真植字。その写植機に使用する字体デザインに明け暮れる毎日。

すぐにコンピューターの導入があり、ワードプロセッサーの急速な普及とともにデジタル技術を使った《ビットマップフォント》の時代になります。

《ビットマッピング》とは、たくさんのマス目を白黒で塗りつぶして字体(画像)を描いていくこと。当時は、「スペースインベーダー」などのゲーム機が大流行。あのギザギザのキャラを思い浮かべればピンとくるはずです。私自身も会社で《OA(Office Automation)》の嵐の中でワープロと格闘。会社の社名が古くさく、公式の契約書をワープロ化するには社名の正式な字体がなくて、ワープロ付属のフォントソフトでそういう古くさい旧字体を作ったことを覚えています。

この《ビットマップフォント》は、拡大するとギザギザが避けられず、すぐに《アウトラインフォント》に置き換わっていきます。《アウトラインフォント》とは、定点を基準にそれを結ぶ曲線を計算し輪郭で描いていくフォント。年賀状などの字体を自在に斜めにしたり拡大したりできるようになったのは、なるほどこれだったのかと気がつきました。この技術で、フォントデザインはその自由度を飛躍的に増して、その対応力を高めていきます。

フォントデザインの重要な要素として「読みやすさ」「誤読させない」ということがあります。実際のところ字を習得する真っ最中の子供たちは、書き方(書き順、画数)と違う明朝体やゴシック体の字にしばしば戸惑います。だから、運筆に沿った字体(教科書体)が教科書には採用されている。それを追求していく過程で、著者は、教育の現場、さらには識字障害の子供たちと出会うことになります。それが本書の最大のテーマである「UDデジタル教科書体」の開発につながっていく。

とてもスリリングなストーリー。何度も挫折を味わうことになりますが、そのたびに読んでいてつい「頑張れ!」と言いたくなります。字が読みにくい《識字障害》のために勉強のできない子、努力の足りない子と決めつけられてしまった子供たちとの出会いは感動的。識字障害は、その様相も程度もとても多様。コツコツと地道にデータを集め、識字バリアを取り払うことに取り組んでいる研究者との出会いはもっと感動的。開発の七転び八起きは、まさにそうした奇跡の連続なんです。まさにそうした奇跡が生んだのが「UDデジタル教科書体」なのです。

こんな世界があったのだ…という発見もあるし、多様化社会づくりという私たちの社会の底力に勇気ももらえる本です。

奇跡のフォント

教科書が読めない子どもを知って

UDデジタル教科書体 開発物語

高田裕美 著

時事通信社

2023年4月6日 初刊

デジタル時代の今日、ふだんから何気なくその恩恵にあずかっている様々なデザインの字体。それがこんなに奥深いものだとは知らなかった。さらには識字障害ということに様々なものがあって、字体デザインによってそのバリアが取り除かれることになるなんてなおのこと知りませんでした。

UDデジタル教科書体開発の奮闘は、《プロジェクトX》的な熱い物語。そのなかに様々な《奇跡》のような人との出会い(別れも!)がいっぱいあって読むものの胸を打ちます。

グラフィックデザイン、工業デザイナー、デジタル印刷、ビジネス人脈形成、識字障害、働く女性の壁、多様性社会……読者の視点や興味は様々でしょうが、とにかく面白く、しかも熱い!

そもそも《フォント》とは何でしょうか?

印刷の歴史を振り返れば、私自身が本になじみはじめた頃は活版印刷が主流で、金属製の《活字》を職人さんが一字一字拾っていくというイメージがありました。その活字には、字体と大きさがあってそのひとそろいのセットが、《フォント》に当たるわけです。行書体とか楷書体とか明朝体、ゴシック体、太字とか字体にも種類があり、大きさは、何ポイントとか言っていました。

著者が、美術短大を卒業してこの世界に飛び込んだ時は、写植だったそうです。活版印刷よりもデザインの自由度が高い写真技術を使って版下を造る写真植字。その写植機に使用する字体デザインに明け暮れる毎日。

すぐにコンピューターの導入があり、ワードプロセッサーの急速な普及とともにデジタル技術を使った《ビットマップフォント》の時代になります。

《ビットマッピング》とは、たくさんのマス目を白黒で塗りつぶして字体(画像)を描いていくこと。当時は、「スペースインベーダー」などのゲーム機が大流行。あのギザギザのキャラを思い浮かべればピンとくるはずです。私自身も会社で《OA(Office Automation)》の嵐の中でワープロと格闘。会社の社名が古くさく、公式の契約書をワープロ化するには社名の正式な字体がなくて、ワープロ付属のフォントソフトでそういう古くさい旧字体を作ったことを覚えています。

この《ビットマップフォント》は、拡大するとギザギザが避けられず、すぐに《アウトラインフォント》に置き換わっていきます。《アウトラインフォント》とは、定点を基準にそれを結ぶ曲線を計算し輪郭で描いていくフォント。年賀状などの字体を自在に斜めにしたり拡大したりできるようになったのは、なるほどこれだったのかと気がつきました。この技術で、フォントデザインはその自由度を飛躍的に増して、その対応力を高めていきます。

フォントデザインの重要な要素として「読みやすさ」「誤読させない」ということがあります。実際のところ字を習得する真っ最中の子供たちは、書き方(書き順、画数)と違う明朝体やゴシック体の字にしばしば戸惑います。だから、運筆に沿った字体(教科書体)が教科書には採用されている。それを追求していく過程で、著者は、教育の現場、さらには識字障害の子供たちと出会うことになります。それが本書の最大のテーマである「UDデジタル教科書体」の開発につながっていく。

とてもスリリングなストーリー。何度も挫折を味わうことになりますが、そのたびに読んでいてつい「頑張れ!」と言いたくなります。字が読みにくい《識字障害》のために勉強のできない子、努力の足りない子と決めつけられてしまった子供たちとの出会いは感動的。識字障害は、その様相も程度もとても多様。コツコツと地道にデータを集め、識字バリアを取り払うことに取り組んでいる研究者との出会いはもっと感動的。開発の七転び八起きは、まさにそうした奇跡の連続なんです。まさにそうした奇跡が生んだのが「UDデジタル教科書体」なのです。

こんな世界があったのだ…という発見もあるし、多様化社会づくりという私たちの社会の底力に勇気ももらえる本です。

奇跡のフォント

教科書が読めない子どもを知って

UDデジタル教科書体 開発物語

高田裕美 著

時事通信社

2023年4月6日 初刊

唐 ― 東ユーラシアの大帝国(森部 豊 著)読了 [読書]

まさに「目からウロコ」の中国史。

そもそもこれだけ「唐」王朝に限定して徹底的に俯瞰した本がいままでにない。

しかも、徹底的に政治史なのだ。

唐といえば、詩文などの文学、水墨画などの書画、唐三彩に代表される陶器など、むしろ文化史中心に論じられることが多い。ところが本書は、そんなものには目もくれないというわけだ。

資治通鑑のように、唐を歴代の中国王朝のひとつとして見るのがふつう。しかし、本書のように東ユーラシア帝国のひとつとして見ると、まるで風景が変わってくる。

漢族支配の王朝なのか、あるいは漢族以外の民族による「征服王朝」なのか、という単純な二分類で見るとなかなか見えてこない中国史の実相も様々に浮かび上がってくる。そもそも唐は、漢人の李淵が随から禅譲建国したとされているが、実は李淵は漢人ではない。そのことは古くから疑義がもたれていたという。唐は、むしろ、遊牧民が中心となって成立した国家なのだ。

王統をめぐる政争にも中央アジアのオアシスに依拠したイラン系農耕民族であるソグド人を始めとする漢族以外の種々の民族が複雑に絡んでいるし、歴代の皇帝にも遊牧民の気質が強く覗えるという。武周革命のなかで武則天(則天武后)を支えたのは、ブレーンとなった仏教僧侶・法蔵がソグド人であったほか、法典整備や都市建設に携わったのも中央アジア出身の「湖人」であったという。

唐の内憂外患にもことごとくこうした漢人以外の民族の血統が絡む。チベット帝国との対峙を巡っては多くの遊牧民が軍人として登用され、辺境には彼らの地方軍閥が盤踞し帰順と離反を繰り返す。関中と河北との地域的確執も種族と文化の対立とも見なせる。唐の外縁は、東ユーラシアの遊牧民族と農耕民族との混住地域でもあった。

何よりも、唐王朝を揺るがした《安史の乱》の安禄山は、トルコ系遊牧民族の突厥(テュルク)の名族の出身であり母親はシャーマンだった。唐滅亡のきっかけとなった「黄巣の乱」も内乱と見られるが、ユーラシア東南沿岸部の独立運動とも見なせるという。黄巣の反乱軍は、華中、華南を遊撃転戦していくが、逃げ込んだ広州では抵抗する20万ものイスラム教徒やキリスト教徒を殺害したという。当時の広州は、南海貿易の最大の窓口だったのだという。

こうした多民族国家は、その財政政治制度にも大きく関わっていく。律令国家は民衆を徴用することで成り立つ軍事国家だが、大唐帝国は、機動的な遊牧民族の軍事力に依存することで次第に徴税に重きをなす財政国家へと変貌していく。中央集権とはいいながら、地方毎に世襲化した節度使などを封じる二層的な政治体制が中国政治の基本形になっていく。これはもともと、定着的な農耕民族やその交易拠点を支配する遊牧民族の統治体制がその原型となっている。逆に、遊牧民がこうした支配体制を維持していくためのノウハウは、中央からあぶれた科挙(文人官僚)を起用し、それを通じて漢人から多くのものを吸収していったという。

著者の経歴が面白い。

もともとは中国武術にはまる中学生だったという。中国武術を極めるために中国語を習得しようと外国語大学を目指そうとしたが英語が苦手。そこで地元の愛知大学の存在に気がついた。愛知大学とは、単なる地方の私大ではない。その前身は「中国学」のメッカである上海・東亜同文書院。日本の敗戦により解散したが、学長だった本間喜一が中心となり創設され、多くの教職員や学生を受け入れた。

その著者が、新たに発掘された墓誌や石誌の文字解読に関わっていく。本書は、そうした研究成果もふんだんに活用されている。伝統的な官学の漢籍読解中心の中国史に新たな光を当てている実学的アプローチこそ魅力。

中華思想がどうとか、覇権膨張主義、少数民族迫害だとか、そういう反中・嫌中一辺倒の中国観に一石を投ずる歴史のリアルも感じさせてくれる。そのことは現代中国の理解も深めてくれるだろう。

とにかく慣れない人名、地名が氾濫し、血なまぐさい権謀術数の連続で、なかなかこなれないところはあるが、中国に興味がある人にはぜひお勧めしたい。

唐 ― 東ユーラシアの大帝国

森部 豊 著

中公新書 2742

2023年3月25日 発行

そもそもこれだけ「唐」王朝に限定して徹底的に俯瞰した本がいままでにない。

しかも、徹底的に政治史なのだ。

唐といえば、詩文などの文学、水墨画などの書画、唐三彩に代表される陶器など、むしろ文化史中心に論じられることが多い。ところが本書は、そんなものには目もくれないというわけだ。

資治通鑑のように、唐を歴代の中国王朝のひとつとして見るのがふつう。しかし、本書のように東ユーラシア帝国のひとつとして見ると、まるで風景が変わってくる。

漢族支配の王朝なのか、あるいは漢族以外の民族による「征服王朝」なのか、という単純な二分類で見るとなかなか見えてこない中国史の実相も様々に浮かび上がってくる。そもそも唐は、漢人の李淵が随から禅譲建国したとされているが、実は李淵は漢人ではない。そのことは古くから疑義がもたれていたという。唐は、むしろ、遊牧民が中心となって成立した国家なのだ。

王統をめぐる政争にも中央アジアのオアシスに依拠したイラン系農耕民族であるソグド人を始めとする漢族以外の種々の民族が複雑に絡んでいるし、歴代の皇帝にも遊牧民の気質が強く覗えるという。武周革命のなかで武則天(則天武后)を支えたのは、ブレーンとなった仏教僧侶・法蔵がソグド人であったほか、法典整備や都市建設に携わったのも中央アジア出身の「湖人」であったという。

唐の内憂外患にもことごとくこうした漢人以外の民族の血統が絡む。チベット帝国との対峙を巡っては多くの遊牧民が軍人として登用され、辺境には彼らの地方軍閥が盤踞し帰順と離反を繰り返す。関中と河北との地域的確執も種族と文化の対立とも見なせる。唐の外縁は、東ユーラシアの遊牧民族と農耕民族との混住地域でもあった。

何よりも、唐王朝を揺るがした《安史の乱》の安禄山は、トルコ系遊牧民族の突厥(テュルク)の名族の出身であり母親はシャーマンだった。唐滅亡のきっかけとなった「黄巣の乱」も内乱と見られるが、ユーラシア東南沿岸部の独立運動とも見なせるという。黄巣の反乱軍は、華中、華南を遊撃転戦していくが、逃げ込んだ広州では抵抗する20万ものイスラム教徒やキリスト教徒を殺害したという。当時の広州は、南海貿易の最大の窓口だったのだという。

こうした多民族国家は、その財政政治制度にも大きく関わっていく。律令国家は民衆を徴用することで成り立つ軍事国家だが、大唐帝国は、機動的な遊牧民族の軍事力に依存することで次第に徴税に重きをなす財政国家へと変貌していく。中央集権とはいいながら、地方毎に世襲化した節度使などを封じる二層的な政治体制が中国政治の基本形になっていく。これはもともと、定着的な農耕民族やその交易拠点を支配する遊牧民族の統治体制がその原型となっている。逆に、遊牧民がこうした支配体制を維持していくためのノウハウは、中央からあぶれた科挙(文人官僚)を起用し、それを通じて漢人から多くのものを吸収していったという。

著者の経歴が面白い。

もともとは中国武術にはまる中学生だったという。中国武術を極めるために中国語を習得しようと外国語大学を目指そうとしたが英語が苦手。そこで地元の愛知大学の存在に気がついた。愛知大学とは、単なる地方の私大ではない。その前身は「中国学」のメッカである上海・東亜同文書院。日本の敗戦により解散したが、学長だった本間喜一が中心となり創設され、多くの教職員や学生を受け入れた。

その著者が、新たに発掘された墓誌や石誌の文字解読に関わっていく。本書は、そうした研究成果もふんだんに活用されている。伝統的な官学の漢籍読解中心の中国史に新たな光を当てている実学的アプローチこそ魅力。

中華思想がどうとか、覇権膨張主義、少数民族迫害だとか、そういう反中・嫌中一辺倒の中国観に一石を投ずる歴史のリアルも感じさせてくれる。そのことは現代中国の理解も深めてくれるだろう。

とにかく慣れない人名、地名が氾濫し、血なまぐさい権謀術数の連続で、なかなかこなれないところはあるが、中国に興味がある人にはぜひお勧めしたい。

唐 ― 東ユーラシアの大帝国

森部 豊 著

中公新書 2742

2023年3月25日 発行

タグ:中国史