生誕100年!リゲティに感謝を込めて…(第一夜) トッパンホール [コンサート]

ジェルジ・リゲティの生誕100年。先日の大野和士/都響とコパチンスカヤのコンサートも大いに盛り上がりましたが、この夜もそれに優るとも劣らないハイレベル。第一夜のみ聴きましたが、充実したコンサートでした。

東京での連日のリゲティ・プログラムのコンサート。しかも完売です。いくらリゲティ・イヤーとはいえ、数年前には考えられなかったことです。

実際、最初の弦楽四重奏曲は、ここのところ実演でもよく演奏されていて知られるようになっています。手元にも、ハーゲン弦楽四重奏団とベルチャ弦楽四重奏団のものが2枚ありますし、そのほかにもFMのエアチェックでエスメ弦楽四重奏団(2022年武蔵野市民文化会館)、ウェールズ弦楽四重奏団(2019年紀尾井ホール)の2つの演奏もあります。

それでもこの曲を目の当たりにするのは初めて。気鋭のクァルテット・インテグラが眼前のステージで火花を散らす様は大迫力で興奮させられます。彼らの演奏は、オーソドックスなハーゲンととげとげしいまでに先鋭なベルチャとの中間ぐらい。とはいえリアルなライブ演奏の生々しさとその迫力はCDで聴くのとは大違い。禍々しいまでの緊張や悪夢、不気味なまでの暗鬱な静けさと狂気。そういう戦争の夜の記憶が体臭のように匂い立ってくる。魂を揺さぶられるような思いがしました。会場は、プログラム最初から割れんばかりの拍手です。

プログラムの二つ目は、チェンバロのための作品。まったくの初体験。

ステージに両脇に控えていた2台のチェンバロが中央に引き出され、川口成彦がまず向かって右手のイタリアンタイプのレプリカを弾きます。こちらは「中全音音律」に調律されているそうで、旋律的な音型が繰り返し織りなす重なりが独特の縞模様の干渉波を浮かび上がらせます。

続けて左側の白いフレンチタイプのほうに移動。こちらは響きが豊かで深みがあります。左手が独特のリズムを執拗に続けてその変則リズムの上で右手が複雑に乱舞する。続けての二曲目は猛烈な速さで細かい連打が右手と左手で微妙にずれながら増幅していく。あまりの細かさ速さがまるで別の流れを感じさせて、それがゆっくりとうねっていくような錯覚さえ覚えるほど。

60年代の前衛は、理屈ばかりで曲を聴いても面白くも何ともないというものが多かった気がします。リゲティの曲は、そのまったく反対で、聴いてみると何とも不思議で、いったい何をやったのかそのカラクリを知りたくて思わずその種明かしをせがみたい気にさせます。

そのことは、後半のピアノのためのエチュードでも同じ。

10年ぐらい前に購入したCDは、何度も聴いてみたが何がなんだかさっぱりわからずついにギブアップ。

何をどうしているのか、何が言いたいのか、それがどうにも聞こえないし見えてこない。その不思議さ、もどかしさは、実演を聴いても同じでした。何しろ弾いているのは、そのCDのご本人であるトマス・ヘル。こればっかりは、鍵盤の見える席に座れば良かったのかもと思いました。あるいは、時間がかかるかもしれませんが、演奏者が一曲毎にデモを交えた解説をしてくれるレクチャー・コンサートにするのも一案かもしれません。

そうは言っても、独特の不思議に満ちた興奮は、とても心地よい。目の前で展開するのはまごうことなく超絶技巧。それは手が大きいとか、激しい跳躍、絢爛豪華なアルペジオなどという生やさしいものではないことは確かで、とにかくリズムが複雑で奇妙かつ多彩な響き。生硬で生真面目なピアニズムのなかにもちょっとした滑稽味すら感じさせます。

客席には、前半のクァルテット・インテグラのメンバーも着座して聴き入る姿も。その妙技に客席も沸きに沸きました。

生誕100年バースデー!リゲティに感謝を込めて…(第一夜)

2023年5月28日(日)19:00

東京・文京区 トッパンホール

(G列11番)

クァルテット・インテグラ

三澤響果(1st ヴァイオリン)

菊野凜太郎(2nd ヴァイオリン)

山本一輝(ヴィオラ)

築地杏里(チェロ)

川口成彦(チェンバロ

トーマス・ヘル(ピアノ)

東京での連日のリゲティ・プログラムのコンサート。しかも完売です。いくらリゲティ・イヤーとはいえ、数年前には考えられなかったことです。

実際、最初の弦楽四重奏曲は、ここのところ実演でもよく演奏されていて知られるようになっています。手元にも、ハーゲン弦楽四重奏団とベルチャ弦楽四重奏団のものが2枚ありますし、そのほかにもFMのエアチェックでエスメ弦楽四重奏団(2022年武蔵野市民文化会館)、ウェールズ弦楽四重奏団(2019年紀尾井ホール)の2つの演奏もあります。

それでもこの曲を目の当たりにするのは初めて。気鋭のクァルテット・インテグラが眼前のステージで火花を散らす様は大迫力で興奮させられます。彼らの演奏は、オーソドックスなハーゲンととげとげしいまでに先鋭なベルチャとの中間ぐらい。とはいえリアルなライブ演奏の生々しさとその迫力はCDで聴くのとは大違い。禍々しいまでの緊張や悪夢、不気味なまでの暗鬱な静けさと狂気。そういう戦争の夜の記憶が体臭のように匂い立ってくる。魂を揺さぶられるような思いがしました。会場は、プログラム最初から割れんばかりの拍手です。

プログラムの二つ目は、チェンバロのための作品。まったくの初体験。

ステージに両脇に控えていた2台のチェンバロが中央に引き出され、川口成彦がまず向かって右手のイタリアンタイプのレプリカを弾きます。こちらは「中全音音律」に調律されているそうで、旋律的な音型が繰り返し織りなす重なりが独特の縞模様の干渉波を浮かび上がらせます。

続けて左側の白いフレンチタイプのほうに移動。こちらは響きが豊かで深みがあります。左手が独特のリズムを執拗に続けてその変則リズムの上で右手が複雑に乱舞する。続けての二曲目は猛烈な速さで細かい連打が右手と左手で微妙にずれながら増幅していく。あまりの細かさ速さがまるで別の流れを感じさせて、それがゆっくりとうねっていくような錯覚さえ覚えるほど。

60年代の前衛は、理屈ばかりで曲を聴いても面白くも何ともないというものが多かった気がします。リゲティの曲は、そのまったく反対で、聴いてみると何とも不思議で、いったい何をやったのかそのカラクリを知りたくて思わずその種明かしをせがみたい気にさせます。

そのことは、後半のピアノのためのエチュードでも同じ。

10年ぐらい前に購入したCDは、何度も聴いてみたが何がなんだかさっぱりわからずついにギブアップ。

何をどうしているのか、何が言いたいのか、それがどうにも聞こえないし見えてこない。その不思議さ、もどかしさは、実演を聴いても同じでした。何しろ弾いているのは、そのCDのご本人であるトマス・ヘル。こればっかりは、鍵盤の見える席に座れば良かったのかもと思いました。あるいは、時間がかかるかもしれませんが、演奏者が一曲毎にデモを交えた解説をしてくれるレクチャー・コンサートにするのも一案かもしれません。

そうは言っても、独特の不思議に満ちた興奮は、とても心地よい。目の前で展開するのはまごうことなく超絶技巧。それは手が大きいとか、激しい跳躍、絢爛豪華なアルペジオなどという生やさしいものではないことは確かで、とにかくリズムが複雑で奇妙かつ多彩な響き。生硬で生真面目なピアニズムのなかにもちょっとした滑稽味すら感じさせます。

客席には、前半のクァルテット・インテグラのメンバーも着座して聴き入る姿も。その妙技に客席も沸きに沸きました。

生誕100年バースデー!リゲティに感謝を込めて…(第一夜)

2023年5月28日(日)19:00

東京・文京区 トッパンホール

(G列11番)

クァルテット・インテグラ

三澤響果(1st ヴァイオリン)

菊野凜太郎(2nd ヴァイオリン)

山本一輝(ヴィオラ)

築地杏里(チェロ)

川口成彦(チェンバロ

トーマス・ヘル(ピアノ)

ヴェルディ「リゴレット」(新国立劇場) [コンサート]

まったく期待外れの「リゴレット」でした。

前回の「ファルスタッフ」が素晴らしかったし、今回も満を持しての新制作とあって大いに期待していたのですが、舞台も歌唱、演技、オーケストラも何もかもが「ファルスタッフ」のプロダクションには及びもつかず、ここのところ快進撃の大野総監督率いる新国立劇場ももとの先祖返りかといいうほどの不調ぶり。それでも客席は大いに盛り上がっているのだから興行的には絶好調でいいじゃないかということでしょうか。何だかなぁ~というのが率直な感想でした。

何が違うのか?

まずはピット内の東京フィルハーモニー交響楽団。大いにオペラならではのサウンドと歌心たっぷりのソロを楽しませてくれた「ファルスタッフ」の東響と較べるとずいぶんと劣る。音量はやたらに大きいのだけれど、そのせいなのか管楽器ソロがほとんど聞こえず旋律に冴えがない。とにかくバランスが悪い。そういうことは指揮者の責任が大きいのだろう。ベニーニは久しぶりの新国立だそうですが、イタリア歌劇の職人という感じで、その指揮姿は堂に入ったものだが見た目などピットのなかでは無用だろう。音量バランスやニュアンスの付け方も、音楽の運びも、昨今流行の演奏会形式のようにケバケバしい。

そういう指揮者の音楽づくりのせいも多分にあるのだろうけど、外来の主要歌手陣も、まるでオペラ・アリアの独演会のように声量を張り上げる。あるいは、ガラ・コンサートのように出ては引っ込んで競い合い、歌い終わればドヤ顔もどきのポーズをとって拍手をねだる。オペラ全体のドラマがおろそかなので、こうしてアリアと場面の流れがぶつぶつと切れて脈絡がどんどんと途絶えてしまいます。音楽の運びも、ひとつ終わるとその次というように、やけに性急で陳列的でドラマの余韻も転換の意外性もない。

舞台は、新作らしい意匠性はあるのですが、「リゴレット」という音楽ドラマに新風を吹き込むものではない。

やっぱり気になったのは、最初のマントバ公爵邸大広間饗宴の場面が暗いこと。「リゴレット」の幕毎に場面の明暗が交互し、そのことで矛盾に満ちた愛憎とその運命の暗転が印象づけられます。それが一貫して薄暗いままなのはどうにも退屈です。ひどくちぐはぐに感じたのは幕間の場面転換がスローでやけに時間がかかること。さして複雑な舞台装置でもなく、見ていてもそのゆっくりとした動作は意図的にやっているとしか思えません。幕中の場面転換がやけにせかせかしているだけに、この幕間はひどく興ざめでした。

何よりも面白くなかったのは、演出不在のドラマ。

演奏会形式の上演を、わざわざお金をかけた舞台でやっていることでしかないような歌手任せな演技にはほんとうに興をそがれる思いがしました。むしろ演奏会形式の方が指揮者の統率一下、余計なものを剥ぎ落として音楽に集中できるメリットがあります。これではアリアの切り貼りを見せられているよう。あれだけマントバ公の不実を目の当たりにしても切ない恋心を歌い始めるジルダは奇妙なだけに見えますし、そのことはマッダレーナの淫らな娼婦ぶりから一転して命乞いに転じるところもあまりに唐突で失笑もの。マントバ公にも品格のあるワルといったような魅力とはまったく無縁の脳天気な軽いテノールで、単なる二重人格者にしか見えません。

…ヴェルティのオペラはそんなものではないはずです。

褒められるとしたら、タイトル役のロベルト・フロンターリぐらいでしょうか。ですが、その歌唱とは裏腹にどこか感情移入不足の演技でした。

タイトルロールほか主要な役には外人歌手を招請し、脇は劇場創設のおりに散々もめた在来の歌手団体のメンバーに役を振り分ける。そういう木に竹を接ぐような妥協で、とにもかくにもイタリアオペラらしく装うというかつての新国立劇場のパターンが蘇ったかのようで、しかも、かつてより個別のレベルが格段に上がっているだけにかえってそれが鼻につく。何とも無粋なものを見せられた思いがしました。

新国立劇場

ヴェルディ 「リゴレット」(新制作)

2023年5月25日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階8列30番)

【指 揮】マウリツィオ・ベニーニ

【演 出】エミリオ・サージ

【美 術】リカルド・サンチェス・クエルダ

【衣 裳】ミゲル・クレスピ

【照 明】エドゥアルド・ブラーボ

【振 付】ヌリア・カステホン

【舞台監督】髙橋尚史

【リゴレット】ロベルト・フロンターリ

【ジルダ】ハスミック・トロシャン

【マントヴァ公爵】イヴァン・アヨン・リヴァス

【スパラフチーレ】妻屋秀和

【マッダレーナ】清水華澄

【モンテローネ伯爵】須藤慎吾

【ジョヴァンナ】森山京子

【マルッロ】友清 崇

【ボルサ】升島唯博

【チェプラーノ伯爵】吉川健一

【チェプラーノ伯爵夫人】佐藤路子

【小姓】前川依子

【牢番】高橋正尚

【合 唱】新国立劇場合唱団

【合唱指揮】三澤洋史

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

前回の「ファルスタッフ」が素晴らしかったし、今回も満を持しての新制作とあって大いに期待していたのですが、舞台も歌唱、演技、オーケストラも何もかもが「ファルスタッフ」のプロダクションには及びもつかず、ここのところ快進撃の大野総監督率いる新国立劇場ももとの先祖返りかといいうほどの不調ぶり。それでも客席は大いに盛り上がっているのだから興行的には絶好調でいいじゃないかということでしょうか。何だかなぁ~というのが率直な感想でした。

何が違うのか?

まずはピット内の東京フィルハーモニー交響楽団。大いにオペラならではのサウンドと歌心たっぷりのソロを楽しませてくれた「ファルスタッフ」の東響と較べるとずいぶんと劣る。音量はやたらに大きいのだけれど、そのせいなのか管楽器ソロがほとんど聞こえず旋律に冴えがない。とにかくバランスが悪い。そういうことは指揮者の責任が大きいのだろう。ベニーニは久しぶりの新国立だそうですが、イタリア歌劇の職人という感じで、その指揮姿は堂に入ったものだが見た目などピットのなかでは無用だろう。音量バランスやニュアンスの付け方も、音楽の運びも、昨今流行の演奏会形式のようにケバケバしい。

そういう指揮者の音楽づくりのせいも多分にあるのだろうけど、外来の主要歌手陣も、まるでオペラ・アリアの独演会のように声量を張り上げる。あるいは、ガラ・コンサートのように出ては引っ込んで競い合い、歌い終わればドヤ顔もどきのポーズをとって拍手をねだる。オペラ全体のドラマがおろそかなので、こうしてアリアと場面の流れがぶつぶつと切れて脈絡がどんどんと途絶えてしまいます。音楽の運びも、ひとつ終わるとその次というように、やけに性急で陳列的でドラマの余韻も転換の意外性もない。

舞台は、新作らしい意匠性はあるのですが、「リゴレット」という音楽ドラマに新風を吹き込むものではない。

やっぱり気になったのは、最初のマントバ公爵邸大広間饗宴の場面が暗いこと。「リゴレット」の幕毎に場面の明暗が交互し、そのことで矛盾に満ちた愛憎とその運命の暗転が印象づけられます。それが一貫して薄暗いままなのはどうにも退屈です。ひどくちぐはぐに感じたのは幕間の場面転換がスローでやけに時間がかかること。さして複雑な舞台装置でもなく、見ていてもそのゆっくりとした動作は意図的にやっているとしか思えません。幕中の場面転換がやけにせかせかしているだけに、この幕間はひどく興ざめでした。

何よりも面白くなかったのは、演出不在のドラマ。

演奏会形式の上演を、わざわざお金をかけた舞台でやっていることでしかないような歌手任せな演技にはほんとうに興をそがれる思いがしました。むしろ演奏会形式の方が指揮者の統率一下、余計なものを剥ぎ落として音楽に集中できるメリットがあります。これではアリアの切り貼りを見せられているよう。あれだけマントバ公の不実を目の当たりにしても切ない恋心を歌い始めるジルダは奇妙なだけに見えますし、そのことはマッダレーナの淫らな娼婦ぶりから一転して命乞いに転じるところもあまりに唐突で失笑もの。マントバ公にも品格のあるワルといったような魅力とはまったく無縁の脳天気な軽いテノールで、単なる二重人格者にしか見えません。

…ヴェルティのオペラはそんなものではないはずです。

褒められるとしたら、タイトル役のロベルト・フロンターリぐらいでしょうか。ですが、その歌唱とは裏腹にどこか感情移入不足の演技でした。

タイトルロールほか主要な役には外人歌手を招請し、脇は劇場創設のおりに散々もめた在来の歌手団体のメンバーに役を振り分ける。そういう木に竹を接ぐような妥協で、とにもかくにもイタリアオペラらしく装うというかつての新国立劇場のパターンが蘇ったかのようで、しかも、かつてより個別のレベルが格段に上がっているだけにかえってそれが鼻につく。何とも無粋なものを見せられた思いがしました。

新国立劇場

ヴェルディ 「リゴレット」(新制作)

2023年5月25日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階8列30番)

【指 揮】マウリツィオ・ベニーニ

【演 出】エミリオ・サージ

【美 術】リカルド・サンチェス・クエルダ

【衣 裳】ミゲル・クレスピ

【照 明】エドゥアルド・ブラーボ

【振 付】ヌリア・カステホン

【舞台監督】髙橋尚史

【リゴレット】ロベルト・フロンターリ

【ジルダ】ハスミック・トロシャン

【マントヴァ公爵】イヴァン・アヨン・リヴァス

【スパラフチーレ】妻屋秀和

【マッダレーナ】清水華澄

【モンテローネ伯爵】須藤慎吾

【ジョヴァンナ】森山京子

【マルッロ】友清 崇

【ボルサ】升島唯博

【チェプラーノ伯爵】吉川健一

【チェプラーノ伯爵夫人】佐藤路子

【小姓】前川依子

【牢番】高橋正尚

【合 唱】新国立劇場合唱団

【合唱指揮】三澤洋史

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

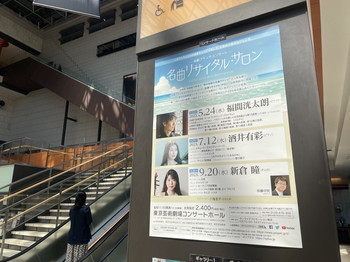

滑走する情感 (福間洸太朗-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

福間洸太朗さんは、コロナ禍のなかのこの3年間、もっとも聴く機会が多かったピアニストかもしれません。

寒い国の音楽に特に熱い思いをお持ちの福間さんが、飛びきり5月らしい青空が拡がったこの日に、オール・ラフマニノフのプログラムで登場。

その第1曲は、その5月にふさわしい《リラの花》。

リラ、あるいは、ライラック。日本人にとっては北海道を思わせるし、どこか北の異国への郷愁や望郷の喪失感のようものを連想させますが、ロシアにとっては沈殿していたものが吹き上がるような春の到来を思わせるそうです。5月そのもの。

福間さんは、いつも、プログラムに何か一貫した《筋道》のようなものを込めて、考えに考え抜いて磨き上げる。そういう思いが聴き手のこちら側に熱く語りかけてくる。そういうピアニスト。ナビゲーターの八塩さんが、さっそく、福間さんのシャツの薄紫色に目をつけて「それは、もしかしてリラの花の色?」と問いかけると、よくぞ聞いてくれましたとばかり破顔一笑。もうお話しが止まらない。

ラフマニノフというと、とかくロシアのピアニストはどこかおどろおどろしく大げさに、あるいは時に耽溺的に弾きます。確かに、低音は存分に低く強く響かせるのがラフマニノフですが、やはり、もっと歌や叙情の緩やかで滑らかな流れのようなものがあって、色調も明るく澄んだものがあってよいのではないかと思うのです。つい先日聴いたプレトニョフの指揮なんかは、本当にそのことを実感しました。

福間さんのラフマニノフも、とても叙情的。

前奏曲《鐘》も、確かにロシア正教の鐘で深く暗鬱に響きますが、曲全体には希望とか春の到来を希求するような切ない想いが静かに流れています。この《鐘》をめぐって八塩さんが話題をフィギュアスケートの方に振ると、これも待ってましたとばかり。福間さんはフィギュアスケートの大ファンなのだそうです。

浅田真央さんの人気がそうさせたのかもしれませんが、ラフマニノフの音楽が使われることが多いことは、誰もが感じていることではないでしょうか。ラフマニノフには、ダンスといっても足を踏み踵を鳴らすような細かい拍節とかリズムの刻みというよりは、もっと滔々と流れるような物語とじっと佇むような情念があって、そこからふっと伸び上がり浮遊する大きな起伏がある。それが、とてもフィギュアスケートに合うということではないでしょうか。そして福間さんのラフマニノフは、そういう滑走する情感にあふれています。そう気づくと、福間さんのラフマニノフ愛にそこはかとなく同調する気分になってきます。

最初は今ひとつ鳴りのよくなかったピアノも、次第にほぐれてきて後半の前奏曲では、そういう滑らかな流れのなかで時に感情が吹き上がり、時に気持ちがキラキラと煌めきます。美しく気持ちが揺れるような時間が流れていく。

この短いコンサートにもアンコールを弾いてくれて、それがスクリャービンの左手のノクターンだったのがとても嬉しかった。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第24回 福間洸太朗

2023年5月24日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列26番)

福間洸太朗(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

《生誕150年記念 オール・ラフマニノフ・プログラム》

リラの花(ラフマニノフ自作編曲)

パガニーニの主題による狂詩曲より第18変奏 (ピアノ編曲:Le Coustumer)

幻想的小品集op.3より

第1番 「エレジー」、第2番 前奏曲『鐘』、第3番 「メロディ」

前奏曲op.32より

第1番ハ長調、第2番変ロ短調、第5番ト長調

第10番ロ短調、第11番ロ長調、第12番嬰ト短調、第13番変ニ長調

(アンコール)

スクリャービン:左手のためのノクターンop.9-2

寒い国の音楽に特に熱い思いをお持ちの福間さんが、飛びきり5月らしい青空が拡がったこの日に、オール・ラフマニノフのプログラムで登場。

その第1曲は、その5月にふさわしい《リラの花》。

リラ、あるいは、ライラック。日本人にとっては北海道を思わせるし、どこか北の異国への郷愁や望郷の喪失感のようものを連想させますが、ロシアにとっては沈殿していたものが吹き上がるような春の到来を思わせるそうです。5月そのもの。

福間さんは、いつも、プログラムに何か一貫した《筋道》のようなものを込めて、考えに考え抜いて磨き上げる。そういう思いが聴き手のこちら側に熱く語りかけてくる。そういうピアニスト。ナビゲーターの八塩さんが、さっそく、福間さんのシャツの薄紫色に目をつけて「それは、もしかしてリラの花の色?」と問いかけると、よくぞ聞いてくれましたとばかり破顔一笑。もうお話しが止まらない。

ラフマニノフというと、とかくロシアのピアニストはどこかおどろおどろしく大げさに、あるいは時に耽溺的に弾きます。確かに、低音は存分に低く強く響かせるのがラフマニノフですが、やはり、もっと歌や叙情の緩やかで滑らかな流れのようなものがあって、色調も明るく澄んだものがあってよいのではないかと思うのです。つい先日聴いたプレトニョフの指揮なんかは、本当にそのことを実感しました。

福間さんのラフマニノフも、とても叙情的。

前奏曲《鐘》も、確かにロシア正教の鐘で深く暗鬱に響きますが、曲全体には希望とか春の到来を希求するような切ない想いが静かに流れています。この《鐘》をめぐって八塩さんが話題をフィギュアスケートの方に振ると、これも待ってましたとばかり。福間さんはフィギュアスケートの大ファンなのだそうです。

浅田真央さんの人気がそうさせたのかもしれませんが、ラフマニノフの音楽が使われることが多いことは、誰もが感じていることではないでしょうか。ラフマニノフには、ダンスといっても足を踏み踵を鳴らすような細かい拍節とかリズムの刻みというよりは、もっと滔々と流れるような物語とじっと佇むような情念があって、そこからふっと伸び上がり浮遊する大きな起伏がある。それが、とてもフィギュアスケートに合うということではないでしょうか。そして福間さんのラフマニノフは、そういう滑走する情感にあふれています。そう気づくと、福間さんのラフマニノフ愛にそこはかとなく同調する気分になってきます。

最初は今ひとつ鳴りのよくなかったピアノも、次第にほぐれてきて後半の前奏曲では、そういう滑らかな流れのなかで時に感情が吹き上がり、時に気持ちがキラキラと煌めきます。美しく気持ちが揺れるような時間が流れていく。

この短いコンサートにもアンコールを弾いてくれて、それがスクリャービンの左手のノクターンだったのがとても嬉しかった。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第24回 福間洸太朗

2023年5月24日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階P列26番)

福間洸太朗(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

《生誕150年記念 オール・ラフマニノフ・プログラム》

リラの花(ラフマニノフ自作編曲)

パガニーニの主題による狂詩曲より第18変奏 (ピアノ編曲:Le Coustumer)

幻想的小品集op.3より

第1番 「エレジー」、第2番 前奏曲『鐘』、第3番 「メロディ」

前奏曲op.32より

第1番ハ長調、第2番変ロ短調、第5番ト長調

第10番ロ短調、第11番ロ長調、第12番嬰ト短調、第13番変ニ長調

(アンコール)

スクリャービン:左手のためのノクターンop.9-2

「日本の保守とリベラル」(宇野 重規 著)読了 [読書]

かつて日本の政治は、「右」と「左」あるいは「保守」と「革新」という対立軸で語られることが多かった。最近は、「保守」に対して「リベラル」という対立図式を標榜する政治家が多くなっている。

しかし、保守とは何か、あるいはリベラルとは何なのか。

著者自身、『「保守主義者」と自ら名乗ったことはない」が『それではお前は「リベラル」なのかと問われると、それはそれで迷ってしまうというのが正直なところである」(「あとがき」)と吐露している。大方の日本の知識人はそんなものなのだろうと思う。それほどに日本の保守とリベラルは曖昧であり、共通理解に乏しい。

本書は、近現代の日本の保守とリベラル、その系譜をたどり読み解いていく。そこに浮かび上がっていく福沢諭吉、あるいは伊藤博文の叡智を再確認しながら、日本の言論の未来を探っていこうという試み。

本書によれば、そういう曖昧さの源泉は、日本の近現代は西欧外来の文化・政治思想を性急に取り入れ、開国以前の伝統社会を否定する明治維新体制にあったという。明治憲法体制における「保守本流」は本質的にリベラルな面を持っている。軍国主義化していくなかで「重臣リベラリズム」は無力だったが、戦後の「保守本流」はそういう親米的な体質を正統性の拠り所とした。

近年の日本政治は、安倍政権に象徴されるように「保守」と言いながら、むしろそういう戦後の「保守本流」から差別化しようと戦後平和主義の象徴である憲法の改正のことばかり口にするので「保守」の本質が見えてこない。日本の伝統回帰と言いながら底が浅く、むしろ、その言動は戦前復古にしか聞こえず、それを毛嫌いする中間層が多いのではないだろうか。

近代日本のリベラリズムを論ずる中で、福沢諭吉についての論考が秀逸。確かに、福沢は野にあり続け、官学に対する対抗軸としての私学に拠って西欧流の自由主義を大いに語っている。次いで石橋湛山の経済的リベラリズムについての論考も興味深い。少なくともこれこそが戦後の経済復興・高度成長を支えた政治思想の根幹であって、まさに「保守本流」だったと納得する。

一方で、丸山眞男の論考は、難解で論旨不明。著者は丸山の政治思想の本丸に「主体」を求めているようだ。「主体」というと、ある意味ではサルトルなどの実存主義哲学を想起させるし、また、一方では北朝鮮の金王朝の「チェチェ思想」という安っぽい政治スローガンをも想起させる。結局は、丸山のそういうものは観念論なのだ。その迷走に深入りしようとしても、もはや得るものは何もないのではないか。それよりも、その丸山がしばしば福沢諭吉を語っているという指摘が面白い。

こういう硬いテーマの本でありながら、とても読みやすい。

明治憲法の起草者のひとりとしての伊藤博文の再考、日本の近現代におけるリベラリズムの導入、戦後「保守本流」にあった経済的リベラリズムというある種のねじれなど、鋭い指摘に学ぶことは多い。何よりも福沢諭吉という、「あいまいな保守とリベラル」に投じられた一石は、今後も大いに論じられてもよいと思った。

日本の保守とリベラル―思考の座標軸を立て直す

宇野 重規 (著)

(中公選書 131

しかし、保守とは何か、あるいはリベラルとは何なのか。

著者自身、『「保守主義者」と自ら名乗ったことはない」が『それではお前は「リベラル」なのかと問われると、それはそれで迷ってしまうというのが正直なところである」(「あとがき」)と吐露している。大方の日本の知識人はそんなものなのだろうと思う。それほどに日本の保守とリベラルは曖昧であり、共通理解に乏しい。

本書は、近現代の日本の保守とリベラル、その系譜をたどり読み解いていく。そこに浮かび上がっていく福沢諭吉、あるいは伊藤博文の叡智を再確認しながら、日本の言論の未来を探っていこうという試み。

本書によれば、そういう曖昧さの源泉は、日本の近現代は西欧外来の文化・政治思想を性急に取り入れ、開国以前の伝統社会を否定する明治維新体制にあったという。明治憲法体制における「保守本流」は本質的にリベラルな面を持っている。軍国主義化していくなかで「重臣リベラリズム」は無力だったが、戦後の「保守本流」はそういう親米的な体質を正統性の拠り所とした。

近年の日本政治は、安倍政権に象徴されるように「保守」と言いながら、むしろそういう戦後の「保守本流」から差別化しようと戦後平和主義の象徴である憲法の改正のことばかり口にするので「保守」の本質が見えてこない。日本の伝統回帰と言いながら底が浅く、むしろ、その言動は戦前復古にしか聞こえず、それを毛嫌いする中間層が多いのではないだろうか。

近代日本のリベラリズムを論ずる中で、福沢諭吉についての論考が秀逸。確かに、福沢は野にあり続け、官学に対する対抗軸としての私学に拠って西欧流の自由主義を大いに語っている。次いで石橋湛山の経済的リベラリズムについての論考も興味深い。少なくともこれこそが戦後の経済復興・高度成長を支えた政治思想の根幹であって、まさに「保守本流」だったと納得する。

一方で、丸山眞男の論考は、難解で論旨不明。著者は丸山の政治思想の本丸に「主体」を求めているようだ。「主体」というと、ある意味ではサルトルなどの実存主義哲学を想起させるし、また、一方では北朝鮮の金王朝の「チェチェ思想」という安っぽい政治スローガンをも想起させる。結局は、丸山のそういうものは観念論なのだ。その迷走に深入りしようとしても、もはや得るものは何もないのではないか。それよりも、その丸山がしばしば福沢諭吉を語っているという指摘が面白い。

こういう硬いテーマの本でありながら、とても読みやすい。

明治憲法の起草者のひとりとしての伊藤博文の再考、日本の近現代におけるリベラリズムの導入、戦後「保守本流」にあった経済的リベラリズムというある種のねじれなど、鋭い指摘に学ぶことは多い。何よりも福沢諭吉という、「あいまいな保守とリベラル」に投じられた一石は、今後も大いに論じられてもよいと思った。

日本の保守とリベラル―思考の座標軸を立て直す

宇野 重規 (著)

(中公選書 131

才能というものの軽さ (河井勇人 ヴァイオリン) [コンサート]

新人の登竜門という「紀尾井 明日への扉」。久しぶりにそれにふさわしい新人の登場でした。

会場は、いつもより格段に若やいだ雰囲気。学生風の男女も多く、楽器ケースを背負った若い人や、親に連れられた音楽教室の生徒さんといったふうの小さなお客さまもたくさん。

肝心の河井勇人さんですが、その名前を聞くのは初めて。最近の「明日への扉」では珍しいことです。それもそのはず、2002年生まれというポストミレニアム世代。まだ、二十歳(はたち)になったばかり。ところが、すでに大学は卒業し、現在は東京芸大大学院在籍中とのこと。ロビーにはふたつも大きな花が飾られていて、期待の大型新人ぶりも発揮しています。

あらためて見てみると、そのキャリアは驚くことばかり。

桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」に入学以来、ジュニア時代から数々のコンクールを制覇して、芸大も飛び級入学だったというのです。4年前に第5回<アリオン桐朋音楽賞>を受賞。そのときに弦楽器部門で同時受賞したのが服部百音さん。百音さんの3歳年下でまだ区立の中高一貫校の4年生(高一に相当)でした。芸大には「飛び入学」だったそうで、そんなものがあったのかとまず驚きましたが、二十歳(はたち)で大学院生というのはそういうわけなのです。

手にしている楽器は、ストラディヴァリウス“Lyall”(1702年製)。

最初のモーツァルトからして、その美音に感心させられます。テクニック面でも非の打ち所がなくて、その美音はオーギュスタン・デュメイのモーツァルトを想起させるものがあります。何しろ、ピアノは清水和音さんという大物。楽器そのものも、いつも聴いている東京芸術劇場のピアノよりも格段に音色が澄んでいて表情が豊か。

ところが…

それなのにどこかとても退屈してしまいます。心地よい美音と完璧なフレージングの優雅さにしばらくは魅入られていますが、次第に同じような所作と意匠の繰り返しに思えてくる。何の屈託もない。それはさながら水槽のなかを優雅に泳ぐ高価な熱帯魚のよう。

そのことは、次のラヴェルのソナタでも同じ。パリのベル・エポックから戦後のジャズ・エイジにかけて、優雅で知的で新しもの好きな上流の人々を喜ばせたラヴェル。新奇なものには、ある種の皮肉や刺とか、扇情的な猛々しさがなければ、残るのは富裕な閑暇のさざめきだけになってしまいます。

休憩後のバッハのシャコンヌには、ちょっと、はっとさせられました。

とても独特のフレージング。モダンにもピリオドにも、そのどちらにもない独自性を感じさせてくれました。聴き進んでいくと、どこか素っ気なさ、無表情、無感情ともいうべきバッハにある種の新しさを感じさせているだけだったのかと思えてきます。そのことがこの人の音楽として意図されたものなのかどうか。そこを目で探っていくと、右手の手首の堅さが気になってきます。音価がどうしても短くなり、アゴーギグが機械的に感じさせるのはそこなのかもしれないと思えるのです。この弓を繰る手首の律儀な堅さが、どの曲でも同じだということに気づきました。

ドビュッシーは、ラヴェルよりも面白かった。

でも、優雅な冗長さということは変わらない。こういう演奏を聴いてみるとドビュッシーのほうがラヴェルよりもはるかに革新的で情熱のカロリーも高いと思います。けれども、どうしてもガラスの中の優雅さという囲いこまれた完全性は変わらずに一貫していると感じます。

最後のプロコフィエフには期待したのですが、がっかりしました。

もともとはフルートソナタとして作曲されたものですし、第1番のような戦争の陰鬱さをするべくもないのでしょうが、これではあくまでもソ連時代の体制におもねった凡庸な民族派作曲家たちの通俗な雅曲のひとつに過ぎないとさえ思えてしまいます。どちらかといえば、主役のヴァイオリンの引き立て役として一歩下がったように弾いていた和音さんが、ここに至って鬱憤を晴らすかのようにばーんと炸裂させていたのが印象的。

これだけの絢爛たるキャリアと才能には、もちろん、その将来に期待しないわけにはいきません。でも、いったい何を期待したらよいのでしょうか。そこが少しもイメージとして湧いてこないのです。素晴らしい才能と思えるのに、かえってこれからの未来が見えてこない。才能というのはかくも軽いものなのでしょうか。

紀尾井 明日への扉35

河井勇人(ヴァイオリン)

2023年5月19日(金) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 18列10番)

河井勇人(ヴァイオリン)

清水和音(ピアノ)

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第40 (32)番 変ロ長調 K.454

ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ ト長調

バッハ:シャコンヌ~無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調 BWV1004

ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ ト長調

プロコフィエフ:ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ長調 op.94a

(アンコール)

ミルシテイン:パガニーニアーナ

会場は、いつもより格段に若やいだ雰囲気。学生風の男女も多く、楽器ケースを背負った若い人や、親に連れられた音楽教室の生徒さんといったふうの小さなお客さまもたくさん。

肝心の河井勇人さんですが、その名前を聞くのは初めて。最近の「明日への扉」では珍しいことです。それもそのはず、2002年生まれというポストミレニアム世代。まだ、二十歳(はたち)になったばかり。ところが、すでに大学は卒業し、現在は東京芸大大学院在籍中とのこと。ロビーにはふたつも大きな花が飾られていて、期待の大型新人ぶりも発揮しています。

あらためて見てみると、そのキャリアは驚くことばかり。

桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」に入学以来、ジュニア時代から数々のコンクールを制覇して、芸大も飛び級入学だったというのです。4年前に第5回<アリオン桐朋音楽賞>を受賞。そのときに弦楽器部門で同時受賞したのが服部百音さん。百音さんの3歳年下でまだ区立の中高一貫校の4年生(高一に相当)でした。芸大には「飛び入学」だったそうで、そんなものがあったのかとまず驚きましたが、二十歳(はたち)で大学院生というのはそういうわけなのです。

手にしている楽器は、ストラディヴァリウス“Lyall”(1702年製)。

最初のモーツァルトからして、その美音に感心させられます。テクニック面でも非の打ち所がなくて、その美音はオーギュスタン・デュメイのモーツァルトを想起させるものがあります。何しろ、ピアノは清水和音さんという大物。楽器そのものも、いつも聴いている東京芸術劇場のピアノよりも格段に音色が澄んでいて表情が豊か。

ところが…

それなのにどこかとても退屈してしまいます。心地よい美音と完璧なフレージングの優雅さにしばらくは魅入られていますが、次第に同じような所作と意匠の繰り返しに思えてくる。何の屈託もない。それはさながら水槽のなかを優雅に泳ぐ高価な熱帯魚のよう。

そのことは、次のラヴェルのソナタでも同じ。パリのベル・エポックから戦後のジャズ・エイジにかけて、優雅で知的で新しもの好きな上流の人々を喜ばせたラヴェル。新奇なものには、ある種の皮肉や刺とか、扇情的な猛々しさがなければ、残るのは富裕な閑暇のさざめきだけになってしまいます。

休憩後のバッハのシャコンヌには、ちょっと、はっとさせられました。

とても独特のフレージング。モダンにもピリオドにも、そのどちらにもない独自性を感じさせてくれました。聴き進んでいくと、どこか素っ気なさ、無表情、無感情ともいうべきバッハにある種の新しさを感じさせているだけだったのかと思えてきます。そのことがこの人の音楽として意図されたものなのかどうか。そこを目で探っていくと、右手の手首の堅さが気になってきます。音価がどうしても短くなり、アゴーギグが機械的に感じさせるのはそこなのかもしれないと思えるのです。この弓を繰る手首の律儀な堅さが、どの曲でも同じだということに気づきました。

ドビュッシーは、ラヴェルよりも面白かった。

でも、優雅な冗長さということは変わらない。こういう演奏を聴いてみるとドビュッシーのほうがラヴェルよりもはるかに革新的で情熱のカロリーも高いと思います。けれども、どうしてもガラスの中の優雅さという囲いこまれた完全性は変わらずに一貫していると感じます。

最後のプロコフィエフには期待したのですが、がっかりしました。

もともとはフルートソナタとして作曲されたものですし、第1番のような戦争の陰鬱さをするべくもないのでしょうが、これではあくまでもソ連時代の体制におもねった凡庸な民族派作曲家たちの通俗な雅曲のひとつに過ぎないとさえ思えてしまいます。どちらかといえば、主役のヴァイオリンの引き立て役として一歩下がったように弾いていた和音さんが、ここに至って鬱憤を晴らすかのようにばーんと炸裂させていたのが印象的。

これだけの絢爛たるキャリアと才能には、もちろん、その将来に期待しないわけにはいきません。でも、いったい何を期待したらよいのでしょうか。そこが少しもイメージとして湧いてこないのです。素晴らしい才能と思えるのに、かえってこれからの未来が見えてこない。才能というのはかくも軽いものなのでしょうか。

紀尾井 明日への扉35

河井勇人(ヴァイオリン)

2023年5月19日(金) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 18列10番)

河井勇人(ヴァイオリン)

清水和音(ピアノ)

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第40 (32)番 変ロ長調 K.454

ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ ト長調

バッハ:シャコンヌ~無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調 BWV1004

ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ ト長調

プロコフィエフ:ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ長調 op.94a

(アンコール)

ミルシテイン:パガニーニアーナ

沖澤のどか 初見参 (読響・日曜マチネーシリーズ) [コンサート]

いま注目の新進気鋭の指揮者、沖澤のどかを聴いてきました。

何しろ2019年ブザンソン国際指揮者コンクールの覇者。カラヤン・アカデミーでベルリン・フィルメンバーの薫陶を受け、ペトレンコの足ステンを務め、その代役としてベルリン・フィルのデビューも済ましている。ベルリン在住で、ヨーロッパ中心に活躍しているとあるから、この先も大いに楽しみな指揮者。

週末のマチネーといえば、大体がポピュラーな名曲プログラムというのが相場ですが、読響のそれはけっこう辛口。この日は、人気のヴァイオリニスト・三浦文彰と組んでエルガーにがっぷりと組むというプログラム。前半は、50分に及ぶこの曲のみ。後半も、ワーグナーの《「トリスタン…」前奏曲》とR.シュトラウスの《死と変容》を続けて演奏するというわけで、前後半いずれも切れ目なく続くというシンプルにして大きな構えの異色のプログラムです。

エルガーの協奏曲は、ロマンチックでそれ自身が大きな構えを持つ。その叙情性は、チェロ協奏曲のデュプレのように演奏者によってはとてつもなく息の長い冷熱を帯びて情熱的になる。沖澤と三浦のロマンチシズムというのはそういう思いつめた主情的なものとは違います。とても情景的。広々とした丘陵地帯の田園風景とか、あるいは暗雲が低く垂れ込めた夕闇の荒野の光景とか。滔々と淀みなく流れる音楽は瞑想的でもあって、終楽章の高まりの中でようやく超絶技巧的なソロがほとばしる。

後半、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲。それに続けてシュトラウスの「死と変容」を続けて演奏する。なるほど調性的にもつながっていて、ワーグナーの果てしもない死への問いかけが、シュトラウスによって浄化され救済解決へと昇華されていく。この組み合わせはなるほど素晴らしいアイデアです。もともと沖澤がブザンソンで優勝した時に演奏したのが、この「死と変容」だったそうだから得意の勝負曲なのでしょう。それだけに沖澤の独自性がよく感じ取れる演奏でした。

バトンさばきは、大きく、しかも流麗で滑らか。若い頃の小澤征爾を思わせます。それがそのまま曲にも反映されていて、実に壮麗極まりないレガートの音楽。滑らかであっても重くはない。自由で柔らかく、しかもマッシブ。エルガーとシュトラウスという曲の性格も相まってのことなのか、上へ上へと拡がっていく厚いハーモニーが印象的でした。

こういうレガートは、カラヤンのものとはまた違った二十一世紀のレガートなのでしょう。この人の、このレガートで、ハイドンとかモーツァルトとかが聴いてみたいと思う一方で、ブラームスなんかはいったいどんな音楽になるのかとちょっと戸惑うところもありました。これからが楽しみです。

読売日本交響楽団

第257回日曜マチネーシリーズ

2023年5月14日 14:00

東京・池袋 東京芸術劇場

(2階 E列 25番)

沖澤のどか(指揮)

三浦文彰(ヴァイオリン)

林 悠介(コンサートマスター)

エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61

ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲

R.シュトラウス:交響詩「死と変容」作品24

何しろ2019年ブザンソン国際指揮者コンクールの覇者。カラヤン・アカデミーでベルリン・フィルメンバーの薫陶を受け、ペトレンコの足ステンを務め、その代役としてベルリン・フィルのデビューも済ましている。ベルリン在住で、ヨーロッパ中心に活躍しているとあるから、この先も大いに楽しみな指揮者。

週末のマチネーといえば、大体がポピュラーな名曲プログラムというのが相場ですが、読響のそれはけっこう辛口。この日は、人気のヴァイオリニスト・三浦文彰と組んでエルガーにがっぷりと組むというプログラム。前半は、50分に及ぶこの曲のみ。後半も、ワーグナーの《「トリスタン…」前奏曲》とR.シュトラウスの《死と変容》を続けて演奏するというわけで、前後半いずれも切れ目なく続くというシンプルにして大きな構えの異色のプログラムです。

エルガーの協奏曲は、ロマンチックでそれ自身が大きな構えを持つ。その叙情性は、チェロ協奏曲のデュプレのように演奏者によってはとてつもなく息の長い冷熱を帯びて情熱的になる。沖澤と三浦のロマンチシズムというのはそういう思いつめた主情的なものとは違います。とても情景的。広々とした丘陵地帯の田園風景とか、あるいは暗雲が低く垂れ込めた夕闇の荒野の光景とか。滔々と淀みなく流れる音楽は瞑想的でもあって、終楽章の高まりの中でようやく超絶技巧的なソロがほとばしる。

後半、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲。それに続けてシュトラウスの「死と変容」を続けて演奏する。なるほど調性的にもつながっていて、ワーグナーの果てしもない死への問いかけが、シュトラウスによって浄化され救済解決へと昇華されていく。この組み合わせはなるほど素晴らしいアイデアです。もともと沖澤がブザンソンで優勝した時に演奏したのが、この「死と変容」だったそうだから得意の勝負曲なのでしょう。それだけに沖澤の独自性がよく感じ取れる演奏でした。

バトンさばきは、大きく、しかも流麗で滑らか。若い頃の小澤征爾を思わせます。それがそのまま曲にも反映されていて、実に壮麗極まりないレガートの音楽。滑らかであっても重くはない。自由で柔らかく、しかもマッシブ。エルガーとシュトラウスという曲の性格も相まってのことなのか、上へ上へと拡がっていく厚いハーモニーが印象的でした。

こういうレガートは、カラヤンのものとはまた違った二十一世紀のレガートなのでしょう。この人の、このレガートで、ハイドンとかモーツァルトとかが聴いてみたいと思う一方で、ブラームスなんかはいったいどんな音楽になるのかとちょっと戸惑うところもありました。これからが楽しみです。

読売日本交響楽団

第257回日曜マチネーシリーズ

2023年5月14日 14:00

東京・池袋 東京芸術劇場

(2階 E列 25番)

沖澤のどか(指揮)

三浦文彰(ヴァイオリン)

林 悠介(コンサートマスター)

エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61

ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲

R.シュトラウス:交響詩「死と変容」作品24

「尚、赫々たれ」(羽鳥 好之著)読了 [読書]

立花宗茂は、太閤秀吉をして「西国無双」と言わしめた武勇、義に生きた名将。関ヶ原で西軍につき敗北、浪人となりながら徳川幕府直参の大名に復活した武将。

その宗茂の視点から、三代将軍家光の代替わりをめぐる治天国家の緊張を描く時代小説。宗茂は、近年、戦国武将としてはダークホース的にその評価が急騰している武将。本書は、そういうキャッチの良さと本格時代小説の相貌を持ちながらも、ブームの波に便乗しようとの下心も見えなくもない。どこか中途半端で画竜点睛を欠く。

前半は、関ヶ原における勝敗を決した謎をめぐって、敗軍の将として生き残り宗茂とともに将軍家「御伽衆」だった毛利秀元に、家光とともにその内実を語らせる場面がクライマックス。とはいえ、その内情は毛利家の内紛ということに過ぎず、大げさな語り口の割には「謎」はごくあたりまえのことでいささかあっけない。

後半は、肥後・加藤家の不始末と改易をめぐっての暗闘。大御所秀忠との二重権力に懊悩してきた家光の、目上であり血統上流の尾張家、紀伊家当代へのうっ屈した思いが緊張をはらむ。とかく「武断政治」などと有力大名潰しの陰謀をめぐらしように言われる家光の治政に対し、家光の天下泰平への切実な希求があったと、その歴史を語るのはよいが、いかにも尻切れとんぼ。肝心の宗茂の立ち回り方にも迫力不足で、結局はストーリーが出来上がっていない。

世に言う太閤検地が、中央集権化や農民搾取といったことよりは、各地に封じられた戦国大名の経済的基盤を確固とし権力集中を促し封建体制の確立の基本となった。それこそが石田三成の知恵だったというのは見識だと思う。確かに、毛利家一統が江戸時代に有力大名として中国地方を支配し続けたのは内紛を乗り越え盤石の藩政を築いたからであるし、それに失敗した大名は地方権力としては存続出来なかった。家光もむやみに改易の陰謀を凝らしたわけではなく、こうした藩政基盤を築けなかった大名を淘汰し、不満擾乱の芽を摘むという治政の王道を推進したからこそ、300年の泰平につながった。それが幕藩体制の真実だと思う。しかし、小説の語り口としては、この見識が十分に活かされているとは言えない。

著者は、長年、文藝春秋社の小説畑で編集者として活躍した人。退社後、60台にして作家デビューとある。いわば編集者の経験を活かしながらの、自己プロデュースということなのだろう。宗茂は立花家への入り婿だったが、流浪時期に病死した正室の誾千代への想いをちらつかせたり、家光の姉である天寿院(千姫)をことさらに登場させるのは、販売促進のための色香という編集者の知恵なのかもしれないが、小説の出来としては明らかに作為に失敗している。

編集者と小説家は、別人格だからこそ成り立つものであって、セルフマネジメントというのはかくも難しい。

なかなか読ませる小説であるだけに、残念感が強い。

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照

羽鳥 好之 (著)

早川書房

2022年10月25日初刊

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照 単行本 ? 2022/10/25

羽鳥 好之 (著)

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照

羽鳥 好之 (著)

早川書房

2022年10月25日初刊

その宗茂の視点から、三代将軍家光の代替わりをめぐる治天国家の緊張を描く時代小説。宗茂は、近年、戦国武将としてはダークホース的にその評価が急騰している武将。本書は、そういうキャッチの良さと本格時代小説の相貌を持ちながらも、ブームの波に便乗しようとの下心も見えなくもない。どこか中途半端で画竜点睛を欠く。

前半は、関ヶ原における勝敗を決した謎をめぐって、敗軍の将として生き残り宗茂とともに将軍家「御伽衆」だった毛利秀元に、家光とともにその内実を語らせる場面がクライマックス。とはいえ、その内情は毛利家の内紛ということに過ぎず、大げさな語り口の割には「謎」はごくあたりまえのことでいささかあっけない。

後半は、肥後・加藤家の不始末と改易をめぐっての暗闘。大御所秀忠との二重権力に懊悩してきた家光の、目上であり血統上流の尾張家、紀伊家当代へのうっ屈した思いが緊張をはらむ。とかく「武断政治」などと有力大名潰しの陰謀をめぐらしように言われる家光の治政に対し、家光の天下泰平への切実な希求があったと、その歴史を語るのはよいが、いかにも尻切れとんぼ。肝心の宗茂の立ち回り方にも迫力不足で、結局はストーリーが出来上がっていない。

世に言う太閤検地が、中央集権化や農民搾取といったことよりは、各地に封じられた戦国大名の経済的基盤を確固とし権力集中を促し封建体制の確立の基本となった。それこそが石田三成の知恵だったというのは見識だと思う。確かに、毛利家一統が江戸時代に有力大名として中国地方を支配し続けたのは内紛を乗り越え盤石の藩政を築いたからであるし、それに失敗した大名は地方権力としては存続出来なかった。家光もむやみに改易の陰謀を凝らしたわけではなく、こうした藩政基盤を築けなかった大名を淘汰し、不満擾乱の芽を摘むという治政の王道を推進したからこそ、300年の泰平につながった。それが幕藩体制の真実だと思う。しかし、小説の語り口としては、この見識が十分に活かされているとは言えない。

著者は、長年、文藝春秋社の小説畑で編集者として活躍した人。退社後、60台にして作家デビューとある。いわば編集者の経験を活かしながらの、自己プロデュースということなのだろう。宗茂は立花家への入り婿だったが、流浪時期に病死した正室の誾千代への想いをちらつかせたり、家光の姉である天寿院(千姫)をことさらに登場させるのは、販売促進のための色香という編集者の知恵なのかもしれないが、小説の出来としては明らかに作為に失敗している。

編集者と小説家は、別人格だからこそ成り立つものであって、セルフマネジメントというのはかくも難しい。

なかなか読ませる小説であるだけに、残念感が強い。

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照

羽鳥 好之 (著)

早川書房

2022年10月25日初刊

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照 単行本 ? 2022/10/25

羽鳥 好之 (著)

尚、赫々【かくかく】たれ 立花宗茂残照

羽鳥 好之 (著)

早川書房

2022年10月25日初刊

色彩の湧水 (プレトニョフのラフマニノフ 東フィル・サントリー定期) [コンサート]

プレトニョフの指揮は、どうしても一度は聴いてみたかった。しかも、生誕150年を記念するオール・ラフマニノフとあっては願ってもないチャンス。

大きな期待をもってサントリーホールまで出かけたが、その期待をさらに上回る演奏でした。コンチェルトも何もなしの管弦楽曲ばかりというのが、かえってよい。どの曲も、馴染みの違いはあっても、いずれも生で聴くのは初めて。

『岩(“The Rock”)』というのは、誤訳なのだそうだ。プログラムの解説によると、ロシア語原題(“”)を直訳すると「断崖」「絶壁」とすべきなのだとか。曲は、不気味な雰囲気の低音域で始まる。プレトニョフは、いかにもラフマニノフならではの低音をしっかりと押し出す。「崖」といったとしても、上から見るのと下から見上げるのとでは意味がまったく違う。この曲は、先に立ち塞がる岩壁という感覚がする。はるか上方には、希望に満ちた明るい陽が射している。そのフルートソロが美しく、最初の不気味さとは好対照。けれども立ちはだかる岩壁はどうしようもなく、曲は何かを諦めたように終わる。

『死の島』は、スイス人・ベックリンのあの有名な絵に着想を得たという。絵はいくつかのバージョンがあるそうで、私はベルリンでようやく対面した。実物は思いのほか明るい印象で少しよそよそしかった。プレトニョフの指揮も、その絵の印象に通ずるものがあって、暗い死の運命の淵に沈むというよりは、ある意味でロシアの広大な平野とそこに生きる人々の心象風景のような音楽。薄暗い晩秋の野に佇む農民は孤独なようであっても、自然とともに生き胸の内には深い信仰がある。そういうものの音による表徴として、あのロシアの鐘が静かに響く。決して暗い音楽ではない。

プレトニョフは、ラフマニノフが曲想を託した、個々の楽器の持つ気質や音色を鮮やかに浮かび上がらせる。それは、とてもピアニスト的であって、ピアノの巨匠でもあった作曲者を本質的に理解できるのも指揮をする本人もピアニストだからこそなのだと感じる。時として「ロシア的」な陰鬱な重量感に溺れる音楽になりがちなラフマニノフ。あるいは、それとはある意味では対照的なハリウッドの映画音楽的な壮麗な音の洪水であったり。

プレトニョフのラフマニノフは、そういう他の指揮者の誰とも違う。

ラフマニノフ固有のロマンチシズムに潜む卑俗な感傷癖には存分な敬意と尊重を払いながら、それを絶妙な音の筆遣いで表現していく。遠景としての曲の流れは実に見事であって、けれども微細な筆致や彩色のリズムは明確で、耳を引きつける音色の使い分け、重ね方も見事で、その一瞬一瞬が絵画的で魅力に満ちている。まさに色彩が、ステージのそこかしこから次から次へとこんこんと湧き出る泉のよう。

やはり、そういうプレトニョフが圧倒的だったのは、後半の「交響的舞曲」。

プレトニョフの指揮は、見たところ実に淡々としていて、その顔の表情にも指揮姿にも少しも思い入れたっぷりの派手なものはありません。5拍子だとか、3拍と2拍の頻繁な交代が多いラフマニノフですが、そういう振りの変化すらも見かけは静か。小さく、しかし、とても的確に指示を出す。

東フィルの音楽の運びのうまさにも感服させられます。その瞬間瞬間にどのパートの音色が主役なのかを、そのパートも他のパートも完全に感得していて自信に満ちている。見ていても実に痛快。

「舞曲」第一楽章の開始早々に、木管パートだけで対位法と音色の重ね合わせを綿綿と何小節も続ける場面などは、CDで聴いているとアルトサキソフォンの旋律だけが目立つだけで、弦五部も含め全てが全休止していることに気づかないままに流れてしまうのですが、プレトニョフにかかると本当に魔術的な音の時間でした。カーテンコールで、プレトニョフが、結局、ここだけ参加したサキソフォンを立たせることなく、主要な木管パートを優先して丁寧に立たせていったのはなんとなく納得できます。

中間のワルツも、とても自由で愉悦に満ちたもの。ロシアの大地、そこはとても都会的なものからは遠く隔絶しているのですが、薄暗い館の乏しい灯の下に人々が集い民俗的なワルツを踊るという、どこか哀愁を帯びた心の華やぎを感じさせます。ここはとてもチャイコフスキー的。

圧巻は、やはり、最後の終曲。

ラフマニノフの曲には頻出する、グレゴリア聖歌「ディエス・イレ」の音型。聖書的には終末を意味するものですが、それがラフマニノフでは、決して暗黒的なものではなく、鐘の音の合図で始まる心の解放と乱舞の狂瀾。

東フィルものりにのっていました。それにしても、プレトニョフの小刻みな棒さばきに実に誠実に感応する。単に技術的に上手いというのではなくて、音楽の流れやアゴーギグが堂に入っている。東フィルの最近の進境ぶりにも舌を巻く思いがしました。

東京フィルハーモニー交響楽団

第984回サントリー定期シリーズ

2023年5月10日(水)19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(2階LB 5列4番)

ミハイル・プレトニョフ(特別客演指揮者)

ラフマニノフ:

幻想曲《岩》

交響詩《死の島》

交響的舞曲 Op.45

大きな期待をもってサントリーホールまで出かけたが、その期待をさらに上回る演奏でした。コンチェルトも何もなしの管弦楽曲ばかりというのが、かえってよい。どの曲も、馴染みの違いはあっても、いずれも生で聴くのは初めて。

『岩(“The Rock”)』というのは、誤訳なのだそうだ。プログラムの解説によると、ロシア語原題(“”)を直訳すると「断崖」「絶壁」とすべきなのだとか。曲は、不気味な雰囲気の低音域で始まる。プレトニョフは、いかにもラフマニノフならではの低音をしっかりと押し出す。「崖」といったとしても、上から見るのと下から見上げるのとでは意味がまったく違う。この曲は、先に立ち塞がる岩壁という感覚がする。はるか上方には、希望に満ちた明るい陽が射している。そのフルートソロが美しく、最初の不気味さとは好対照。けれども立ちはだかる岩壁はどうしようもなく、曲は何かを諦めたように終わる。

『死の島』は、スイス人・ベックリンのあの有名な絵に着想を得たという。絵はいくつかのバージョンがあるそうで、私はベルリンでようやく対面した。実物は思いのほか明るい印象で少しよそよそしかった。プレトニョフの指揮も、その絵の印象に通ずるものがあって、暗い死の運命の淵に沈むというよりは、ある意味でロシアの広大な平野とそこに生きる人々の心象風景のような音楽。薄暗い晩秋の野に佇む農民は孤独なようであっても、自然とともに生き胸の内には深い信仰がある。そういうものの音による表徴として、あのロシアの鐘が静かに響く。決して暗い音楽ではない。

プレトニョフは、ラフマニノフが曲想を託した、個々の楽器の持つ気質や音色を鮮やかに浮かび上がらせる。それは、とてもピアニスト的であって、ピアノの巨匠でもあった作曲者を本質的に理解できるのも指揮をする本人もピアニストだからこそなのだと感じる。時として「ロシア的」な陰鬱な重量感に溺れる音楽になりがちなラフマニノフ。あるいは、それとはある意味では対照的なハリウッドの映画音楽的な壮麗な音の洪水であったり。

プレトニョフのラフマニノフは、そういう他の指揮者の誰とも違う。

ラフマニノフ固有のロマンチシズムに潜む卑俗な感傷癖には存分な敬意と尊重を払いながら、それを絶妙な音の筆遣いで表現していく。遠景としての曲の流れは実に見事であって、けれども微細な筆致や彩色のリズムは明確で、耳を引きつける音色の使い分け、重ね方も見事で、その一瞬一瞬が絵画的で魅力に満ちている。まさに色彩が、ステージのそこかしこから次から次へとこんこんと湧き出る泉のよう。

やはり、そういうプレトニョフが圧倒的だったのは、後半の「交響的舞曲」。

プレトニョフの指揮は、見たところ実に淡々としていて、その顔の表情にも指揮姿にも少しも思い入れたっぷりの派手なものはありません。5拍子だとか、3拍と2拍の頻繁な交代が多いラフマニノフですが、そういう振りの変化すらも見かけは静か。小さく、しかし、とても的確に指示を出す。

東フィルの音楽の運びのうまさにも感服させられます。その瞬間瞬間にどのパートの音色が主役なのかを、そのパートも他のパートも完全に感得していて自信に満ちている。見ていても実に痛快。

「舞曲」第一楽章の開始早々に、木管パートだけで対位法と音色の重ね合わせを綿綿と何小節も続ける場面などは、CDで聴いているとアルトサキソフォンの旋律だけが目立つだけで、弦五部も含め全てが全休止していることに気づかないままに流れてしまうのですが、プレトニョフにかかると本当に魔術的な音の時間でした。カーテンコールで、プレトニョフが、結局、ここだけ参加したサキソフォンを立たせることなく、主要な木管パートを優先して丁寧に立たせていったのはなんとなく納得できます。

中間のワルツも、とても自由で愉悦に満ちたもの。ロシアの大地、そこはとても都会的なものからは遠く隔絶しているのですが、薄暗い館の乏しい灯の下に人々が集い民俗的なワルツを踊るという、どこか哀愁を帯びた心の華やぎを感じさせます。ここはとてもチャイコフスキー的。

圧巻は、やはり、最後の終曲。

ラフマニノフの曲には頻出する、グレゴリア聖歌「ディエス・イレ」の音型。聖書的には終末を意味するものですが、それがラフマニノフでは、決して暗黒的なものではなく、鐘の音の合図で始まる心の解放と乱舞の狂瀾。

東フィルものりにのっていました。それにしても、プレトニョフの小刻みな棒さばきに実に誠実に感応する。単に技術的に上手いというのではなくて、音楽の流れやアゴーギグが堂に入っている。東フィルの最近の進境ぶりにも舌を巻く思いがしました。

東京フィルハーモニー交響楽団

第984回サントリー定期シリーズ

2023年5月10日(水)19:00

東京・赤坂 サントリーホール

(2階LB 5列4番)

ミハイル・プレトニョフ(特別客演指揮者)

ラフマニノフ:

幻想曲《岩》

交響詩《死の島》

交響的舞曲 Op.45

アスカオーディオの「韻」 [オーディオ]

今、マイブームなのが、アスカオーディオの「韻」。

セラミックコーティングマイクロカーボンによる調音、吸音グッズ。

http://aska-audio.com/%e9%9f%bbhibiki%e3%81%ae%e7%99%ba.../

今までの吸音グッズは、吸音の周波数帯域が限られていたけれど、これは驚くほど広帯域。こんな小さなグッズで低域までまんべんなく調音してくれる。

吸音は音を殺してしまうと信じ込んでいたけど、これを使ってみて(最初は貸し出し試聴)考えが一変しました。吸音がダメなのは周波数に極端なバイアスがあるため。このHIBIKIを使ってみると、スピーカーから出た音がいろいろと回り込み反響・残響としていかに音を汚していたかがわかりました。

吸音は、音が薄くなるとか響きが貧しくなるというのはウソ。HIBIKIでは、むしろ音が部屋中に充満し、本来録音に入っているエコーがとても豊かに聞こえるようになりました。

スピーカーの背面に回り込む音が、後ろの壁面で反射していかに悪さをしているかがよくわかります。

このスピーカー後ろの設置がなかなかによくて気に入りました。私が、試行錯誤の結果、考えついたセッティングです。小さく軽い(紙製のボックス)ので、いくらでも試行錯誤ができて設置場所は自由です。

セラミックコーティングマイクロカーボンによる調音、吸音グッズ。

http://aska-audio.com/%e9%9f%bbhibiki%e3%81%ae%e7%99%ba.../

今までの吸音グッズは、吸音の周波数帯域が限られていたけれど、これは驚くほど広帯域。こんな小さなグッズで低域までまんべんなく調音してくれる。

吸音は音を殺してしまうと信じ込んでいたけど、これを使ってみて(最初は貸し出し試聴)考えが一変しました。吸音がダメなのは周波数に極端なバイアスがあるため。このHIBIKIを使ってみると、スピーカーから出た音がいろいろと回り込み反響・残響としていかに音を汚していたかがわかりました。

吸音は、音が薄くなるとか響きが貧しくなるというのはウソ。HIBIKIでは、むしろ音が部屋中に充満し、本来録音に入っているエコーがとても豊かに聞こえるようになりました。

スピーカーの背面に回り込む音が、後ろの壁面で反射していかに悪さをしているかがよくわかります。

このスピーカー後ろの設置がなかなかによくて気に入りました。私が、試行錯誤の結果、考えついたセッティングです。小さく軽い(紙製のボックス)ので、いくらでも試行錯誤ができて設置場所は自由です。