「山本五十六」(相澤 淳 著) 読了 [読書]

従来の《山本五十六》観からすれば異端の書。

山本五十六を英雄視することに長年違和感を持ち続けてきた。本書を読んでその胸のつかえが下りた。

「戦争に反対しながらも、自ら対米戦争の火ぶたを切らざるを得なかった」という山本像は、1965年に出版されベストセラーとなった阿川弘之の伝記が定着させた。そうやって山本を悲劇の英雄視する見方は、現在に至るも、広く、しかも、堅固に共有されている。

しかし、山本は対米開戦の最大の立役者だ。戦後になって対米戦争反対者だったというのはどこかおかしい。同じように、戦後長い間、海軍善玉論が信じられてきたが、海軍こそが国力を無視した無謀な対英米戦争へ主導した張本人。そういう海軍の再評価と山本の再評価は表裏を一体にしている。

そもそも日本帝国海軍は、日露戦争後、一貫してアメリカを仮想敵国としてきた。若き山本が遠洋練習航海で初めて訪れたアメリカは日本を脅威とみなし排日熱で湧き上がっていた。山本自身がそういうアメリカへの敵愾心をたぎらせている。米国駐在の体験でもそれは変わらなかった。開明的な親米家というのは作られた神話に過ぎない。

米国仮想敵の海軍が憤激したのは軍縮だった。主力艦劣勢の比率で押し切られたワシントン軍縮で海軍は大きな挫折を味わう。その劣勢を巻き返すためのロンドン軍縮会議に山本も海軍随員として参加するが、再び大きな挫折を受ける。以降、山本の軍略上の執念は、いかに艦艇劣勢を覆しアメリカに勝つかということに集中する。

そのことが、大艦巨砲主義の愚を説き、航空戦略の充実拡張を説く進取的な合理主義者山本像の本質だったといえる。航空戦力によりアメリカ艦隊への一撃で、制海権で有利に立つ、「対米開戦時にはまず真珠湾を攻撃すべし」とは、早くから山本が口にしていたことであり、それがあの鉄砲玉的な「真珠湾攻撃」につながる。

南洋島嶼地域の制海権を、艦隊によって押さえるというのではなく、航空戦力に依るという新たな《制空権》という発想を得たのもそうした戦略の一環にある。山本の独創性は、その制空権の根拠を、航空母艦ではなく島嶼各所に設置する陸上基地からの陸上攻撃機の充実に求めたことだ。

しかし、そうした航空戦力優位の戦略発想は、山本が駐在武官時代にアメリカで学んだものだった。山本は、艦艇優位におごるアメリカの油断の機先を制することをめざし航空戦力構築に軍備予算集中を説くが、艦隊主義派との間で結局は両論併記的な妥協に屈することになる。真珠湾攻撃やマレー沖海戦の戦果は、むしろアメリカという寝た子を起こすことになった。結局は国力の差はいかんともしがたい。「1年か1年半は大いに暴れてみせる」と山本は言ったが、それは航空戦力構築がいまだ道半ばだということを吐露したに過ぎない。開戦半年後早くもミッドウェー海戦で航空艦隊は壊滅し、ガダルカナル撤退まで1年しか持たなかった。

山本や海軍の善玉論の雰囲気は、日独伊軍事協定に反対した、米内光政(海軍大臣)、山本(同次官)、井上成美(同軍務局長)のいわゆる《海軍トリオ》によって醸し出された。しかし、これは陸海両軍の派閥抗争であり、対ソ戦への危惧と資源を求めての南進論という海軍全体の主張を背負って立っていたに過ぎない。その海軍も米国の経済制裁の代償としてドイツと関係強化に傾いていく。ナチドイツの軍事技術との連携を進めたのも山本だった。

阿川弘之のいわゆる海軍三部作は、この《海軍トリオ》の伝記だったが、その劈頭を飾りベストセラーとなった『山本五十六』には、個人的にどこかもどかしさが残った。むしろ、『井上成美』には心底から開戦に反対だった海軍軍人の意地を感じ取り、戦後の身の処し方にも爽やかな読後感が残った。山本ではない。

山本が維新で敗残した長岡藩の出身で、黒船のペリーやアメリカの強圧を幼少期からずっと敵視していたというのは、いささか脚色に過ぎるとは思いつつも、本書の山本評価見直し論は大いに賛同する。そういう見直しが、国民の好戦的防衛論や一撃必殺の博打的な楽観を戒め、国の安全保障とは何かということを沈着冷静に思考することにつながると思うからだ。

山本五十六

アメリカの敵となった男

相澤 淳 (著)

中公選書

山本五十六を英雄視することに長年違和感を持ち続けてきた。本書を読んでその胸のつかえが下りた。

「戦争に反対しながらも、自ら対米戦争の火ぶたを切らざるを得なかった」という山本像は、1965年に出版されベストセラーとなった阿川弘之の伝記が定着させた。そうやって山本を悲劇の英雄視する見方は、現在に至るも、広く、しかも、堅固に共有されている。

しかし、山本は対米開戦の最大の立役者だ。戦後になって対米戦争反対者だったというのはどこかおかしい。同じように、戦後長い間、海軍善玉論が信じられてきたが、海軍こそが国力を無視した無謀な対英米戦争へ主導した張本人。そういう海軍の再評価と山本の再評価は表裏を一体にしている。

そもそも日本帝国海軍は、日露戦争後、一貫してアメリカを仮想敵国としてきた。若き山本が遠洋練習航海で初めて訪れたアメリカは日本を脅威とみなし排日熱で湧き上がっていた。山本自身がそういうアメリカへの敵愾心をたぎらせている。米国駐在の体験でもそれは変わらなかった。開明的な親米家というのは作られた神話に過ぎない。

米国仮想敵の海軍が憤激したのは軍縮だった。主力艦劣勢の比率で押し切られたワシントン軍縮で海軍は大きな挫折を味わう。その劣勢を巻き返すためのロンドン軍縮会議に山本も海軍随員として参加するが、再び大きな挫折を受ける。以降、山本の軍略上の執念は、いかに艦艇劣勢を覆しアメリカに勝つかということに集中する。

そのことが、大艦巨砲主義の愚を説き、航空戦略の充実拡張を説く進取的な合理主義者山本像の本質だったといえる。航空戦力によりアメリカ艦隊への一撃で、制海権で有利に立つ、「対米開戦時にはまず真珠湾を攻撃すべし」とは、早くから山本が口にしていたことであり、それがあの鉄砲玉的な「真珠湾攻撃」につながる。

南洋島嶼地域の制海権を、艦隊によって押さえるというのではなく、航空戦力に依るという新たな《制空権》という発想を得たのもそうした戦略の一環にある。山本の独創性は、その制空権の根拠を、航空母艦ではなく島嶼各所に設置する陸上基地からの陸上攻撃機の充実に求めたことだ。

しかし、そうした航空戦力優位の戦略発想は、山本が駐在武官時代にアメリカで学んだものだった。山本は、艦艇優位におごるアメリカの油断の機先を制することをめざし航空戦力構築に軍備予算集中を説くが、艦隊主義派との間で結局は両論併記的な妥協に屈することになる。真珠湾攻撃やマレー沖海戦の戦果は、むしろアメリカという寝た子を起こすことになった。結局は国力の差はいかんともしがたい。「1年か1年半は大いに暴れてみせる」と山本は言ったが、それは航空戦力構築がいまだ道半ばだということを吐露したに過ぎない。開戦半年後早くもミッドウェー海戦で航空艦隊は壊滅し、ガダルカナル撤退まで1年しか持たなかった。

山本や海軍の善玉論の雰囲気は、日独伊軍事協定に反対した、米内光政(海軍大臣)、山本(同次官)、井上成美(同軍務局長)のいわゆる《海軍トリオ》によって醸し出された。しかし、これは陸海両軍の派閥抗争であり、対ソ戦への危惧と資源を求めての南進論という海軍全体の主張を背負って立っていたに過ぎない。その海軍も米国の経済制裁の代償としてドイツと関係強化に傾いていく。ナチドイツの軍事技術との連携を進めたのも山本だった。

阿川弘之のいわゆる海軍三部作は、この《海軍トリオ》の伝記だったが、その劈頭を飾りベストセラーとなった『山本五十六』には、個人的にどこかもどかしさが残った。むしろ、『井上成美』には心底から開戦に反対だった海軍軍人の意地を感じ取り、戦後の身の処し方にも爽やかな読後感が残った。山本ではない。

山本が維新で敗残した長岡藩の出身で、黒船のペリーやアメリカの強圧を幼少期からずっと敵視していたというのは、いささか脚色に過ぎるとは思いつつも、本書の山本評価見直し論は大いに賛同する。そういう見直しが、国民の好戦的防衛論や一撃必殺の博打的な楽観を戒め、国の安全保障とは何かということを沈着冷静に思考することにつながると思うからだ。

山本五十六

アメリカの敵となった男

相澤 淳 (著)

中公選書

タグ:山本五十六

マッチョでヴィヴィッドにしてしかもデリケート(メストレ・ハープ・リサイタル) [コンサート]

メストレを聴くのは、ほんとうに久しぶり。

なので楽しみにしていたのですが、事情があって遅参。後半だけの観賞ということになりました。だから、「アルハンブラの思い出」が聴けなかったのは残念。メストレ自身の編曲だったようです。

調律を終えて、舞台上に戻ってきたハープを見ると、白木のとてもシンプルな楽器です。見かけは少しも名器らしくもなく、ちょっとあっけない印象です。モダンハープの名器というと、意外にもアメリカ製で、しかも中西部の大都市シカゴにあるライオン&ヒーリー社製が圧倒的に多いのですが、この楽器はどこのものでしょうか。

後半の最初はグラナドス。

序奏に続けて様々なキャラクターのワルツを7曲並べて演奏されます。どれも1~2分と短く、あっという間。もともとピアノのために作曲された曲ですが、ハープで演奏されるとその細やかなテンペラメントがとても多彩に響く。短いことで、その多彩な色彩や感情の変化が引き立ちます。ほんとうに繊細。そのロマンチックな味わいも格別で、最後にまた最初のワルツが戻ってきての終結には鮮やかな余韻が残りました。

二曲目は、やはり、ドビュッシー。

《アラベスク》は、やはり、もともとはピアノ曲。それでも細やかな意匠のアルペジオとエキゾチックな色彩、優雅な旋律線は、まるでハープのために作曲された曲であるかのようです。ハープ特有のグリッサンド風のアルペジオではなく、ものすごく指先の仕事量が多いので演奏はとても大変そうなのですが、メストレは実に優雅に弾いてしまいます。

気がつくとメストレは筋肉むちむち。二の腕なんか、まるで大谷翔平君みたい。ハープは女性的な楽器と思われがちですが、このドビュッシーなんかを聴くと相当に肉体的にも鍛えていないとこれだけの技巧が引き締まって響かないのかもしれません。

やはり圧巻だったのは、掉尾を飾ったルニエの《伝説》。

アンリエット・ルニエは、20世紀初頭フランスの女流ハーピスト。いかにもハープらしい優美で叙情味にあふれた曲。しかも、いかにもハープ奏者ならではの独創的な奏法の技巧が凝らされていて、それをメストレは、さりげない優美さで力強く鮮やかに弾いてみせて、もう聴いているうちに指先から目が離せなくなるくらいにわくわくしてしまいました。

マッチョなイケメン、繊細にして色彩の細かい粒立ちが鮮やかというのがメストレの真骨頂。まさに、そういうメストレにふさわしい演奏でした。

グザヴィエ・ドゥ・メストレ ハープ・リサイタル

2023年4月27日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階11列13番)

グザヴィエ・ドゥ・メストレ(Hp)

E.グラナドス:詩的なワルツ集(序奏と7曲)

C.ドビュッシー:2つのアラベスクより アラベスク第1番ホ長調

H.ルニエ:伝説

(アンコール)

ゴドフロワ:ヴェニスの謝肉祭op.184

ドビュッシー:ベルガマスク組曲より「月の光」

なので楽しみにしていたのですが、事情があって遅参。後半だけの観賞ということになりました。だから、「アルハンブラの思い出」が聴けなかったのは残念。メストレ自身の編曲だったようです。

調律を終えて、舞台上に戻ってきたハープを見ると、白木のとてもシンプルな楽器です。見かけは少しも名器らしくもなく、ちょっとあっけない印象です。モダンハープの名器というと、意外にもアメリカ製で、しかも中西部の大都市シカゴにあるライオン&ヒーリー社製が圧倒的に多いのですが、この楽器はどこのものでしょうか。

後半の最初はグラナドス。

序奏に続けて様々なキャラクターのワルツを7曲並べて演奏されます。どれも1~2分と短く、あっという間。もともとピアノのために作曲された曲ですが、ハープで演奏されるとその細やかなテンペラメントがとても多彩に響く。短いことで、その多彩な色彩や感情の変化が引き立ちます。ほんとうに繊細。そのロマンチックな味わいも格別で、最後にまた最初のワルツが戻ってきての終結には鮮やかな余韻が残りました。

二曲目は、やはり、ドビュッシー。

《アラベスク》は、やはり、もともとはピアノ曲。それでも細やかな意匠のアルペジオとエキゾチックな色彩、優雅な旋律線は、まるでハープのために作曲された曲であるかのようです。ハープ特有のグリッサンド風のアルペジオではなく、ものすごく指先の仕事量が多いので演奏はとても大変そうなのですが、メストレは実に優雅に弾いてしまいます。

気がつくとメストレは筋肉むちむち。二の腕なんか、まるで大谷翔平君みたい。ハープは女性的な楽器と思われがちですが、このドビュッシーなんかを聴くと相当に肉体的にも鍛えていないとこれだけの技巧が引き締まって響かないのかもしれません。

やはり圧巻だったのは、掉尾を飾ったルニエの《伝説》。

アンリエット・ルニエは、20世紀初頭フランスの女流ハーピスト。いかにもハープらしい優美で叙情味にあふれた曲。しかも、いかにもハープ奏者ならではの独創的な奏法の技巧が凝らされていて、それをメストレは、さりげない優美さで力強く鮮やかに弾いてみせて、もう聴いているうちに指先から目が離せなくなるくらいにわくわくしてしまいました。

マッチョなイケメン、繊細にして色彩の細かい粒立ちが鮮やかというのがメストレの真骨頂。まさに、そういうメストレにふさわしい演奏でした。

グザヴィエ・ドゥ・メストレ ハープ・リサイタル

2023年4月27日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階11列13番)

グザヴィエ・ドゥ・メストレ(Hp)

E.グラナドス:詩的なワルツ集(序奏と7曲)

C.ドビュッシー:2つのアラベスクより アラベスク第1番ホ長調

H.ルニエ:伝説

(アンコール)

ゴドフロワ:ヴェニスの謝肉祭op.184

ドビュッシー:ベルガマスク組曲より「月の光」

意気、いまだ剛毅 (堤剛80歳記念チェロ・リサイタル) [コンサート]

堤剛さんは、つい昨年の秋に、聴いたばかり。

その艶やかで雄渾な演奏を堪能しましたが、何よりも感動させられたのは小さなコンサートサロンが30年の活動に終止符を打つというその記念のサンクス・コンサートにかけつけ、コロナ感染対策の制約で60人ほどに絞られたファンの前で語った「ここでのサロンコンサートは、まさに歴史を作った」という熱いスピーチでした。

まさに日本のクラシック音楽演奏家の重鎮ともいうべき存在ですが、ちいさな会場にもかかわらずいとわず駆けつけ、愛器モンタニャーナで大公トリオなどベートーヴェン中期の傑作の堂々たる演奏を聴かせてもらえたのは感動的でした。

だから「80歳記念」と言われても少しも驚きません。むしろ、その円熟と衰えを知らぬ剛毅な演奏に期待が膨らむばかり。しかも、ピアノは河村尚子さん。

もうひとつの楽しみは、以前からぜひ一度は訪れてみたかった軽井沢の大賀ホールでした。

大賀ホールは、駅から徒歩数分のところにあります。コンサートまではだいぶ時間があるので久しぶりの軽井沢の街を散策することに。少し風は強かったのですが青空が広がる気持ちのよい高原の春の陽気。

連休前でしたので、通りの人はまばらでしたが、さすがに旧軽井沢銀座通りは人混み。外国人もずいぶんと戻ってきたようです。それを尻目に向かったのは聖パウロカトリック教会。

高崎の群馬音楽センターと同じくアントニン・レーモンドが設計した教会は尖塔が印象的で、中にはいると木がむき出しのエックス型のトラス構造がまず目に入ります。その簡素で暖かい風味のなかに朴訥でひたむきな信仰心がしっかりと息づいている気がします。

堀辰雄の「風立ちぬ」にも登場しますが、堀辰雄は自身の随筆「木の十字架」のなかでポーランド侵攻の翌日にこの教会で故国の無事を祈っているポーランド人の少女を目撃したことを書いています。

五角形のステージを囲い込むような軽井沢大賀ホールにも、そういう木の暖かみがあります。ステージを見下ろすような二階の奥は横木に腰掛けるだけの立ち見席になっていて、それは寄贈者であるソニーの大賀典雄が若者のために安価な席をと望んだものなのだそうです。この日もステージ真上の席に何人か学生風の若いひとが座っていました。

音響は柔らかく残響も長めですが、思っていたよりはずっと音はクリアです。1階席中央Cブロックが大きく平土間になっています。その8列目ほぼ中央の席を取りましたが、聴いた直感ではこのホールの最良の席は1階両脇の少し高くなっているA、Bブロックの最前列のようです。何となくサントリーホールと似たようなところがあります。

ベートーヴェンで始まったプログラムですが、R.シュトラウスのソナタの凜々しい叙情が面白く、それだけでも堤さんのプログラムの鮮度の高さに感心したのですが、それはほんの序の口。前半の最後は、日本人作曲家の新作。プログラム末尾には堤さんの日本人作品世界初演リストがずらり。堤さんは必ずリサイタルには同郷の音楽家の作品を取り上げるように心がけているのだとか禅僧が深遠な問答を切り結ぶような曲はなかなかのものでした。

後半は、プロコフィエフとマルティヌー。80歳を迎えた老大家とも思えぬ意欲的なプログラムに改めて驚いてしまいます。しかもプロコフィエフの実に溌剌とした音楽は演奏技巧の高度さをはるかに超えた多彩な音楽。最後のマルティヌーは、この作曲者にしてはとてもわかりやすく、変奏曲らしい興奮の高まりで魅了してくれる素晴らしい演奏。

河村さんのピアノが、これまた、素晴らしい。見事なまでの音量バランスでチェロを引き立てつつも、自分の出番となると実に細やかで美麗な音色で華とばかりに咲き誇り香り立つ。そのピアノのタッチの心地よさが、堤さんの深い艶のあるチェロと素晴らしいマリアージュ。

さすがに汗ばんだお顔には疲れがうっすらと影をさしたように思えたのですが、満面の笑みをたたえなが、何と2曲もアンコール。そのラヴェルでは、またまた河村さんが何とも言えぬエキゾチックな色香を漂わせ、そっちの方もノックアウトでした。

堤 剛 80歳記念チェロ・リサイタル

2023年4月23日(日) 14:00

軽井沢 軽井沢大賀ホール

(1階 C-H列26番)

堤 剛 (チェロ)

河村尚子(ピアノ)

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第4番 ハ長調 op.102-1

R.シュトラウス:チェロ・ソナタ ヘ長調 op.6

権代敦彦:無伴奏チェロのための“Z”ゼータ op.186(2022)~堤春恵委嘱作品~

プロコフィエフ:チェロ・ソナタ ハ長調 op.119

マルティヌー:ロッシーニの主題による変奏曲 H.290

(アンコール)

ラヴェル:ハバネラ形式の小品

カサド:愛の言葉

その艶やかで雄渾な演奏を堪能しましたが、何よりも感動させられたのは小さなコンサートサロンが30年の活動に終止符を打つというその記念のサンクス・コンサートにかけつけ、コロナ感染対策の制約で60人ほどに絞られたファンの前で語った「ここでのサロンコンサートは、まさに歴史を作った」という熱いスピーチでした。

まさに日本のクラシック音楽演奏家の重鎮ともいうべき存在ですが、ちいさな会場にもかかわらずいとわず駆けつけ、愛器モンタニャーナで大公トリオなどベートーヴェン中期の傑作の堂々たる演奏を聴かせてもらえたのは感動的でした。

だから「80歳記念」と言われても少しも驚きません。むしろ、その円熟と衰えを知らぬ剛毅な演奏に期待が膨らむばかり。しかも、ピアノは河村尚子さん。

もうひとつの楽しみは、以前からぜひ一度は訪れてみたかった軽井沢の大賀ホールでした。

大賀ホールは、駅から徒歩数分のところにあります。コンサートまではだいぶ時間があるので久しぶりの軽井沢の街を散策することに。少し風は強かったのですが青空が広がる気持ちのよい高原の春の陽気。

連休前でしたので、通りの人はまばらでしたが、さすがに旧軽井沢銀座通りは人混み。外国人もずいぶんと戻ってきたようです。それを尻目に向かったのは聖パウロカトリック教会。

高崎の群馬音楽センターと同じくアントニン・レーモンドが設計した教会は尖塔が印象的で、中にはいると木がむき出しのエックス型のトラス構造がまず目に入ります。その簡素で暖かい風味のなかに朴訥でひたむきな信仰心がしっかりと息づいている気がします。

堀辰雄の「風立ちぬ」にも登場しますが、堀辰雄は自身の随筆「木の十字架」のなかでポーランド侵攻の翌日にこの教会で故国の無事を祈っているポーランド人の少女を目撃したことを書いています。

五角形のステージを囲い込むような軽井沢大賀ホールにも、そういう木の暖かみがあります。ステージを見下ろすような二階の奥は横木に腰掛けるだけの立ち見席になっていて、それは寄贈者であるソニーの大賀典雄が若者のために安価な席をと望んだものなのだそうです。この日もステージ真上の席に何人か学生風の若いひとが座っていました。

音響は柔らかく残響も長めですが、思っていたよりはずっと音はクリアです。1階席中央Cブロックが大きく平土間になっています。その8列目ほぼ中央の席を取りましたが、聴いた直感ではこのホールの最良の席は1階両脇の少し高くなっているA、Bブロックの最前列のようです。何となくサントリーホールと似たようなところがあります。

ベートーヴェンで始まったプログラムですが、R.シュトラウスのソナタの凜々しい叙情が面白く、それだけでも堤さんのプログラムの鮮度の高さに感心したのですが、それはほんの序の口。前半の最後は、日本人作曲家の新作。プログラム末尾には堤さんの日本人作品世界初演リストがずらり。堤さんは必ずリサイタルには同郷の音楽家の作品を取り上げるように心がけているのだとか禅僧が深遠な問答を切り結ぶような曲はなかなかのものでした。

後半は、プロコフィエフとマルティヌー。80歳を迎えた老大家とも思えぬ意欲的なプログラムに改めて驚いてしまいます。しかもプロコフィエフの実に溌剌とした音楽は演奏技巧の高度さをはるかに超えた多彩な音楽。最後のマルティヌーは、この作曲者にしてはとてもわかりやすく、変奏曲らしい興奮の高まりで魅了してくれる素晴らしい演奏。

河村さんのピアノが、これまた、素晴らしい。見事なまでの音量バランスでチェロを引き立てつつも、自分の出番となると実に細やかで美麗な音色で華とばかりに咲き誇り香り立つ。そのピアノのタッチの心地よさが、堤さんの深い艶のあるチェロと素晴らしいマリアージュ。

さすがに汗ばんだお顔には疲れがうっすらと影をさしたように思えたのですが、満面の笑みをたたえなが、何と2曲もアンコール。そのラヴェルでは、またまた河村さんが何とも言えぬエキゾチックな色香を漂わせ、そっちの方もノックアウトでした。

堤 剛 80歳記念チェロ・リサイタル

2023年4月23日(日) 14:00

軽井沢 軽井沢大賀ホール

(1階 C-H列26番)

堤 剛 (チェロ)

河村尚子(ピアノ)

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第4番 ハ長調 op.102-1

R.シュトラウス:チェロ・ソナタ ヘ長調 op.6

権代敦彦:無伴奏チェロのための“Z”ゼータ op.186(2022)~堤春恵委嘱作品~

プロコフィエフ:チェロ・ソナタ ハ長調 op.119

マルティヌー:ロッシーニの主題による変奏曲 H.290

(アンコール)

ラヴェル:ハバネラ形式の小品

カサド:愛の言葉

「古代ゲノムから見たサピエンス史」(太田博樹 著)読了 [読書]

コロナ感染でほとんどの人に知られるようになったPCR検査。

とはいえそれが何をしていて、どのような原理のものかは、誰も知らない。かくいう私も本書を読んで初めてそれを知った。

PCRとは、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)のことで、これによって検体のDNAサンプルの遺伝子領域やゲノム領域のコピーを連鎖的に増幅する方法を言う。キャリー・マリスは、この発明によって1993年にノーベル化学賞を受賞した。感染症検査ではこれによってウィルスを特定するわけだが、一方で、これによって発掘された絶滅生物の遺物などから取り出された部分的なDNAの遺伝情報を分析することが可能になった。

恐竜のクローンを生み出す「ジュラシック・パーク」は架空のSFだけれど、古代ゲノム学が、これほど具体的に人類の進化の系統や、絶滅した古代人類の体型の特徴などを解明するというから驚きだ。

本書は、著者自身の研究経歴などを紹介しながら、最新の研究動向や人類創成の謎解明の成果を紹介する。文章は平明で読みやすいが、正直言ってゲノム解析などの原理や手法については読んでもちんぶんかんぷんだ。それでもその内容は驚愕の連続であり興味は尽きない。

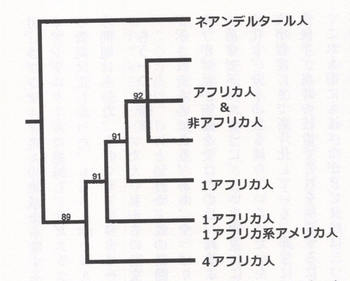

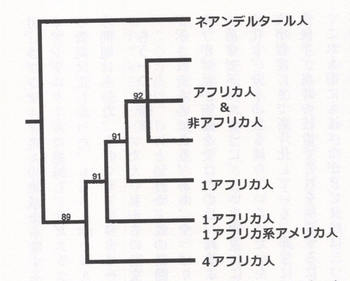

そうした最新研究によれば、人類はアフリカに唯一の祖先を持つといういわゆる「イヴ仮説」が証明され定説になった。さらにその後の研究の進展で、いったんは現生人類(サピエンス)とは別種とされた絶滅ネアンデルタール人と現人類は交雑していたことも明らかになった。

やはり我々にとって興味深いのは、日本人とは誰か?ということ。

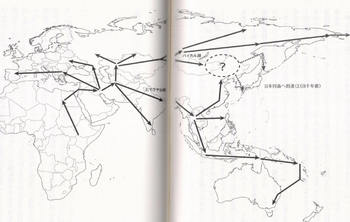

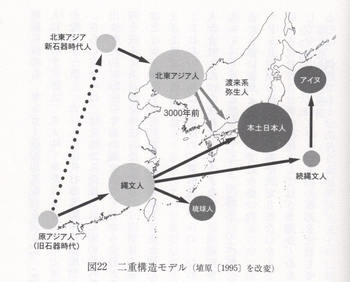

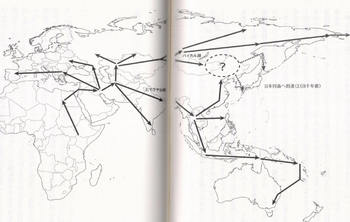

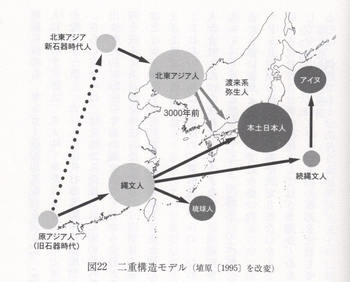

人類が日本列島に達したのは、約3万8千年前だということはわかってきた。けれども、いつどういう経路で渡ってきたのかは不明のままだ。すなわちユーラシア大陸の南側の経路(南回りルート)なのか、北側の経路(北回りルート)なのかがいまだに不明だそうだ。いずれもバイカル湖東から朝鮮半島、あるいは樺太経由で日本に渡ってきているが、時系列の違いもよくわかっていない。

時系列というのは、すなわち、狩猟採集民と農耕民とが同一の祖先から分岐したのか、ある時期(4千年前)に渡来した集団(クラスター)に置き換えられてしまったのか、はたまた、渡来民に征服されて混血していったのか、という疑問のことである。

人類学者の植原和郎はそれまでの議論と自らのデータ解析とを簡潔にまとめ、『日本人の期限に関する二重構造モデル』(1995年)にまとめた。それは混血説というべきものだが、植原は今後の議論の叩き台としてこれを提示した。

近年の古代ゲノム学の成果は、「アイヌ人は縄文人の直接の子孫である」という仮説を強く支持するという。伊川津貝塚から発掘された女性人骨は、驚くほど古い時代(2万6千年前)に分岐していて南回りルートであることを示している。このことは考古遺物研究が示すシナリオとは矛盾する。

縄文人は、日本列島のどの地域においても似ていて、比較的均質だとみられていたが、近年の研究では地域差があって多様性があることがわかってきた。だから古代ゲノム学ももっと標本数を増やすことが課題となっている。まだまだ結論は出ていない。

新型コロナ感染ではネアンデルタール由来のゲノムが重症化リスクに関係しているということも言われている。そうした感染症を原因とするクラスターの興廃や置換についても今後の研究の課題だし、縄文人の排泄物(糞石)ゲノムから縄文時代から弥生時代への食性の変化を読み取ることも課題となる。縄文時代中期の海面上昇以降、大陸との行き来ができなくなる。いわゆる「縄文人の孤立」だが、果たしてほんとうに孤立していたのかということも検証すべき課題だという。

古代ゲノム学という新たな領域創造のストーリーとその成果がもたらす意味合いに興味が尽きない。考古学や人類形態学などとの新たな相互連携にも大いに期待が募る。

古代ゲノムから見たサピエンス史

太田博樹 著

歴史文化ライブラリー565

吉川弘文館

とはいえそれが何をしていて、どのような原理のものかは、誰も知らない。かくいう私も本書を読んで初めてそれを知った。

PCRとは、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)のことで、これによって検体のDNAサンプルの遺伝子領域やゲノム領域のコピーを連鎖的に増幅する方法を言う。キャリー・マリスは、この発明によって1993年にノーベル化学賞を受賞した。感染症検査ではこれによってウィルスを特定するわけだが、一方で、これによって発掘された絶滅生物の遺物などから取り出された部分的なDNAの遺伝情報を分析することが可能になった。

恐竜のクローンを生み出す「ジュラシック・パーク」は架空のSFだけれど、古代ゲノム学が、これほど具体的に人類の進化の系統や、絶滅した古代人類の体型の特徴などを解明するというから驚きだ。

本書は、著者自身の研究経歴などを紹介しながら、最新の研究動向や人類創成の謎解明の成果を紹介する。文章は平明で読みやすいが、正直言ってゲノム解析などの原理や手法については読んでもちんぶんかんぷんだ。それでもその内容は驚愕の連続であり興味は尽きない。

そうした最新研究によれば、人類はアフリカに唯一の祖先を持つといういわゆる「イヴ仮説」が証明され定説になった。さらにその後の研究の進展で、いったんは現生人類(サピエンス)とは別種とされた絶滅ネアンデルタール人と現人類は交雑していたことも明らかになった。

やはり我々にとって興味深いのは、日本人とは誰か?ということ。

人類が日本列島に達したのは、約3万8千年前だということはわかってきた。けれども、いつどういう経路で渡ってきたのかは不明のままだ。すなわちユーラシア大陸の南側の経路(南回りルート)なのか、北側の経路(北回りルート)なのかがいまだに不明だそうだ。いずれもバイカル湖東から朝鮮半島、あるいは樺太経由で日本に渡ってきているが、時系列の違いもよくわかっていない。

時系列というのは、すなわち、狩猟採集民と農耕民とが同一の祖先から分岐したのか、ある時期(4千年前)に渡来した集団(クラスター)に置き換えられてしまったのか、はたまた、渡来民に征服されて混血していったのか、という疑問のことである。

人類学者の植原和郎はそれまでの議論と自らのデータ解析とを簡潔にまとめ、『日本人の期限に関する二重構造モデル』(1995年)にまとめた。それは混血説というべきものだが、植原は今後の議論の叩き台としてこれを提示した。

近年の古代ゲノム学の成果は、「アイヌ人は縄文人の直接の子孫である」という仮説を強く支持するという。伊川津貝塚から発掘された女性人骨は、驚くほど古い時代(2万6千年前)に分岐していて南回りルートであることを示している。このことは考古遺物研究が示すシナリオとは矛盾する。

縄文人は、日本列島のどの地域においても似ていて、比較的均質だとみられていたが、近年の研究では地域差があって多様性があることがわかってきた。だから古代ゲノム学ももっと標本数を増やすことが課題となっている。まだまだ結論は出ていない。

新型コロナ感染ではネアンデルタール由来のゲノムが重症化リスクに関係しているということも言われている。そうした感染症を原因とするクラスターの興廃や置換についても今後の研究の課題だし、縄文人の排泄物(糞石)ゲノムから縄文時代から弥生時代への食性の変化を読み取ることも課題となる。縄文時代中期の海面上昇以降、大陸との行き来ができなくなる。いわゆる「縄文人の孤立」だが、果たしてほんとうに孤立していたのかということも検証すべき課題だという。

古代ゲノム学という新たな領域創造のストーリーとその成果がもたらす意味合いに興味が尽きない。考古学や人類形態学などとの新たな相互連携にも大いに期待が募る。

古代ゲノムから見たサピエンス史

太田博樹 著

歴史文化ライブラリー565

吉川弘文館

シガールームのシューベルト (紀尾井ホール管弦楽団定期) [コンサート]

前回の5番がよかっただけに期待していたけれど…。

一曲目の「イタリア風序曲」から違和感はあった。弦パートの音がすっきりしない。最初のうちは調子が整わないというのはよくあることと思ったが、終曲となっても団員の表情もどこか冴えない。

二曲目の「ハフナー」では、弦の音色の違和感のみならずどこかちぐはぐな印象も加わった。モーツァルトもシューベルトもいわばウィーンそのもの。オーストリア=ハンガリー帝国の帝都として繁栄を極め、絵画・建築・音楽などさまざまな芸術文化が百花繚乱の様相を呈した。広大な版図はオリエントとも接し、多様な民族・地方文化をもおおらかに受容した。モーツァルトやシューベルトは、そういうウィーンの紳士淑女の血脈、気質のそのもの。例えてみれば、馥郁と香り立つ上質で品のあるフラグランス。

ところが、この「ハフナー」は、どこかがさつで、とにかく自分を大きく見せようといきり立つばかり。確かにこの曲は、堂々たる威風が持ち味で突き抜けるような祝典的な雰囲気が持ち味。だからといって《ウィーン気質》の優雅さは失ってほしくない。それなのに、響きは苦みがあって煙臭い。それぞれのパートの自己主張が強く、溶け合わないからなのだろう。ウィーンのフレグランスというよりは、英国の田舎紳士たちの葉巻の強い匂いがたちこめるシガールーム…そこに折悪く居合わせたような気分。

そのことは、後半の「グレート」でも変わらなかった。

プログラム構成は、確かに明快で一貫していた。ウィーンの古典様式ということで一貫しているし、編成も「グレート」になってそのままトロンボーン3本が加わるだけと至極合理的で聴感上もわかりやすい。

ところが個々の音が直接的で強く、がさつでニュアンスに欠けるということは、結局、終始変わらなかった。紀尾井ホールの空気容量には、曲が大き過ぎたという批評もあるかもしれない。しかし、この響きのよいホールでは、ブラームスだってマーラーだって演奏されている。何よりも、何年か前、ここでサッシャ・ゲッツェルによるとびきりの「グレート」の名演を体験している。ホールのせいではない。

第三楽章も第四楽章も、ただただ前へ進むだけ。本来この曲の魅力は、反復と変奏で構成される様式美と繰り返しの快感から、いつまでも続いてほしいという「天国的長さ」にあるはず。それが単に「長い」、早く終わってほしいと思わせるのならシューベルトではない。案の定、第四楽章はかなりテンポが走る。最後の和音は伸ばされることもなくあっけなく終わった。そこにはシューベルトの「ヘアピン」形の記号の謎への探求も何も無い。拍手は大きかったけれども、拍手が起こるまでにはちょっと気まずい長さのギャップが残った。

救いだったのは、改めてこのオーケストラの木管パートの最上級の健闘ぶり。

音色はとびきり美麗で、ソロも対位法的な絡みも和音もすべてが歌心があふれたアンサンブルの愉悦の極み。

ピノックも、一曲目の「序曲」からわざわざオーボエの金子亜未(読響・首席)のもとに歩み寄って抱きかかえんばかりに立たせて称揚。「グレート」の後も、真っ先に木管陣のトップを順に立たせていた。これには客席も納得の大拍手だった。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第134回定期演奏会

2023年4月21日(土) 19:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 3列13番)

トレヴァー・ピノック 指揮

千々岩英一 コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

シューベルト:イタリア風序曲ニ長調 D590

モーツァルト:交響曲第35番ニ長調 K.385《ハフナー》

シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D944《ザ・グレイト》

一曲目の「イタリア風序曲」から違和感はあった。弦パートの音がすっきりしない。最初のうちは調子が整わないというのはよくあることと思ったが、終曲となっても団員の表情もどこか冴えない。

二曲目の「ハフナー」では、弦の音色の違和感のみならずどこかちぐはぐな印象も加わった。モーツァルトもシューベルトもいわばウィーンそのもの。オーストリア=ハンガリー帝国の帝都として繁栄を極め、絵画・建築・音楽などさまざまな芸術文化が百花繚乱の様相を呈した。広大な版図はオリエントとも接し、多様な民族・地方文化をもおおらかに受容した。モーツァルトやシューベルトは、そういうウィーンの紳士淑女の血脈、気質のそのもの。例えてみれば、馥郁と香り立つ上質で品のあるフラグランス。

ところが、この「ハフナー」は、どこかがさつで、とにかく自分を大きく見せようといきり立つばかり。確かにこの曲は、堂々たる威風が持ち味で突き抜けるような祝典的な雰囲気が持ち味。だからといって《ウィーン気質》の優雅さは失ってほしくない。それなのに、響きは苦みがあって煙臭い。それぞれのパートの自己主張が強く、溶け合わないからなのだろう。ウィーンのフレグランスというよりは、英国の田舎紳士たちの葉巻の強い匂いがたちこめるシガールーム…そこに折悪く居合わせたような気分。

そのことは、後半の「グレート」でも変わらなかった。

プログラム構成は、確かに明快で一貫していた。ウィーンの古典様式ということで一貫しているし、編成も「グレート」になってそのままトロンボーン3本が加わるだけと至極合理的で聴感上もわかりやすい。

ところが個々の音が直接的で強く、がさつでニュアンスに欠けるということは、結局、終始変わらなかった。紀尾井ホールの空気容量には、曲が大き過ぎたという批評もあるかもしれない。しかし、この響きのよいホールでは、ブラームスだってマーラーだって演奏されている。何よりも、何年か前、ここでサッシャ・ゲッツェルによるとびきりの「グレート」の名演を体験している。ホールのせいではない。

第三楽章も第四楽章も、ただただ前へ進むだけ。本来この曲の魅力は、反復と変奏で構成される様式美と繰り返しの快感から、いつまでも続いてほしいという「天国的長さ」にあるはず。それが単に「長い」、早く終わってほしいと思わせるのならシューベルトではない。案の定、第四楽章はかなりテンポが走る。最後の和音は伸ばされることもなくあっけなく終わった。そこにはシューベルトの「ヘアピン」形の記号の謎への探求も何も無い。拍手は大きかったけれども、拍手が起こるまでにはちょっと気まずい長さのギャップが残った。

救いだったのは、改めてこのオーケストラの木管パートの最上級の健闘ぶり。

音色はとびきり美麗で、ソロも対位法的な絡みも和音もすべてが歌心があふれたアンサンブルの愉悦の極み。

ピノックも、一曲目の「序曲」からわざわざオーボエの金子亜未(読響・首席)のもとに歩み寄って抱きかかえんばかりに立たせて称揚。「グレート」の後も、真っ先に木管陣のトップを順に立たせていた。これには客席も納得の大拍手だった。

紀尾井ホール室内管弦楽団 第134回定期演奏会

2023年4月21日(土) 19:00

東京・四谷 紀尾井ホール

(2階センター 3列13番)

トレヴァー・ピノック 指揮

千々岩英一 コンサートマスター

紀尾井ホール室内管弦楽団

シューベルト:イタリア風序曲ニ長調 D590

モーツァルト:交響曲第35番ニ長調 K.385《ハフナー》

シューベルト:交響曲第9番ハ長調 D944《ザ・グレイト》

「想い出をたどって」 (南紫音-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

南紫音さんは大好きなヴァイオリニスト。

だから、いろいろな想い出がつまっています。そしてその想い出がどんどんと連鎖していきます。

何と言ってもあの東北大地震の直後に最初に聴いたコンサートが南紫音さんでした。震災の年の1月にトッパンホールで初めて聴いて、すっかり魅せられてしまったのです。もう一度聴きたくて、その機会を探していて見つけたのが、町田市の私的な小さなサロンコンサート。さっそく予約を申し込んだのですが、それが震災の翌々日の予定。

当日、半信半疑で出かけました。まだ東北の被災状況など実感の乏しい時でした。むしろ、相次いでコンサートが中止となるのはこの直後からでした。こういう状況だからこそ音楽を聴きたい。音楽は心のインフラなんだ…そう思いました。それだけに、紫音さんのヴァイオリンをその後もずっと心に響き続けたのです。

紫音さんの追っかけがきっかけになった、その町田市のサロンは、その後もずっと通い続けました。脱サラのご夫婦が経営する小さなサロンに名だたる演奏家が来ていることすら驚きでしたし、経済的なことも考えるとこれだけ続けておられることは奇跡とすら思えました。そのサロンも、きりがないと思えるほどの想い出が積み重ねられましたが、昨年末をもってクローズとなりました。ご高齢のオーナーのご苦労を思うと、よくぞこれまで続けていただけたと感謝の気持ちでいっぱいです。

その紫音さんのヴィエニャフスキがいきなり凄かった。

私たちになじみのロシア民謡「赤いサラファン」のメロディを元にした変奏曲。そのメロディがピアノの強奏で導入されるけど、主題の提示はそれだけ。ヴァイオリンはいきなり技巧的なカデンツァになる。

初めは紫音さんにしては音量が不足と感じました。大シンフォニーホールでしかも午前中。座席も前列よりとはいえややヴァイオリンソロには不利な右手側。けれども、パッション全開の演奏にどんどんと引き込まれてしまい、そんなことはどうでもよくなってしまいます。そういうことが生音のパワー。フラジオレットを多用した技巧的な変奏が実に見事。情熱的な演奏の熱量に聴いているほうの頭もかぁーっと燃えてきます。昼前からこんな凄い演奏を聴いちゃっていいのだろうかと思ったほどです。

演奏を終えた清水和音さんもため息交じりに、「この曲を演奏するのは初めてだそうですね。皆さん、信じられます?」確かに、デビュー間もない頃は、ドビュッシーとかバルトーク、技巧誇示的な曲といってもイザイの無伴奏とか硬派のものばかりというイメージでした。ヴィエニャフスキをこれほど自家薬籠中の物という風にパッションで聴衆をあおり立てるということには意表をつかれた思いさえしました。

このヴィエニャフスキは、実は、私にとってもなじみの曲。繰り返し聴いているのは、諏訪内晶子さんのメジャーデビュー間もない頃のCD。

諏訪内さんは、私がNYに赴任して間もない頃、空港ゲート出口で出くわしたことがあります。追って渡米してきた家族を出迎えに行ったのですが、先に現れたのが諏訪内さん。家族と同じ飛行機に乗っての留学渡米でした。メジャーレーベルにデビューしたのは、ずっと後のこと。あの時はまだ二十歳前で、小柄なお嬢さんという風でした。CDは発売後すぐに購入しましたが、音の良さに気づいたのは、これまたずっと後のこと。導入冒頭のピアノの強奏、カデンツァの重音、変奏の技巧的なアルペジオとフラジオレットなどオーディオ的なチェックポイントが満載で、オーディオ用のレファレンス・トラックになっているので全曲が頭に染み込んでいます。

メインは、チャイコフスキーの大曲であるピアノ・トリオ。

このアンサンブルには、カルテット・アマービレでおなじみの笹沼 樹さん。笹沼さんは、このシリーズには確か二度目の登場。注目若手の筆頭ともいうべき笹沼さんが参加というのはうれしい限り。このチャイコフスキーもこれまたお二人にとって初めての挑戦というのですから意外です。こんな大作を、濃密極まりない情感豊かなアンサンブルで聴けるということだけでも特別。

私の愛聴盤は、古いモノラルのLPレコード。ルービンシュタイン、ハイフェッツ、ピアティゴルスキーという、いわゆる「百万ドル・トリオ」ですが、それに優るとも劣らない充実した演奏に大感激。

1時間ほどのブランチコンサートなのですが、昼前からフルコースのディナーをたっぷりといただいたような気分でした。また、ひとつ、想い出が増えました。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第41回「想い出をたどって」

2023年4月19日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階E列28番)

ヴィエニャフスキ:モスクワの思い出 op.6

南紫音(Vn) 清水 和音(Pf)

チャイコフスキー:ピアノ三重奏曲イ短調 op.50

「偉大な芸術家の思い出」

南紫音(Vn)笹沼 樹(Vc)清水 和音(Pf)

だから、いろいろな想い出がつまっています。そしてその想い出がどんどんと連鎖していきます。

何と言ってもあの東北大地震の直後に最初に聴いたコンサートが南紫音さんでした。震災の年の1月にトッパンホールで初めて聴いて、すっかり魅せられてしまったのです。もう一度聴きたくて、その機会を探していて見つけたのが、町田市の私的な小さなサロンコンサート。さっそく予約を申し込んだのですが、それが震災の翌々日の予定。

当日、半信半疑で出かけました。まだ東北の被災状況など実感の乏しい時でした。むしろ、相次いでコンサートが中止となるのはこの直後からでした。こういう状況だからこそ音楽を聴きたい。音楽は心のインフラなんだ…そう思いました。それだけに、紫音さんのヴァイオリンをその後もずっと心に響き続けたのです。

紫音さんの追っかけがきっかけになった、その町田市のサロンは、その後もずっと通い続けました。脱サラのご夫婦が経営する小さなサロンに名だたる演奏家が来ていることすら驚きでしたし、経済的なことも考えるとこれだけ続けておられることは奇跡とすら思えました。そのサロンも、きりがないと思えるほどの想い出が積み重ねられましたが、昨年末をもってクローズとなりました。ご高齢のオーナーのご苦労を思うと、よくぞこれまで続けていただけたと感謝の気持ちでいっぱいです。

その紫音さんのヴィエニャフスキがいきなり凄かった。

私たちになじみのロシア民謡「赤いサラファン」のメロディを元にした変奏曲。そのメロディがピアノの強奏で導入されるけど、主題の提示はそれだけ。ヴァイオリンはいきなり技巧的なカデンツァになる。

初めは紫音さんにしては音量が不足と感じました。大シンフォニーホールでしかも午前中。座席も前列よりとはいえややヴァイオリンソロには不利な右手側。けれども、パッション全開の演奏にどんどんと引き込まれてしまい、そんなことはどうでもよくなってしまいます。そういうことが生音のパワー。フラジオレットを多用した技巧的な変奏が実に見事。情熱的な演奏の熱量に聴いているほうの頭もかぁーっと燃えてきます。昼前からこんな凄い演奏を聴いちゃっていいのだろうかと思ったほどです。

演奏を終えた清水和音さんもため息交じりに、「この曲を演奏するのは初めてだそうですね。皆さん、信じられます?」確かに、デビュー間もない頃は、ドビュッシーとかバルトーク、技巧誇示的な曲といってもイザイの無伴奏とか硬派のものばかりというイメージでした。ヴィエニャフスキをこれほど自家薬籠中の物という風にパッションで聴衆をあおり立てるということには意表をつかれた思いさえしました。

このヴィエニャフスキは、実は、私にとってもなじみの曲。繰り返し聴いているのは、諏訪内晶子さんのメジャーデビュー間もない頃のCD。

諏訪内さんは、私がNYに赴任して間もない頃、空港ゲート出口で出くわしたことがあります。追って渡米してきた家族を出迎えに行ったのですが、先に現れたのが諏訪内さん。家族と同じ飛行機に乗っての留学渡米でした。メジャーレーベルにデビューしたのは、ずっと後のこと。あの時はまだ二十歳前で、小柄なお嬢さんという風でした。CDは発売後すぐに購入しましたが、音の良さに気づいたのは、これまたずっと後のこと。導入冒頭のピアノの強奏、カデンツァの重音、変奏の技巧的なアルペジオとフラジオレットなどオーディオ的なチェックポイントが満載で、オーディオ用のレファレンス・トラックになっているので全曲が頭に染み込んでいます。

メインは、チャイコフスキーの大曲であるピアノ・トリオ。

このアンサンブルには、カルテット・アマービレでおなじみの笹沼 樹さん。笹沼さんは、このシリーズには確か二度目の登場。注目若手の筆頭ともいうべき笹沼さんが参加というのはうれしい限り。このチャイコフスキーもこれまたお二人にとって初めての挑戦というのですから意外です。こんな大作を、濃密極まりない情感豊かなアンサンブルで聴けるということだけでも特別。

私の愛聴盤は、古いモノラルのLPレコード。ルービンシュタイン、ハイフェッツ、ピアティゴルスキーという、いわゆる「百万ドル・トリオ」ですが、それに優るとも劣らない充実した演奏に大感激。

1時間ほどのブランチコンサートなのですが、昼前からフルコースのディナーをたっぷりといただいたような気分でした。また、ひとつ、想い出が増えました。

芸劇ブランチコンサート

清水和音の名曲ラウンジ

第41回「想い出をたどって」

2023年4月19日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階E列28番)

ヴィエニャフスキ:モスクワの思い出 op.6

南紫音(Vn) 清水 和音(Pf)

チャイコフスキー:ピアノ三重奏曲イ短調 op.50

「偉大な芸術家の思い出」

南紫音(Vn)笹沼 樹(Vc)清水 和音(Pf)

「広重ぶるう」(梶よう子 著)読了 [読書]

広重の芸術とその生き様を活写した時代小説。

あくまでもフィクションではあるが、その考証は実に行き届いていて、作り事めいたことや作者の勝手な脚色や解釈などの煩わしさも皆無。しかも、フィクションでこそ得られた自由な筆致やリアルな表現が、広重の苦悩や心意気を活き活きと描いていて、読み手を倦ませることがない。

火消同心の家に生まれた広重(重右衛門)は、絵師としてはなかなか芽が出ない。貧乏御家人は日々の暮らしにも屈託が多く、しかも、両親は早くに相次いで死去し、老いてますます意気軒昂な祖父は後妻を得て、その後妻の子、つまり広重にとっては子供のような歳の叔父に家督を譲ることになる。

士分の絵師なら、御用絵師の狩野派の流儀にならう道もあっただろうに、広重は浮世絵にこだわる。しかし、美人画は「色気がない」、役者絵は「似ていない」と酷評されて同門の国貞(のちの三代目歌川豊国)の後塵を拝し、一向に芽が出ない。

そういううっ屈を晴らしたのが、北斎が使っていた異国の色、ベルリン由来の“ぷるしあんぶるう”通称ベロ藍だった。このいままでにない絵色こそ、紺碧の空、どこまでも抜けていく江戸の空を描くにふさわしいと勝負に出る。《広重ぶるう》の誕生だ。

ここらあたりの出版元との丁々発止の駆け引き、やりとりが面白い。食えない版元、意気込みがから滑りする広重。その広重を諭したり、なだめたりする友人たち。家計を黙々と守る女房。口先でははすっぱで虚勢を張る広重の細やかな妻への思いやりと愛情。ずっと後の話しになるが、最愛の古女房に死なれてやもめとなった広重と、後添えとなった出戻り女との出会いや夫婦となってからのふたりのやりとりも微笑ましい。

一転して広重を時代の寵児にしたのが、「東海道五十三次」。火消し同心仲間の親友が気を回して広重を幕府の一行(御馬進献の使)に加えるように上申してくれた。旅すがら書きためた下絵が広重の大きな転機となった。それは同時に、折からの江戸の旅行ブームに乗り浮世絵が美人画や役者絵などの肖像画から、風景画という新たなジャンルへの新展開でもあり、フランス印象派画家たちに影響を与えることにもなった大きな飛躍でもあった。

有名な「日本橋」の朝立ちの絵図という初版に加えて夕景に転化した別バージョンもあることを本書で初めて知った。そこでの絵師と彫り師、摺師との協業のいきさつも面白く、スリリング。

そもそ「広重ぶるう」が世に出るには、独特のぼかし(グラデーション)技術を持った摺師の存在が欠かせなかった。プルシアンブルー(ラピスラズリ)は、フェルメールなども多用したことで有名だが、油絵よりも水に溶く水彩版画の方がより鮮やかだという。あるいは、晩年に、広重が長年のライバルだった三代豊国と合作『双筆五十三次』を描いていたことも知った。美人画と風景画を単純に組み合わせただけのものだが、互いに得意を組み合わせた合作は不思議な魅力をたたえている。

広重晩年の傑作「名所江戸百景」誕生までのエピソードは心を打つ。火消し同心としての気概と江戸の都市風景を愛してやまなかった広重の心意気に、何ともいえない爽やかな読後感が残った。

広重ぶるう

梶よう子/著

新潮社

2022年5月30日初版

あくまでもフィクションではあるが、その考証は実に行き届いていて、作り事めいたことや作者の勝手な脚色や解釈などの煩わしさも皆無。しかも、フィクションでこそ得られた自由な筆致やリアルな表現が、広重の苦悩や心意気を活き活きと描いていて、読み手を倦ませることがない。

火消同心の家に生まれた広重(重右衛門)は、絵師としてはなかなか芽が出ない。貧乏御家人は日々の暮らしにも屈託が多く、しかも、両親は早くに相次いで死去し、老いてますます意気軒昂な祖父は後妻を得て、その後妻の子、つまり広重にとっては子供のような歳の叔父に家督を譲ることになる。

士分の絵師なら、御用絵師の狩野派の流儀にならう道もあっただろうに、広重は浮世絵にこだわる。しかし、美人画は「色気がない」、役者絵は「似ていない」と酷評されて同門の国貞(のちの三代目歌川豊国)の後塵を拝し、一向に芽が出ない。

そういううっ屈を晴らしたのが、北斎が使っていた異国の色、ベルリン由来の“ぷるしあんぶるう”通称ベロ藍だった。このいままでにない絵色こそ、紺碧の空、どこまでも抜けていく江戸の空を描くにふさわしいと勝負に出る。《広重ぶるう》の誕生だ。

ここらあたりの出版元との丁々発止の駆け引き、やりとりが面白い。食えない版元、意気込みがから滑りする広重。その広重を諭したり、なだめたりする友人たち。家計を黙々と守る女房。口先でははすっぱで虚勢を張る広重の細やかな妻への思いやりと愛情。ずっと後の話しになるが、最愛の古女房に死なれてやもめとなった広重と、後添えとなった出戻り女との出会いや夫婦となってからのふたりのやりとりも微笑ましい。

一転して広重を時代の寵児にしたのが、「東海道五十三次」。火消し同心仲間の親友が気を回して広重を幕府の一行(御馬進献の使)に加えるように上申してくれた。旅すがら書きためた下絵が広重の大きな転機となった。それは同時に、折からの江戸の旅行ブームに乗り浮世絵が美人画や役者絵などの肖像画から、風景画という新たなジャンルへの新展開でもあり、フランス印象派画家たちに影響を与えることにもなった大きな飛躍でもあった。

有名な「日本橋」の朝立ちの絵図という初版に加えて夕景に転化した別バージョンもあることを本書で初めて知った。そこでの絵師と彫り師、摺師との協業のいきさつも面白く、スリリング。

そもそ「広重ぶるう」が世に出るには、独特のぼかし(グラデーション)技術を持った摺師の存在が欠かせなかった。プルシアンブルー(ラピスラズリ)は、フェルメールなども多用したことで有名だが、油絵よりも水に溶く水彩版画の方がより鮮やかだという。あるいは、晩年に、広重が長年のライバルだった三代豊国と合作『双筆五十三次』を描いていたことも知った。美人画と風景画を単純に組み合わせただけのものだが、互いに得意を組み合わせた合作は不思議な魅力をたたえている。

広重晩年の傑作「名所江戸百景」誕生までのエピソードは心を打つ。火消し同心としての気概と江戸の都市風景を愛してやまなかった広重の心意気に、何ともいえない爽やかな読後感が残った。

広重ぶるう

梶よう子/著

新潮社

2022年5月30日初版

時代を超えて… (上村文乃 東博でバッハ vol.60 東京春祭) [コンサート]

チェロでも《二刀流》。

モダンとピリオドの二刀流というのは、ヴァイオリンでは聴く機会がずいぶんと増えてきました。けれどもチェロの二刀流は、初めて。しかも、同じ曲を同じリサイタルコンサートで弾きわけるというのも初めての体験でした。

鮮やかな真紅のロングドレスに黒のパンツという姿で登場した上村文乃さん。法隆寺宝物館のエントランスホールの雰囲気がとてもよくマッチします。

入り口近くにしつらえた演壇に上がっての演奏。ゆったりとしたテンポでのプレリュードの深々とした響きと音色が心打ちます。バッハの無伴奏が、瞑想と思索であると言えるのなら、その時空間は禅の呼吸そのものなのではないでしょうか。上村さんのチェロは、よく歌いますが、そこにとても深みのある息づかいを感じさせます。そのことは、第2番に至ってより一層深まっていく。プレリュードの上行、下降の音型に合わせて聴いている自分自身がそういう呼吸に同調していくかのような気になってきます。第3番は、そこから鼓動が高まり、呼吸がその律動に同調してどんどんと心が開いていきます。メヌエットの高揚と決然としたジーグ。見事なバッハの世界でした。

後半は、同じ曲をバロックチェロに持ち替えて、今度は3番で折り返し、2番、1番へと遡っていきます。

同じコンサートでモダンとピリオドを持ち替えるというのは、聴く機会が増えてきましたが、まったく同じ曲を比較するというプログラムは初めての体験。とても意欲的な試みです。

上村さんは、今度は、広い袖の白いシャツにパンツ。バロックダンスを優雅に軽やかに踊る少年を思わせるようなデザインが可愛い。

休憩を挟んでいるとはいえ、まったく同じ曲ですからまだ耳朶に音楽の記憶が遺っています。だから、その音量の小ささにちょっとはっとさせられました。その音量に慣れてくると、音色の違いや、奏法の違いが見えてきて、モダンで奏でられたバッハとはまるで違う音楽が浮かび上がってきます。

それはとても典雅で軽やか。

バロック組曲とは、そもそもさまざまな舞曲を組み合わせたものなんだというオリジナルな姿が見えてきます。

でも、それだけでないのがバッハの音楽の力なのでしょう。上村さんの弓遣いは軽く、まっすぐで、弦のうえを優雅に跳躍する。深い呼吸から脈動へと転移していった前半のモダンからピリオドへ折り返すと、そこから上下し強弱する律動に、どんどんと心の有り様が軽くなって浮揚していく。そのことにとても癒やされます。バロックチェロが紡ぎ出すメヌエットやジーグへと心が舞い上がり、昇華していきます。

モダンとピリオドとの鮮やかなコントラスト。そのどちらをも許容するバッハの多様性と時代を超えた普遍性をまざまざと感じさせる、とても素敵なコンサートでした。

東京・春・音楽祭2023

ミュージアム・コンサート

東博でバッハ vol.63 上村文乃(チェロ)

2023年4月4日(火)19:00

東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール

(5列目中央通路右 自由席)

【時代を超えて…バロック・チェロとモダン・チェロによる聴き比べ】

J.S.バッハ:

(モダン・チェロ)

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007

無伴奏チェロ組曲 第2番 二短調 BWV1008

無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009

(バロック・チェロ)

無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009*

無伴奏チェロ組曲 第2番 二短調 BWV1008*

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007*

モダンとピリオドの二刀流というのは、ヴァイオリンでは聴く機会がずいぶんと増えてきました。けれどもチェロの二刀流は、初めて。しかも、同じ曲を同じリサイタルコンサートで弾きわけるというのも初めての体験でした。

鮮やかな真紅のロングドレスに黒のパンツという姿で登場した上村文乃さん。法隆寺宝物館のエントランスホールの雰囲気がとてもよくマッチします。

入り口近くにしつらえた演壇に上がっての演奏。ゆったりとしたテンポでのプレリュードの深々とした響きと音色が心打ちます。バッハの無伴奏が、瞑想と思索であると言えるのなら、その時空間は禅の呼吸そのものなのではないでしょうか。上村さんのチェロは、よく歌いますが、そこにとても深みのある息づかいを感じさせます。そのことは、第2番に至ってより一層深まっていく。プレリュードの上行、下降の音型に合わせて聴いている自分自身がそういう呼吸に同調していくかのような気になってきます。第3番は、そこから鼓動が高まり、呼吸がその律動に同調してどんどんと心が開いていきます。メヌエットの高揚と決然としたジーグ。見事なバッハの世界でした。

後半は、同じ曲をバロックチェロに持ち替えて、今度は3番で折り返し、2番、1番へと遡っていきます。

同じコンサートでモダンとピリオドを持ち替えるというのは、聴く機会が増えてきましたが、まったく同じ曲を比較するというプログラムは初めての体験。とても意欲的な試みです。

上村さんは、今度は、広い袖の白いシャツにパンツ。バロックダンスを優雅に軽やかに踊る少年を思わせるようなデザインが可愛い。

休憩を挟んでいるとはいえ、まったく同じ曲ですからまだ耳朶に音楽の記憶が遺っています。だから、その音量の小ささにちょっとはっとさせられました。その音量に慣れてくると、音色の違いや、奏法の違いが見えてきて、モダンで奏でられたバッハとはまるで違う音楽が浮かび上がってきます。

それはとても典雅で軽やか。

バロック組曲とは、そもそもさまざまな舞曲を組み合わせたものなんだというオリジナルな姿が見えてきます。

でも、それだけでないのがバッハの音楽の力なのでしょう。上村さんの弓遣いは軽く、まっすぐで、弦のうえを優雅に跳躍する。深い呼吸から脈動へと転移していった前半のモダンからピリオドへ折り返すと、そこから上下し強弱する律動に、どんどんと心の有り様が軽くなって浮揚していく。そのことにとても癒やされます。バロックチェロが紡ぎ出すメヌエットやジーグへと心が舞い上がり、昇華していきます。

モダンとピリオドとの鮮やかなコントラスト。そのどちらをも許容するバッハの多様性と時代を超えた普遍性をまざまざと感じさせる、とても素敵なコンサートでした。

東京・春・音楽祭2023

ミュージアム・コンサート

東博でバッハ vol.63 上村文乃(チェロ)

2023年4月4日(火)19:00

東京国立博物館 法隆寺宝物館エントランスホール

(5列目中央通路右 自由席)

【時代を超えて…バロック・チェロとモダン・チェロによる聴き比べ】

J.S.バッハ:

(モダン・チェロ)

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007

無伴奏チェロ組曲 第2番 二短調 BWV1008

無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009

(バロック・チェロ)

無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009*

無伴奏チェロ組曲 第2番 二短調 BWV1008*

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007*

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像(ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ) [コンサート]

ブリテンを徹底的に深掘りしようというこのシリーズも最終回。

最初は、弦楽四重奏曲やセレナーデなどの歌曲等、小編成の地味な楽曲でスタートしました。それだけにディープな雰囲気たっぷりのマニアックなシリーズでしたが、最終回は本格的な大オーケストラによる管弦楽作品です。

会場は、東京芸大のキャンパス内にある奏楽堂。

上野公園に移築された旧・奏楽堂を引き継ぐものですが、その意匠も規模もまるで桁違い。ガルニエ製パイプオルガンも備えた1100席の本格的な現代コンサートホール。教育・研究の場でもあるので、編成規模やジャンルに合わせて音響特性を調節できるよう可変式の天井を備えていますが、本質は、立派なシンフォニーホール。

臨時編成のオケなのですが、実際に聴いてみてびっくり。何しろ、弦楽器パートだけでも在京オケのトップがずらり。管楽器だって堂々たる実力者ぞろい。プログラム各曲のキーとなる打楽器もティンパニーの武藤厚志さん以下、すご腕の面々。

コンミスは、川田知子さん。

眼鏡をかけておられたので、いったい誰だろうとよくわからなかったのです。眼鏡のせいでとてもお若くみえる。ご本人に面と向かって言ったら、歯の浮くお世辞ととられかねないのですが、芸大在学の学生さんかと思いました。本当に正直な気持ちです。

最初は《チェロ交響曲》。

作曲家・ピアニストである加藤昌則さんの恒例のトークが入りますが、何とソリストの辻本玲さん(N響首席)が登場して説明に沿って、主題や副主題やらを実演してくれる。確かにスタミナ十分に見える辻本さんですが、本番前のレクにお付き合いというのもちょっと前代未聞。

4楽章形式の交響曲であり、実質的にはチェロ協奏曲ではあっても分厚いオーケストラとまともに対峙してのソロは、ロストロポーヴィチのために書かれただけあって実に雄渾。古典や古楽の復古と、現代音楽の新技術を融合させるというようなブリテンの作風そのものの大曲。第一楽章は、ずっしりとした古典的ソナタ形式。いかにもチェロらしいスタウトなカデンツァに続いての終楽章はブリテンお得意のパッサカリア。

《チェロ交響曲》は、おそらく40分弱の曲だけれども、レクチャーにもたっぷり時間がかけられていることもあって、大変な大曲を聴いた気分です。実際に、この1曲だけなのに前半は終了。すでに1時間以上過ぎていました。

《シンフォニア・ダ・レクイエム》は、第二次大戦勃発の年、日本の皇紀2600年奉祝曲として委嘱されたもの。戦争を嫌ってアメリカに移住していたプリテンは、委嘱料目当てに飛びつき、実際、予定以上の委嘱料が支払われた。ところが、演奏そのものは拒否されてしまう。加藤さんは、建国の祝典に鎮魂曲を送りつけるというのは痛烈な皮肉で、そこがいかにも平和主義者で皮肉たっぷりのブリテンの芸術観があると説明していました。

実際、日本側でそういう論争もあったようですが、実のところ当時の日本の楽団の実力では演奏不能だったのではないかという説もあるようです。ブリテンの管弦楽曲としては代表的なものでCD時代になって聴く機会の多い曲ですが、生で聴くのは初めて。演奏不能説もなるほどと思わせる大規模音響の曲で、この臨時編成オケの凄味に度肝を抜かれる思いがしました。

席は10列目中央と理想のポジション。客席の後方はかなりの傾斜で高くなっているのは、おそら、く講堂としての視界確保のためで仕方のないところですが、10列目は前方の平土間部分のほぼ中央です。オーケストラの録音の標準そのものというバランスは、直接音と間接音、音量のダイナミックス、ステージの遠近感としても理想的で、特上の場所に恵まれました。

ホール音響は少しも飽和せず、しかも、大音量のハーモニーの快感があります。あくまでも大学内の教育施設なのであまり知られた存在ではないわけですが、実のところ知る人ぞ知る的な隠れた名シンフォニーホールなのではないでしょうか。

最後の最後は、《青少年のための管弦楽入門》。

なかなか聴かれる機会のない二十世紀作曲家ブリテン…というシリーズの触れ込みでしたが、これほど多くの日本人に親しまれたクラシック曲は他にもあまりないでしょう。今でも小学校高学年の鑑賞曲になっているようです。私も6年生の時だったか、音楽の筆記試験で、この曲の部分を聴かせて楽器を当てるという問題をやらされたという記憶があります。

つまりは、知られざるブリテンのもっとも知られた曲で6年にわたったシリーズの最後を飾るというわけ。

この曲は、《パーセルの主題による変奏曲とフーガ》としてナレーション抜きでも演奏されるようになっているので、私の持っているレコードやCDもすべてナレーション無しで、演奏時間は16分半程度。

ナレーションが入ると、その度に演奏はいったん休止するので演奏時間はずっと長くなります。さらにオリジナルのナレーション(日本語訳)に加えて、加藤さんがブリテンの作曲技法などの解説を続けているので、なお時間は長くなります。

中嶋朋子さんは、もちろん大女優で朗読活動やシェークスピア劇などもされているわけですが、トークではちょっと天然ボケのやり過ぎのところも感じますし、ナレーションも声質など少しどうかなという部分はありました。それでも、このナレーション入りの演奏はなかなか面白かった。教育用に作られたものでありながら、作曲技法はブリテンそのものの凝りに凝ったものだという、そのギャップが何ともたまらない。

それにしても、ここでもオーケストラが素晴らしかった。むしろ、《レクイエム》以上にオーケストラサウンドの醍醐味が遺憾なく満喫されていたのはこの曲の全合奏部分。吹き上げる天井知らずのブラスの厚みは、生オーケストラでしか味わえない。

もちろん、各変奏部分では、団員それぞれの個人技、パート毎の技量も素晴らしい。最終部の複雑極まる二重フーガの一糸乱れぬアンサンブルは興奮のるつぼ。さらにその高揚の絶頂の果てに、二つのテーマが重なり合う全合奏の大団円の終結部となりました。

ブリテン、ばんざい!

東京・春・音楽祭2023

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像

2023年4月2日(日)14:00

東京・上野 東京芸術大学奏楽堂

企画構成/指揮/お話:加藤昌則

チェロ:辻本 玲

BRTオーケストラ

(コンサートミストレス:川田知子)

ナレーション/トークゲスト:中嶋朋子

ブリテン:

チェロと管弦楽のための交響曲 op.68

ソロ(チェロ):辻本 玲

シンフォニア・ダ・レクイエム op.20

青少年のための管弦楽入門 op.34

ナレーション:中嶋朋子

最初は、弦楽四重奏曲やセレナーデなどの歌曲等、小編成の地味な楽曲でスタートしました。それだけにディープな雰囲気たっぷりのマニアックなシリーズでしたが、最終回は本格的な大オーケストラによる管弦楽作品です。

会場は、東京芸大のキャンパス内にある奏楽堂。

上野公園に移築された旧・奏楽堂を引き継ぐものですが、その意匠も規模もまるで桁違い。ガルニエ製パイプオルガンも備えた1100席の本格的な現代コンサートホール。教育・研究の場でもあるので、編成規模やジャンルに合わせて音響特性を調節できるよう可変式の天井を備えていますが、本質は、立派なシンフォニーホール。

臨時編成のオケなのですが、実際に聴いてみてびっくり。何しろ、弦楽器パートだけでも在京オケのトップがずらり。管楽器だって堂々たる実力者ぞろい。プログラム各曲のキーとなる打楽器もティンパニーの武藤厚志さん以下、すご腕の面々。

コンミスは、川田知子さん。

眼鏡をかけておられたので、いったい誰だろうとよくわからなかったのです。眼鏡のせいでとてもお若くみえる。ご本人に面と向かって言ったら、歯の浮くお世辞ととられかねないのですが、芸大在学の学生さんかと思いました。本当に正直な気持ちです。

最初は《チェロ交響曲》。

作曲家・ピアニストである加藤昌則さんの恒例のトークが入りますが、何とソリストの辻本玲さん(N響首席)が登場して説明に沿って、主題や副主題やらを実演してくれる。確かにスタミナ十分に見える辻本さんですが、本番前のレクにお付き合いというのもちょっと前代未聞。

4楽章形式の交響曲であり、実質的にはチェロ協奏曲ではあっても分厚いオーケストラとまともに対峙してのソロは、ロストロポーヴィチのために書かれただけあって実に雄渾。古典や古楽の復古と、現代音楽の新技術を融合させるというようなブリテンの作風そのものの大曲。第一楽章は、ずっしりとした古典的ソナタ形式。いかにもチェロらしいスタウトなカデンツァに続いての終楽章はブリテンお得意のパッサカリア。

《チェロ交響曲》は、おそらく40分弱の曲だけれども、レクチャーにもたっぷり時間がかけられていることもあって、大変な大曲を聴いた気分です。実際に、この1曲だけなのに前半は終了。すでに1時間以上過ぎていました。

《シンフォニア・ダ・レクイエム》は、第二次大戦勃発の年、日本の皇紀2600年奉祝曲として委嘱されたもの。戦争を嫌ってアメリカに移住していたプリテンは、委嘱料目当てに飛びつき、実際、予定以上の委嘱料が支払われた。ところが、演奏そのものは拒否されてしまう。加藤さんは、建国の祝典に鎮魂曲を送りつけるというのは痛烈な皮肉で、そこがいかにも平和主義者で皮肉たっぷりのブリテンの芸術観があると説明していました。

実際、日本側でそういう論争もあったようですが、実のところ当時の日本の楽団の実力では演奏不能だったのではないかという説もあるようです。ブリテンの管弦楽曲としては代表的なものでCD時代になって聴く機会の多い曲ですが、生で聴くのは初めて。演奏不能説もなるほどと思わせる大規模音響の曲で、この臨時編成オケの凄味に度肝を抜かれる思いがしました。

席は10列目中央と理想のポジション。客席の後方はかなりの傾斜で高くなっているのは、おそら、く講堂としての視界確保のためで仕方のないところですが、10列目は前方の平土間部分のほぼ中央です。オーケストラの録音の標準そのものというバランスは、直接音と間接音、音量のダイナミックス、ステージの遠近感としても理想的で、特上の場所に恵まれました。

ホール音響は少しも飽和せず、しかも、大音量のハーモニーの快感があります。あくまでも大学内の教育施設なのであまり知られた存在ではないわけですが、実のところ知る人ぞ知る的な隠れた名シンフォニーホールなのではないでしょうか。

最後の最後は、《青少年のための管弦楽入門》。

なかなか聴かれる機会のない二十世紀作曲家ブリテン…というシリーズの触れ込みでしたが、これほど多くの日本人に親しまれたクラシック曲は他にもあまりないでしょう。今でも小学校高学年の鑑賞曲になっているようです。私も6年生の時だったか、音楽の筆記試験で、この曲の部分を聴かせて楽器を当てるという問題をやらされたという記憶があります。

つまりは、知られざるブリテンのもっとも知られた曲で6年にわたったシリーズの最後を飾るというわけ。

この曲は、《パーセルの主題による変奏曲とフーガ》としてナレーション抜きでも演奏されるようになっているので、私の持っているレコードやCDもすべてナレーション無しで、演奏時間は16分半程度。

ナレーションが入ると、その度に演奏はいったん休止するので演奏時間はずっと長くなります。さらにオリジナルのナレーション(日本語訳)に加えて、加藤さんがブリテンの作曲技法などの解説を続けているので、なお時間は長くなります。

中嶋朋子さんは、もちろん大女優で朗読活動やシェークスピア劇などもされているわけですが、トークではちょっと天然ボケのやり過ぎのところも感じますし、ナレーションも声質など少しどうかなという部分はありました。それでも、このナレーション入りの演奏はなかなか面白かった。教育用に作られたものでありながら、作曲技法はブリテンそのものの凝りに凝ったものだという、そのギャップが何ともたまらない。

それにしても、ここでもオーケストラが素晴らしかった。むしろ、《レクイエム》以上にオーケストラサウンドの醍醐味が遺憾なく満喫されていたのはこの曲の全合奏部分。吹き上げる天井知らずのブラスの厚みは、生オーケストラでしか味わえない。

もちろん、各変奏部分では、団員それぞれの個人技、パート毎の技量も素晴らしい。最終部の複雑極まる二重フーガの一糸乱れぬアンサンブルは興奮のるつぼ。さらにその高揚の絶頂の果てに、二つのテーマが重なり合う全合奏の大団円の終結部となりました。

ブリテン、ばんざい!

東京・春・音楽祭2023

ベンジャミン・ブリテンの世界 Ⅴ

20世紀英国を生きた、才知溢れる作曲家の肖像

2023年4月2日(日)14:00

東京・上野 東京芸術大学奏楽堂

企画構成/指揮/お話:加藤昌則

チェロ:辻本 玲

BRTオーケストラ

(コンサートミストレス:川田知子)

ナレーション/トークゲスト:中嶋朋子

ブリテン:

チェロと管弦楽のための交響曲 op.68

ソロ(チェロ):辻本 玲

シンフォニア・ダ・レクイエム op.20

青少年のための管弦楽入門 op.34

ナレーション:中嶋朋子