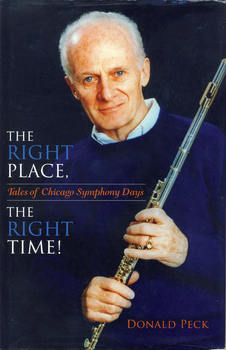

「THE RIGHT PLACE, THE RIGHT TIME!」(Donald Peck著)読了 [読書]

著者のドナルド・ペックはフルート奏者で、ライナー時代にシカゴ交響楽団に入団、ショルティの黄金期を支えた名人達のひとり。

そのシカゴ響黄金期の日々を回想する自伝的なエッセイ。音楽家の日常とその思い出を少しも飾らずに綴ったもので、それが同時に演奏家たちの素顔とそのエピソードを率直に語っていて興味が尽きない。

その語り口は淡々としていて、それだけにその心中を遠慮なく明かしているところがある。例えば、ショルティを継いだバレンボイムは、客演時代は素晴らしかったが音楽監督になったとたんに別人のようだったと自分のボスに対しても一貫して容赦ない。

そのバレンボイムとショルティの後継を争ったアバドについては、正確で確固たる指揮ぶりとともにその勉強家ぶりを絶賛していて、リハーサルに臨む時点ですでに完璧だったという。難曲でもあるベルクの歌劇「ヴォツェック」全曲公演(オーケストラにとって初演)ではリハーサルから暗譜で臨み、曲の隅々まで記憶していることに驚嘆したという。反面、ツアーでは同じ曲を繰り返し同じに振るので、オーケストラの士気を維持するのが大変だったとその杓子定規をちょっぴり批判している。

首席客演指揮者としてそのアバドの前任だったジュリーニについては無条件での絶賛を惜しまない。明晰で輝かしく青空のような音色のショルティに対して、深みのある情感の濃厚なジュリーニは完璧なまでに対照的。時に指揮棒を持たず、流麗で柔らかな指揮は、ただ腕を伸ばすだけで音楽の雰囲気を楽員たちは理解できたという。その退任を惜しみ、ロサンゼルスフィルの監督就任は誤りだったとまで言う。

シカゴ響の夏の居住地であるシカゴ郊外のラヴィニア音楽祭の音楽監督に就任した若き小澤征爾については、「自分たちのほうが先生だった」とか。よく勉強していて楽譜の内容を理解していたが方向性は示さなかった。ところがリハーサルで磨いた演奏を本番では楽員の不意をついてちょっと勢いを加えるというしたたかさもあったようだ。小澤自身、後年、師の斎藤秀雄はドイツ一辺倒だったからフランスものなどは全てレコード会社や周囲の勧めで初めて勉強したと白状している。ペックの言い分はまったくそのままだったのだろう。持ち前の色彩感覚や切れの良いリズム感などを発揮し、その才能を認められ楽界を駆け上っていく上でラヴィニア音楽祭でのシカゴ響との数年間は大きな飛躍を得るきっかけだったことは疑いない。

巻末資料にあるオペラのディスコグラフィを見るとその数の多さと幅広いレパートリーに驚く。コンサートオーケストラとして公演も録音も全てが演奏会形式だから、ゲスト歌手に対する接し方、見方も少し角度が違うようだ。例えばパヴァロッティは歌うときは偉大な歌手だが、自分が出番ではないときの行儀の悪さには辟易したそうだ。何しろリハーサルどころか本番でさえ、他の歌手がアリアを歌っているときには平気でうたた寝をしたり、何とバナナの皮をむいてぱくりとやったこともあるらしい。オペラ歌手の自己中心的なマナーがオーケストラコンサートではむき出しになってしまうということだろう。

ショルティに対しては当然ながら絶賛の言葉しかない。その指揮振りはもちろん、人心掌握に長けていてユーモアのある人だったという。アンコールピースにドビュッシー「牧神の午後のための前奏曲」ばかりを繰り返していたときがあったそうだ。ソロフルートに負担のかかるこの曲ばかりをやらされるので、ペックは「特別手当」を要求しようとショルティに直談判に及んだとか。ショルティは辛抱強く言い分を聞くとにっこり笑って「手当というわけにはいかないが、次回からは別の曲にしよう」と言ってペックをほっとさせる。ところが、しばらくしてその別の曲がメンデルスゾーン「真夏の夜の夢」から「スケルツォ」と告げられペックは仰天する。フルートを知る人ならこの絶妙のやりとりがおわかりいただけるだろう。まあ、これはフルート奏者であるペックの自慢話でもあるわけだが。

その自慢の続きで興味深い話しがある。ホール音響と指揮者のテンポの関係。

ヨーロッパツアーでも、アンコールに「真夏の夜の夢」を盛んに繰り返したそうだ。ミラノのスカラ座は歌劇場としては素晴らしい音響だが、コンサート会場としては残響が短めでドライ。こういうアコースティックでは、テンポを速くして音の密度を上げる。これが「スケルツォ」のフルートにとっては過酷な試練となる。見事に吹ききって溜飲をさげるまもなく、場所を響きの豊かなアムステルダム・コンセルトヘボウに移すと別の試練が待っている。こういうライブな響きは弦楽器奏者は音が豊麗になるので喜ぶが、木管奏者は音が鈍く混濁するので好まない。ショルティは、テンポをぐっと落とす。今度は悪夢のようなロングトーンの地獄が訪れる。それを吹ききった充実感をペックは誇らしげに回想している。ショルティの会場音響に合わせた柔軟なテンポ設定と、それに即座に対応するオーケストラの技量。ショルティのシカゴ響に与えた絶大な信頼を伝える興味深いエピソードだ。

このほか、ジョージ・セルがライナー後任指名を期待するあまりコチコチになって指揮をドジった話しなど、書き切れないくらいのエピソードが満載。また、60年代から70年代にかけての録音に関して、やはり会場音響に関わる興味深い事情が伝えられているが、これについては別途日記にしたいと思う。

世界ツアーで各国を回ったときのエピソードや、オーケストラ以外の室内アンサンブル、夏の音楽祭、あるいは、後進の教育への貢献など、音楽家の日常も飾り気なく語られているので、音楽ファンのみならず音楽を職業として目指す人にとっても参考になると思う。

The Right Place, the Right Time!: Tales of Chicago Symphony Days

2007/8/30

Donald Peck

INDIANA University Press (英語原書)

そのシカゴ響黄金期の日々を回想する自伝的なエッセイ。音楽家の日常とその思い出を少しも飾らずに綴ったもので、それが同時に演奏家たちの素顔とそのエピソードを率直に語っていて興味が尽きない。

その語り口は淡々としていて、それだけにその心中を遠慮なく明かしているところがある。例えば、ショルティを継いだバレンボイムは、客演時代は素晴らしかったが音楽監督になったとたんに別人のようだったと自分のボスに対しても一貫して容赦ない。

そのバレンボイムとショルティの後継を争ったアバドについては、正確で確固たる指揮ぶりとともにその勉強家ぶりを絶賛していて、リハーサルに臨む時点ですでに完璧だったという。難曲でもあるベルクの歌劇「ヴォツェック」全曲公演(オーケストラにとって初演)ではリハーサルから暗譜で臨み、曲の隅々まで記憶していることに驚嘆したという。反面、ツアーでは同じ曲を繰り返し同じに振るので、オーケストラの士気を維持するのが大変だったとその杓子定規をちょっぴり批判している。

首席客演指揮者としてそのアバドの前任だったジュリーニについては無条件での絶賛を惜しまない。明晰で輝かしく青空のような音色のショルティに対して、深みのある情感の濃厚なジュリーニは完璧なまでに対照的。時に指揮棒を持たず、流麗で柔らかな指揮は、ただ腕を伸ばすだけで音楽の雰囲気を楽員たちは理解できたという。その退任を惜しみ、ロサンゼルスフィルの監督就任は誤りだったとまで言う。

シカゴ響の夏の居住地であるシカゴ郊外のラヴィニア音楽祭の音楽監督に就任した若き小澤征爾については、「自分たちのほうが先生だった」とか。よく勉強していて楽譜の内容を理解していたが方向性は示さなかった。ところがリハーサルで磨いた演奏を本番では楽員の不意をついてちょっと勢いを加えるというしたたかさもあったようだ。小澤自身、後年、師の斎藤秀雄はドイツ一辺倒だったからフランスものなどは全てレコード会社や周囲の勧めで初めて勉強したと白状している。ペックの言い分はまったくそのままだったのだろう。持ち前の色彩感覚や切れの良いリズム感などを発揮し、その才能を認められ楽界を駆け上っていく上でラヴィニア音楽祭でのシカゴ響との数年間は大きな飛躍を得るきっかけだったことは疑いない。

巻末資料にあるオペラのディスコグラフィを見るとその数の多さと幅広いレパートリーに驚く。コンサートオーケストラとして公演も録音も全てが演奏会形式だから、ゲスト歌手に対する接し方、見方も少し角度が違うようだ。例えばパヴァロッティは歌うときは偉大な歌手だが、自分が出番ではないときの行儀の悪さには辟易したそうだ。何しろリハーサルどころか本番でさえ、他の歌手がアリアを歌っているときには平気でうたた寝をしたり、何とバナナの皮をむいてぱくりとやったこともあるらしい。オペラ歌手の自己中心的なマナーがオーケストラコンサートではむき出しになってしまうということだろう。

ショルティに対しては当然ながら絶賛の言葉しかない。その指揮振りはもちろん、人心掌握に長けていてユーモアのある人だったという。アンコールピースにドビュッシー「牧神の午後のための前奏曲」ばかりを繰り返していたときがあったそうだ。ソロフルートに負担のかかるこの曲ばかりをやらされるので、ペックは「特別手当」を要求しようとショルティに直談判に及んだとか。ショルティは辛抱強く言い分を聞くとにっこり笑って「手当というわけにはいかないが、次回からは別の曲にしよう」と言ってペックをほっとさせる。ところが、しばらくしてその別の曲がメンデルスゾーン「真夏の夜の夢」から「スケルツォ」と告げられペックは仰天する。フルートを知る人ならこの絶妙のやりとりがおわかりいただけるだろう。まあ、これはフルート奏者であるペックの自慢話でもあるわけだが。

その自慢の続きで興味深い話しがある。ホール音響と指揮者のテンポの関係。

ヨーロッパツアーでも、アンコールに「真夏の夜の夢」を盛んに繰り返したそうだ。ミラノのスカラ座は歌劇場としては素晴らしい音響だが、コンサート会場としては残響が短めでドライ。こういうアコースティックでは、テンポを速くして音の密度を上げる。これが「スケルツォ」のフルートにとっては過酷な試練となる。見事に吹ききって溜飲をさげるまもなく、場所を響きの豊かなアムステルダム・コンセルトヘボウに移すと別の試練が待っている。こういうライブな響きは弦楽器奏者は音が豊麗になるので喜ぶが、木管奏者は音が鈍く混濁するので好まない。ショルティは、テンポをぐっと落とす。今度は悪夢のようなロングトーンの地獄が訪れる。それを吹ききった充実感をペックは誇らしげに回想している。ショルティの会場音響に合わせた柔軟なテンポ設定と、それに即座に対応するオーケストラの技量。ショルティのシカゴ響に与えた絶大な信頼を伝える興味深いエピソードだ。

このほか、ジョージ・セルがライナー後任指名を期待するあまりコチコチになって指揮をドジった話しなど、書き切れないくらいのエピソードが満載。また、60年代から70年代にかけての録音に関して、やはり会場音響に関わる興味深い事情が伝えられているが、これについては別途日記にしたいと思う。

世界ツアーで各国を回ったときのエピソードや、オーケストラ以外の室内アンサンブル、夏の音楽祭、あるいは、後進の教育への貢献など、音楽家の日常も飾り気なく語られているので、音楽ファンのみならず音楽を職業として目指す人にとっても参考になると思う。

The Right Place, the Right Time!: Tales of Chicago Symphony Days

2007/8/30

Donald Peck

INDIANA University Press (英語原書)

コメント 0