ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」(新国立劇場) [コンサート]

プロダクションとしては、13年前の再演。あの時は、今上天皇が皇太子として来臨していた。

何よりも一番に称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と都響。

大野のたっぷりとしたテンポと精妙な音づくりは、13年前と変わらない。前回は東フィルだったこともあって濃厚な味わいに不満があって、弦セクションの力不足から奥深い厚い響きに不足したのですが、今回の都響は本気度が違う。

前奏曲でまず感じたのは、たっぷりとした低域の豊かな響きと、クライマックスでの息の長いクレッシェンドと頂点での音量。弦が強いので果てしない未解決なハーモニーの上昇感が素晴らしい。精緻な動機音型がきれいに浮かび上がり、このことがこれから始まるドラマの布石として強烈に脳に刻み込まれた。まさに前奏曲。

場面、場面での動機音型やハーモニーの表情が明確に示され、前奏曲で脳裏に刻み込まれているものを呼び覚ますのでステージ上の心理ドラマの深みが明解。ダイナミクスや楽器のバランスが隅々までコントロールされ、歌手の声をマスクしてしまうようなことがない。大野の指揮の配慮と熟考された構成力が卓越したものであることは間違いないのですが、それに精緻に反応する都響のアンサンブル力は天晴れというしかありません。

演出は、ごく簡素なもので、伝統的、慣習的情景で演技や仕草にも動きが少ない。いささか古臭さはあるが、言葉の表層の奥底にある登場人物の心理を雄弁なまでの音楽が見事に描出している。これこそワグナーの意図した「トリスタン…」だという説得力があります。この音楽劇に、終始、扇情的な愛と死という忘我的な陶酔感を求める向きには肩すかしなのかもしれませんが、この演出にこだわった大野の意図もそういう心理劇としてのワグナーなんだと思います。濃厚な味付けが好みだというのも解るが、より現代的な心理劇としてのワグナー解釈の本質に目を閉ざすのはあまりにもったいない。

歌手陣も実力がよくそろっていて充実していました。

やはりその存在が大きかったのは、藤村実穂子のブランゲーネ。この愛憎と忠誠と裏切りの心理劇の要のようなブランゲーネに、こういう世界的な大ベテランを得たことは大きい。マルケ王のシュヴィングハマーの威厳、クルヴェナールのシリンスの清廉な強靱さは劇を引き締めてくれた。タイトルロールのふたりはともに代役という異例の公演だったがともに大健闘。トリスタンのニャリは、伝統的には声質としては軽輩だが、声量にまったく不足がなくむしろ自我を押し殺し、傷つき、絶望と希望との間で揺れ動くトリスタンの心理を演じるにふさわしかったとさえ思います。

イゾルデのキンチャは、第一幕ではかなり抑制気味で、嫉妬、愛の渇望と屈辱とを乖離させざるを得ない女の狂気のようなものに不足したが、第二幕の中間あたりからがぜんギアを上げて、堂々たるイゾルデを演じた。

美術面では、再演だけに特筆すべきものはありませんが、前回は多少、舞台装置にトラブルがあってハラハラさせられましたが、今回は舞台転換も静音、円滑な駆動で、シンプルな舞台を照らし出す照明も有機的で見事。シンボリックな月の色彩変化も見事で、前奏曲での上昇も、最後の終幕での寒月の入りもピタリと決まる精密さに息を呑む思いがしました。あえて言えば、イゾルデの真っ赤なドレスの超ロングの裾が重くて捌ききれず、絵図姿を決め損なったのがちょっと残念。もっと軽い素材を吟味するなどの工夫が欲しかった。

心理劇としての「トリスタン…」の魅力を存分に満喫させてくれた、素晴らしいプロダクションでした。

新国立劇場

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」

2024年3月20日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階6列18番)

【指 揮】大野和士

【演 出】デイヴィッド・マクヴィカー

【美術・衣裳】ロバート・ジョーンズ

【照 明】ポール・コンスタブル

【振 付】アンドリュー・ジョージ

【再演演出】三浦安浩

【舞台監督】須藤清香

【トリスタン】ゾルターン・ニャリ

【マルケ王】ヴィルヘルム・シュヴィングハマー

【イゾルデ】リエネ・キンチャ

【クルヴェナール】エギルス・シリンス

【メロート】秋谷直之

【ブランゲーネ】藤村実穂子

【牧童】青地英幸

【舵取り】駒田敏章

【若い船乗りの声】村上公太

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京都交響楽団

何よりも一番に称賛したいのはオーケストラピットの大野和士と都響。

大野のたっぷりとしたテンポと精妙な音づくりは、13年前と変わらない。前回は東フィルだったこともあって濃厚な味わいに不満があって、弦セクションの力不足から奥深い厚い響きに不足したのですが、今回の都響は本気度が違う。

前奏曲でまず感じたのは、たっぷりとした低域の豊かな響きと、クライマックスでの息の長いクレッシェンドと頂点での音量。弦が強いので果てしない未解決なハーモニーの上昇感が素晴らしい。精緻な動機音型がきれいに浮かび上がり、このことがこれから始まるドラマの布石として強烈に脳に刻み込まれた。まさに前奏曲。

場面、場面での動機音型やハーモニーの表情が明確に示され、前奏曲で脳裏に刻み込まれているものを呼び覚ますのでステージ上の心理ドラマの深みが明解。ダイナミクスや楽器のバランスが隅々までコントロールされ、歌手の声をマスクしてしまうようなことがない。大野の指揮の配慮と熟考された構成力が卓越したものであることは間違いないのですが、それに精緻に反応する都響のアンサンブル力は天晴れというしかありません。

演出は、ごく簡素なもので、伝統的、慣習的情景で演技や仕草にも動きが少ない。いささか古臭さはあるが、言葉の表層の奥底にある登場人物の心理を雄弁なまでの音楽が見事に描出している。これこそワグナーの意図した「トリスタン…」だという説得力があります。この音楽劇に、終始、扇情的な愛と死という忘我的な陶酔感を求める向きには肩すかしなのかもしれませんが、この演出にこだわった大野の意図もそういう心理劇としてのワグナーなんだと思います。濃厚な味付けが好みだというのも解るが、より現代的な心理劇としてのワグナー解釈の本質に目を閉ざすのはあまりにもったいない。

歌手陣も実力がよくそろっていて充実していました。

やはりその存在が大きかったのは、藤村実穂子のブランゲーネ。この愛憎と忠誠と裏切りの心理劇の要のようなブランゲーネに、こういう世界的な大ベテランを得たことは大きい。マルケ王のシュヴィングハマーの威厳、クルヴェナールのシリンスの清廉な強靱さは劇を引き締めてくれた。タイトルロールのふたりはともに代役という異例の公演だったがともに大健闘。トリスタンのニャリは、伝統的には声質としては軽輩だが、声量にまったく不足がなくむしろ自我を押し殺し、傷つき、絶望と希望との間で揺れ動くトリスタンの心理を演じるにふさわしかったとさえ思います。

イゾルデのキンチャは、第一幕ではかなり抑制気味で、嫉妬、愛の渇望と屈辱とを乖離させざるを得ない女の狂気のようなものに不足したが、第二幕の中間あたりからがぜんギアを上げて、堂々たるイゾルデを演じた。

美術面では、再演だけに特筆すべきものはありませんが、前回は多少、舞台装置にトラブルがあってハラハラさせられましたが、今回は舞台転換も静音、円滑な駆動で、シンプルな舞台を照らし出す照明も有機的で見事。シンボリックな月の色彩変化も見事で、前奏曲での上昇も、最後の終幕での寒月の入りもピタリと決まる精密さに息を呑む思いがしました。あえて言えば、イゾルデの真っ赤なドレスの超ロングの裾が重くて捌ききれず、絵図姿を決め損なったのがちょっと残念。もっと軽い素材を吟味するなどの工夫が欲しかった。

心理劇としての「トリスタン…」の魅力を存分に満喫させてくれた、素晴らしいプロダクションでした。

新国立劇場

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」

2024年3月20日 14:00

東京・初台 新国立劇場 オペラハウス

(1階6列18番)

【指 揮】大野和士

【演 出】デイヴィッド・マクヴィカー

【美術・衣裳】ロバート・ジョーンズ

【照 明】ポール・コンスタブル

【振 付】アンドリュー・ジョージ

【再演演出】三浦安浩

【舞台監督】須藤清香

【トリスタン】ゾルターン・ニャリ

【マルケ王】ヴィルヘルム・シュヴィングハマー

【イゾルデ】リエネ・キンチャ

【クルヴェナール】エギルス・シリンス

【メロート】秋谷直之

【ブランゲーネ】藤村実穂子

【牧童】青地英幸

【舵取り】駒田敏章

【若い船乗りの声】村上公太

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京都交響楽団

タグ:新国立劇場

西洋近代の鏡 (西洋美術館特別展記念コンサート) [コンサート]

東京・春・音楽祭のミュージアムコンサートの会場のひとつだった西洋美術館講堂でのコンサートが復活した。

西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。

ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。

特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。

15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。

この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。

幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。

この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。

「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」

今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。

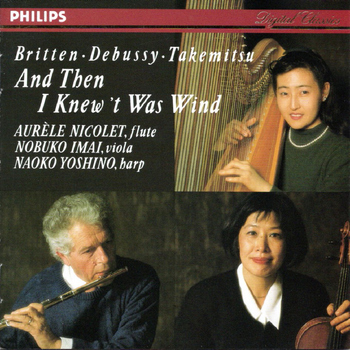

コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。

こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。

「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。

武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。

「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」

二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。

三曲目は、ドビュッシーのソナタ。

最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。

ニコレは、武満について次のように語っています。

「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」

「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」

武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。

東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1

2024年3月19日(火)11:00

東京・上野 国立西洋美術館 講堂

お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)

斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)

武満 徹:

海へⅢ

エア

ドビュッシー:

フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ

武満 徹:

そして、それが風であることを知った

西洋美術館はコロナ禍と改修工事で長く閉館していたが、昨春にリニューアルオープンした。すっきりした前庭から眺めてみると、コルビジェの美術館とその弟子である前川圀雄の東京文化会館が向き合う形になっていることに改めて気づきます。それが上野公園を横切るように貫く道の両側で対峙していて、まるで合わせ鏡のようにとてもよく調和しています。

ここでのコンサートは、美術館の特別企画展のテーマとのコラボになっていて、プレトークのような形で学芸員の講話があって、しかも、コンサートチケットで企画展も常設展も鑑賞できて、とてもお得。講堂はちょうどその企画展の入り口に向かい側にあります。

特別企画展は、「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」ちょっと長いテーマだけど、要は、今年で65年目となる国立西洋美術館のそもそもの成り立ちを振り返り、自問するというもの。この美術館では初めてとなる現代美術――すなわち、今の日本で実験的な制作活動をしていアーティストたちの作品展。

15分足らずの講話は、この企画展の意図を説明するだけのものでしたが、改めてこの美術館の成立を知って面白かった。

この美術館は、そもそも戦後にフランスから返還された「松方コレクション」を収蔵するために建てられたもの。「松方コレクション」は、松方正義の子息・幸次郎が蒐集した印象派を中心とする一連の美術品。幸次郎は、川崎造船所(現・川崎重工業)の初代社長。大恐慌で造船所が破綻したため美術品はほとんど処分されたが、国外にあったものは散逸を免れた。軍国主義の台頭と戦争によって行き場を失ったコレクションはそのまま海外に留め置かれフランス政府によって接収されたが、戦後になって寄贈返還されることになった。

幸次郎は、日本のアーティストは西洋近代美術を範としながら油絵などを描いているが、その西洋美術を目の当たりにしたことがないままにいることは不幸だと嘆き、そういう規範となる優れた西洋美術の蒐集を思い立ったという。西洋美術館を建設するにあたっては民間の寄付が募られた。その際に、大口の寄付者には見返りとして著名アーティストの作品をプレゼントしようということになった。今の「ふるさと納税」みたいなこと。

この提案に対して、当初、美術家たちは抵抗した。それを一変させてのが、洋画家の安井曾太郎の発言だったそうだ。

「このコレクションが戻ってきて、一番恩恵を受けるのは誰か。われわれ美術家ではないか」

今回の企画展は、そういう西洋美術館の成立を改めて自問するというわけです。美術館こそ、その現代に生きる美術館にとって恩恵を与える存在であったのかという反問だというわけです。

コンサートは、武満徹の作品と、彼にとって規範となった近代フランスの作曲家ドビュッシーの作品。

こういうテーマと、フルート、ハープ、ヴィオラという構成の作品をごく親密な空間で間近に接するという機会は希ですので矢も楯もたまらず足を運びました。

「海へ」は、アルトフルートとギターのために作曲され、それがオーケストラ伴奏を伴う版へと編曲され、さらに、最終的にこのハープとの二重奏版である「Ⅲ」へと改編されました。一連の「水」をテーマとした曲のひとつ。

武満の葬式の弔辞で、海外友人代表のピーター・グリリは、次のように語ったそうです。

「武満こそ、西も東もない音楽の海を泳いでいた一頭の鯨ではなかったか」

二曲目の、「エア」は、武満最後の作品。武満を尊敬し、無二の親友でもあったオーレル・ニコレの70歳の誕生日プレゼントとして贈られたもの。その奏法は、フランス近代音楽の主役ともなったフルートに、日本の尺八を思わせる様々な特殊奏法を垣間見ることができました。

三曲目は、ドビュッシーのソナタ。

最後の「そして、それが風であることを知った」は、明らかにそのドビュッシーへのオマージュ。

ニコレは、武満について次のように語っています。

「…彼はフランスとの関係が強くて、はじめはドビュッシーのような作曲家だという印象を受けました。日本の能にあるような孤独な音楽を目指しておられて、そこがドビュッシーに似ているのです。」

「…“自然を大切にする”作曲家で、その点ドビュッシーが《海》や《夜想曲》を書いたのと共通しています。」

武満は、ドビュッシー、ラベル、メシアンから深い影響を受け、西洋近代音楽が崩壊する瞬間というべき《前衛》の時代に奮闘し、日本音楽への回帰と西洋音楽への揺り戻しとの間で行き交いながら、自らの「夢」の宇宙へと飛翔していった作曲家だったといえると思います。

東フィル首席の斉藤和志さんのアルト・フルート独奏の音色や、間近で聴く田原綾子さんのヴィオラの音色は出色。特に、ベテランの木村茉莉のハープには酔いしれました。ハープという楽器は、遠くのステージや、録音などではなかなかその音色と響きのバランスを体感することは難しく、こうやって2、3メートルの至近で聴くハープこそその本質なんだと痛感させられました。

ミュージアム・コンサート

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展 記念コンサート vol.1

2024年3月19日(火)11:00

東京・上野 国立西洋美術館 講堂

お話:新藤 淳(国立西洋美術館 主任研究員)

斎藤和志(フルート)、田原綾子(ヴィオラ)、木村茉莉(ハープ)

武満 徹:

海へⅢ

エア

ドビュッシー:

フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ

武満 徹:

そして、それが風であることを知った

タグ:東京・春・音楽祭

ロマンチシズムの極み(葵トリオ@紀尾井レジデント・シリーズ) [コンサート]

音楽家あるいは室内楽グループを年1回3年にわたりじっくりと聴かせる「紀尾井レジデント・シリーズ」が新しく始まったのは3年前のコロナ禍真っ最中の3年前のこと。その先頭を切ったのが葵トリオ。シューマンの3つのピアノ・トリオを1曲ずつ配したシリーズ最終回。

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。

最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。

前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。

1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。

2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。

アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。

最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。

このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第3回)

2024年3月19日(火) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 BL1列3番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17

ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110

ブラームス:ピアノ三重奏曲第1

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章

ピアノ・トリオというのは、どうしても名人3人が集まってということが多く、常設のトリオというのは珍しい。一体となったアンサンブルの緻密さが持ち味のストリング・クァルテットに対して、ピアノ・トリオは、むしろ個性のぶつかり合いでスターたちのスリリングなやり取りこそ面白い。

珍しい常設のピアノトリオである葵トリオの凄味は、アンサンブルの精密さが驚異的なのにもかかわらず、三人それぞれがお互いに譲らずに個性をぶつけ合い自由に語り合う面白さ。

最終回の今回は、それがさらに進化。アンサンブルは緻密を通り越して濃密と言っても良いほど。そこに融合と対話という3人の相互作用が際立っていて音楽そのものがまばゆいばかりの光彩を放つ。その音楽的色彩感が素晴らしい。

前2回と特に違ってきたのは、リーダーシップというのか、音楽の中心が明確にヴァイオリンの小川にあること。

1曲目の、クララ・シューマンは、いかにもフェミニンで小川のヴァイオリンが優雅にしかも毅然と振る舞うのがたおやかで美しい。伊東のチェロの音色は、相変わらず滑らかで極上の艶やかさ。ピアノの秋元はいままでうってかわって優しく控えめで、そのヴァイオリンの手を添えてエスコートするかのように優しい。

2曲めのロベルト・シューマンも、家庭的な幸福感とメランコリックな憧憬にあふれていて、ここでもとびきり上等のロマンチシズムが横溢している。その夢見るような情感に酔いしれました。こちらではチェロの聴かせどころが多いのですが、ユニゾンや和声では存在が消えるほどで、そこからふっと浮かび上がるメロディの美音にうっとりさせられる。ヴァイオリンの消え際にも陶然とさせられます。

アコースティックの素晴らしさでは定評のある紀尾井ホールですが、今回座ったステージに近い左手のバルコニー席は、屋根の下にもかかわらず、そういう響きと音色の鮮度が高く、陰影のニュアンスがくっきり。音の良いホールは、どんな席でもよい音がする。紀尾井ホールは、もちろん場所によって微妙に音のバランスは違いますが、どこでもそれぞれに音が良い。室内楽には、この1階バルコニー席が最適の席かもしれません。

最後のブラームスは、そういうロマンチシズムの極地。シューマン夫妻のほとばしるような情熱が燃え上がる。頭の中が真っ白になってしまい、あっという間に時間が過ぎていく。もうこれは凄いのひと言しかありません。

このトリオは、世界でも最トップのピアノトリオかもしれません。

紀尾井レジデント・シリーズ I

葵トリオ(第3回)

2024年3月19日(火) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 BL1列3番)

葵トリオ

小川響子(Vn)、伊東 裕(Vc)、秋元孝介(Pf)

クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲ト短調 op.17

ロベルト・シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調 op.110

ブラームス:ピアノ三重奏曲第1

(アンコール)

シューマン:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調OP80より第3楽章

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェン・ソナタ全曲演奏の2日目。

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェンは、まずもってとても親密。決してしかめっ面で悲壮ぶったところがない。いつもの散歩道をたどるかのような足取りで、演奏する自分自身が楽しんでいる。聴く方はそういう彼とのあいさつやら近況を交歓するかのような気分がある。まさにウィーンの街の歌。

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ

チェンバロ協奏曲とトラークルの詩 (読響アンサンブル・シリーズ) [コンサート]

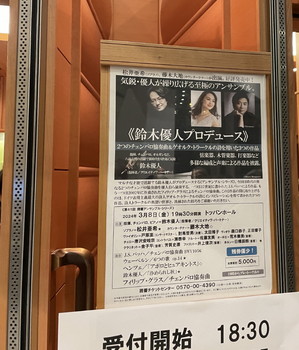

読響アンサンブルシリーズ。今回は、《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》という長い表題がついていますが、つまるところは、中味はそのまんま。

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

音楽の花束 (田部京子-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

いつもの芸劇ブランチコンサート。今月は、八塩圭子さんがナビゲーターの「名曲リサイタル・サロン」。清水和音さんの「名曲ラウンジ」、清水さんのピアノを核とする室内楽アンサンブルなのに対して、こちらはひとりのゲストによるソロ・リサイタルが多い。

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)

マーラーの最後の言葉 (インバル/都響 マーラー・シリーズ) [コンサート]

またしてもインバルが都響でマーラーを振る。しかも第10番。いくらかくしゃくとした指揮振りといえども88歳のインバル。そのマーラーを聞き逃すのは悔いが残るかも知れない。そう思うと矢も楯もたまらず足を運びました。

10番は、しばらく前までは、どちらかと言えばまがいものという印象。まさか、メジャーの実演で聴けるとは思ってもいませんでした。未完の遺稿は、作曲者自身が破棄するように言い遺していたそうですが、妻アルマが遺品として所有していたものから様々な補筆の試みがされてきました。その中で、近年、クック補筆版が定稿として定着してきているようです。

プログラムに寄せたインバル自身の寄稿によると、BBC響で演奏する際にクックがリハーサルにも立ち会い、意見も交わしたとのこと。クックはそれをふまえて改訂版(第3稿第1版)を出版したとのこと。いわばインバルは、このクック版の権威者というわけです。そのことを初めて知りました。

演奏は、マーラーにしては淡々としたもの。

とはいえオーケストラの緊張はこちらにも伝わってきます。最初の開始のヴィオラは、思いのほか冷静な運びでマーラーの終末的な感情からは距離をとったもの。そういう清澄な底流に次第に音を積み重ねていく。ふたつのスケルツォの大きな回想的感情の動揺や起伏も、それに挟まれて突如として覚醒し感情を爆発させる中間楽章も、音楽としては自制と抑制の効いたもののように感じました。

感動的だったのは終楽章。

インバルは、最後の最後にクライマックスを持ってくるというストーリーを描いていたのでしょうか。曲の終末は、まさにマーラーの遺された言葉。現世の感情をすべて呑み込むようなの大海のようであらゆる情感を湛えていて、万感の思いを超越していて、とても美しいものでした。

特に、バスドラムの打撃音が一段落した後のフルートの旋律には陶然。都響のフルートってこんなに凄かったかしらと思ったほど。そう思ったとたんに、それまでの演奏が急に回帰してきて、この場面まで何となく聞き流していた都響のソロイストのレベルの高さに思いを噛み締めるような心地がしました。

久しぶりに芸劇でオーケストラを聴きましたが、可もなく不可もなくというホール音響は相変わらず。リニューアル後は何となく名ホールらしい風格も感じるようになりましたが、音響のキャラクターはとても地味。1階席の前方は、ステージの奥が狭まっていて壁面や反響板で上下左右を囲むという古臭さのせいなのかステージ後方の楽器の音色や響きが不安定。それでも後半になってアンサンブルの密度が上がってくると音の芯がしっかりして、弦楽器の色彩にも強さが増してきます。その点でも、終楽章の音楽的集中度が素晴らしかった。

この日は、ヴィオラ首席の店村眞積さんの最後の演奏でした。店村さんは、長くN響の顔だった名ヴィオリスト。都響に移籍したときは驚きました。いってみればオーケストラ奏者のキャリアは、N響が上がりという時代。そういうキャリアのすごろくみたいなものをひっくり返したひと。サイトウ・キネンや水戸室内管の常連でもあったから、そういう逆転によって、それまで不安定だった都響の格付けが上位定着するきっかけだったような気さえします。それだけに、退団と聞いて感無量のものがあります。インバルのマーラー第10番は、その引き際をいっそう引き立てるものでした。

感動とか印象という点では多少とも薄いものがありましたが、長く記憶に残るコンサートでした。

東京都交響楽団

第995回定期演奏会Cシリーズ

【インバル/都響 第3次マーラー・シリーズ①】

2024年2月23日(金・祝)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階G列 10番)

指揮:エリアフ・インバル

コンサートマスター:矢部達哉

マーラー:交響曲第10番 嬰ヘ長調(デリック・クック補筆版)

10番は、しばらく前までは、どちらかと言えばまがいものという印象。まさか、メジャーの実演で聴けるとは思ってもいませんでした。未完の遺稿は、作曲者自身が破棄するように言い遺していたそうですが、妻アルマが遺品として所有していたものから様々な補筆の試みがされてきました。その中で、近年、クック補筆版が定稿として定着してきているようです。

プログラムに寄せたインバル自身の寄稿によると、BBC響で演奏する際にクックがリハーサルにも立ち会い、意見も交わしたとのこと。クックはそれをふまえて改訂版(第3稿第1版)を出版したとのこと。いわばインバルは、このクック版の権威者というわけです。そのことを初めて知りました。

演奏は、マーラーにしては淡々としたもの。

とはいえオーケストラの緊張はこちらにも伝わってきます。最初の開始のヴィオラは、思いのほか冷静な運びでマーラーの終末的な感情からは距離をとったもの。そういう清澄な底流に次第に音を積み重ねていく。ふたつのスケルツォの大きな回想的感情の動揺や起伏も、それに挟まれて突如として覚醒し感情を爆発させる中間楽章も、音楽としては自制と抑制の効いたもののように感じました。

感動的だったのは終楽章。

インバルは、最後の最後にクライマックスを持ってくるというストーリーを描いていたのでしょうか。曲の終末は、まさにマーラーの遺された言葉。現世の感情をすべて呑み込むようなの大海のようであらゆる情感を湛えていて、万感の思いを超越していて、とても美しいものでした。

特に、バスドラムの打撃音が一段落した後のフルートの旋律には陶然。都響のフルートってこんなに凄かったかしらと思ったほど。そう思ったとたんに、それまでの演奏が急に回帰してきて、この場面まで何となく聞き流していた都響のソロイストのレベルの高さに思いを噛み締めるような心地がしました。

久しぶりに芸劇でオーケストラを聴きましたが、可もなく不可もなくというホール音響は相変わらず。リニューアル後は何となく名ホールらしい風格も感じるようになりましたが、音響のキャラクターはとても地味。1階席の前方は、ステージの奥が狭まっていて壁面や反響板で上下左右を囲むという古臭さのせいなのかステージ後方の楽器の音色や響きが不安定。それでも後半になってアンサンブルの密度が上がってくると音の芯がしっかりして、弦楽器の色彩にも強さが増してきます。その点でも、終楽章の音楽的集中度が素晴らしかった。

この日は、ヴィオラ首席の店村眞積さんの最後の演奏でした。店村さんは、長くN響の顔だった名ヴィオリスト。都響に移籍したときは驚きました。いってみればオーケストラ奏者のキャリアは、N響が上がりという時代。そういうキャリアのすごろくみたいなものをひっくり返したひと。サイトウ・キネンや水戸室内管の常連でもあったから、そういう逆転によって、それまで不安定だった都響の格付けが上位定着するきっかけだったような気さえします。それだけに、退団と聞いて感無量のものがあります。インバルのマーラー第10番は、その引き際をいっそう引き立てるものでした。

感動とか印象という点では多少とも薄いものがありましたが、長く記憶に残るコンサートでした。

東京都交響楽団

第995回定期演奏会Cシリーズ

【インバル/都響 第3次マーラー・シリーズ①】

2024年2月23日(金・祝)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階G列 10番)

指揮:エリアフ・インバル

コンサートマスター:矢部達哉

マーラー:交響曲第10番 嬰ヘ長調(デリック・クック補筆版)

少年のような哲学者 (本堂竣哉-ピアノ) [コンサート]

久々に「明日への扉」シリーズにふさわしい新人の登場でした。

紀尾井ホールの会報「紀尾井だより」に片桐卓也氏がこんなことを書いています。

『明日への扉シリーズを聴く楽しさは、才能の発見だけではなく、その才能が次にどんな扉を開けようとしているか、扉への彼ら彼女らのノックの音を聴き取る点にもある』

本堂俊哉のノックの音はさして大きくない。

とても真っ直ぐで折り目正しい。むしろ、真っ当過ぎると言ってよいほど。ところが、不思議と鼓動が高まる。いったいこの人はどんなピアニストになるのか?将来が楽しみなどという美辞麗句ではない。どうしても解答を見てみたい謎がけ…のようなものを見た興奮でいっぱいでした。

イギリス組曲のなんと鮮度の高いこと。叙情味にあふれた演奏。

もともとチェンバロの曲ですが、特に第3番は、よくピアニストが取り上げる曲。本堂は、ピュアで透明度の高い音色で叙情豊かに歌い上げます。丁寧でよく考えられているペダルワークがとても印象的。ピアノによるこの曲の演奏としては、均整がとてもよく整えられていて、繰り返しの装飾も工夫と節度がよくバランスが取れています。サラバンドでの繰り返しでは、バッハ自筆の装飾譜を弾いていて、これもピアノ演奏として綺麗な息づかい。ちょっぴり残念だったのは、ガヴォットⅡのドローン(バグパイプのような持続音)がよく聞こえなかったこと。

後半の《ハンマークラヴィーア》は、新人離れした快演でした。

この曲はいわばベートーヴェン晩年の金字塔とも言うべき大曲――そういう刷り込みがあるから、第一楽章の冒頭の第一主題に思わず触れ伏して畏怖の念が先立ってしまい長い曲だけになかなか気持ちが入っていかない。スケルツォの異形ぶりは度を越しているし、アダージョはあまりに長い。最後の韜晦なフーガにはただただ畏れいるばかり。

本堂は、第一楽章こそやや重たかったけれど、スケルツォはずっと軽く、聴き手を翻弄するような諧謔味と自由奔放な解放感あふれるもので、アダージョの瞑想もずっと清新で若々しい。最後のフーガも、今話題のアニメ「君たちはどう生きるか」を想起させるような清々しい感性あふれるもの。前半のバッハからしてそうですが、とにかくこの青年の対位法、多声部奏法の技巧の高さには舌を巻くほど。

最初の「前奏曲とフーガ」は、あまりピンと来ませんでした。

長大な曲ですが、もともとバッハのなかではあまり馴染みのない曲かもしれません。もともとは「クラヴィーア練習曲集」第3巻にある曲。オルガン用の曲集と言われていて、その巻頭の《前奏曲》と巻末に置かれた《フーガ》をひとつにして、ブゾーニがピアノ用に編曲したもの。

コンサートの後で、プログラムを読んでみると本堂は、最後のロマン主義ピアニストと言われるフェルッチョ・ブゾーニらしさをそのままに表出するという決意をもって取り組んだとのこと。なるほど、新古典主義への過渡期でもあったブゾーニのバッハ偏愛には、どうしてもつきまとったロマンチシズムの色彩がそのまま感じられる編曲。白黒時代の名作映画にデジタル技術で彩色を施すような違和感がどうしてもつきまといます。それが実は、確信犯だったとわかって納得でした。

このプログラムの解説文も本堂俊哉自身によるもの。

その解説がちょっと図抜けたもので教えられることが多くありました。しかも、ブゾーニ編のバッハへの意識など演奏者としてのねらいや思いも抜け目なく忍ばせていて、しかも、よくまとまっています。これもちょっと新人離れした、プロデュース力だと感心しきり。

最後のあいさつトークもちょっとぶっ飛びでした。

いささか硬直的なステージマナーにずっと見えていて、マイク片手にちょっと固まった姿勢から、型どおりの感謝の台詞が出てくるものと思っていたら、いきなり…

「なぜ私は音楽を演奏するのか?それは…」

と来て、会場はどっとどよめきました。

本堂によれば、それはふたつあって、ひとつは「真実の追究」、もうひとつは「魂の救済」なんだとか。おまけに、タルコフスキーの映画の哲学めいた話しもひとくさり。渋谷のBunkamuraで上映中だからぜひ観るべしと勧められて、これには聴衆もちょっと苦笑。こんなあいさつトークも、「明日への扉」始まって以来のことで前代未聞のことに違いありません。

ちょっと小柄で、その童顔に似合わぬ老成したもの言いのギャップ感は、警視庁の老練な刑事たちをもタジタジとさせる、高校生名探偵を想起させます。

いったい、将来、どんなピアニストに成長し、私たちにどんな新しい扉を開けてくれるのか、ちょっと計り知れないところのある新人ピアニストの登場です。

紀尾井 明日への扉38

本堂竣哉(ピアノ)

2024年2月22日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 17列3番)

本堂 竣哉(ピアノ)

バッハ/ブゾーニ:前奏曲とフーガ 変ホ長調《聖アン》BWV552

バッハ:イギリス組曲第3番ト短調 BWV808

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 op.106《ハンマークラヴィーア》

紀尾井ホールの会報「紀尾井だより」に片桐卓也氏がこんなことを書いています。

『明日への扉シリーズを聴く楽しさは、才能の発見だけではなく、その才能が次にどんな扉を開けようとしているか、扉への彼ら彼女らのノックの音を聴き取る点にもある』

本堂俊哉のノックの音はさして大きくない。

とても真っ直ぐで折り目正しい。むしろ、真っ当過ぎると言ってよいほど。ところが、不思議と鼓動が高まる。いったいこの人はどんなピアニストになるのか?将来が楽しみなどという美辞麗句ではない。どうしても解答を見てみたい謎がけ…のようなものを見た興奮でいっぱいでした。

イギリス組曲のなんと鮮度の高いこと。叙情味にあふれた演奏。

もともとチェンバロの曲ですが、特に第3番は、よくピアニストが取り上げる曲。本堂は、ピュアで透明度の高い音色で叙情豊かに歌い上げます。丁寧でよく考えられているペダルワークがとても印象的。ピアノによるこの曲の演奏としては、均整がとてもよく整えられていて、繰り返しの装飾も工夫と節度がよくバランスが取れています。サラバンドでの繰り返しでは、バッハ自筆の装飾譜を弾いていて、これもピアノ演奏として綺麗な息づかい。ちょっぴり残念だったのは、ガヴォットⅡのドローン(バグパイプのような持続音)がよく聞こえなかったこと。

後半の《ハンマークラヴィーア》は、新人離れした快演でした。

この曲はいわばベートーヴェン晩年の金字塔とも言うべき大曲――そういう刷り込みがあるから、第一楽章の冒頭の第一主題に思わず触れ伏して畏怖の念が先立ってしまい長い曲だけになかなか気持ちが入っていかない。スケルツォの異形ぶりは度を越しているし、アダージョはあまりに長い。最後の韜晦なフーガにはただただ畏れいるばかり。

本堂は、第一楽章こそやや重たかったけれど、スケルツォはずっと軽く、聴き手を翻弄するような諧謔味と自由奔放な解放感あふれるもので、アダージョの瞑想もずっと清新で若々しい。最後のフーガも、今話題のアニメ「君たちはどう生きるか」を想起させるような清々しい感性あふれるもの。前半のバッハからしてそうですが、とにかくこの青年の対位法、多声部奏法の技巧の高さには舌を巻くほど。

最初の「前奏曲とフーガ」は、あまりピンと来ませんでした。

長大な曲ですが、もともとバッハのなかではあまり馴染みのない曲かもしれません。もともとは「クラヴィーア練習曲集」第3巻にある曲。オルガン用の曲集と言われていて、その巻頭の《前奏曲》と巻末に置かれた《フーガ》をひとつにして、ブゾーニがピアノ用に編曲したもの。

コンサートの後で、プログラムを読んでみると本堂は、最後のロマン主義ピアニストと言われるフェルッチョ・ブゾーニらしさをそのままに表出するという決意をもって取り組んだとのこと。なるほど、新古典主義への過渡期でもあったブゾーニのバッハ偏愛には、どうしてもつきまとったロマンチシズムの色彩がそのまま感じられる編曲。白黒時代の名作映画にデジタル技術で彩色を施すような違和感がどうしてもつきまといます。それが実は、確信犯だったとわかって納得でした。

このプログラムの解説文も本堂俊哉自身によるもの。

その解説がちょっと図抜けたもので教えられることが多くありました。しかも、ブゾーニ編のバッハへの意識など演奏者としてのねらいや思いも抜け目なく忍ばせていて、しかも、よくまとまっています。これもちょっと新人離れした、プロデュース力だと感心しきり。

最後のあいさつトークもちょっとぶっ飛びでした。

いささか硬直的なステージマナーにずっと見えていて、マイク片手にちょっと固まった姿勢から、型どおりの感謝の台詞が出てくるものと思っていたら、いきなり…

「なぜ私は音楽を演奏するのか?それは…」

と来て、会場はどっとどよめきました。

本堂によれば、それはふたつあって、ひとつは「真実の追究」、もうひとつは「魂の救済」なんだとか。おまけに、タルコフスキーの映画の哲学めいた話しもひとくさり。渋谷のBunkamuraで上映中だからぜひ観るべしと勧められて、これには聴衆もちょっと苦笑。こんなあいさつトークも、「明日への扉」始まって以来のことで前代未聞のことに違いありません。

ちょっと小柄で、その童顔に似合わぬ老成したもの言いのギャップ感は、警視庁の老練な刑事たちをもタジタジとさせる、高校生名探偵を想起させます。

いったい、将来、どんなピアニストに成長し、私たちにどんな新しい扉を開けてくれるのか、ちょっと計り知れないところのある新人ピアニストの登場です。

紀尾井 明日への扉38

本堂竣哉(ピアノ)

2024年2月22日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 17列3番)

本堂 竣哉(ピアノ)

バッハ/ブゾーニ:前奏曲とフーガ 変ホ長調《聖アン》BWV552

バッハ:イギリス組曲第3番ト短調 BWV808

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 op.106《ハンマークラヴィーア》

バッハの楽器博物館 (大塚直哉レクチャー・コンサート) [コンサート]

大塚直哉さんのレクチャー・コンサートは、もともと与野本町の彩の国さいたま芸術劇場で開催されていましたが、改修工事で休館中は浦和の埼玉会館小ホールで行われています。

この埼玉会館はとても歴史のある施設で、初代の建物は昭和天皇のご成婚を記念して計画されましたが、関東大震災による一時中断を乗り越え大正末年に竣工します。日比谷公会堂に先んじての開館でした。現在の建物は二代目で、上野の東京文化会館や神奈川県民音楽堂、京都のロームシアターと同じ、昭和のモダニズム建築の旗手・前川國男の設計。大ホールは音響の良いことで知られています。

小ホールは初めてですが、さすがに設計の古さは否めず、残響が短くステージはドライで座席側がライブなアコースティック。講演会などには向いていますが、クラシック音楽の小ホールには向いていないようです。ましてや、音量の小さな古楽器には不向き。それでも満席の皆さんは、実に静かに耳を澄ませておられます。

今回は、バッハの楽器博物館と題して、バッハの名曲をバロック時代の様々な古楽器で弾き分けて聴いてみようというもの。

いろいろな楽器を演奏するのですが、ヴァージナルなどは極小の音量。いわば小型チェンバロと言うべきものですが、バッハは家庭での練習用に使用したとのこと。何しろ家族が寝静まっていても練習できるようにと家庭に置いていた楽器。弦は縦ではなく横に張っていてコンパクト。蓋は自分だけに聞こえるように立てられる。だから、大塚さんが演奏するのは後向き。それでもやっと聞こえるかどうかの音量です。まさに耳を澄ませて聴き入ったわけです。なお、この楽器は、埼玉県在住の久保田工房で製作されたものだそうです。

リュートも小さな音量の楽器。二本ずつ13対の弦が張られている。つまり13弦とはいわず13コースなどと呼ぶ云われです。その繊細なこと。バッハは、リュート向けと指定しての作曲はしていませんし、よくリュートで演奏される曲であっても運指面ではほぼ不可能とも思えるほどの無理難題の曲ばかり。初めて演奏を目の当たりにしましたが、佐藤亜紀子さんの演奏は、とても優雅で繊細極まりない音色ですが、フーガなどはもうパズルを解いているかのような感じで唖然とさせられます。

一方で、とても音量が大きいのがオーボエ属。尾崎温子さんは、何台もの楽器を持ち替えてその音色を披露。特に、オーボエ・ダカッチャはカンタータや受難曲など声楽作品でしかお目にかかれないので、目の前で演奏されるのは希少な経験。実は、マタイ受難曲などでもわずかな休符の間に持ち替えるところがあって、演奏者にとってはまさに受難の曲なのだそうです。

バッハの音楽としては、これまた滅多に聴くことがないのがヴィオラ・ダ・ガンバ(英:ヴィオール)です。16世紀から17世紀にかけてのイギリスでは、コンソートといって弦楽四重奏のように盛んに演奏されました。けれども、たいがいは通奏低音のひとつとして参加する地味な存在で、バッハの室内楽で演奏されることは希少だと思います。最後のアンサンブルでは、トレブルという高域楽器を演奏されました。ヴァイオリンほどの小さサイズなのに、ガンバの名の通り両足に挟んでの演奏です。

演奏された森川麻子さんは、生で接するのは初めてですが大変な名人で驚きました。長年、イギリスに在住し、“FRETWORK”という世界的なコンソートグループの一員として活動されてきたそうで、日本ではその名を知ることができなかったわけだと納得しました。

森川さんが参加した演奏のCDで比較的入手が容易なのは、浜松市楽器博物館のコレクションシリーズのひとつである「ヴィオラ・ダ・ガンバ・コンソート」だと思います。ここで演奏しているザ・ロイヤル・コンソートは、森川さんら巨匠ヴィーラント・クイケン氏に学んだ3人が中心となって結成されたグループ。単なる博物館土産ではない、大変な名演・名盤です。

一昨年に帰国、現在は東京芸大の講師もされているとのこと、今後はその演奏に触れられる機会も多くなると期待が膨らみました。

大塚直哉レクチャー・コンサート in 埼玉会館

Vol.2 J.S.バッハの楽器博物館

2024年2月11日(日祝)14:00~

浦和市 埼玉会館 小ホール

(1階 3列13番)

大塚直哉(ポジティフ・オルガン、チェンバロ、クラヴィコード、お話)

ゲスト:

尾﨑温子(バロック・オーボエ、オーボエ・ダモーレ、オーボエ・ダ・カッチャ)

佐藤亜紀子(バロック・リュート、テオルボ)

森川麻子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

J. S. バッハ:

【鍵盤楽器】

「平均律クラヴィーア曲集第2巻」より〈第3番 前奏曲とフーガ 嬰ハ長調〉

コラール“ただ愛する神の力に委ねる物は”

小プレリュード ハ長調

【リュート】

前奏曲、フーガとアレグロ 変ホ長調

【オーボエ】

カンタータ第156番“わが片足は墓にありて”

オーボエとチェンバロのためのソナタ ト短調

【ヴィオラ・ダ・ガンバ】

ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第1番 ト長調

【声楽作品の中で活躍する楽器たち】

★カンタータ第1番“暁の星はいと麗しきかな”

3.アリア ‘満たせ、天なる神の炎よ’より

★ミサ曲 ロ短調

10.アリア‘父の右に座したもう者よ’より

★マタイ受難曲

20.アリア‘私はイエスのそばで目覚めていよう’より

57.アリア‘来たれ、甘い十字架よ’より

★ヨハネ受難曲

19.アリオーソ‘思い見よ、わが魂’

【バッハ家の音楽会】

カンタータ第76番“天は神の栄光を語り”

ヨハネ受難曲

30.アリア‘事は成就された’

カンタータ第187番“ものみな汝をまてり”

5.アリア‘神はすべての命を与えたもう’

(アンコール)

カンタータ第106番“主よ、汝のしもべを裁くことなかれ”

3.アリア‘何と震えて揺らぐことか’

この埼玉会館はとても歴史のある施設で、初代の建物は昭和天皇のご成婚を記念して計画されましたが、関東大震災による一時中断を乗り越え大正末年に竣工します。日比谷公会堂に先んじての開館でした。現在の建物は二代目で、上野の東京文化会館や神奈川県民音楽堂、京都のロームシアターと同じ、昭和のモダニズム建築の旗手・前川國男の設計。大ホールは音響の良いことで知られています。

小ホールは初めてですが、さすがに設計の古さは否めず、残響が短くステージはドライで座席側がライブなアコースティック。講演会などには向いていますが、クラシック音楽の小ホールには向いていないようです。ましてや、音量の小さな古楽器には不向き。それでも満席の皆さんは、実に静かに耳を澄ませておられます。

今回は、バッハの楽器博物館と題して、バッハの名曲をバロック時代の様々な古楽器で弾き分けて聴いてみようというもの。

いろいろな楽器を演奏するのですが、ヴァージナルなどは極小の音量。いわば小型チェンバロと言うべきものですが、バッハは家庭での練習用に使用したとのこと。何しろ家族が寝静まっていても練習できるようにと家庭に置いていた楽器。弦は縦ではなく横に張っていてコンパクト。蓋は自分だけに聞こえるように立てられる。だから、大塚さんが演奏するのは後向き。それでもやっと聞こえるかどうかの音量です。まさに耳を澄ませて聴き入ったわけです。なお、この楽器は、埼玉県在住の久保田工房で製作されたものだそうです。

リュートも小さな音量の楽器。二本ずつ13対の弦が張られている。つまり13弦とはいわず13コースなどと呼ぶ云われです。その繊細なこと。バッハは、リュート向けと指定しての作曲はしていませんし、よくリュートで演奏される曲であっても運指面ではほぼ不可能とも思えるほどの無理難題の曲ばかり。初めて演奏を目の当たりにしましたが、佐藤亜紀子さんの演奏は、とても優雅で繊細極まりない音色ですが、フーガなどはもうパズルを解いているかのような感じで唖然とさせられます。

一方で、とても音量が大きいのがオーボエ属。尾崎温子さんは、何台もの楽器を持ち替えてその音色を披露。特に、オーボエ・ダカッチャはカンタータや受難曲など声楽作品でしかお目にかかれないので、目の前で演奏されるのは希少な経験。実は、マタイ受難曲などでもわずかな休符の間に持ち替えるところがあって、演奏者にとってはまさに受難の曲なのだそうです。

バッハの音楽としては、これまた滅多に聴くことがないのがヴィオラ・ダ・ガンバ(英:ヴィオール)です。16世紀から17世紀にかけてのイギリスでは、コンソートといって弦楽四重奏のように盛んに演奏されました。けれども、たいがいは通奏低音のひとつとして参加する地味な存在で、バッハの室内楽で演奏されることは希少だと思います。最後のアンサンブルでは、トレブルという高域楽器を演奏されました。ヴァイオリンほどの小さサイズなのに、ガンバの名の通り両足に挟んでの演奏です。

演奏された森川麻子さんは、生で接するのは初めてですが大変な名人で驚きました。長年、イギリスに在住し、“FRETWORK”という世界的なコンソートグループの一員として活動されてきたそうで、日本ではその名を知ることができなかったわけだと納得しました。

森川さんが参加した演奏のCDで比較的入手が容易なのは、浜松市楽器博物館のコレクションシリーズのひとつである「ヴィオラ・ダ・ガンバ・コンソート」だと思います。ここで演奏しているザ・ロイヤル・コンソートは、森川さんら巨匠ヴィーラント・クイケン氏に学んだ3人が中心となって結成されたグループ。単なる博物館土産ではない、大変な名演・名盤です。

一昨年に帰国、現在は東京芸大の講師もされているとのこと、今後はその演奏に触れられる機会も多くなると期待が膨らみました。

大塚直哉レクチャー・コンサート in 埼玉会館

Vol.2 J.S.バッハの楽器博物館

2024年2月11日(日祝)14:00~

浦和市 埼玉会館 小ホール

(1階 3列13番)

大塚直哉(ポジティフ・オルガン、チェンバロ、クラヴィコード、お話)

ゲスト:

尾﨑温子(バロック・オーボエ、オーボエ・ダモーレ、オーボエ・ダ・カッチャ)

佐藤亜紀子(バロック・リュート、テオルボ)

森川麻子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

J. S. バッハ:

【鍵盤楽器】

「平均律クラヴィーア曲集第2巻」より〈第3番 前奏曲とフーガ 嬰ハ長調〉

コラール“ただ愛する神の力に委ねる物は”

小プレリュード ハ長調

【リュート】

前奏曲、フーガとアレグロ 変ホ長調

【オーボエ】

カンタータ第156番“わが片足は墓にありて”

オーボエとチェンバロのためのソナタ ト短調

【ヴィオラ・ダ・ガンバ】

ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ第1番 ト長調

【声楽作品の中で活躍する楽器たち】

★カンタータ第1番“暁の星はいと麗しきかな”

3.アリア ‘満たせ、天なる神の炎よ’より

★ミサ曲 ロ短調

10.アリア‘父の右に座したもう者よ’より

★マタイ受難曲

20.アリア‘私はイエスのそばで目覚めていよう’より

57.アリア‘来たれ、甘い十字架よ’より

★ヨハネ受難曲

19.アリオーソ‘思い見よ、わが魂’

【バッハ家の音楽会】

カンタータ第76番“天は神の栄光を語り”

ヨハネ受難曲

30.アリア‘事は成就された’

カンタータ第187番“ものみな汝をまてり”

5.アリア‘神はすべての命を与えたもう’

(アンコール)

カンタータ第106番“主よ、汝のしもべを裁くことなかれ”

3.アリア‘何と震えて揺らぐことか’