「世界を、こんなふうに見てごらん」(日高敏隆 著)読了 [読書]

真面目なようでいて、ちょっと不真面目なエッセイ。

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

本人はいたって真面目なつもりなのか、やっぱり、意図してちょっと不真面目さを装っているのかは不明。語り口は、科学者とは思えないほどにやさしくて、後進の若手に語っているというよりは、童心を失わない子供に語りかけているような口ぶり。ひらがなが多くて字面は白っぽくて200ページもない薄い文庫本だ。

緩くて、自然で、それでいてとても深い。

読んでいるととてもわかったような気分になってくる。気が楽になってくる。肩の力が抜けてくる。――でも、ちっともわかったような気もしない。何ともふんわりとした後味と、気を抜けないという気持ちが、うま味のようなものになって後を引く。

ようは、ものごとをじっと観察して、なに、なぜ、なんだろうと考えてみよう。そういう子どものような「なぜ」を誰も止めてはいけないし、止めることもできない。純真な疑問と、それをつきつめていく好奇心をいつまでも持っていようよということを、とかくしゃちほこばって言いたがる大人たちに言い聞かせているようなところもある。

著者が、東大の理学部の学生時代に、科学は「なぜ」を問うてはいけないと言われたそうだ。「どのように(How)」はよいが、「なぜ(Why)」はダメ。リンゴが下に落ちるのはなぜか?――万有引力があるからだ。でも、なぜ、万有引力があるのか、とは聞いちゃいけない。それはカミサマが出てくる話になってしまう。「なぜ」にこだわるなら京大へ行け…と。

でも、「なぜ」だろうと考えて、じっと見ることでこそ、いろいろなことが見えてくる。型にはまらない、自由な「なぜ?」が大切だという。

イリュージョンという話しが面白かった。

人間に見えるものは、人間が見るイリュージョンだという。モンシロチョウの雄は、雌に向かってまっしぐらにいく。人間には雄と雌の区別はつかないのになぜだろう?フェロモンは発しているからだと言うひともいた。けれども、モンシロチョウの羽は、紫外線の反射が雄と雌では違うということがわかった。モンシロチョウからすれば雌は真っ黒に見える。人間だって、人によっては、あるいは時代によっては、ものの見方が変わる。「真実」は永遠不変ではない。

アゲハチョウのサナギは、木や葉に合わせて色を変える。いわゆる保護色が。ではどのようにして色を合わせるのだろう?当然、周囲の色に合わせるのだろうと考えられていた。でも観察してみるとそうではない。なぜだろう?と追求していくと、止まっている枝の太さとか、色だけではないいろいろな要因が複雑に絡んでいて色が決まるということがわかった。

高山に生息するある種のハチを、実験観察のために飼育したらすぐに全部死んでしまう。なぜだろう?と何度も試行錯誤を繰り返したら、昼と夜とで飼育温度を変える必要があることがわかった。飼育は、恒温ですることが生物学の決まりだった。でも、高山では昼夜の寒暖差が大きい。「決まり」の通りにすれば死んでしまう。

違う種類のハチは、何キロも遠くの雄も引きつけるという。そういうデータがあって定説になっていた。そんな遠くまでフェロモンが届くはずがないのに「なぜだろう?」と思って調べてみたら、ハチの行動範囲が広くたまたま雌の近くに通りかかったハチが雌に引きつけられただけだった。近づかない限りはフェロモンに引き寄せられるわけではない。

そんな事例の数々が、けっこう面白い。

イリュージョンだと思えば、気が楽だ。科学は真実を明らかにするなどと、肩を怒らせて思い込まないほうがよい。イマジネーションも大事だ。科学だとかの権威に縛られることはない。とても自由だ。なぜならば、いつも「なぜだろう?」と純粋な疑問を持ち続けているから。

本当は、科学といっても、いろいろな考え方がある。難しく言えば、帰納法と演繹法の違いもある。著者の言わんとしていることは、ニュートン以来の運動力学的な厳密な因果論の発想が『科学』として規範であり続けたこと。物理学こそ科学だという、《物理学帝国主義》への批判だ。動物学は科学じゃないと言われたこともあるという。今や、文学部に所属していた心理学も、医学や薬学、化学、情報学などを総合的に駆使しての《脳科学》になっている。

科学的思考を何でもかんでも否定しているわけではない。著者はそんなことを言っているわけではない。そこのところは誤解しないほうがよい。

世界を、こんなふうに見てごらん

日高敏隆

集英社文庫

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェン・ソナタ全曲演奏の2日目。

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

先ずは、ベートーヴェンの名刺代わりの「ハ短調」。3楽章の古典的構成だけれど、それだけに劇的な緊張感がみなぎっている。ブッフビンダーは、それを軽々とした語り口でやってのける。肩肘をこわばらせるようなことがまったくないのです。初日に較べると低域の響きも抜けがよい。悲壮感というよりは、ずんずんと前へと進む推進力、自走するエネルギーが心地よい。

次の12番も、よく走る。この曲も、第1楽章はソナタ形式ではない変奏曲で、第3楽章には葬送行進曲を取り入れるという破調のソナタ。それでも変奏曲はテーマの規模が大きいので、全体のドラマがソナタ的で違和感がない。葬送行進曲も、英雄というよりはテンポを落とした緩徐楽章という風でスケルツォと終楽章の無窮動的なソナタをつないでいる。聴いていてあっという間。

前半最後の第22番は、たった2楽章の小ソナタで、これはもっとあっという間。それがまた潔くてかっこいい。

「走る」というのは演奏ではネガティブな意味。前のめりで、どんどんテンポが速くなってコントロールができなくなってしまうこと。ブッフビンダーの演奏は決してそういう意味ではなくて、むしろ左手がいっさい乱れない見事なインテンポ。疾走する快感というのか、俗っぽく言えばノリがよい…。この日は、だんだんと調子をあげて後半のほうがよいというパターンこそ初日と変わりませんが、一曲目から快調でした。

そういうブッフビンダーの疾走感の極みが、後半一曲目の「テンペスト」。

たぶん、ブッフビンダーのイチの得意曲。それこそベートーヴェン中期の劇的様式のハシリともいうべき名曲ですが、ブッフビンダーはドラマチックに盛り上げるということではなくて、ロマンチックな情緒過剰ということにもせず、とにかく前へ前へ気持ちが進んでいく――そういうドラマ。分散和音や上下に行き交うスケール、一転、テンポを落としてからの情緒の変転へと聴き手の気持ちを縦横に振り回していく。それが絶頂に達するのが終楽章。哀感とも憧憬ともつかぬ感情の嵐が吹きすさび何処までも何処までも果てしなく疾走していき何もかも焼き尽くすかのよう。聴き手の気持ちが加速して演奏を追い越してしまいかねないギリギリのところで一瞬にして決着する。素晴らしい「テンペスト」でした。

その気持ちを、再スタートさせるかのようなプログラム最後の第18番。

溌剌とした提示部には、そこにはあのワーグナーの「トリスタン和音」の先取りまであって、まるでテーマを前へ前へと上昇浮揚させる魔法のモーターが仕掛けられているよう。緩徐楽章も飛ばして、スケルツォとメヌエットの諧謔と優美の二楽章を連続させてから激しい動きのフィナーレへと続く。走れ、走れ、もっと走れ!――聴き手の気持ちがブッフビンダーの快走に舞い上がってしまうよう。

自身も、こういう走りが楽しくて楽しくしかたがないという風で、弾き終わって立ち上がって、その表情はとても満足そうに見えました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅱ

2024年3月16日(土)15:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列24番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第5番ハ短調 op.10-1

ピアノ・ソナタ第12番変イ長調 op.26

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 op.54

ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 op.31-2《テンペスト》

ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 op.31-3

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第6番から第3楽章プレスト

ブッフビンダーのベートーヴェン (ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ) [コンサート]

ブッフビンダーのベートーヴェンは、まずもってとても親密。決してしかめっ面で悲壮ぶったところがない。いつもの散歩道をたどるかのような足取りで、演奏する自分自身が楽しんでいる。聴く方はそういう彼とのあいさつやら近況を交歓するかのような気分がある。まさにウィーンの街の歌。

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ

もちろん、ベートーヴェンのソナタ全曲を一気に演奏するという一大イベントには違いがない。達成してこそのことであって、かつてはこういう催しを、挑戦だとか偉業とか大げさに構えたものですが、ブッフビンダーはまさに逍遙に近い。変化に富んだ意匠を凝らした日本庭園を、丁寧にたどっていく。巨匠というような大仰なものではなく、よく知った庭師に直接案内をしてもらうような、聴く方はそれについて歩いていくだけというような気分さえします。

まずは第1番から、というのは自然な話し。

古典的なソナタ形式で始まり、ソナタ形式で終わるという古典派の教科書のような構成。それでいて短調の劇的なテンションとパトスというベートーヴェンの「らしさ」を詰め込んでいる。ベートーヴェンのツィクルスの始まりだ。

ブッフビンダーのピアノのタッチと音色にちょっと意外な感じをを覚えます。低域がとてもふくよかで緩い。これがスタインウェイかと疑うほど。その柔らかさが中高域にまで及ぶ。よほどに特別なチューニングを施したのでしょうか。

反面、音楽が少し鈍重でブッフビンダーらしくない。

10番のソナタは、長調だし3楽章なので、簡素でもっと軽いけれどやはり古典派形式を踏まえたもの。構成美のなかに様々な意匠を仕掛けるベートーヴェンらしさが顔をのぞかせる。

調子が出てきたのは、前半最後の13番。このソナタは、ソナタ楽章がない。主部と中間部の対比とか、自由なファンタジーのように曲想を変化させながらソナタ形式的な変転を湛えるというベートーヴェンの発想が見えてくる。後半のプログラムの予兆がここにあるようです。

後半でこそ、ブッフビンダーの本領発揮という気がしました。

緩めだった左手の音色にも本来の引き締まった軽妙さを刻む強さが加わってきて、左手の躍動が活きてきます。第4番は、作曲年が再び遡って、しかも、4楽章の古典的大作の風貌に戻るのですが、ブッフビンダーはそこに軽妙な走りを加えてとても楽天的。そこここにタッチの乱れや音飛びがあるのですが、音楽の流れにはいささかの淀みもつっかかりもありません。そこがブッフビンダーの楽しさ。細かいミスを数えるのは、それこそ野暮というもの。

やはり、最後の「月光ソナタ」が絶妙でした。

作品27の「幻想曲」としての自由さは「ソナタ」としては破格であって、ロマンチシズムの扉を開いたベートーヴェンの「らしさ」が満開。それでいて、仄暗い沈潜から花が芽吹くように覚醒していき、ついに激情と歓喜の爆発するという「ソナタ」の起承転結が曲全体の統一性とドラマを大きく包括する。そういう情感の大きな構成の流れがブッフビンダーは見事です。ほんとうにわくわくさせられる。

アンコールは、何もかもが自由になったという軽妙さがあって、客席に安堵ともつかぬ快癒の気が拡がりました。

ルドルフ・ブッフビンダー(ピアノ)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会Ⅰ

2024年3月15日(金)19:00

東京・上野 東京文化会館小ホール

(H列25番)

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調 op.2-1

ピアノ・ソナタ第10番ト長調 op.14-2

ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調 op.27-1

ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 op.7

ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2

(アンコール)

ピアノ・ソナタ第18番からスケルツォ

「台湾の半世紀」(若林正丈 著)読了 [読書]

台湾研究の大家である著者が、自らの研究人生を振り返り、その道筋をたどった研究史。

そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。

著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。

日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。

「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。

著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。

結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。

台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。

日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。

最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場

若林 正丈 (著)

筑摩選書

2023年12月15日初版第一刷

そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。

著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。

日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。

「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。

著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。

結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。

台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。

日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。

最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場

若林 正丈 (著)

筑摩選書

2023年12月15日初版第一刷

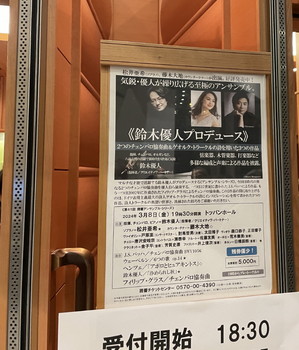

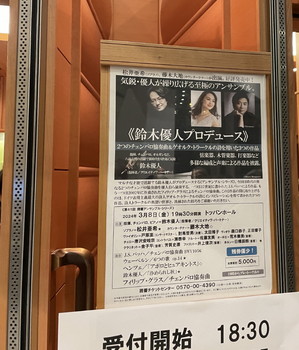

チェンバロ協奏曲とトラークルの詩 (読響アンサンブル・シリーズ) [コンサート]

読響アンサンブルシリーズ。今回は、《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》という長い表題がついていますが、つまるところは、中味はそのまんま。

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

「チャイコフスキーがなぜか好き」(亀山郁夫 著)読了 [音楽]

亀山郁夫氏は、元東京外大学長にしてロシア文学の泰斗。CDのライナーノート執筆でも知られ、その独特の文学的視点でいわゆる音楽学者や評論家とは違った立ち位置での音楽評論に健筆を振るう。

本書は、そのロシア音楽の魅力の源泉をたどり、そこから、アヴァンギャルドとソヴィエト社会主義とのふたつの河川にはさまれた20世紀音楽の沃野までの系譜を大きく俯瞰する。ロシア専門ならではの深掘りと、ファンとしての遠慮のない熱狂が同居する、かっこうのロシア音楽入門書。

ロシア音楽に興味を持たれたクラシックファンなら、どなたにもおすすめできる。

さて…

何とも言いがたいのが、見当外れの標題のこと。

以下は、全て個人的なお話し。

チャイコフスキーは、子供の頃から大好き。高校生になって、クラシック音楽が何よりも好きというサークルの仲間うちでようやくコクってみれば、みんなチャコフスキーが実は大好きというヤツらばかり。それでも、それは恥ずかしい心の秘め事みたいなことであって、チャイコフスキーを大真面目に論じ合うなんてことはあり得ない。

表だって好きというのは気恥ずかしい… 硬派のクラシックファンとしての自意識からすれば、好きだと告白すればそういうプライドも折れてしまう… そういう作曲家。

だから、標題にすっかり欺された。

きっとこの本には、好きと言えない気恥ずかしく感じさせるチャイコフスキーの魅力について、グサリと来るようなことが書かれているに違いない。「なぜか」というひと言がその心の動揺をみごとに言い当てている。なぜ人々は「恥ずかしい」と思うのか?…なぜ、それでもそういう強がりの人々の心をも捉えて放さない魅力があるのか?そのチャイコフスキーを徹底的に深掘りする本に違いないと思ってつい手が伸びた。だから、欺されたという屈辱感がまず先に立つ。

…というわけで、

あえて、なぜ、チャイコフスキーは恥ずかしくも魅力があるのだろうか?

を、自分勝手に自問自答してみた。

著者は、ところどころにその断片を書いている。

『ヨーロッパとロシアの間には確実に深い溝がある』

『ノスタルジー(感傷)』

『ロジックではなく、ロジックを超えたメロディ』

『熱狂と狂騒』

「エフゲニー・オネーギン」についてはこんなことを書いている。

『なぜこのオペラが同時代人の耳からさほど高い評価を受けることができなかったのか、(中略)チャイコフスキーの音楽が、ことによると通俗的として響くほどに同時代人の耳が進化していた可能性もある』

『…このオペラを「新しい」と感じることができる。どれほどに進化した音楽を聴き込んだあとにでも。』

あるいはヴァイオリン協奏曲についてはこんな風に。

『…「独創性と粗野と、アイディアと繊細さのめずらしいまぜもの」という批評(酷評)を読むと、当時、ヨーロッパの楽壇でロシアの音楽が占めていた位置が見えてくる』

『音楽の都ウィーンでのチャイコフスキーは、おそらくもっとも不運な時代にめぐり会ったともいえるのである。要するに、(中略)ブラームスとの比較に慣れた批評家の耳からすれば、まさにこの音楽の本質を突いていた』

つまり、ブラームスを代表とするドイツ正統音楽のロマン主義音楽の教養主義的雰囲気のただ中で、そうした主流と比較判別されてしまうには、チャイコフスキーの音楽はあまりに突き抜けた新奇性があったということ。

ちょうどそのことは、私たちの世代のような戦前から戦後にかけての日本のクラシック音楽受容の心理と合致する。

クラシック音楽といえば、まだまだドイツロマン主義音楽が王道であり、ひと言も発することなく眉根を寄せてじっと頭を垂れて聴くのがクラシック音楽だった。そのただ中で、メロディーに耽溺し、感傷的になったり、大勝利の祝砲に狂乱するなどは、少女趣味か安酒場での高歌放吟そのもので、それが好きだなんて到底言える雰囲気ではなかった。

そんなことは、今や昔のお話しとなってしまいました。

むしろ…

この本が書かれた10年前とは、ロシアの音楽や演奏家を語ることについて、環境ががらりと変わってしまったことの方が大きい。

ゲルギエフに対する手放しの礼賛も、そのままでは読み通せない。ロシア音楽の系譜にしても、旧ソ連の音楽体制下にあったからとひとくくりにはできない。当然にウクライナはある程度峻別せざるを得ないだろうし、それ以前に、バルト三国や、黒海周辺の国々も、ロシアのひとくくりからは分けて論じる必要もあると思う。テオドール・クルレンツィスについても語ってほしい。

ぜひ、著者の新著を期待したい。

チャイコフスキーがなぜか好き

熱狂とノスタルジーのロシア音楽

亀山郁夫 (著)

PHP新書

2012年2月29日 第一版第一刷

本書は、そのロシア音楽の魅力の源泉をたどり、そこから、アヴァンギャルドとソヴィエト社会主義とのふたつの河川にはさまれた20世紀音楽の沃野までの系譜を大きく俯瞰する。ロシア専門ならではの深掘りと、ファンとしての遠慮のない熱狂が同居する、かっこうのロシア音楽入門書。

ロシア音楽に興味を持たれたクラシックファンなら、どなたにもおすすめできる。

さて…

何とも言いがたいのが、見当外れの標題のこと。

以下は、全て個人的なお話し。

チャイコフスキーは、子供の頃から大好き。高校生になって、クラシック音楽が何よりも好きというサークルの仲間うちでようやくコクってみれば、みんなチャコフスキーが実は大好きというヤツらばかり。それでも、それは恥ずかしい心の秘め事みたいなことであって、チャイコフスキーを大真面目に論じ合うなんてことはあり得ない。

表だって好きというのは気恥ずかしい… 硬派のクラシックファンとしての自意識からすれば、好きだと告白すればそういうプライドも折れてしまう… そういう作曲家。

だから、標題にすっかり欺された。

きっとこの本には、好きと言えない気恥ずかしく感じさせるチャイコフスキーの魅力について、グサリと来るようなことが書かれているに違いない。「なぜか」というひと言がその心の動揺をみごとに言い当てている。なぜ人々は「恥ずかしい」と思うのか?…なぜ、それでもそういう強がりの人々の心をも捉えて放さない魅力があるのか?そのチャイコフスキーを徹底的に深掘りする本に違いないと思ってつい手が伸びた。だから、欺されたという屈辱感がまず先に立つ。

…というわけで、

あえて、なぜ、チャイコフスキーは恥ずかしくも魅力があるのだろうか?

を、自分勝手に自問自答してみた。

著者は、ところどころにその断片を書いている。

『ヨーロッパとロシアの間には確実に深い溝がある』

『ノスタルジー(感傷)』

『ロジックではなく、ロジックを超えたメロディ』

『熱狂と狂騒』

「エフゲニー・オネーギン」についてはこんなことを書いている。

『なぜこのオペラが同時代人の耳からさほど高い評価を受けることができなかったのか、(中略)チャイコフスキーの音楽が、ことによると通俗的として響くほどに同時代人の耳が進化していた可能性もある』

『…このオペラを「新しい」と感じることができる。どれほどに進化した音楽を聴き込んだあとにでも。』

あるいはヴァイオリン協奏曲についてはこんな風に。

『…「独創性と粗野と、アイディアと繊細さのめずらしいまぜもの」という批評(酷評)を読むと、当時、ヨーロッパの楽壇でロシアの音楽が占めていた位置が見えてくる』

『音楽の都ウィーンでのチャイコフスキーは、おそらくもっとも不運な時代にめぐり会ったともいえるのである。要するに、(中略)ブラームスとの比較に慣れた批評家の耳からすれば、まさにこの音楽の本質を突いていた』

つまり、ブラームスを代表とするドイツ正統音楽のロマン主義音楽の教養主義的雰囲気のただ中で、そうした主流と比較判別されてしまうには、チャイコフスキーの音楽はあまりに突き抜けた新奇性があったということ。

ちょうどそのことは、私たちの世代のような戦前から戦後にかけての日本のクラシック音楽受容の心理と合致する。

クラシック音楽といえば、まだまだドイツロマン主義音楽が王道であり、ひと言も発することなく眉根を寄せてじっと頭を垂れて聴くのがクラシック音楽だった。そのただ中で、メロディーに耽溺し、感傷的になったり、大勝利の祝砲に狂乱するなどは、少女趣味か安酒場での高歌放吟そのもので、それが好きだなんて到底言える雰囲気ではなかった。

そんなことは、今や昔のお話しとなってしまいました。

むしろ…

この本が書かれた10年前とは、ロシアの音楽や演奏家を語ることについて、環境ががらりと変わってしまったことの方が大きい。

ゲルギエフに対する手放しの礼賛も、そのままでは読み通せない。ロシア音楽の系譜にしても、旧ソ連の音楽体制下にあったからとひとくくりにはできない。当然にウクライナはある程度峻別せざるを得ないだろうし、それ以前に、バルト三国や、黒海周辺の国々も、ロシアのひとくくりからは分けて論じる必要もあると思う。テオドール・クルレンツィスについても語ってほしい。

ぜひ、著者の新著を期待したい。

チャイコフスキーがなぜか好き

熱狂とノスタルジーのロシア音楽

亀山郁夫 (著)

PHP新書

2012年2月29日 第一版第一刷

音楽の花束 (田部京子-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

いつもの芸劇ブランチコンサート。今月は、八塩圭子さんがナビゲーターの「名曲リサイタル・サロン」。清水和音さんの「名曲ラウンジ」、清水さんのピアノを核とする室内楽アンサンブルなのに対して、こちらはひとりのゲストによるソロ・リサイタルが多い。

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)

「ロスチャイルドの女たち」(ナタリー・リヴィングストン 著)読了 [読書]

ロスチャイルドといえば金持ちの代名詞とも言うべき家系で、知らぬものはいない。

ヨーロッパの政治や経済を大きく動かしてきた一族の毀誉褒貶の歴史は、当然のことながら多くが語られてきたが、その血統と閨閥に連なる女性たちのことはまったく語られることがなかった。

本著は、ロスチャイルドの女たちが書いた日記や手紙や論文などを発掘し丹念につなぎ合わせて、いわばヨーロッパ近現代の歴史の意外で興味深い実相を見事に浮き彫りにしている。

実に面白い。

そもそもロスチャイルド家は、フランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)の勤勉だけが取り柄のような家族から始まった。「ロスチャイルド」は、ゲットーの住居の通称「赤い盾(ロートシルト)」に由来する。古銭業から出発して、やがて宮廷貴族への両替・貸付で取り入り銀行業へと成り上がっていく。始祖母グートレは長寿だったが、ユダヤ人の居住が自由になり、一族が巨万の富を築いてもゲットーの家を離れなかった。

その勃興を支え家計を取り仕切った偉大な母グートレに遺されたのは、棲む家だけ。糟糠の妻であろうと、女には一切遺産を相続させず、死後に経営に口をだすこともまかりならないというのが夫の遺言であり、これがロスチャイルド家の家訓となる。家財と会社は、長男のみに継承させる。婚姻は、厳格にユダヤ人名家かもしくは一族に限られ、政略で決められる。そのためには従兄弟や叔父姪などの近親婚も厭わない。それもこれも、家系の結束を固め資産の分散を防ぐため。女は家具か道具のように見なされた。

そうした男尊女卑は当時の社会常識でもあった。それに対する女たちの鬱屈や不満、抵抗と反抗、反逆を心中に抱えながらも、進取の気性はとどまるところを知らない。期待通りにヨーロッパ各地に拡がる一族のかすがい役を果たし、社交界では政財界に強力な人脈を築き、夫の政治的野心を後押しして選挙基盤を築いていく。男たちは反ユダヤ主義を克服し国会議員の地位や貴族の称号を得るが、それを実現させたのは女たちの力だった。

ヴィクトリア朝の絶世期を迎え、社会的にも進取の気風に溢れていたイギリス社会で、女たちが積極的に推進したのは一族のためだけではない。選挙権の拡大、特に女性参政権にも積極的な論陣を張る。さらには、貧困対策や公衆衛生面にも取り組み、同性愛者への法的差別撤廃をも主張している。

女たちが後押ししたのは、祖地パレスチナにユダヤ国家を建設するというシオニズム運動。

本来、ロスチャイルド家を始めとするユダヤ系保守層は、近代国家への同化を推進する立場だったから、イスラエル国家建設を目指すシオニズムには反対だった。しかし、ロシアでの19世紀末以来のポグロム(ユダヤ人迫害)の激化背景にシオニズム支援へと転換させ、ついには最後の砦だった外務大臣バルフォア伯爵の同意を勝ち取ったのも女の力だった。バルフォアの公開書簡は、ダブルスタンダードの矛盾をはらみながらも、ヒットラー政権の成立で行き場を失い命を落としたユダヤ人への同情が募るとともに、ついには外交公約と見なされていく。

さすがに、スーパーリッチの女たちの活力、行動力はスケールが違う。

彼女たちの活躍、足跡をたどっていくと、ヨーロッパの近現代の歴史が、型どおりの教科書的なものとはまるで違って見えてきて、生々しく血の通ったものに感じられてくる。反抗や反逆、対立はあっても、親族同士の暖かい愛情あふれた絆は、やはり、女性だからこそのもの。しかも、戦争や人種・性差別など今に通じるテーマがちりばめられていて、とても今日的。

残念なのは翻訳。

ただでさえ登場人物が多く、その日記や手紙の片言隻句を頻繁に引用し、イギリス人好みのひねった書き方で読みにくいのに、それを工夫もなく直訳するので読みにくいことこの上ない。人名索引も欲しかった。何とか我慢して読み進めることができたのは、とにかく内容が面白いからに他ならない。

ぜひおすすめしたい。

ロスチャイルドの女たち

ナタリー・リヴィングストン (著), 古屋 美登里 (翻訳)

亜紀書房

2023年11月4日 初版

THE WOMEN OF ROTHSCHILD by Ntalie Livingstone

The Untold Story of the World's Most Famous Dynasty

ヨーロッパの政治や経済を大きく動かしてきた一族の毀誉褒貶の歴史は、当然のことながら多くが語られてきたが、その血統と閨閥に連なる女性たちのことはまったく語られることがなかった。

本著は、ロスチャイルドの女たちが書いた日記や手紙や論文などを発掘し丹念につなぎ合わせて、いわばヨーロッパ近現代の歴史の意外で興味深い実相を見事に浮き彫りにしている。

実に面白い。

そもそもロスチャイルド家は、フランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)の勤勉だけが取り柄のような家族から始まった。「ロスチャイルド」は、ゲットーの住居の通称「赤い盾(ロートシルト)」に由来する。古銭業から出発して、やがて宮廷貴族への両替・貸付で取り入り銀行業へと成り上がっていく。始祖母グートレは長寿だったが、ユダヤ人の居住が自由になり、一族が巨万の富を築いてもゲットーの家を離れなかった。

その勃興を支え家計を取り仕切った偉大な母グートレに遺されたのは、棲む家だけ。糟糠の妻であろうと、女には一切遺産を相続させず、死後に経営に口をだすこともまかりならないというのが夫の遺言であり、これがロスチャイルド家の家訓となる。家財と会社は、長男のみに継承させる。婚姻は、厳格にユダヤ人名家かもしくは一族に限られ、政略で決められる。そのためには従兄弟や叔父姪などの近親婚も厭わない。それもこれも、家系の結束を固め資産の分散を防ぐため。女は家具か道具のように見なされた。

そうした男尊女卑は当時の社会常識でもあった。それに対する女たちの鬱屈や不満、抵抗と反抗、反逆を心中に抱えながらも、進取の気性はとどまるところを知らない。期待通りにヨーロッパ各地に拡がる一族のかすがい役を果たし、社交界では政財界に強力な人脈を築き、夫の政治的野心を後押しして選挙基盤を築いていく。男たちは反ユダヤ主義を克服し国会議員の地位や貴族の称号を得るが、それを実現させたのは女たちの力だった。

ヴィクトリア朝の絶世期を迎え、社会的にも進取の気風に溢れていたイギリス社会で、女たちが積極的に推進したのは一族のためだけではない。選挙権の拡大、特に女性参政権にも積極的な論陣を張る。さらには、貧困対策や公衆衛生面にも取り組み、同性愛者への法的差別撤廃をも主張している。

女たちが後押ししたのは、祖地パレスチナにユダヤ国家を建設するというシオニズム運動。

本来、ロスチャイルド家を始めとするユダヤ系保守層は、近代国家への同化を推進する立場だったから、イスラエル国家建設を目指すシオニズムには反対だった。しかし、ロシアでの19世紀末以来のポグロム(ユダヤ人迫害)の激化背景にシオニズム支援へと転換させ、ついには最後の砦だった外務大臣バルフォア伯爵の同意を勝ち取ったのも女の力だった。バルフォアの公開書簡は、ダブルスタンダードの矛盾をはらみながらも、ヒットラー政権の成立で行き場を失い命を落としたユダヤ人への同情が募るとともに、ついには外交公約と見なされていく。

さすがに、スーパーリッチの女たちの活力、行動力はスケールが違う。

彼女たちの活躍、足跡をたどっていくと、ヨーロッパの近現代の歴史が、型どおりの教科書的なものとはまるで違って見えてきて、生々しく血の通ったものに感じられてくる。反抗や反逆、対立はあっても、親族同士の暖かい愛情あふれた絆は、やはり、女性だからこそのもの。しかも、戦争や人種・性差別など今に通じるテーマがちりばめられていて、とても今日的。

残念なのは翻訳。

ただでさえ登場人物が多く、その日記や手紙の片言隻句を頻繁に引用し、イギリス人好みのひねった書き方で読みにくいのに、それを工夫もなく直訳するので読みにくいことこの上ない。人名索引も欲しかった。何とか我慢して読み進めることができたのは、とにかく内容が面白いからに他ならない。

ぜひおすすめしたい。

ロスチャイルドの女たち

ナタリー・リヴィングストン (著), 古屋 美登里 (翻訳)

亜紀書房

2023年11月4日 初版

THE WOMEN OF ROTHSCHILD by Ntalie Livingstone

The Untold Story of the World's Most Famous Dynasty

マーラーの最後の言葉 (インバル/都響 マーラー・シリーズ) [コンサート]

またしてもインバルが都響でマーラーを振る。しかも第10番。いくらかくしゃくとした指揮振りといえども88歳のインバル。そのマーラーを聞き逃すのは悔いが残るかも知れない。そう思うと矢も楯もたまらず足を運びました。

10番は、しばらく前までは、どちらかと言えばまがいものという印象。まさか、メジャーの実演で聴けるとは思ってもいませんでした。未完の遺稿は、作曲者自身が破棄するように言い遺していたそうですが、妻アルマが遺品として所有していたものから様々な補筆の試みがされてきました。その中で、近年、クック補筆版が定稿として定着してきているようです。

プログラムに寄せたインバル自身の寄稿によると、BBC響で演奏する際にクックがリハーサルにも立ち会い、意見も交わしたとのこと。クックはそれをふまえて改訂版(第3稿第1版)を出版したとのこと。いわばインバルは、このクック版の権威者というわけです。そのことを初めて知りました。

演奏は、マーラーにしては淡々としたもの。

とはいえオーケストラの緊張はこちらにも伝わってきます。最初の開始のヴィオラは、思いのほか冷静な運びでマーラーの終末的な感情からは距離をとったもの。そういう清澄な底流に次第に音を積み重ねていく。ふたつのスケルツォの大きな回想的感情の動揺や起伏も、それに挟まれて突如として覚醒し感情を爆発させる中間楽章も、音楽としては自制と抑制の効いたもののように感じました。

感動的だったのは終楽章。

インバルは、最後の最後にクライマックスを持ってくるというストーリーを描いていたのでしょうか。曲の終末は、まさにマーラーの遺された言葉。現世の感情をすべて呑み込むようなの大海のようであらゆる情感を湛えていて、万感の思いを超越していて、とても美しいものでした。

特に、バスドラムの打撃音が一段落した後のフルートの旋律には陶然。都響のフルートってこんなに凄かったかしらと思ったほど。そう思ったとたんに、それまでの演奏が急に回帰してきて、この場面まで何となく聞き流していた都響のソロイストのレベルの高さに思いを噛み締めるような心地がしました。

久しぶりに芸劇でオーケストラを聴きましたが、可もなく不可もなくというホール音響は相変わらず。リニューアル後は何となく名ホールらしい風格も感じるようになりましたが、音響のキャラクターはとても地味。1階席の前方は、ステージの奥が狭まっていて壁面や反響板で上下左右を囲むという古臭さのせいなのかステージ後方の楽器の音色や響きが不安定。それでも後半になってアンサンブルの密度が上がってくると音の芯がしっかりして、弦楽器の色彩にも強さが増してきます。その点でも、終楽章の音楽的集中度が素晴らしかった。

この日は、ヴィオラ首席の店村眞積さんの最後の演奏でした。店村さんは、長くN響の顔だった名ヴィオリスト。都響に移籍したときは驚きました。いってみればオーケストラ奏者のキャリアは、N響が上がりという時代。そういうキャリアのすごろくみたいなものをひっくり返したひと。サイトウ・キネンや水戸室内管の常連でもあったから、そういう逆転によって、それまで不安定だった都響の格付けが上位定着するきっかけだったような気さえします。それだけに、退団と聞いて感無量のものがあります。インバルのマーラー第10番は、その引き際をいっそう引き立てるものでした。

感動とか印象という点では多少とも薄いものがありましたが、長く記憶に残るコンサートでした。

東京都交響楽団

第995回定期演奏会Cシリーズ

【インバル/都響 第3次マーラー・シリーズ①】

2024年2月23日(金・祝)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階G列 10番)

指揮:エリアフ・インバル

コンサートマスター:矢部達哉

マーラー:交響曲第10番 嬰ヘ長調(デリック・クック補筆版)

10番は、しばらく前までは、どちらかと言えばまがいものという印象。まさか、メジャーの実演で聴けるとは思ってもいませんでした。未完の遺稿は、作曲者自身が破棄するように言い遺していたそうですが、妻アルマが遺品として所有していたものから様々な補筆の試みがされてきました。その中で、近年、クック補筆版が定稿として定着してきているようです。

プログラムに寄せたインバル自身の寄稿によると、BBC響で演奏する際にクックがリハーサルにも立ち会い、意見も交わしたとのこと。クックはそれをふまえて改訂版(第3稿第1版)を出版したとのこと。いわばインバルは、このクック版の権威者というわけです。そのことを初めて知りました。

演奏は、マーラーにしては淡々としたもの。

とはいえオーケストラの緊張はこちらにも伝わってきます。最初の開始のヴィオラは、思いのほか冷静な運びでマーラーの終末的な感情からは距離をとったもの。そういう清澄な底流に次第に音を積み重ねていく。ふたつのスケルツォの大きな回想的感情の動揺や起伏も、それに挟まれて突如として覚醒し感情を爆発させる中間楽章も、音楽としては自制と抑制の効いたもののように感じました。

感動的だったのは終楽章。

インバルは、最後の最後にクライマックスを持ってくるというストーリーを描いていたのでしょうか。曲の終末は、まさにマーラーの遺された言葉。現世の感情をすべて呑み込むようなの大海のようであらゆる情感を湛えていて、万感の思いを超越していて、とても美しいものでした。

特に、バスドラムの打撃音が一段落した後のフルートの旋律には陶然。都響のフルートってこんなに凄かったかしらと思ったほど。そう思ったとたんに、それまでの演奏が急に回帰してきて、この場面まで何となく聞き流していた都響のソロイストのレベルの高さに思いを噛み締めるような心地がしました。

久しぶりに芸劇でオーケストラを聴きましたが、可もなく不可もなくというホール音響は相変わらず。リニューアル後は何となく名ホールらしい風格も感じるようになりましたが、音響のキャラクターはとても地味。1階席の前方は、ステージの奥が狭まっていて壁面や反響板で上下左右を囲むという古臭さのせいなのかステージ後方の楽器の音色や響きが不安定。それでも後半になってアンサンブルの密度が上がってくると音の芯がしっかりして、弦楽器の色彩にも強さが増してきます。その点でも、終楽章の音楽的集中度が素晴らしかった。

この日は、ヴィオラ首席の店村眞積さんの最後の演奏でした。店村さんは、長くN響の顔だった名ヴィオリスト。都響に移籍したときは驚きました。いってみればオーケストラ奏者のキャリアは、N響が上がりという時代。そういうキャリアのすごろくみたいなものをひっくり返したひと。サイトウ・キネンや水戸室内管の常連でもあったから、そういう逆転によって、それまで不安定だった都響の格付けが上位定着するきっかけだったような気さえします。それだけに、退団と聞いて感無量のものがあります。インバルのマーラー第10番は、その引き際をいっそう引き立てるものでした。

感動とか印象という点では多少とも薄いものがありましたが、長く記憶に残るコンサートでした。

東京都交響楽団

第995回定期演奏会Cシリーズ

【インバル/都響 第3次マーラー・シリーズ①】

2024年2月23日(金・祝)14:00

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階G列 10番)

指揮:エリアフ・インバル

コンサートマスター:矢部達哉

マーラー:交響曲第10番 嬰ヘ長調(デリック・クック補筆版)

少年のような哲学者 (本堂竣哉-ピアノ) [コンサート]

久々に「明日への扉」シリーズにふさわしい新人の登場でした。

紀尾井ホールの会報「紀尾井だより」に片桐卓也氏がこんなことを書いています。

『明日への扉シリーズを聴く楽しさは、才能の発見だけではなく、その才能が次にどんな扉を開けようとしているか、扉への彼ら彼女らのノックの音を聴き取る点にもある』

本堂俊哉のノックの音はさして大きくない。

とても真っ直ぐで折り目正しい。むしろ、真っ当過ぎると言ってよいほど。ところが、不思議と鼓動が高まる。いったいこの人はどんなピアニストになるのか?将来が楽しみなどという美辞麗句ではない。どうしても解答を見てみたい謎がけ…のようなものを見た興奮でいっぱいでした。

イギリス組曲のなんと鮮度の高いこと。叙情味にあふれた演奏。

もともとチェンバロの曲ですが、特に第3番は、よくピアニストが取り上げる曲。本堂は、ピュアで透明度の高い音色で叙情豊かに歌い上げます。丁寧でよく考えられているペダルワークがとても印象的。ピアノによるこの曲の演奏としては、均整がとてもよく整えられていて、繰り返しの装飾も工夫と節度がよくバランスが取れています。サラバンドでの繰り返しでは、バッハ自筆の装飾譜を弾いていて、これもピアノ演奏として綺麗な息づかい。ちょっぴり残念だったのは、ガヴォットⅡのドローン(バグパイプのような持続音)がよく聞こえなかったこと。

後半の《ハンマークラヴィーア》は、新人離れした快演でした。

この曲はいわばベートーヴェン晩年の金字塔とも言うべき大曲――そういう刷り込みがあるから、第一楽章の冒頭の第一主題に思わず触れ伏して畏怖の念が先立ってしまい長い曲だけになかなか気持ちが入っていかない。スケルツォの異形ぶりは度を越しているし、アダージョはあまりに長い。最後の韜晦なフーガにはただただ畏れいるばかり。

本堂は、第一楽章こそやや重たかったけれど、スケルツォはずっと軽く、聴き手を翻弄するような諧謔味と自由奔放な解放感あふれるもので、アダージョの瞑想もずっと清新で若々しい。最後のフーガも、今話題のアニメ「君たちはどう生きるか」を想起させるような清々しい感性あふれるもの。前半のバッハからしてそうですが、とにかくこの青年の対位法、多声部奏法の技巧の高さには舌を巻くほど。

最初の「前奏曲とフーガ」は、あまりピンと来ませんでした。

長大な曲ですが、もともとバッハのなかではあまり馴染みのない曲かもしれません。もともとは「クラヴィーア練習曲集」第3巻にある曲。オルガン用の曲集と言われていて、その巻頭の《前奏曲》と巻末に置かれた《フーガ》をひとつにして、ブゾーニがピアノ用に編曲したもの。

コンサートの後で、プログラムを読んでみると本堂は、最後のロマン主義ピアニストと言われるフェルッチョ・ブゾーニらしさをそのままに表出するという決意をもって取り組んだとのこと。なるほど、新古典主義への過渡期でもあったブゾーニのバッハ偏愛には、どうしてもつきまとったロマンチシズムの色彩がそのまま感じられる編曲。白黒時代の名作映画にデジタル技術で彩色を施すような違和感がどうしてもつきまといます。それが実は、確信犯だったとわかって納得でした。

このプログラムの解説文も本堂俊哉自身によるもの。

その解説がちょっと図抜けたもので教えられることが多くありました。しかも、ブゾーニ編のバッハへの意識など演奏者としてのねらいや思いも抜け目なく忍ばせていて、しかも、よくまとまっています。これもちょっと新人離れした、プロデュース力だと感心しきり。

最後のあいさつトークもちょっとぶっ飛びでした。

いささか硬直的なステージマナーにずっと見えていて、マイク片手にちょっと固まった姿勢から、型どおりの感謝の台詞が出てくるものと思っていたら、いきなり…

「なぜ私は音楽を演奏するのか?それは…」

と来て、会場はどっとどよめきました。

本堂によれば、それはふたつあって、ひとつは「真実の追究」、もうひとつは「魂の救済」なんだとか。おまけに、タルコフスキーの映画の哲学めいた話しもひとくさり。渋谷のBunkamuraで上映中だからぜひ観るべしと勧められて、これには聴衆もちょっと苦笑。こんなあいさつトークも、「明日への扉」始まって以来のことで前代未聞のことに違いありません。

ちょっと小柄で、その童顔に似合わぬ老成したもの言いのギャップ感は、警視庁の老練な刑事たちをもタジタジとさせる、高校生名探偵を想起させます。

いったい、将来、どんなピアニストに成長し、私たちにどんな新しい扉を開けてくれるのか、ちょっと計り知れないところのある新人ピアニストの登場です。

紀尾井 明日への扉38

本堂竣哉(ピアノ)

2024年2月22日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 17列3番)

本堂 竣哉(ピアノ)

バッハ/ブゾーニ:前奏曲とフーガ 変ホ長調《聖アン》BWV552

バッハ:イギリス組曲第3番ト短調 BWV808

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 op.106《ハンマークラヴィーア》

紀尾井ホールの会報「紀尾井だより」に片桐卓也氏がこんなことを書いています。

『明日への扉シリーズを聴く楽しさは、才能の発見だけではなく、その才能が次にどんな扉を開けようとしているか、扉への彼ら彼女らのノックの音を聴き取る点にもある』

本堂俊哉のノックの音はさして大きくない。

とても真っ直ぐで折り目正しい。むしろ、真っ当過ぎると言ってよいほど。ところが、不思議と鼓動が高まる。いったいこの人はどんなピアニストになるのか?将来が楽しみなどという美辞麗句ではない。どうしても解答を見てみたい謎がけ…のようなものを見た興奮でいっぱいでした。

イギリス組曲のなんと鮮度の高いこと。叙情味にあふれた演奏。

もともとチェンバロの曲ですが、特に第3番は、よくピアニストが取り上げる曲。本堂は、ピュアで透明度の高い音色で叙情豊かに歌い上げます。丁寧でよく考えられているペダルワークがとても印象的。ピアノによるこの曲の演奏としては、均整がとてもよく整えられていて、繰り返しの装飾も工夫と節度がよくバランスが取れています。サラバンドでの繰り返しでは、バッハ自筆の装飾譜を弾いていて、これもピアノ演奏として綺麗な息づかい。ちょっぴり残念だったのは、ガヴォットⅡのドローン(バグパイプのような持続音)がよく聞こえなかったこと。

後半の《ハンマークラヴィーア》は、新人離れした快演でした。

この曲はいわばベートーヴェン晩年の金字塔とも言うべき大曲――そういう刷り込みがあるから、第一楽章の冒頭の第一主題に思わず触れ伏して畏怖の念が先立ってしまい長い曲だけになかなか気持ちが入っていかない。スケルツォの異形ぶりは度を越しているし、アダージョはあまりに長い。最後の韜晦なフーガにはただただ畏れいるばかり。

本堂は、第一楽章こそやや重たかったけれど、スケルツォはずっと軽く、聴き手を翻弄するような諧謔味と自由奔放な解放感あふれるもので、アダージョの瞑想もずっと清新で若々しい。最後のフーガも、今話題のアニメ「君たちはどう生きるか」を想起させるような清々しい感性あふれるもの。前半のバッハからしてそうですが、とにかくこの青年の対位法、多声部奏法の技巧の高さには舌を巻くほど。

最初の「前奏曲とフーガ」は、あまりピンと来ませんでした。

長大な曲ですが、もともとバッハのなかではあまり馴染みのない曲かもしれません。もともとは「クラヴィーア練習曲集」第3巻にある曲。オルガン用の曲集と言われていて、その巻頭の《前奏曲》と巻末に置かれた《フーガ》をひとつにして、ブゾーニがピアノ用に編曲したもの。

コンサートの後で、プログラムを読んでみると本堂は、最後のロマン主義ピアニストと言われるフェルッチョ・ブゾーニらしさをそのままに表出するという決意をもって取り組んだとのこと。なるほど、新古典主義への過渡期でもあったブゾーニのバッハ偏愛には、どうしてもつきまとったロマンチシズムの色彩がそのまま感じられる編曲。白黒時代の名作映画にデジタル技術で彩色を施すような違和感がどうしてもつきまといます。それが実は、確信犯だったとわかって納得でした。

このプログラムの解説文も本堂俊哉自身によるもの。

その解説がちょっと図抜けたもので教えられることが多くありました。しかも、ブゾーニ編のバッハへの意識など演奏者としてのねらいや思いも抜け目なく忍ばせていて、しかも、よくまとまっています。これもちょっと新人離れした、プロデュース力だと感心しきり。

最後のあいさつトークもちょっとぶっ飛びでした。

いささか硬直的なステージマナーにずっと見えていて、マイク片手にちょっと固まった姿勢から、型どおりの感謝の台詞が出てくるものと思っていたら、いきなり…

「なぜ私は音楽を演奏するのか?それは…」

と来て、会場はどっとどよめきました。

本堂によれば、それはふたつあって、ひとつは「真実の追究」、もうひとつは「魂の救済」なんだとか。おまけに、タルコフスキーの映画の哲学めいた話しもひとくさり。渋谷のBunkamuraで上映中だからぜひ観るべしと勧められて、これには聴衆もちょっと苦笑。こんなあいさつトークも、「明日への扉」始まって以来のことで前代未聞のことに違いありません。

ちょっと小柄で、その童顔に似合わぬ老成したもの言いのギャップ感は、警視庁の老練な刑事たちをもタジタジとさせる、高校生名探偵を想起させます。

いったい、将来、どんなピアニストに成長し、私たちにどんな新しい扉を開けてくれるのか、ちょっと計り知れないところのある新人ピアニストの登場です。

紀尾井 明日への扉38

本堂竣哉(ピアノ)

2024年2月22日(木) 19:00

東京・四ッ谷 紀尾井ホール

(1階 17列3番)

本堂 竣哉(ピアノ)

バッハ/ブゾーニ:前奏曲とフーガ 変ホ長調《聖アン》BWV552

バッハ:イギリス組曲第3番ト短調 BWV808

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 op.106《ハンマークラヴィーア》