「台湾の半世紀」(若林正丈 著)読了 [読書]

台湾研究の大家である著者が、自らの研究人生を振り返り、その道筋をたどった研究史。

そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。

著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。

日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。

「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。

著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。

結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。

台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。

日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。

最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場

若林 正丈 (著)

筑摩選書

2023年12月15日初版第一刷

そういう研究者の自分史が、とりもなおさず台湾研究の成り立ちでもあり、同時に台湾の戦後史を臨場感たっぷりに描き出している。なぜならば、著者以前には台湾研究という地域研究そのものが存在していなかったから。そして、それは同時に、「台湾人」としてのアイデンティティの確立までの物語そのものだからだ。つまりは、冷戦構造と二つの中国の対峙に翻弄されながらも、自らののアイデンティティの確立と民主化を主体的に模索してきた台湾の人々の試練の戦後史そのもの。著者の研究人生が、台湾の人々との関わりを通じて、それを活き活きと描いている。

著者が、東大の教養学部(国際関係論)を卒業し大学院修士課程に進学したのが1972年のこと。それはまさに田中角栄首相(当時)の電撃訪中が実現し、日中共同声明が宣せられた年。

日中国交正常化が実現したと言われる一方で、それは台湾の切り捨てでもあった。特別永住者の資格を持ついわゆる在日華僑の台湾人は、国籍の変更を半ば強いられ、「中華民国」国籍を維持しても「台湾住民」だった痕跡は抹消されてしまう。

「二つの中国」の否定は、何も大陸だけではなかった。中国内戦後に台湾に逃げ込んだ蒋介石の国民党は台湾のみを統治していたが、中国共産党が「ひとつの中国」を主張したことの裏返しで、台湾に中国全体を代表する正統政府が存在するという虚構を維持した。それが国民党の一党独裁の根拠となり、民主的手続きをとることのない永年議員が存在し、政府議会とは別に、肩書きと既得権だけの「台湾省」が存在する。住民の意思はまったく政治には反映されなかった。

著者は、台湾研究を志しても社会学の間借りのような形で在籍するしかなかった。地域研究や国際関係論、あるいは文学研究であれ、「中国」はあっても「台湾」は事実上存在しない。大学院時代、著者はよく同僚らから「いつ大陸侵攻するのか?」とからかわれたという。つまり、台湾研究ではなく「中国」研究への鞍替えのことだ。

結局、著者は東大教養学部の助教授職を得るが、それはあくまでも「外国語」教員というもの。それでも東大教授の肩書きはものを言ったという。それがなかった時には、台湾の新聞や雑誌を定期購読するカネも無かったからだ。台湾で選挙があれば出かけていき、直接、オポジション(非国民党の運動家)の事務所などに取材する。そうしたことを通じて、台湾の社会や政治の現実に通暁し、台湾の人々のメンタリティへの洞察を深めていく。

台湾は、戦前は日本の統治、戦後は大陸から逃げ込んできた国民党や軍人という外省人の支配を受ける。「犬が去って豚が来た」というわけだ。民主化とは、取りも直さず住民自身による統治ということ。つまり、「台湾の台湾化」ということ。そのためには、内戦継続という虚構を剥ぎ取り、憲法や法制の改訂が必要だった。「台湾独立」がタブーであることは、実は、台湾の国民党にとっては、大陸の共産党以上のものだった。それを地道に成し遂げて言ったのが、単なるお飾りのイエスマンと思われていた李登輝の巧みで粘り強い改革路線だったというわけだ。

日本台湾学会設立に尽力したのも著者。旗揚げの最終段階で、それを小さなコラムの形で報じたのが朝日新聞。「学術研究が政治対立に巻き込まれるのは不幸なこと」――巧みなレトリックに隠された《警告》《恫喝》には戦りつを覚える。つまりは「雉も鳴かずば打たれまい」ということ。朝日新聞の立ち位置ということにはゾッとさせられる。

最初は、地味な研究人生の自分史のような語り口に、正直なところちょっとしらける気分もあったが、読み進むにつれてぐいぐいと引き込まれてしまった。民主主義というのは、単なる手続きの形式的な正統性の争いではない。住民のアイデンティティそのもの。住民こそが主体であることの確信があってこそ、実現し維持されるということを、台湾政治の歴史から強いメッセージとなって伝わってくる。きな臭い軍事的な恫喝ばかりが台湾問題の本質では決してない。そのことを切実に実感する。

台湾の半世紀 ――民主化と台湾化の現場

若林 正丈 (著)

筑摩選書

2023年12月15日初版第一刷

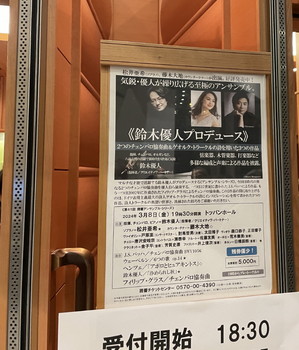

チェンバロ協奏曲とトラークルの詩 (読響アンサンブル・シリーズ) [コンサート]

読響アンサンブルシリーズ。今回は、《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》という長い表題がついていますが、つまるところは、中味はそのまんま。

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

劈頭と掉尾は、チェンバロ協奏曲。バッハの1曲と、そこから270年の時を隔てて現代によみがえった現代のフィリップ・グラスによるチェンバロ協奏曲。

その間に置かれるのは、ウェーベルン、ヘンツェという二十世紀を代表する作曲家によるアンサンブル作品。さらに鈴木自身の作品と、現代音楽が並ぶ。その3曲に共通して刺し貫いているのが、ドイツ表現主義最大とも評される夭折の天才詩人ゲオルグ・トラークルの詩歌。

何やら、支離滅裂のようでいて、不思議なほどの共通感覚と一貫性を感じます。いつもながら、鈴木優人の現代音楽に対する鋭い感受性と、平易な再現力、豊かな表現力に感服します。

最初のバッハのチェンバロ協奏曲は、原曲がオーボエやヴァイオリンのための協奏曲で旋律的。特に中間楽章のカンティナーレの旋律美と叙情味は格別だけど、あえてテクスチャの起伏を抑制してモノクロームに徹する。白黒の世界から、かえってほの暗く色彩感覚と叙情が浮かび上がる。あえてそういう演出だったのかと気づくのは後になってからのこと。

ウェーベルンは、飛びきりの熱演。特にソプラノの松井の会場の空気を貫くような集中力と濃厚な声色には感服。松井もバッハ・コレギウム・ジャパンの常連というから、こういうレパートリーの広いひとは今や鈴木優人だけではないことに小さな驚きを覚えるほど。

その意味では、次のヘンツェでの藤木太地も周知のことかもしれませんが、改めて再認識。ヘンツェにはウェーベルンに輪をかけた終末の耽溺美があって、さらにはそこには追い詰められ逃げ場を失ったようなエロチシズムが、白黒の世界にただの1点だけに浮かび上がる原色の彩色視覚があって、ぞくぞくっとします。

後半最初に演奏された鈴木の作品は、ちょっと場面が変わった感じがしました。自身の活動母体アンサンブル・ジェネシスの委嘱作品として「四季」の一章として作曲されたのだとか。「黄金」と「果実」という、新たな色彩が《終末》ということに新たな感覚をもたらす。弦楽器のトーンクラスターが豊穣の稔りの感覚と、そういう麦畑の上を風が吹き抜ける秋空を思わせる。トラークルの詩が昇華を遂げるような不思議な爽やかさを感じて意外でした。

最後の、フィリップ・グラスが楽しかった。

配置にも、鈴木の新風を感じさせる工夫があって、左右中央のくっきりとした区分けがとても新鮮。右に前列の弦楽器と後列の管楽器が横長に並び、左には、チェロとコントラバス、ファゴットの低音楽器が並ぶ。独奏チェンバロは中央にあるのですが、左右のトゥッティとほぼ同心円上にあって、むしろ奥まった位置取り。だから、ステージ中央にはぽっかりとスペースが空いている。

その三方の音響色彩が見事。ホルンの持続音と中高音の弦と木管のちょっと甲高いようなハーモニーがとびきり印象的。ファゴットが低音側にある意味合いも感覚的にとても納得的でその低音部もとても運動性豊か。いずれも、さすがの読響メンバーの名人芸というしかありません。

常動的な、細かなリズムの刻み、音階、アルペッジョが様々に重畳され織りなされていく綾は、とても開放的で楽観的。気持ちがとてもノリにノってきます。なんだかとても新しいテクスチャの羅列がとても気分が良い。確かにチェンバロの響きには、ディズニーランドのエレクトリック・マーチのような、こういう二十世紀感覚があるような気がします。

不思議な謎めいた組み合わせなのに、流れがよくて調和的な解決がとても鮮やかな後味を引く見事なプロダクション。歌手陣が彩りを添えたアンサンブルも飛びきり豪華でした。

読響アンサンブル・シリーズ

第41回 鈴木優人プロデュース

《2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品》

2024年3月8日(金) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ=鈴木優人

ソプラノ=松井亜希 ★

カウンターテナー=藤木大地 ◇

ヴァイオリン=戸原直、對馬哲男、赤池瑞枝、太田博子、寺井馨

ヴィオラ=森口恭子、正田響子 チェロ=唐沢安岐奈、林一公 コントラバス=瀬泰幸

フルート=佐藤友美 オーボエ=荒木奏美、山本楓

クラリネット=金子平、芳賀史徳 ファゴット=井上俊次

ホルン=日橋辰朗、伴野涼介 ヴィブラフォン=金子泰士

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ短調 BWV1056

ウェーベルン:6つの歌 op.14 ★

ヘンツェ:「アポロとヒュアキントス」 ◇

鈴木優人:「浄められし秋」 ★

フィリップ・グラス:チェンバロ協奏曲

「チャイコフスキーがなぜか好き」(亀山郁夫 著)読了 [音楽]

亀山郁夫氏は、元東京外大学長にしてロシア文学の泰斗。CDのライナーノート執筆でも知られ、その独特の文学的視点でいわゆる音楽学者や評論家とは違った立ち位置での音楽評論に健筆を振るう。

本書は、そのロシア音楽の魅力の源泉をたどり、そこから、アヴァンギャルドとソヴィエト社会主義とのふたつの河川にはさまれた20世紀音楽の沃野までの系譜を大きく俯瞰する。ロシア専門ならではの深掘りと、ファンとしての遠慮のない熱狂が同居する、かっこうのロシア音楽入門書。

ロシア音楽に興味を持たれたクラシックファンなら、どなたにもおすすめできる。

さて…

何とも言いがたいのが、見当外れの標題のこと。

以下は、全て個人的なお話し。

チャイコフスキーは、子供の頃から大好き。高校生になって、クラシック音楽が何よりも好きというサークルの仲間うちでようやくコクってみれば、みんなチャコフスキーが実は大好きというヤツらばかり。それでも、それは恥ずかしい心の秘め事みたいなことであって、チャイコフスキーを大真面目に論じ合うなんてことはあり得ない。

表だって好きというのは気恥ずかしい… 硬派のクラシックファンとしての自意識からすれば、好きだと告白すればそういうプライドも折れてしまう… そういう作曲家。

だから、標題にすっかり欺された。

きっとこの本には、好きと言えない気恥ずかしく感じさせるチャイコフスキーの魅力について、グサリと来るようなことが書かれているに違いない。「なぜか」というひと言がその心の動揺をみごとに言い当てている。なぜ人々は「恥ずかしい」と思うのか?…なぜ、それでもそういう強がりの人々の心をも捉えて放さない魅力があるのか?そのチャイコフスキーを徹底的に深掘りする本に違いないと思ってつい手が伸びた。だから、欺されたという屈辱感がまず先に立つ。

…というわけで、

あえて、なぜ、チャイコフスキーは恥ずかしくも魅力があるのだろうか?

を、自分勝手に自問自答してみた。

著者は、ところどころにその断片を書いている。

『ヨーロッパとロシアの間には確実に深い溝がある』

『ノスタルジー(感傷)』

『ロジックではなく、ロジックを超えたメロディ』

『熱狂と狂騒』

「エフゲニー・オネーギン」についてはこんなことを書いている。

『なぜこのオペラが同時代人の耳からさほど高い評価を受けることができなかったのか、(中略)チャイコフスキーの音楽が、ことによると通俗的として響くほどに同時代人の耳が進化していた可能性もある』

『…このオペラを「新しい」と感じることができる。どれほどに進化した音楽を聴き込んだあとにでも。』

あるいはヴァイオリン協奏曲についてはこんな風に。

『…「独創性と粗野と、アイディアと繊細さのめずらしいまぜもの」という批評(酷評)を読むと、当時、ヨーロッパの楽壇でロシアの音楽が占めていた位置が見えてくる』

『音楽の都ウィーンでのチャイコフスキーは、おそらくもっとも不運な時代にめぐり会ったともいえるのである。要するに、(中略)ブラームスとの比較に慣れた批評家の耳からすれば、まさにこの音楽の本質を突いていた』

つまり、ブラームスを代表とするドイツ正統音楽のロマン主義音楽の教養主義的雰囲気のただ中で、そうした主流と比較判別されてしまうには、チャイコフスキーの音楽はあまりに突き抜けた新奇性があったということ。

ちょうどそのことは、私たちの世代のような戦前から戦後にかけての日本のクラシック音楽受容の心理と合致する。

クラシック音楽といえば、まだまだドイツロマン主義音楽が王道であり、ひと言も発することなく眉根を寄せてじっと頭を垂れて聴くのがクラシック音楽だった。そのただ中で、メロディーに耽溺し、感傷的になったり、大勝利の祝砲に狂乱するなどは、少女趣味か安酒場での高歌放吟そのもので、それが好きだなんて到底言える雰囲気ではなかった。

そんなことは、今や昔のお話しとなってしまいました。

むしろ…

この本が書かれた10年前とは、ロシアの音楽や演奏家を語ることについて、環境ががらりと変わってしまったことの方が大きい。

ゲルギエフに対する手放しの礼賛も、そのままでは読み通せない。ロシア音楽の系譜にしても、旧ソ連の音楽体制下にあったからとひとくくりにはできない。当然にウクライナはある程度峻別せざるを得ないだろうし、それ以前に、バルト三国や、黒海周辺の国々も、ロシアのひとくくりからは分けて論じる必要もあると思う。テオドール・クルレンツィスについても語ってほしい。

ぜひ、著者の新著を期待したい。

チャイコフスキーがなぜか好き

熱狂とノスタルジーのロシア音楽

亀山郁夫 (著)

PHP新書

2012年2月29日 第一版第一刷

本書は、そのロシア音楽の魅力の源泉をたどり、そこから、アヴァンギャルドとソヴィエト社会主義とのふたつの河川にはさまれた20世紀音楽の沃野までの系譜を大きく俯瞰する。ロシア専門ならではの深掘りと、ファンとしての遠慮のない熱狂が同居する、かっこうのロシア音楽入門書。

ロシア音楽に興味を持たれたクラシックファンなら、どなたにもおすすめできる。

さて…

何とも言いがたいのが、見当外れの標題のこと。

以下は、全て個人的なお話し。

チャイコフスキーは、子供の頃から大好き。高校生になって、クラシック音楽が何よりも好きというサークルの仲間うちでようやくコクってみれば、みんなチャコフスキーが実は大好きというヤツらばかり。それでも、それは恥ずかしい心の秘め事みたいなことであって、チャイコフスキーを大真面目に論じ合うなんてことはあり得ない。

表だって好きというのは気恥ずかしい… 硬派のクラシックファンとしての自意識からすれば、好きだと告白すればそういうプライドも折れてしまう… そういう作曲家。

だから、標題にすっかり欺された。

きっとこの本には、好きと言えない気恥ずかしく感じさせるチャイコフスキーの魅力について、グサリと来るようなことが書かれているに違いない。「なぜか」というひと言がその心の動揺をみごとに言い当てている。なぜ人々は「恥ずかしい」と思うのか?…なぜ、それでもそういう強がりの人々の心をも捉えて放さない魅力があるのか?そのチャイコフスキーを徹底的に深掘りする本に違いないと思ってつい手が伸びた。だから、欺されたという屈辱感がまず先に立つ。

…というわけで、

あえて、なぜ、チャイコフスキーは恥ずかしくも魅力があるのだろうか?

を、自分勝手に自問自答してみた。

著者は、ところどころにその断片を書いている。

『ヨーロッパとロシアの間には確実に深い溝がある』

『ノスタルジー(感傷)』

『ロジックではなく、ロジックを超えたメロディ』

『熱狂と狂騒』

「エフゲニー・オネーギン」についてはこんなことを書いている。

『なぜこのオペラが同時代人の耳からさほど高い評価を受けることができなかったのか、(中略)チャイコフスキーの音楽が、ことによると通俗的として響くほどに同時代人の耳が進化していた可能性もある』

『…このオペラを「新しい」と感じることができる。どれほどに進化した音楽を聴き込んだあとにでも。』

あるいはヴァイオリン協奏曲についてはこんな風に。

『…「独創性と粗野と、アイディアと繊細さのめずらしいまぜもの」という批評(酷評)を読むと、当時、ヨーロッパの楽壇でロシアの音楽が占めていた位置が見えてくる』

『音楽の都ウィーンでのチャイコフスキーは、おそらくもっとも不運な時代にめぐり会ったともいえるのである。要するに、(中略)ブラームスとの比較に慣れた批評家の耳からすれば、まさにこの音楽の本質を突いていた』

つまり、ブラームスを代表とするドイツ正統音楽のロマン主義音楽の教養主義的雰囲気のただ中で、そうした主流と比較判別されてしまうには、チャイコフスキーの音楽はあまりに突き抜けた新奇性があったということ。

ちょうどそのことは、私たちの世代のような戦前から戦後にかけての日本のクラシック音楽受容の心理と合致する。

クラシック音楽といえば、まだまだドイツロマン主義音楽が王道であり、ひと言も発することなく眉根を寄せてじっと頭を垂れて聴くのがクラシック音楽だった。そのただ中で、メロディーに耽溺し、感傷的になったり、大勝利の祝砲に狂乱するなどは、少女趣味か安酒場での高歌放吟そのもので、それが好きだなんて到底言える雰囲気ではなかった。

そんなことは、今や昔のお話しとなってしまいました。

むしろ…

この本が書かれた10年前とは、ロシアの音楽や演奏家を語ることについて、環境ががらりと変わってしまったことの方が大きい。

ゲルギエフに対する手放しの礼賛も、そのままでは読み通せない。ロシア音楽の系譜にしても、旧ソ連の音楽体制下にあったからとひとくくりにはできない。当然にウクライナはある程度峻別せざるを得ないだろうし、それ以前に、バルト三国や、黒海周辺の国々も、ロシアのひとくくりからは分けて論じる必要もあると思う。テオドール・クルレンツィスについても語ってほしい。

ぜひ、著者の新著を期待したい。

チャイコフスキーがなぜか好き

熱狂とノスタルジーのロシア音楽

亀山郁夫 (著)

PHP新書

2012年2月29日 第一版第一刷

音楽の花束 (田部京子-名曲リサイタル・サロン) [コンサート]

いつもの芸劇ブランチコンサート。今月は、八塩圭子さんがナビゲーターの「名曲リサイタル・サロン」。清水和音さんの「名曲ラウンジ」、清水さんのピアノを核とする室内楽アンサンブルなのに対して、こちらはひとりのゲストによるソロ・リサイタルが多い。

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)

今月は、田部京子さん。

もはや、日本のピアノ界の重鎮といってもよいほど――さすがの貫禄。八塩さんの司会は、相手によってさりげなく雰囲気を合わせる柔軟さで、華があってそれでいて出しゃばらず品が良い。今日は、田部さんがゲストだから、なおのこと華やかで、それでいてちょっと落ち着いた品格を感じさせるお二人の対話は、さすがというしかありません。

田部さんは、昨年、CDデビュー30周年。その節目にリリースしたピアノ小品集のCDの曲を中心に、匂やかな花々が咲きこぼれる色とりどりのピアノ曲をブーケにしたというようなプログラム。田部さんは、シューベルトとブラームスの大作に正面から取り組むリサイタルプログラムが多いけれど、こうした小品集のプログラムも得意。

この日は、前から2列目で、鍵盤もペダルを目の当たりで、ピアノの音も超フレッシュという最高の位置取り。美女お二人も間近にできてとてもラッキーでした。何と言っても田部さんの暖かみと透明感を併せ持つ美しいタッチを全身で楽しめました。特に、あの繊細で細やかなピアニッシモ!

田部さんは、現在は、桐朋学園大学院大学教授として後進の育成にも当たっているとのこと。この日のお話しで、キャンパスが富山市にあることを初めて知りました。調布市仙川の桐朋学園大学の姉妹校として設置された、修士課程のみの大学院大学だということに初めて気づいたのです。

富山市は、住みたい町ランキングで常にトップ。環境として最高だし、存分に音楽に集中できるとのこと。もちろん美味しい食材にも恵まれた土地柄。八塩さんのいつもの質問の「食べ物にまつわるエピソード」もいささか空振り気味でした。

芸劇ブランチコンサート

名曲リサイタル・サロン

第29回 「田部 京子」

2024年3月6日(水) 11:00~

東京・池袋 東京芸術劇場コンサートホール

(1階B列16番)

田部京子(ピアノ)

八塩圭子(ナビゲーター)

吉松隆:プレイアデス舞曲集より

前奏曲の映像

線形のロマンス

鳥のいる間奏曲

真夜中のノエル

メンデルスゾーン:ないしょ話

ベニスのゴンドラの歌 第2番

紡ぎ歌

シューベルト:即興曲 op.90-3

グリーグ:ペール・ギュント第1組曲より

朝

アニトラの踊り

山の魔王の宮殿にて

グリンカ=バラキレフ:ひばり

ドビュッシー:月の光

シューマン=リスト:献呈

(アンコール)

シューベルト:アヴェ・マリア(吉松隆 編)