「二十世紀のクラシック音楽を取り戻す」(ジョン・マウチェリ 著)読了 [読書]

私たちクラシック音楽ファンは、21世紀の今を生きています。

ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?

1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。

本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。

その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。

ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。

そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。

冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。

こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。

20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。

ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。

劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。

二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。

ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。

本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。

音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。

二十世紀のクラシック音楽を取り戻す

三度の戦争は音楽に何をしたか

ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)

白水社

2023/8/10 初刊

原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century

ところが聴いている音楽のほとんどが19世紀以前の音楽です。クラシック音楽というのはそういうものなのでしょうか?20世紀のある時点で、巨大隕石の落下で突然滅んだ恐竜のように、クラシック音楽の伝統は途絶えてしまったのでしょうか?

1999年、20世紀最後の年、アバドが指揮するベルリン・フィルのニューイヤーズイヴ・コンサートでは、1911年以降に書かれた曲はいっさい取り上げられませんでした。

本書は、20世紀にクラシック音楽と呼ばれるヨーロッパ正統音楽に何が起こったのか?、なぜそれは消滅したのか?という謎を解き明かし、改めてこの世紀の正統音楽――いわゆる「現代音楽」と呼ばれる音楽――の探索へと私たちを誘ってくれます。

その大きなカギとなるのは世界中を巻き込んだ二つの大戦のことです。

ナチスドイツが席巻したヨーロッパから幾多の将来を嘱望されていた音楽家が命を落とし、国を追われました。そのほとんどがユダヤ系の人々だった。国を失ったそうした音楽家のほとんどがアメリカへ逃れ、そこで余生を送った。

そういうことは今までも言われてきました。著者は、戦争はそこで終わっていないといいます。「冷戦」の勃発のことです。東西対立のなかで、音楽は国家の威信をかけた政治の道具と化したのです。

冷戦によって、欧米各国を東西に二分して対立した。スターリンの国家は、ナチと同じようにいわゆる「前衛音楽」を退廃音楽として嫌い弾圧し続けました。ソ連で奨励されたのは調性音楽で、大衆に理解しやすい聴きやすい音楽。一方で、これに対立するように西側の欧米各国では前衛音楽ばかりが生き残った。ファシズムに与しなかったという免罪符も手にしていた前衛音楽家たちは、本来の反体制・反主流から、一転して体制お墨付きの主流となって音楽界に君臨し、調性音楽を旧体制の反動的芸術として排撃する。ミラノのスカラ座の演目からは、ムッソリーニが政権掌握した1921年以後のイタリアオペラ作品は抹消されてしまいました。ファシズム時代の直前に病死して、そういう災禍を免れたプッチーニの絶筆「トゥランドット」以後の作品は再演されることがないのです。

こうして西側では大衆の支持を得ない「前衛」ばかりがはびこって廃品の山を築く。

20世紀の音楽史として、もうひとつの画期的な事件は、トーキー映画が誕生し巨大産業へと成長していったことです。

ウィーン楽界で神童ともてはやされたコルンゴルトは、ナチのオーストリー併合によりアメリカに逃れます。彼は、その後、ハリウッドで映画音楽の創生と輝かしい発展に貢献しますが、正統音楽からは抹殺されてしまう。実は、ハリウウドの映画音楽界こそ、シェーンベルクやヒンデミットなどを師と仰ぐ俊才たちの活躍の場となったのです。

劇中の人物や事象を象徴するライトモチーフ、劇中の人物の動作や表情と同期する音楽が、劇の進行に伴って際限なく続いていく。――そういう音楽こそがワーグナーの楽劇の本質であって、それを受け継いだのがコルンゴルトであり、ハリウッドの俊英たちだった。それを正統の「現代音楽」と認めず、無視したのは東西対立の政治的芸術観であり、ファシズム時代を生き抜いた「前衛音楽家」や気位の高い批評家たちだったというわけです。

二十世紀最後のニューイヤーズイヴから23年の時を経た、2022年のコンサートを指揮したのは、キリル・ペトレンコ。ゲストは人気絶頂のテノール、ヨナス・カウフマンでした。そこで演奏されたのは、映画音楽の大家ニーノ・ロータ。映画「道」をもとにした組曲の演奏に続いて、カウフマンは映画「ゴッドファーザー」の「愛のテーマ」をイタリア語で絶唱しました。

ウィーン・フィルも、90歳を超えた大家ジョン・ウィリアムズを迎えて「スターウォーズ」からの名曲コンサートで大いに盛り上がっています。クラシック音楽正統の「現代音楽」は、著者のいう通りにその失地を回復しつつあるのです。

本書で標的になっているの「前衛の旗手」ピエール・ブーレーズだけではありません。え?と驚くような暴言・失言もいろいろ暴露されていてちょっと危ないところもありますが、クラシック音楽通にとってはたまらないエピソードも満載。

音楽ファンにはぜひ読んでもらいたい一冊です。

二十世紀のクラシック音楽を取り戻す

三度の戦争は音楽に何をしたか

ジョン・マウチェリ (著), 松村 哲哉 (翻訳)

白水社

2023/8/10 初刊

原題:The War on Music: Reclaiming the Twentieth Century

タグ:現代音楽

「パシヨン」(川越 宗一 著)読了 [読書]

日本の最後のキリシタン司祭であったマンショ小西が主人公。

マンショは、小西マリアの子。母のマリアは、キリシタン大名として知られる小西行長の娘。行長が関ヶ原の戦いで石田三成の盟友として西軍の主力を担ったことから斬首、対馬藩主・宗義智に嫁いでいたマリアも離縁された。その子マンショは長崎で育つ。

慶長19年(1614年)のキリシタン追放令でマカオに追放された後、ゴアに渡るが、受け入れられず、海路アフリカ喜望峰を経てポルトガルに到着。現地で学んだ後、ローマへ渡り、元和10年(1624年)イエズス会に入会、寛永4年(1627年)司祭の位を得た。寛永9年(1632年)に日本に帰国し、畿内で布教活動を行った。正保元年(1644年)に捕縛処刑され殉教した。

かつては「隠れキリシタン」と呼んでいたが、近年は「潜伏キリシタン」という呼び方をすることが多い。

「潜伏キリシタン」とは、キリスト教を棄却したと見せかけた人々のことをいう。この小説は、遠藤周作の「沈黙」に代表されるように悲惨な宗教迫害と転向の挫折を描いたものではない。遠藤の「沈黙」でも賛否が大きかった「転び」の心中にある信仰の真実といった深遠さよりも、心中に信仰を秘めることにこそ“自由”があると正面きって謳い、信教の自由と唱えている。

とはいえ、弾圧を省みずに祖国のクリスチャンのために帰国した勇気あふれるマンショ、あるいは、飄然としていて深刻ぶらない、『夕刻に家に帰る子どものよう』に平然と帰国したマンショという人物像を描こうとして成功したとは言えないと思う。

描かれたマンショ像は、どうにも軽く浅く、その口調や性格描写が平俗に過ぎる。過酷で悲惨な迫害にあって受難し、あるいは棄教という大きな挫折を味わった歴史上の人々を描くには、その筆致があまりに卑俗で厚みに欠ける。むしろ、小身から惣目付にまで出世し、宗門改役として幕府のキリシタン禁教政策の中心人物となった井上政重の人物像にかえって新鮮さを感じた。いわば真っ向からの敵役なのだが、その信条の矛盾と懊悩には小説としてのリアリティがある。

それにしても、フィクションの虚構のなかに、あまりの多くの史実や歴史上の人物を登場させ過ぎる。あえて旅行会社の「キリシタン」ツアーの企画に例えれば、天草・島原から長崎まで、まんべんなく足早に手軽な価格で一巡りするバスツアーというところだろうか。

パシヨン

Passion

川越 宗一 著

PHP研究所

2023年7月7日 初刊

マンショは、小西マリアの子。母のマリアは、キリシタン大名として知られる小西行長の娘。行長が関ヶ原の戦いで石田三成の盟友として西軍の主力を担ったことから斬首、対馬藩主・宗義智に嫁いでいたマリアも離縁された。その子マンショは長崎で育つ。

慶長19年(1614年)のキリシタン追放令でマカオに追放された後、ゴアに渡るが、受け入れられず、海路アフリカ喜望峰を経てポルトガルに到着。現地で学んだ後、ローマへ渡り、元和10年(1624年)イエズス会に入会、寛永4年(1627年)司祭の位を得た。寛永9年(1632年)に日本に帰国し、畿内で布教活動を行った。正保元年(1644年)に捕縛処刑され殉教した。

かつては「隠れキリシタン」と呼んでいたが、近年は「潜伏キリシタン」という呼び方をすることが多い。

「潜伏キリシタン」とは、キリスト教を棄却したと見せかけた人々のことをいう。この小説は、遠藤周作の「沈黙」に代表されるように悲惨な宗教迫害と転向の挫折を描いたものではない。遠藤の「沈黙」でも賛否が大きかった「転び」の心中にある信仰の真実といった深遠さよりも、心中に信仰を秘めることにこそ“自由”があると正面きって謳い、信教の自由と唱えている。

とはいえ、弾圧を省みずに祖国のクリスチャンのために帰国した勇気あふれるマンショ、あるいは、飄然としていて深刻ぶらない、『夕刻に家に帰る子どものよう』に平然と帰国したマンショという人物像を描こうとして成功したとは言えないと思う。

描かれたマンショ像は、どうにも軽く浅く、その口調や性格描写が平俗に過ぎる。過酷で悲惨な迫害にあって受難し、あるいは棄教という大きな挫折を味わった歴史上の人々を描くには、その筆致があまりに卑俗で厚みに欠ける。むしろ、小身から惣目付にまで出世し、宗門改役として幕府のキリシタン禁教政策の中心人物となった井上政重の人物像にかえって新鮮さを感じた。いわば真っ向からの敵役なのだが、その信条の矛盾と懊悩には小説としてのリアリティがある。

それにしても、フィクションの虚構のなかに、あまりの多くの史実や歴史上の人物を登場させ過ぎる。あえて旅行会社の「キリシタン」ツアーの企画に例えれば、天草・島原から長崎まで、まんべんなく足早に手軽な価格で一巡りするバスツアーというところだろうか。

パシヨン

Passion

川越 宗一 著

PHP研究所

2023年7月7日 初刊

タグ:川越 宗一

林悠介リーダーによる室内楽 (読響アンサンブルシリーズ) [コンサート]

林 悠介さんは、21年にコンマスに就任。オーストリア・ドイツから18年ぶりに帰国しての就任で、まだ36歳の若さ。このシリーズには初登場です。

レーガーは、いかにもドイツ的正統という作曲家。バッハに倣った独奏ヴァイオリン曲とかオルガン曲など、その多作ぶりのわりにはほんの一部しか聴いたことがありません。力作ながら滅多に聴けない弦楽六重奏曲と、ブラームスの二曲だけという、ちょっと身構えてしまいそうな、いかにも硬派なプログラムです。

前半のブラームスは、言ってみれば、レーガーの前触れ…みたいなものでしょうか。

正直言って、ちょっと退屈しました。日橋辰朗さんの名人芸が聴けるだけでも儲けものみたいなものですが、今ひとつ気持ちが入っていない感じです。林さんも、ピアノの佐藤卓史さんも、自分のことでいっぱいで、ブラームスのホルンはかくあるべしみたいなことが日橋さんに伝えていない…そんな感じ。リハーサルの時間不足でしょうか。それでも曲が進むにつれて音程もそろってきて熱演となったのはさすがでした。

レーガーというひとは、ドイツ三大Bの継承者を自認していたとか。ドイツ正統音楽とは何ぞやとついつい考えてしまう作曲家です。いささか古風な作風ですが、何とも晦渋・難解、重々しい強面でうっとうしいという印象が強いというところは、いかにも20世紀初頭の作曲家。聴いてみると、ブラームス以後、シェーンベルク以前という感じです。

弦楽六重奏曲というと、シェーンベルクの「浄められた夜」を思い浮かべます。「浄夜」は、1899年に作曲されました。レーガーのこの曲は、晩年の1910年の作品。シェーンベルクの方が先に行ってしまったという印象を持つのは、レーガーが早逝してしまったからでしょう。

この弦楽六重奏曲が大変な熱演でした。

ガッツリと始まる曲頭にまず驚かされます。実にエネルギッシュ。弦楽六重奏の重心の低い分厚い響きとともに、各パートが分散ソロ的にうごめく目眩ましの巧妙さも快感。舞踏的な第二楽章も、中低音の渋い響きにうっかりと耳を傾けているといきなりひっくり返される。第三楽章のベートーヴェン的な祈りの世界。そして終楽章では、それまでの葛藤や闘いから一気に至福の解決へと向かい終結するところは、まさにドイツ正統音楽。

これからは、レーガーをもっともっと聴いてみたい思いました。

読響アンサンブル・シリーズ

第39回 《林悠介リーダーによる室内楽》

2023年11月8日(水) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

ブラームス:ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40

ヴァイオリン=林 悠介

ホルン=日橋辰朗

ピアノ=佐藤卓史

レーガー:弦楽六重奏曲 ヘ長調 作品118

ヴァイオリン=林 悠介(コンサートマスター)、對馬哲男

ヴィオラ=鈴木康浩、柳瀬省太

チェロ=遠藤真理、富岡廉太郎

レーガーは、いかにもドイツ的正統という作曲家。バッハに倣った独奏ヴァイオリン曲とかオルガン曲など、その多作ぶりのわりにはほんの一部しか聴いたことがありません。力作ながら滅多に聴けない弦楽六重奏曲と、ブラームスの二曲だけという、ちょっと身構えてしまいそうな、いかにも硬派なプログラムです。

前半のブラームスは、言ってみれば、レーガーの前触れ…みたいなものでしょうか。

正直言って、ちょっと退屈しました。日橋辰朗さんの名人芸が聴けるだけでも儲けものみたいなものですが、今ひとつ気持ちが入っていない感じです。林さんも、ピアノの佐藤卓史さんも、自分のことでいっぱいで、ブラームスのホルンはかくあるべしみたいなことが日橋さんに伝えていない…そんな感じ。リハーサルの時間不足でしょうか。それでも曲が進むにつれて音程もそろってきて熱演となったのはさすがでした。

レーガーというひとは、ドイツ三大Bの継承者を自認していたとか。ドイツ正統音楽とは何ぞやとついつい考えてしまう作曲家です。いささか古風な作風ですが、何とも晦渋・難解、重々しい強面でうっとうしいという印象が強いというところは、いかにも20世紀初頭の作曲家。聴いてみると、ブラームス以後、シェーンベルク以前という感じです。

弦楽六重奏曲というと、シェーンベルクの「浄められた夜」を思い浮かべます。「浄夜」は、1899年に作曲されました。レーガーのこの曲は、晩年の1910年の作品。シェーンベルクの方が先に行ってしまったという印象を持つのは、レーガーが早逝してしまったからでしょう。

この弦楽六重奏曲が大変な熱演でした。

ガッツリと始まる曲頭にまず驚かされます。実にエネルギッシュ。弦楽六重奏の重心の低い分厚い響きとともに、各パートが分散ソロ的にうごめく目眩ましの巧妙さも快感。舞踏的な第二楽章も、中低音の渋い響きにうっかりと耳を傾けているといきなりひっくり返される。第三楽章のベートーヴェン的な祈りの世界。そして終楽章では、それまでの葛藤や闘いから一気に至福の解決へと向かい終結するところは、まさにドイツ正統音楽。

これからは、レーガーをもっともっと聴いてみたい思いました。

読響アンサンブル・シリーズ

第39回 《林悠介リーダーによる室内楽》

2023年11月8日(水) 19:30~

トッパンホール

(M列 14番)

ブラームス:ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40

ヴァイオリン=林 悠介

ホルン=日橋辰朗

ピアノ=佐藤卓史

レーガー:弦楽六重奏曲 ヘ長調 作品118

ヴァイオリン=林 悠介(コンサートマスター)、對馬哲男

ヴィオラ=鈴木康浩、柳瀬省太

チェロ=遠藤真理、富岡廉太郎

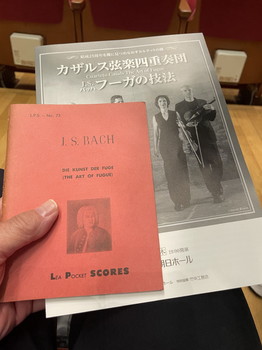

カザルス四重奏団による「フーガの技法」 [コンサート]

どうしても聴きたかったカザルス四重奏団。

その「フーガの技法」が素晴らしかった。すごい体験でした。

実は、聴きたかったのはあくまでもカザルスQであって、むしろバッハの「フーガの技法」を聴きたいと思いませんでした。とはいえこの機会を逃してはとの思いで目をつぶってチケットを買いました。

カザルスQの魅力は、その音色と同質的な同調性の極限のようなアンサンブル。特に音色は、ビロードのような滑らかな肌触りで柔らかく細やかな艷がある。同質的でありながら、旋律線は、ほぼノンビブラートに近く明快で艶やかなレガートなので、その個々の四声の絡み合いが美しく浮かび上がります。ピリオド奏法を活かした音色は、ヴァイオリンというよりヴィオールに近くて雅ですが、決して古びたものでもペダンチックなものでもなく、むしろ現代的な美意識そのもの。

使用楽器は、スペイン王室所有のストラディヴァリウスの「スパニッシュ・クァルテット」。クァルテット・セットは、他には、かつてトーキョー・クァルテットが使用していた日本音楽財団所有の「パガニーニ・クァルテット」ぐらいしかありません。

最初に、主題の基本形が示されて四声のフーガに展開していく。すぐに、このバッハの対位法の極致こそカザルスQの結成25年の節目となる記念すべき通過点なのだと納得しました。

そこで、ふと目に留まったのは弓。明らかにモダン・ボウではなくて湾曲の大きめなバロック・ボウ。とはいえ湾曲は古楽派が使うようなレプリカほどではないので特注のようにも思えます。これこそがカザルスQの音色の秘密だったのか…、それとも、今回のバッハ演奏のために特別にしつらえたものなのか…?

後日談になりますが、友人に聞いたところ、翌日の水戸での公演では、バッハ、ハイドン、ベートーヴェンで弓を使い分けていたそうです。すごいこだわりです。

「フーガの技法」は、例によって楽器が指定されていませんが、どちらかといえばチェンバロやピアノなどの鍵盤楽器で耳にすることが多いと思います。中でもオルガンでの演奏がある意味で王者の位置にあります。ところが、ピアノではどうしてもレガートが出ずに点描的になってしまい多声部のフーガの横の綾がでにくい。あのG.グールドでさえオルガンで弾いている。ところがたいがいのオルガン演奏では、荘重さや荘厳さの過剰なまでの装飾性が過ぎてかえって単調になりがち。とはいえオーケストラなどへの編曲はあまりにも茫洋として退屈してしまいます。

曲が先へ先へと進むほどに、このバッハ晩年の器楽的大作は、弦楽四重奏こそがもっともふさわしい演奏形態であると思うようになっていきます。同族楽器の同質的で調和的な音調にもかかわらず、ひとつひとつの声部の存在感が明瞭で他の声部に埋没することもなく、個々の声部が支配もせず支配もされずに共生し、音楽の目眩くように豊かな変容の瞬間瞬間を出現させていく。

そもそも、バッハは4段の譜面を残しているのです。その譜面を手にしてステージ上と視線を忙しく行き来しながら聴いたのは正解です。構造的なものは聴覚だけでは捉えきれないからです。五感の全てを総動員して最大限のテンションで聴いているうちに、フーガというものに内在する本能的な高揚感、陶酔感に煽られるように興奮が高まっていきます。衒学的であるがゆえの晦渋、難解さとは無縁の、むしろ音楽の喜悦がまばゆいばかりに輝くように感じて全身がしびれました。

全体は13のコントラプンクトゥスと4曲のカノン、そしてBACHの名前の音列による主題が加えられた未完のフーガで構成されています。

カザルスQの演奏曲順は、ほぼ番号順に進めますが、4曲ずつにまとめ、その間に二声のカノンを挿入する。二声、三声では、演奏しない奏者はステージ奥の両隅に置かれた椅子に控えるという形を取ります。声部の少ないカノンがグループとグループの一種の箸休め的なものとなる。こうした変則的な順番は、ニコラーエワなども行っていますが、カザルスQの曲順はさらに練りに練ったもの。最後の一群に三声の8番と13番の鏡像フーガで終えて、2曲のカノンを演奏した後に再び鏡像フーガの12番に戻ります。

そうやって最後の最後は四声部の曲でクライマックスを形作る。未完のフーガに続けて、静かにバッハの偉業を偲ぶというようなコラールが響き全曲演奏を閉じました。

アンコールにはパーセルのファンタジアが演奏されました。パーセルには、ヴィオールによる四声部コンセールのために作曲された曲がたくさん遺されています。ブリテンが弦楽四重奏用に編曲した「シャコンヌ」もそのひとつ。バッハ以前のヨーロッパ音楽のさらなる源泉へと、カザルスQの旅は続いていくのでしょうか。弦楽四重奏というスタイルは、決してハイドンが突然発明したものではないのですね。

アンコールの「鳥の歌」も感動的でした。もちろん、この四重奏団の冠名であるスペインの誇るチェリスト所縁の曲であることは言うまでもありません。

カザルス弦楽四重奏団

J.S.バッハ フーガの技法

2023年11月2日(木)19:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階8列12番)

カザルス弦楽四重奏団

アベル・トーマス(ヴァイオリンⅠ)

ヴェラ・マルティネス・メーナー(ヴァイオリンⅡ)*

ジョナサン・ブラウン(ヴィオラ)

アルナウ・ト-マス(チェロ)

*ヴァイオリンは、プログラムの曲によってⅠとⅡを交代しますが、この公演では一貫してアベルがⅠ、ヴェラがⅡを担当していました。

J.S.バッハ

フーガの技法 ニ短調 BWV1080

コントラプンクトゥス1[4声] BWV1080/1

コントラプンクトゥス2[4声] BWV1080/2

コントラプンクトゥス3[4声] BWV1080/3

コントラプンクトゥス4[4声] BWV1080/4

カノン14[2声] BWV1080/14

カノン15[2声] BWV1080/15

コントラプンクトゥス5[4声] BWV1080/5

コントラプンクトゥス6[4声] BWV1080/6

コントラプンクトゥス7[4声] BWV1080/7

コントラプンクトゥス9[4声] BWV1080/9

コントラプンクトゥス10[4声] BWV1080/10

コントラプンクトゥス11[4声] BWV1080/11

コントラプンクトゥス8[3声] BWV1080/8

コントラプンクトゥス13[3声] BWV1080/13-1(鏡像フーガ正置形)

カノン16[2声] BWV1080/14

カノン17[2声] BWV1080/15

コントラプンクトゥス12[4声] BWV1080/12-1(鏡像フーガ正置形)

3つの主題によるフーガ(未完成) BWV1080/18

コラール「われら苦しみの極みにあるとき」 BWV668a(遺稿に残された異版)

(アンコール)

H.パーセル:ファンタジア ヘ長調 Z.737 (June 14,1680)

カタロニア民謡(P.カザルス/R.トーマス編):鳥の歌

その「フーガの技法」が素晴らしかった。すごい体験でした。

実は、聴きたかったのはあくまでもカザルスQであって、むしろバッハの「フーガの技法」を聴きたいと思いませんでした。とはいえこの機会を逃してはとの思いで目をつぶってチケットを買いました。

カザルスQの魅力は、その音色と同質的な同調性の極限のようなアンサンブル。特に音色は、ビロードのような滑らかな肌触りで柔らかく細やかな艷がある。同質的でありながら、旋律線は、ほぼノンビブラートに近く明快で艶やかなレガートなので、その個々の四声の絡み合いが美しく浮かび上がります。ピリオド奏法を活かした音色は、ヴァイオリンというよりヴィオールに近くて雅ですが、決して古びたものでもペダンチックなものでもなく、むしろ現代的な美意識そのもの。

使用楽器は、スペイン王室所有のストラディヴァリウスの「スパニッシュ・クァルテット」。クァルテット・セットは、他には、かつてトーキョー・クァルテットが使用していた日本音楽財団所有の「パガニーニ・クァルテット」ぐらいしかありません。

最初に、主題の基本形が示されて四声のフーガに展開していく。すぐに、このバッハの対位法の極致こそカザルスQの結成25年の節目となる記念すべき通過点なのだと納得しました。

そこで、ふと目に留まったのは弓。明らかにモダン・ボウではなくて湾曲の大きめなバロック・ボウ。とはいえ湾曲は古楽派が使うようなレプリカほどではないので特注のようにも思えます。これこそがカザルスQの音色の秘密だったのか…、それとも、今回のバッハ演奏のために特別にしつらえたものなのか…?

後日談になりますが、友人に聞いたところ、翌日の水戸での公演では、バッハ、ハイドン、ベートーヴェンで弓を使い分けていたそうです。すごいこだわりです。

「フーガの技法」は、例によって楽器が指定されていませんが、どちらかといえばチェンバロやピアノなどの鍵盤楽器で耳にすることが多いと思います。中でもオルガンでの演奏がある意味で王者の位置にあります。ところが、ピアノではどうしてもレガートが出ずに点描的になってしまい多声部のフーガの横の綾がでにくい。あのG.グールドでさえオルガンで弾いている。ところがたいがいのオルガン演奏では、荘重さや荘厳さの過剰なまでの装飾性が過ぎてかえって単調になりがち。とはいえオーケストラなどへの編曲はあまりにも茫洋として退屈してしまいます。

曲が先へ先へと進むほどに、このバッハ晩年の器楽的大作は、弦楽四重奏こそがもっともふさわしい演奏形態であると思うようになっていきます。同族楽器の同質的で調和的な音調にもかかわらず、ひとつひとつの声部の存在感が明瞭で他の声部に埋没することもなく、個々の声部が支配もせず支配もされずに共生し、音楽の目眩くように豊かな変容の瞬間瞬間を出現させていく。

そもそも、バッハは4段の譜面を残しているのです。その譜面を手にしてステージ上と視線を忙しく行き来しながら聴いたのは正解です。構造的なものは聴覚だけでは捉えきれないからです。五感の全てを総動員して最大限のテンションで聴いているうちに、フーガというものに内在する本能的な高揚感、陶酔感に煽られるように興奮が高まっていきます。衒学的であるがゆえの晦渋、難解さとは無縁の、むしろ音楽の喜悦がまばゆいばかりに輝くように感じて全身がしびれました。

全体は13のコントラプンクトゥスと4曲のカノン、そしてBACHの名前の音列による主題が加えられた未完のフーガで構成されています。

カザルスQの演奏曲順は、ほぼ番号順に進めますが、4曲ずつにまとめ、その間に二声のカノンを挿入する。二声、三声では、演奏しない奏者はステージ奥の両隅に置かれた椅子に控えるという形を取ります。声部の少ないカノンがグループとグループの一種の箸休め的なものとなる。こうした変則的な順番は、ニコラーエワなども行っていますが、カザルスQの曲順はさらに練りに練ったもの。最後の一群に三声の8番と13番の鏡像フーガで終えて、2曲のカノンを演奏した後に再び鏡像フーガの12番に戻ります。

そうやって最後の最後は四声部の曲でクライマックスを形作る。未完のフーガに続けて、静かにバッハの偉業を偲ぶというようなコラールが響き全曲演奏を閉じました。

アンコールにはパーセルのファンタジアが演奏されました。パーセルには、ヴィオールによる四声部コンセールのために作曲された曲がたくさん遺されています。ブリテンが弦楽四重奏用に編曲した「シャコンヌ」もそのひとつ。バッハ以前のヨーロッパ音楽のさらなる源泉へと、カザルスQの旅は続いていくのでしょうか。弦楽四重奏というスタイルは、決してハイドンが突然発明したものではないのですね。

アンコールの「鳥の歌」も感動的でした。もちろん、この四重奏団の冠名であるスペインの誇るチェリスト所縁の曲であることは言うまでもありません。

カザルス弦楽四重奏団

J.S.バッハ フーガの技法

2023年11月2日(木)19:00

東京・築地 浜離宮朝日ホール

(1階8列12番)

カザルス弦楽四重奏団

アベル・トーマス(ヴァイオリンⅠ)

ヴェラ・マルティネス・メーナー(ヴァイオリンⅡ)*

ジョナサン・ブラウン(ヴィオラ)

アルナウ・ト-マス(チェロ)

*ヴァイオリンは、プログラムの曲によってⅠとⅡを交代しますが、この公演では一貫してアベルがⅠ、ヴェラがⅡを担当していました。

J.S.バッハ

フーガの技法 ニ短調 BWV1080

コントラプンクトゥス1[4声] BWV1080/1

コントラプンクトゥス2[4声] BWV1080/2

コントラプンクトゥス3[4声] BWV1080/3

コントラプンクトゥス4[4声] BWV1080/4

カノン14[2声] BWV1080/14

カノン15[2声] BWV1080/15

コントラプンクトゥス5[4声] BWV1080/5

コントラプンクトゥス6[4声] BWV1080/6

コントラプンクトゥス7[4声] BWV1080/7

コントラプンクトゥス9[4声] BWV1080/9

コントラプンクトゥス10[4声] BWV1080/10

コントラプンクトゥス11[4声] BWV1080/11

コントラプンクトゥス8[3声] BWV1080/8

コントラプンクトゥス13[3声] BWV1080/13-1(鏡像フーガ正置形)

カノン16[2声] BWV1080/14

カノン17[2声] BWV1080/15

コントラプンクトゥス12[4声] BWV1080/12-1(鏡像フーガ正置形)

3つの主題によるフーガ(未完成) BWV1080/18

コラール「われら苦しみの極みにあるとき」 BWV668a(遺稿に残された異版)

(アンコール)

H.パーセル:ファンタジア ヘ長調 Z.737 (June 14,1680)

カタロニア民謡(P.カザルス/R.トーマス編):鳥の歌