「実用オーディオ学」(岡野 邦彦 著)読了 [オーディオ]

表紙デザインは何だか古くさいが、2019年の初版で内容は新しい。

著者は、東大原子力工学卒の工学博士。東芝、電力中央研究所等を経て、現在、慶応大学理工学部機械工学科教授。プラズマ研究に携わり実験装置内で発生する高周波の位相差特性を測定する研究に携わるなどデジタル機器にも詳しい。また、趣味の世界では天体写真家としても知られている。

本書は、そういうバックグランドを活かしながらも、あくまでも趣味のオーディオを楽しむ立場からの「科学的なアプローチ」を提唱している。専門技術者や評論家など、ともすればメーカーなどの《供給サイド》からの視点になりがちな解説ではなく、ユーザーの《需要サイド》の視点での啓蒙書で、読みやすくわかりやすい。

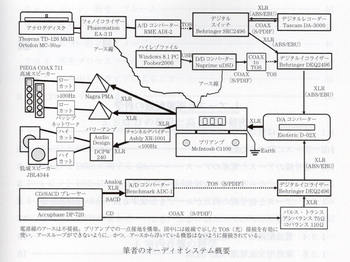

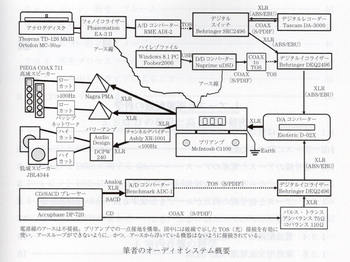

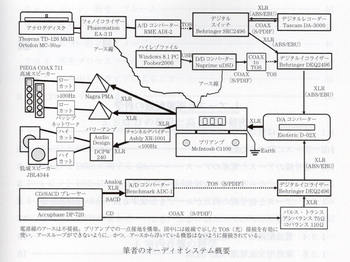

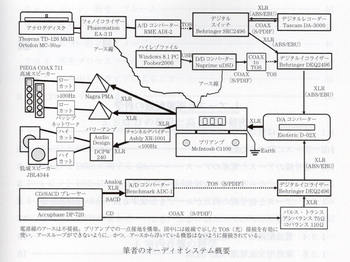

『まえがき』には、著者自身のシステム概要が紹介されていることもよい。

そこからわかるのは、著者がルームチューニングなどにデジタルをフルに活用していること。本書では、《技術》という理屈だけではなく、そういう自身のアプローチが具体的に紹介されている。

その初章が「アースと電源」というのが、いかにも著者の見識だといえる。

その原則は「一点アース」。とにかく「アースループ」を避けること…に尽きる。多点アースやループだらけでも本人がそれを良い音と感じるならそれで良いが、それを他人にアドバイスするのは間違っていると言う。

CDについての《常識》にも疑義を示している。

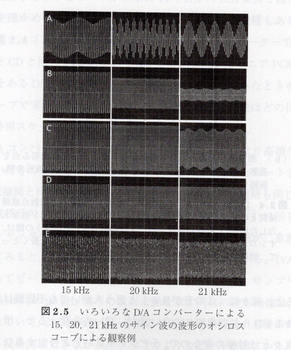

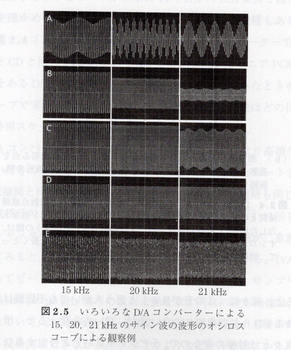

ハイレゾに劣るのは、20KHz以上の周波数が含まれていないからではなく、可聴帯域帯の波形精度が劣るせいだという。実際、著者が測定したオシロスコープでのサイン波観察の写真を見るとちょっと驚く。

DACの違いもあるが、高周波ノイズもビートも載りまくりのものが多い。波形のきれいな機種はFPGA方式(D)だったという。一方で、一見ひどい波形のもの(A)でも市場での音質評価は高かったり、高周波ノイズをあえてカットしていないもの(E)がプロオーディオ用機器であったりするという。CD再生もまだまだ進化の余地があるし、ハイレゾといっても、可聴帯域での波形精度としては192KHzぐらいで十分であり、果てしなくサンプリング周波数を上げても限界があるのではないかという。

本書の真骨頂は室内音響のチューニング。

前述の通り、著者自身は、イコライザーを活用して室内音響の調整を行っている。

その前提としてフリーソフトを使った室内定在波シミュレーションを行い、配置の工夫等で部屋の特性をある程度整えておくことを勧めている。

シミュレーションからは「横長(ヨコ配置)」の方が音が良いということがわかる。

その理由も納得的。もちろんあくまでも一般論であるが…。また、何が何でもフラットにすることが正解ではないということも同感である。

定在波の影響が大きいのはおおよそ200Hz以下で300Hz前後以上はほとんど問題にならないという。一方で、定位感、音場感に大きな影響があるのは200Hz~300Hzの領域にあるという。

そこでは、波長がちょうど両耳の左右間隔に当たり位相が逆転している。奇数次定在波の中央はディップ(「節」)に当たるのでマイク測定は音圧が低く出てしまい、これをブーストすると不自然になるので注意が必要だという。これは、ちょっとした盲点で、アンチ・グライコ派の私にとっても納得的だ。

また、補正イコライザーは、グラフィックイコライザーよりもパラメトリックイコライザーを勧めている。周波数も帯域幅も精確にセッティングできるからだ。帯域を全体的な視覚的印象で調整するのではなく、クセを生ずるピーク・ディップだけに焦点を当ててピンポイントで潰し、過度なブーストなどを避けるという考え方だ。

また、ダイナミックレンジ調整ということも提唱している。小さい音を少し大きくして聴きやすくする。そのダイナミックのリニアリティを周波数ごとに設定する。いわば、かつてのラウドネスコントロールのようなものだが、これもパラメトリックイコライザーで調整可能だからだとのこと。

このダイナミックイコライザー(DYN)という考え方は、実は、著者の天体写真の経験から導かれたそうだ。リニアリティが高く、ダイナミックレンジが広いはずのデジタルカメラが、フィルムに負ける。電球のような自己発光物が白く飛んでしまう。これが星を撮す天体写真では致命的。著者は、その対策を提起し「デジタル現象」と呼んでいる。

それは、リニアリティを放棄し、ダイナミックレンジを紙の上に表現可能な範囲に圧縮するというもの。それをオーディオに応用したのが、DYNを使ったダイナミックコントロールというわけだ。

これはなかなか目からウロコで、アナログ録音の音が良いとか、リニアリティの劣る真空管の方が音が良いとか、なるほど、そういうことだったのかもしれないと思える。

スピーカーによってはグリルをつけることでチューニングがなされているものがあるという指摘も同感だ。具体的には著者が使用するPIEGAはそういうスピーカーだという。

そのほか接続ケーブルについての解説もわかりやすい。個々の高級オーディオケーブルの音の評価をしているわけではなく、使用選択にあたっての留意点を指摘していては実用的だ。

科学的で効率的なオーディオの追求というアプローチには大いに共感できるし、その考え方や具体的な方法は、実際にもいろいろと応用できて参考になる。

その常識は本当か これだけは知っておきたい

実用オーディオ学

岡野 邦彦 (著)

コロナ社

著者は、東大原子力工学卒の工学博士。東芝、電力中央研究所等を経て、現在、慶応大学理工学部機械工学科教授。プラズマ研究に携わり実験装置内で発生する高周波の位相差特性を測定する研究に携わるなどデジタル機器にも詳しい。また、趣味の世界では天体写真家としても知られている。

本書は、そういうバックグランドを活かしながらも、あくまでも趣味のオーディオを楽しむ立場からの「科学的なアプローチ」を提唱している。専門技術者や評論家など、ともすればメーカーなどの《供給サイド》からの視点になりがちな解説ではなく、ユーザーの《需要サイド》の視点での啓蒙書で、読みやすくわかりやすい。

『まえがき』には、著者自身のシステム概要が紹介されていることもよい。

そこからわかるのは、著者がルームチューニングなどにデジタルをフルに活用していること。本書では、《技術》という理屈だけではなく、そういう自身のアプローチが具体的に紹介されている。

その初章が「アースと電源」というのが、いかにも著者の見識だといえる。

その原則は「一点アース」。とにかく「アースループ」を避けること…に尽きる。多点アースやループだらけでも本人がそれを良い音と感じるならそれで良いが、それを他人にアドバイスするのは間違っていると言う。

CDについての《常識》にも疑義を示している。

ハイレゾに劣るのは、20KHz以上の周波数が含まれていないからではなく、可聴帯域帯の波形精度が劣るせいだという。実際、著者が測定したオシロスコープでのサイン波観察の写真を見るとちょっと驚く。

DACの違いもあるが、高周波ノイズもビートも載りまくりのものが多い。波形のきれいな機種はFPGA方式(D)だったという。一方で、一見ひどい波形のもの(A)でも市場での音質評価は高かったり、高周波ノイズをあえてカットしていないもの(E)がプロオーディオ用機器であったりするという。CD再生もまだまだ進化の余地があるし、ハイレゾといっても、可聴帯域での波形精度としては192KHzぐらいで十分であり、果てしなくサンプリング周波数を上げても限界があるのではないかという。

本書の真骨頂は室内音響のチューニング。

前述の通り、著者自身は、イコライザーを活用して室内音響の調整を行っている。

その前提としてフリーソフトを使った室内定在波シミュレーションを行い、配置の工夫等で部屋の特性をある程度整えておくことを勧めている。

シミュレーションからは「横長(ヨコ配置)」の方が音が良いということがわかる。

その理由も納得的。もちろんあくまでも一般論であるが…。また、何が何でもフラットにすることが正解ではないということも同感である。

定在波の影響が大きいのはおおよそ200Hz以下で300Hz前後以上はほとんど問題にならないという。一方で、定位感、音場感に大きな影響があるのは200Hz~300Hzの領域にあるという。

そこでは、波長がちょうど両耳の左右間隔に当たり位相が逆転している。奇数次定在波の中央はディップ(「節」)に当たるのでマイク測定は音圧が低く出てしまい、これをブーストすると不自然になるので注意が必要だという。これは、ちょっとした盲点で、アンチ・グライコ派の私にとっても納得的だ。

また、補正イコライザーは、グラフィックイコライザーよりもパラメトリックイコライザーを勧めている。周波数も帯域幅も精確にセッティングできるからだ。帯域を全体的な視覚的印象で調整するのではなく、クセを生ずるピーク・ディップだけに焦点を当ててピンポイントで潰し、過度なブーストなどを避けるという考え方だ。

また、ダイナミックレンジ調整ということも提唱している。小さい音を少し大きくして聴きやすくする。そのダイナミックのリニアリティを周波数ごとに設定する。いわば、かつてのラウドネスコントロールのようなものだが、これもパラメトリックイコライザーで調整可能だからだとのこと。

このダイナミックイコライザー(DYN)という考え方は、実は、著者の天体写真の経験から導かれたそうだ。リニアリティが高く、ダイナミックレンジが広いはずのデジタルカメラが、フィルムに負ける。電球のような自己発光物が白く飛んでしまう。これが星を撮す天体写真では致命的。著者は、その対策を提起し「デジタル現象」と呼んでいる。

それは、リニアリティを放棄し、ダイナミックレンジを紙の上に表現可能な範囲に圧縮するというもの。それをオーディオに応用したのが、DYNを使ったダイナミックコントロールというわけだ。

これはなかなか目からウロコで、アナログ録音の音が良いとか、リニアリティの劣る真空管の方が音が良いとか、なるほど、そういうことだったのかもしれないと思える。

スピーカーによってはグリルをつけることでチューニングがなされているものがあるという指摘も同感だ。具体的には著者が使用するPIEGAはそういうスピーカーだという。

そのほか接続ケーブルについての解説もわかりやすい。個々の高級オーディオケーブルの音の評価をしているわけではなく、使用選択にあたっての留意点を指摘していては実用的だ。

科学的で効率的なオーディオの追求というアプローチには大いに共感できるし、その考え方や具体的な方法は、実際にもいろいろと応用できて参考になる。

その常識は本当か これだけは知っておきたい

実用オーディオ学

岡野 邦彦 (著)

コロナ社

2020-07-17 00:00

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0